Développeur : SEGA Enterprises Ltd.

Éditeur : SEGA/Gremlin

Titre alternatif : スーパー三國志 (graphie japonaise)

Testé sur : Arcade – ColecoVision – Apple II – Atari 8 bits – TRS-80 – TRS-80 CoCo – Atari 5200 – Commodore 64 – PC (Booter) – MSX – SG-1000 – ZX Spectrum

Version non testée : Coleco Adam

Disponible sur : Wii – Figure au sein de la ludothèque pré-installée de l’Astro City Mini V

Présent au sein des compilations :

- 10 Titles for the Spectrum Plus (1986 – ZX Spectrum)

- The Gold Collection (1986 – ZX Spectrum)

Également testés :

- Zaxxon (Coleco Industries)

- Super Zaxxon

La série Zaxxon (jusqu’à 2000) :

- Zaxxon (1982)

- Super Zaxxon (1982)

- Zaxxon 3-D (1987)

Version Arcade

| Date de sortie : Janvier 1982 (international) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Borne, table à cocktail |

| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et un bouton |

| Version testée : Version internationale, set 1, révision D |

| Hardware : Processeur : Zilog Z80 3,04125MHz Son : Haut-parleur ; samples ; 1 canal Vidéo : 256 x 224 (V) 59,999408Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

La grande richesse des débuts, c’est qu’il semble toujours rester des sentiers inconnus à défricher quelle que soit la direction dans laquelle on se tourne.

On n’y réfléchit pas nécessairement, mais le fait est que chaque avancée technique perçue comme une révolution n’aura pas nécessairement entrainé une lame de fond modifiant l’industrie vidéoludique en profondeur. Parfois, la principale vertu d’une idée, c’est d’avoir été le premier à l’avoir.

Il est ainsi intéressant de constater qu’à une époque ou la 3D temps réel avait déjà fait son apparition dans les salles d’arcade via Battlezone, c’est un autre changement de point de vue a priori moins spectaculaire qui aura fait briller les yeux des joueurs au début de l’année 1982. Car si une borne comme Zaxxon est restée dans les mémoires et dans les livres d’histoire, ce n’est pas tant pour des mécanismes qui n’inventaient finalement pas grand chose, mais simplement pour avoir employé un angle inédit pour l’époque : une vue en perspective cavalière pompeusement surnommée « 3D isométrique ». Eurêka. À une époque où la représentation graphique était plus que jamais un argument de vente en soi, SEGA inventait une façon de dévoiler un maximum de détails en intégrant la gestion d’une troisième dimension sans pour autant avoir à faire passer toute la puissance des processeurs de l’époque dans la gestion d’une 3D vectorielle qui avait ses limites. Comme énormément de succès de l’époque, Zaxxon, c’est avant tout un jeu qui aura su en mettre intelligemment plein les yeux à moindre coût.

Comme un symbole, le simple titre du jeu est d’ailleurs dérivé du nom anglophone de la vue qu’il emploie : « isometric axonometric projection » ; en condensant, ça donne « Zaxxon ».

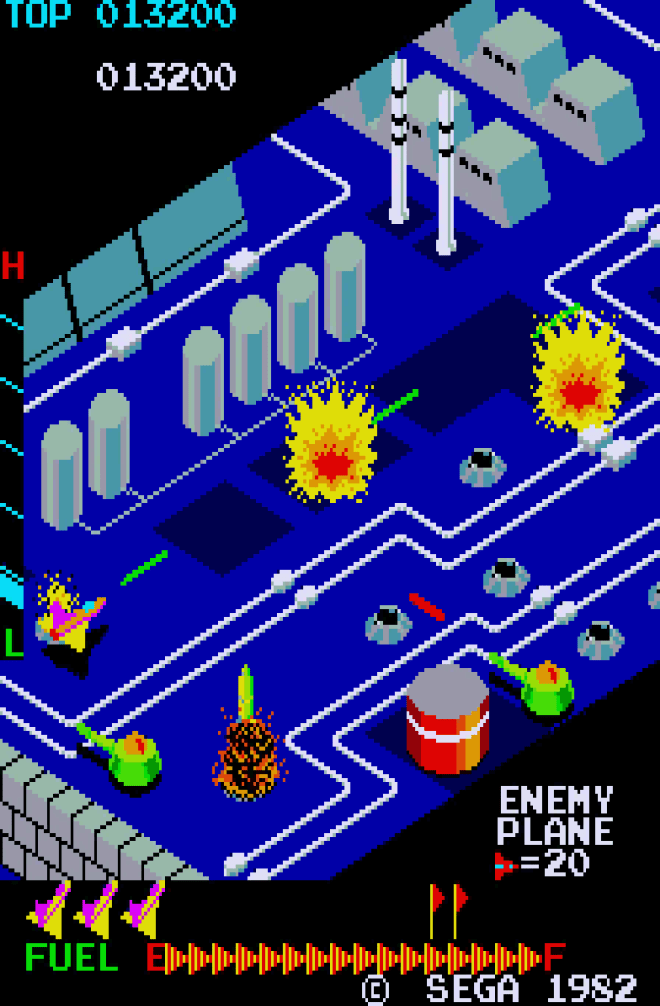

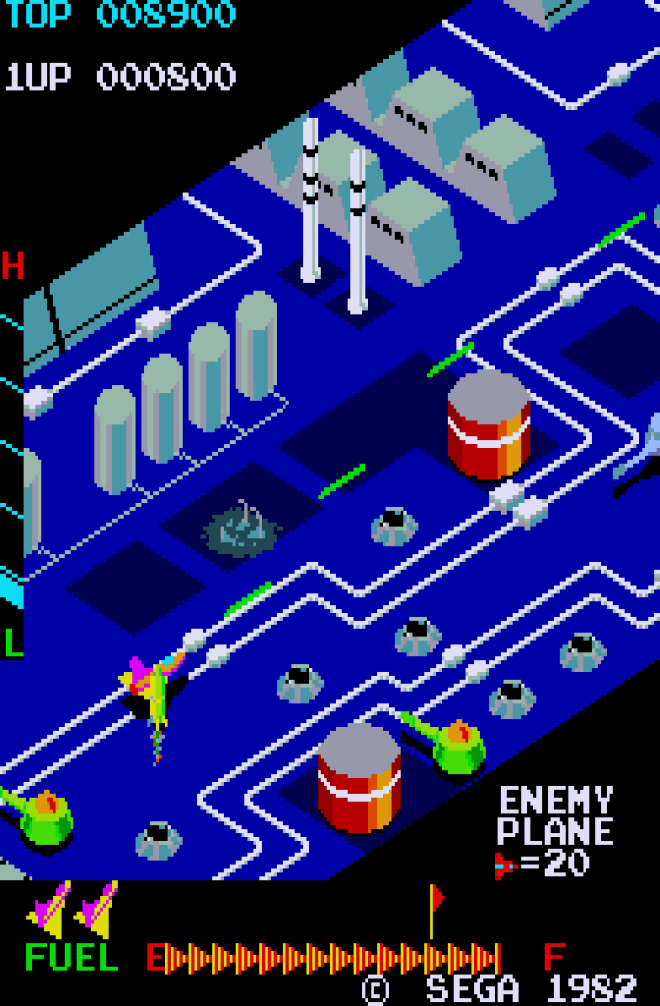

Par extension, c’est également le nom de la forteresse ennemie que le jeu vous envoie détruire ; n’espérez d’ailleurs pas de grandes motivations stratégiques poussée, comme la plupart des jeux de la période, la borne ne s’embarrasse même pas à vous offrir la plus petite ligne de scénario: il y a des méchants, vous êtes le gentil, ou l’inverse si ça vous fait plaisir ; la seule chose qui compte est que vous êtes là pour faire le meilleur score possible parce que c’était encore l’unique forme d’objectif qu’on pouvait concevoir en 1982. Le titre, composé de trois phases (deux attaques de forteresse entrecoupées d’un passage dans l’espace), est d’ailleurs excessivement court : comptez moins de cinq minutes pour arriver au boss « final » et recommencer votre parcours depuis le début face à des adversaires plus difficiles. On ne joue donc pas à Zaxxon pour le « finir », mais bel et bien pour le recommencer en boucle en cherchant à chasser du tableau des high-scores ce morveux de douze ans qui se foutait de vous lors de vos premières parties parce qu’il attendait que vous ayez épuisé vos crédits pour prendre votre place. C’était ça, l’arcade.

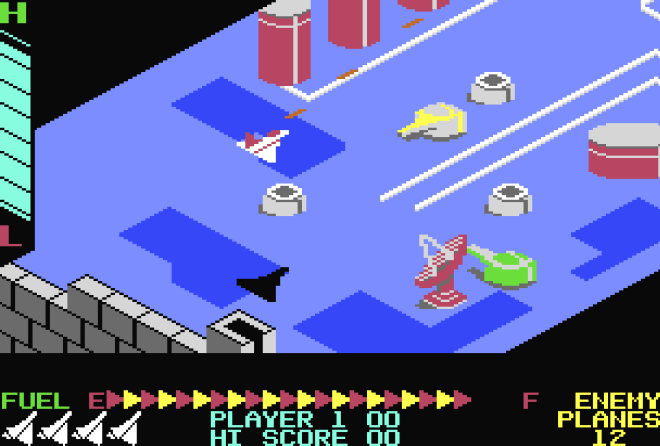

Le déroulement du jeu est donc celui qu’on a appris à connaître dans n’importe quel shoot-them-up : on se déplace à l’écran dans un défilement imposé grâce au stick et on tire avec l’unique bouton de la borne. Il n’y a ni bonus, ni power-up, ni type de tir ; vraiment la base, donc.

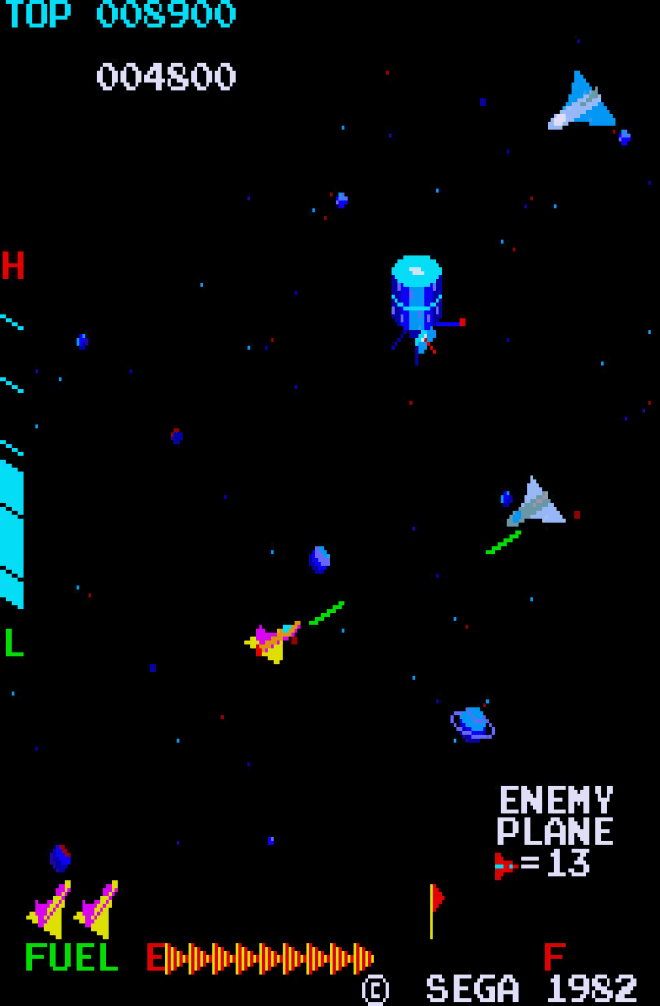

Mais quitte à introduire une dimension supplémentaire, SEGA aura également eu la bonne idée de s’en servir : l’axe vertical de votre stick servira à définir l’altitude de votre vaisseau, elle-même matérialisée par une jauge à gauche de l’interface en plus que par de petit détails graphiques bienvenus (l’ombre de votre vaisseau, par exemple). Pour prétendre toucher un ennemi dans Zaxxon, il ne faudra donc pas se contenter d’être face à lui et de tirer ; il faudra également s’assurer d’être à la même hauteur. Un mécanisme simple mais original qui introduit également une dimension « parcours d’obstacle », puisque la forteresse ennemie comportera son lot de murs et de champs de force que vous devrez apprendre à contourner, quitte à passer dans un trou de souris. Une excellente idée qui trouve hélas sa limite dans la fameuse deuxième phase, stupidement située dans l’espace : à partir du moment où vous n’avez plus aucun élément de repère pour juger de la position des ennemis à l’écran, par quel miracle êtes-vous censé deviner l’altitude à laquelle ils se situent ? On peut de toute façon survivre assez simplement, pour une fois : il suffit de rester cantonné à haute altitude sans se soucier de ce qui se passe à terre, et vous devrez juste vous méfier d’un missile à tête chercheuse que le programme vous envoie de temps à autre pour vous apprendre à jouer les planqués. Mais de toute façon, l’intérêt, on ne le répètera jamais assez, c’est le score.

C’est d’ailleurs la faiblesse la plus évidente aux yeux d’un joueur du XXIe siècle qui a appris à attendre un peu plus de choses d’un jeu vidéo, et en particulier d’un shoot-them-up, qu’une séquence de cinq minutes à répéter ad nauseam. Le jeu de SEGA a pour lui une certaine fraicheur, le genre du shoot-them-up en 3D isométrique n’ayant jamais franchement fait florès à sa suite, mais il faut bien reconnaître que le peu qu’il offre, d’ailleurs entaché par cette ridicule deuxième phase qui nécessitera davantage d’expérimentation et de mémoire que d’habileté, risque de ne se montrer satisfaisant que pendant quelques minutes.

On sent d’ailleurs certaines idées sous-exploitées, comme la présence d’une jauge de carburant qui nécessitera de détruire des dépôts pour se recharger (un autre moyen de vous « forcer » à combattre un minimum), et qu’il y avait vraiment la marge d’offrir un peu plus de variété et de contenu (ce qui sera d’ailleurs concrétisé la même année par la sortie d’un Super Zaxxon). En l’état, c’est une expérience amusante à faible dose, dépaysante et sans doute largement rejouable pour les mordus, mais que le commun des mortels risque de laisser de côté au terme du premier « run » terminé. Un petit jeu qui nous aide à nous souvenir à quel point tout ce qui paraissait extraordinaire il y a quarante ans se dévoile désormais, dépouillé de sa magie, comme des petits programmes bien pensés mais qui montrent vite leur limite. Qu’on puisse encore passer un agréable moment dessus est déjà un bel exploit, alors autant en profiter pour leur rendre hommage de temps à autre avant de retourner sur Thunder Force IV.

Vidéo – Une partie lambda :

NOTE FINALE : 11/20 Dans la longue liste des petites révolutions du jeu vidéo, qu'il soit donc écrit que Zaxxon aura été le premier titre à faire usage de la 3D... isométrique. Une nouveauté certes assez peu bouleversante aux yeux d'un joueur du XXIe siècle, mais qui demeure profondément originale à l'échelle du genre du shoot-them-up, où le fait d'avoir à composer avec l'altitude de votre vaisseau et de ses cibles introduit quelques subtilités bienvenues, en même temps que certains écueils qui auraient pu être évités avec un minimum de réflexion. Difficile aujourd'hui de prétendre engloutir des heures dans un jeu qui aura dévoilé tout son contenu en moins de cinq minutes et dont le seul objectif est le score, mais à tout prendre, Zaxxon demeure un titre assez unique en son genre qui vaut bien qu'on lui consacre une petite partie de temps à autre. Une curiosité qui parlera surtout aux vieux de la vieille.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Beaucoup trop court – Très difficile de situer à quelle altitude sont placés les ennemis... – ...surtout pendant la deuxième phase, où il n'y a aucun repère visuel

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Zaxxon sur une borne d’arcade :

Version ColecoVision

| Développeur : Coleco Industries, Inc. |

| Éditeur : CBS Toys |

| Date de sortie : Octobre 1982 (États-Unis) – 1983 (France) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version internationale |

| Spécificités techniques : Cartouche de 192kb |

En 1982, découvrir « l’arcade à domicile » était une conception nettement moins inaccessible qu’elle ne le serait à la fin des années 80, et c’était en grande partie dû à l’excellente ColecoVision. En comprend d’ailleurs immédiatement pourquoi en lançant Zaxxon : il y a certes moins de détails au sol et c’est légèrement moins coloré, mais en termes de jouabilité et de ressenti c’est indéniablement extrêmement proche de ce que proposait la borne. Histoire de faire bonne mesure, la troisième phase est même légèrement plus longue ici, et on remarquera que le robot final a changé d’allure, tout comme certains adversaires, mais dans l’ensemble aux yeux d’un joueur du XXIe siècle, les différences demeurent franchement anecdotiques. Un très bon portage qui a dû combler bien des joueurs à l’époque.

NOTE FINALE : 10,5/20

Zaxxon sur ColecoVision ne déçoit pas : c’est, à tous les niveaux, une expérience très fidèle à ce que proposait une borne qui était pourtant considérée comme à la pointe de la technologie. On perd bien quelques détails du côté de la réalisation graphique, mais dans l’ensemble, difficile de se sentir floué. Une très bonne alternative.

Les avis de l’époque :

« Là encore, les piliers de la salle de jeu vont être stupéfaits. L’animation, le décor sont fabuleux. Votre avion bascule sur une aile avant de plonger vers le sol, les ombres suivent fidèlement tous les déplacements, l’effet de profondeur de champ est ahurissant et le rythme des assauts effrayant. »

Tilt n°6, juillet/août 1983, 6/6

Version Apple II

| Développeur : Datasoft, Inc. |

| Éditeur : Datasoft, Inc. |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : Système : Apple II – OS : Aucun Mode graphique supporté : Haute résolution |

Dans une toute autre catégorie de prix que la ColecoVision, l’ordinateur d’Apple avait également des arguments à faire valoir. Dans l’ensemble, ce portage de Zaxxon perd des détails et de la couleur comparé à la console de Coleco, on observe quelques ralentissements, et la réalisation sonore est vraiment pauvre, mais les sensations restent suffisamment proches de celles de l’arcade pour qu’on ne se sente pas roulé dans la farine. Même si on peut facilement comprendre que les grands fans de shoot-them-up ne cherchent pas, aujourd’hui, à jouer sur un Apple II, cela reste une conversion de qualité dont le principal défaut demeurera le caractère intrinsèquement hyper-répétitif.

NOTE FINALE : 10/20

L’Apple II n’était pas le système rêvé pour les jeux d’action les plus complexes, mais Zaxxon y assure l’essentiel en offrant une expérience qui n’est clairement pas un simple succédané de l’arcade. C’est un peu moins beau, c’est un peu moins fluide, et l’ambiance sonore est vraiment pauvre, mais dans le domaine des shoot-them-up sur la machine d’Apple, c’est assurément dans le haut du panier.

Version Atari 8 bits

| Développeur : Datasoft, Inc. |

| Éditeur : Monaco Computer Corporation |

| Date de sortie : 1983 (Amérique du Nord) – 1985 (France) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cartouche, cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 800 PAL |

| Configuration minimale : Systèmes : Atari 400/800, Atari XL* – RAM : 16ko *Certaines versions du jeu sont incompatibles avec les systèmes XL |

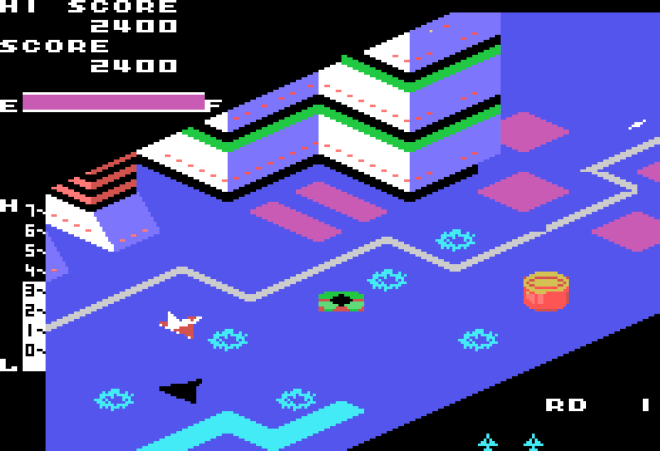

Au moment de découvrir Zaxxon sur la très sympathique gamme d’ordinateurs 8 bits d’Atari, le point évident de comparaison allait être la version ColecoVision. À ce niveau, ce portage du jeu fait mieux que se défendre : si le principal reproche correspondra à l’absence de réels détails au sol, les décors sont assez détaillés, les ennemis sont très nombreux, et surtout l’action est beaucoup plus rapide que sur la machine de Coleco. Mieux vaudra donc être réactif pour scorer, dans cette version (comme dans toutes les autres, survivre n’est pas très compliqué dès l’instant où on reste en altitude), et si comme toujours ou risque de faire assez rapidement le tour de ce que l’expérience a à offrir, on n’est une nouvelle fois pas très loin des sensations de l’arcade, avec des phases un tout petit peu plus longues. Bref, une autre bonne conversion qui fait très bien le travail.

NOTE FINALE : 10,5/20

Zaxxon n’aura pas à rougir de son portage sur Atari 8 bits : si on sent une nouvelle fois que de nombreux détails graphiques sont passés à la trappe dans cette version, l’action est nerveuse, la fluidité constante et la jouabilité inattaquable. L’essentiel, donc.

Version TRS-80

| Développeur : Datasoft, Inc. |

| Éditeur : Cogito Software Company |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version cassette |

| Configuration minimale : RAM : 16ko* *48ko requis pour la version disquette |

Pour ceux qui l’ignorerait, le TRS-80 était un ordinateur commercialisé par Tandy dès 1977, et qui se sera écoulé à la bagatelle de 250.000 exemplaires – ce qui, à l’époque, était un beau chiffre. Avec un système aussi ancien (et avant tout pensé pour la bureautique), on n’a pas de quoi s’attendre à un portage pixel perfect de l’arcade, et cela se confirme au lancement : très franchement, on se croirait sur Minitel, et c’est méchant pour le Minitel. Le vrai problème est que l’affichage est à la fois strictement monochrome – pas la plus infime nuance de gris à se mettre sous la dent – et pénalisé par une résolution très basse en 128×48 (c’est moins que la Game Boy !). Conséquence : bon courage pour déceler quoi que ce soit dans une pareille bouillie de pixels. C’est dommage, car la jouabilité est réactive et l’animation relativement fluide, mais avec une lisibilité aussi catastrophique, aucun intérêt de lancer un jeu pareil aujourd’hui. À oublier.

NOTE FINALE : 05/20

On peut prendre le problème sous n’importe quel angle, mais le fait est que le TRS-80 n’était tout simplement pas un ordinateur conçu pour faire tourner des jeux d’action, et encore moins en 3D isométrique. Transformé en gros pâté monochrome illisible, Zaxxon est ici littéralement impraticable pour le commun des mortels. À conserver dans un musée.

Version TRS-80 CoCo

| Développeur : Datasoft, Inc. |

| Éditeur : Tandy Corporation |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version cassette |

| Configuration minimale : RAM : 32ko |

Le TRS-80 Color Computer (ou « CoCo », pour les intimes) était moins une évolution du modèle de base qu’une toute autre machine, bâtie autour d’un processeur totalement différent, et conçue pour rivaliser avec le Commodore 64 (le CoCo 3, carrément censé concurrencer l’Atari ST et l’Amiga, aura tout de même été produit jusqu’en 1990). Le bond qualitatif comparé au premier modèle est immédiatement sensible en lançant Zaxxon, puisqu’on tient ici une version nettement plus proche du portage paru sur Apple II. On regrettera que l’image ne soit pas en plein écran, mais on remarquera qu’il n’y a pas de ralentissement ici et que la jouabilité est toujours difficile à prendre en défaut. On sent qu’on a perdu un peu en action et en frénésie depuis la borne, mais le tout reste suffisamment solide pour faire largement illusion. Dommage qu’on se sente autant à l’étroit d’un bout à l’autre.

NOTE FINALE : 10/20

Présenté dans une version détaillée et relativement fluide, Zaxxon remplit clairement mieux son rôle sur le CoCo que sur son illustre prédécesseur. Si le tout est à peu près aussi solide que sur les meilleures versions 8 bits, on regrettera une fenêtre de jeu tronquée.

Version Atari 5200

| Développeur : Datasoft, Inc. |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version cartouche |

| Spécificités techniques : Cartouche de 256kb |

Les lecteurs qui commencent à connaître un peu le hardware des différentes machines Atari auront probablement déjà éventé le secret, mais l’Atari 800 étant souvent présenté comme une Atari 5200 avec un clavier, on ne sera pas surpris de découvrir que cette itération de Zaxxon est rigoureusement identique à celle parue sur Atari 8 bits. Comme c’était de toute façon une des meilleures, on aurait tort de se plaindre.

NOTE FINALE : 10,5/20

Comme très souvent, l’itération Atari 5200 de Zaxxon n’est absolument rien d’autre que la copie carbone de la version parue sur Atari 8 bits. Vu qu’il s’agissait de toute façon d’un très bon portage, on ne fera pas la fine bouche.

Version Commodore 64

| Développeurs : SEGA Enterprises Ltd. (version cartouche) – Synapse Software Corporation (versions cassette et disquette) |

| Éditeurs : SEGA Enterprises Ltd. (version cartouche) – Synapse Software Corporation (versions cassette et disquette) |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche, cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Versions testées : Versions cartouche et disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Petite facétie pour cette version de Zaxxon, ou plutôt pour ces versions puisqu’il en existe deux : c’est une équipe interne de SEGA qui aura effectué la conversion pour le support cartouche, tandis que le portage sur les supports disquette et cassette, lui, aura été assuré par Synapse Software. Si les deux versions sont des portages solides reproduisant assez fidèlement les sensations de la borne, chacune a ses avantages qu’on pourrait résumer ainsi : la version programmée par SEGA est graphiquement plus proche de l’esthétique originale, la fluidité et la jouabilité sont légèrement supérieures sur l’itération développée par Synapse Software. Dans l’ensemble, pas de quoi se sentir roulé par une version ou par une autre, mais les fans du scoring bien décidés à ne jouer que sur Commodore 64 préfèreront sans doute se diriger vers les supports cassette ou disquette du jeu.

NOTE FINALE : 10,5/20 (version SEGA) – 10,5/20 (version Synapse Software)

Les possesseurs de Commodore 64 n’auront pas été malheureux avec Zaxxon : non seulement ils auront bénéficié de deux portages du jeu, mais les deux figurent à n’en pas douter parmi les meilleurs parus sur les systèmes 8 bits. Si les deux versions se valent, l’itération développée par Synapse Software est légèrement plus agréable en termes de sensations de jeu.

Version PC (Booter)

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 64ko Mode graphique supporté : CGA Carte sonore supportée : Haut-parleur interne |

C’est toujours un grand moment que de revenir aux débuts du PC, à une époque où la machine d’IBM se faisait humilier par à peu près tous les ordinateurs 8 bits dès qu’on commençait à parler en termes de jeux vidéo. La conversion de Zaxxon ressemble à peu près à ce qu’on était en droit d’attendre (ou de craindre) : réalisation en quatre couleurs et en résolution « bridée » (aucune gestion du mode composite, au passage) avec les bruitages crachés directement par le haut-parleur interne. Objectivement, cette version jouable au clavier ou au joystick ne s’en tirerait sans doute pas plus mal que les autres s’il n’y avait deux tares gênantes : la première est que le jeu ne bénéficiant bien évidemment d’aucun limitateur de vitesse, il faudra commencer par tâtonner sous DOSBox pour espérer arriver à un compromis acceptable (et autant dire qu’à vitesse décente, le défilement est très haché). La deuxième, beaucoup plus gênante, est qu’il est littéralement impossible de parcourir deux écrans sans se ramasser un missile à tête chercheuse qui vous laissera une seconde pour le détruire (et il prend plusieurs coups !) sous peine de mort ! Autant dire que cet équilibrage pour le moins extrême ne joue pas en faveur d’une version qui n’avait déjà pas grand chose pour elle. À oublier.

NOTE FINALE : 08/20

On pouvait pardonner à Zaxxon sur PC d’être relativement moche, on pouvait lui pardonner d’être relativement saccadé, mais la difficulté navrante qui vous impose trente essais pour avoir une chance de voir plus de deux écrans, cela commence à faire beaucoup. Le plus simple est sans doute de totalement oublier cette version.

Version MSX

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : Electric Software Limited |

| Date de sortie : 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cartouche, cassette |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick |

| Version testée : Version cartouche testée sur MSX |

| Configuration minimale : Système : MSX 1 |

Bonne nouvelle pour Zaxxon sur MSX : c’est SEGA qui est aux commandes du portage, ce qui signifie qu’on n’aura pas à craindre une transcription paresseuse de la version ZX Spectrum… mais une transcription de la version SG-1000 à la place. Cela se sent d’ailleurs immédiatement dans la réalisation graphique, qui est une des meilleures tous portages confondus : c’est très détaillé, et même si c’est moins coloré que la borne, cela reste du beau boulot. En revanche, et comme souvent sur MSX, le défilement est assez poussif et avance par à-coups assez disgracieux, et l’animation est très loin d’égaler celle qu’on avait pu observer sur Atari 8 bits, mais la jouabilité reste précise et le programme vous oblige à prendre un minimum de risques (sinon, missile à tête chercheuse, mais pas aussi vite que sur l’absurde version PC). On a même le droit a un petit thème musical ! Bref, pour l’essentiel, tout est là, dans une version solide. Petit détail : on a cette fois une transition entre chaque « phase » plutôt qu’un déroulement d’un seul tenant, mais ça ne change objectivement pas grand chose. Plus intéressant : cette version gagne surtout (comme sa compère sur SG-1000) deux phases supplémentaires, avec un niveau dans un tunnel et une forteresse supplémentaire. Pas de quoi transcender la durée de vie du jeu, mais tant qu’à faire, on prend !

NOTE FINALE : 11/20

Un MSX était un ordinateur très capable dès qu’on cessait de le confondre avec la poubelle du ZX Spectrum, et cette version de Zaxxon est largement à la hauteur, en dépit d’un défilement haché et d’une action un peu plus heurtée que sur la borne. Une bonne alternative, néanmoins, notamment grâce à ses phases supplémentaires.

Version SG-1000

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Date de sortie : 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Cartouche de 256kb |

Ce n’est pas parce que SEGA triomphait dans les salles d’arcade que la firme japonaise allait faire l’impasse sur sa console de troisième génération, la SG-1000. Bien au contraire ! On hérite d’ailleurs pour l’occasion d’une version de Zaxxon qui fait énormément penser à celle parue sur MSX – et qui a le bon goût de profiter des mêmes ajouts, ce qui était vraiment la moindre des choses au moment d’espérer vendre une console de jeu. On aurait également apprécié, tant qu’à faire, que le défilement soit plus fluide et l’action un peu plus rapide que sur MSX, mais ce n’est hélas pas le cas – le déroulement est même encore sensiblement plus lent dans cette version. Néanmoins, la jouabilité restant inattaquable, on tient malgré tout une des meilleures versions du jeu.

NOTE FINALE : 11/20

Comme sur MSX, Zaxxon offre sur SG-1000 un portage très solide qui a l’intelligence de compenser ses quelques rares faiblesses par un contenu un peu plus important. Peut-être pas le plus grand shoot-them-up de tous les temps, mais à l’échelle de la console, c’est assurément un titre à posséder.

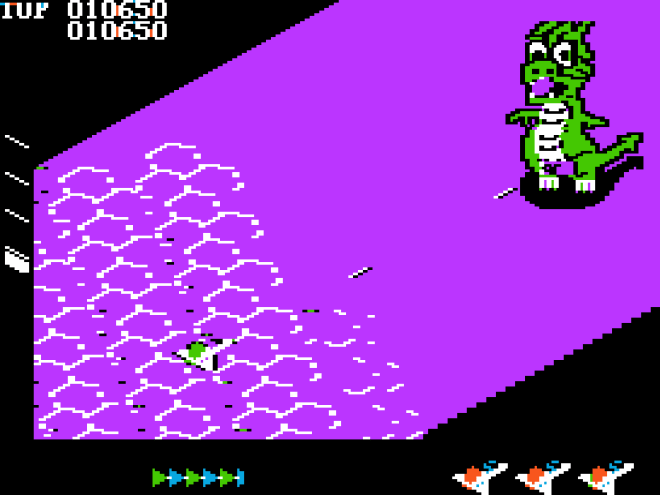

Version ZX Spectrum

| Développeur : Platinum Productions |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |

| Date de sortie : 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleurs : Clavier, joysticks Cursor, Kempston et Sinclair |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko Possibilité de redéfinir les touches du clavier |

Il eut été assez surprenant que Zaxxon fasse l’impasse sur l’ordinateur très en forme du marché britannique. Cette version ZX Spectrum distribuée par U.S. Gold n’est hélas vraiment pas enthousiasmante : passe encore que ce soit graphiquement franchement moche (le décor se limite littéralement à un fond noir avec des obstacles placés dessus) et atrocement peu lisible (le sprite de votre vaisseau prend naturellement la couleur de tout ce qu’il survole, un problème à imputer au hardware de la machine), mais sachant que le son se limite aux bips-bips de vos tirs, que le tout se traine et que la jouabilité est rendue médiocre par le fait qu’on n’y voit pas grand chose, et il faut reconnaître qu’on compose clairement avec le fond de tiroir des adaptations du jeu. À tout prendre, évitez cette version, et si vous voulez vraiment jouer à un shoot-them-up sur ZX Spectrum, essayez plutôt R-Type.

NOTE FINALE : 07/20

Il y avait des studios qui savaient tirer le meilleur du ZX Spectrum, mais ce n’était visiblement pas le cas de Platinum Productions. Cette version de Zaxxon a le mérite d’exister, mais la liste des qualités s’arrête à peu près là. Si vous cherchez, pour une quelconque raison, un jeu lent, saccadé et aux trois-quarts illisible, vous devriez néanmoins trouver votre bonheur ici.

Zaxxon (Coleco Industries)

Développeur : Coleco Industries, Inc.

Éditeur : CBS Electronics

Testé sur : Atari 2600 – Intellivision

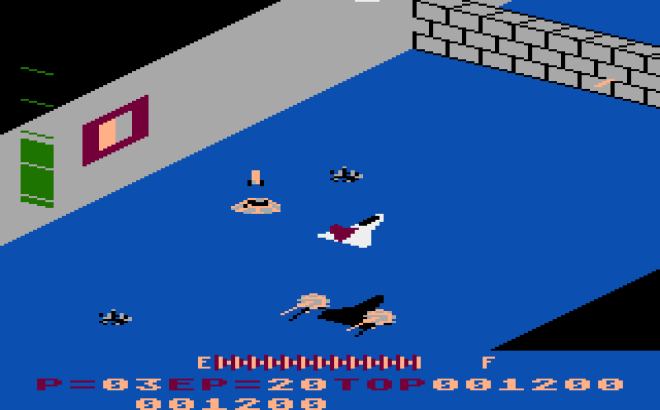

On n’aura abordé jusqu’ici que le cas des portages stricts de Zaxxon, ceux qui s’efforçaient de coller au maximum au contenu et au déroulement de la borne, quitte à y apporter quelques petits ajouts ou des modifications de circonstance. Le cas des itérations Atari 2600 et Intellivision du jeu est un peu différent : curieusement, celles-ci auront été développées par Coleco Industries (qu’on aurait pu penser davantage occupé à créer des jeux pour la ColecoVision plutôt que pour la concurrence) et auront fait le choix… de tirer un trait sur la seule véritable grosse innovation de la borne, à savoir la vue en 3D isométrique. Des titres comme Crystal Castles allaient pourtant se charger de démontrer, quelques mois plus tard, qu’une machine comme l’Atari 2600 pouvait tout à fait assumer une vue isométrique, mais le faire avec un défilement commençait sans doute à représenter une colle qui aura poussé les développeurs à remplacer la vue… par de la simili-3D. C’est d’ailleurs la seule réelle modification du jeu : on retrouve les trois phases, la possibilité de modifier son altitude, la gestion du carburant, peu ou prou les mêmes ennemis (même si les tourelles sont ici plus rares)… et même un Zaxxon increvable en clôture du jeu, qui vous demandera de tirer précisément à la bonne hauteur pour avoir une chance de le vaincre (et de survivre à son missile). Bref, sensiblement la même chose, mais avec une autre forme de 3D.

Version Atari 2600

| Développeur : Coleco Industries, Inc. |

| Éditeur : CBS Electronics |

| Date de sortie : Avril 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version PAL |

| Spécificités techniques : Cartouche de 32kb |

Proposer un jeu en simili-3D sur Atari 2600, le pari était assez gonflé (après tout, des titres comme Pole Position ou Buck Rogers : Planet of Zoom n’étaient pas encore sortis, en avril 1983) – mais il est surtout intéressant de réaliser que cela restait plus simple à accomplir que de proposer un jeu en 3D isométrique avec un défilement. Pour être honnête, le résultat est plutôt fidèle à ce que proposait la borne originale, ce qui signifie aussi qu’il montre exactement les mêmes limites tout en proposant une réalisation fatalement plus dépouillée. Les décors se résument désormais à de grandes bandes de couleurs qui défilent, et les types d’obstacles comme d’ennemis doivent se compter sur les doigts d’une main. Ce n’est pas honteux si on se souvient des capacités de la console, loin de là, mais le fait est que même avec la meilleure volonté du monde, il faut difficilement plus d’une demi-minute pour faire le tour de ce que le jeu a à offrir. Le type de jeu qu’on range dans un placard et qu’on ne ressort jamais, hélas.

NOTE FINALE : 07,5/20

Zaxxon sur Atari 2600 est-il un jeu catastrophique ? Certes non, mais il a si peu de choses à offrir, avec ses quelques sprites qui se battent en duel pour égayer une action limitée qui ne se renouvèle pas, que même les fans absolus du scoring trouveront sans difficulté des dizaines de titres sur la même plateforme qui se prêtent tout simplement mieux à des parties plus longues. Une cartouche parfaitement anecdotique.

Version Intellivision

| Développeur : Coleco Industries, Inc. |

| Éditeur : CBS Electronics |

| Date de sortie : Août 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version PAL |

| Spécificités techniques : Cartouche de 128kb |

Parmi la pléthore de consoles qui se partageaient le marché américain avant le krach de 1983, n’oublions pas l’Intellivision de Mattel (aucun rapport avec la ColecoVision, pour ceux qui se poseraient la question). Zaxxon part ici sur les mêmes bases que sur Atari 2600, mais avec un action plus nerveuse, des ennemis plus nombreux et un défilement plus fluide. De quoi transcender l’expérience de jeu ? J’aurais aimé répondre « oui », malheureusement, des masques de collision absolument catastrophique font qu’on ne sait jamais tout à fait par quel miracle on s’est fait tuer en passant à trois mètres d’un ennemi qui aurait dû être détruit par un de nos tirs. Sachant qu’en plus le contenu n’offre toujours pas de quoi nous retenir sur la distance (ni même au-delà d’une minute, pour être honnête), on tient là une autre version sur laquelle on pourra faire l’impasse sans trop de remords.

NOTE FINALE : 07,5/20

Zaxxon sur Intellivision offre peut-être une action sensiblement plus convaincante que celle de sa confrère l’Atari 2600, mais un manque dommageable de précision additionné à un contenu famélique font que même les joueurs les mieux lunés seront vraisemblablement partis faire autre chose au bout de deux minutes.

Super Zaxxon

Développeur : SEGA Enterprises Ltd.

Éditeur : SEGA Enterprises Ltd.

Testé sur : Arcade – Apple II – Atari 8 bits – Commodore 64 – PC (Booter)

Présent au sein de la compilation : Shoot Em Ups (1986 – Atari 8 bits, Commodore 64)

Version Arcade

| Date de sortie : Novembre 1982 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et un bouton |

| Version testée : Version internationale |

| Hardware : Processeur : SEGA 315-5013 3,04125MHz Son : Haut-parleur ; Samples ; 1 canal Vidéo : 256 x 224 (V) 59,999408Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

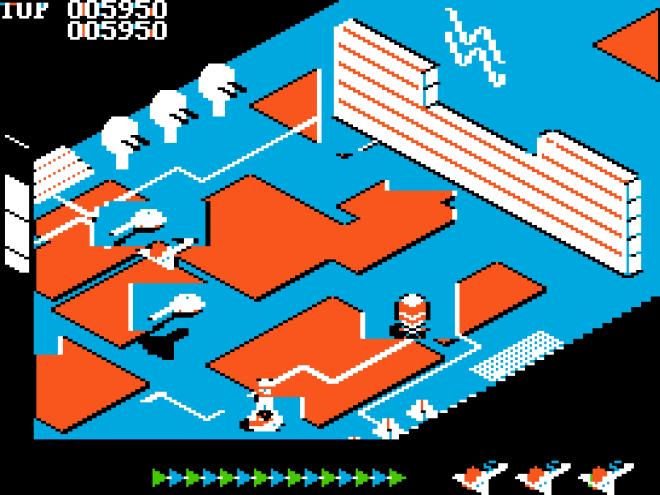

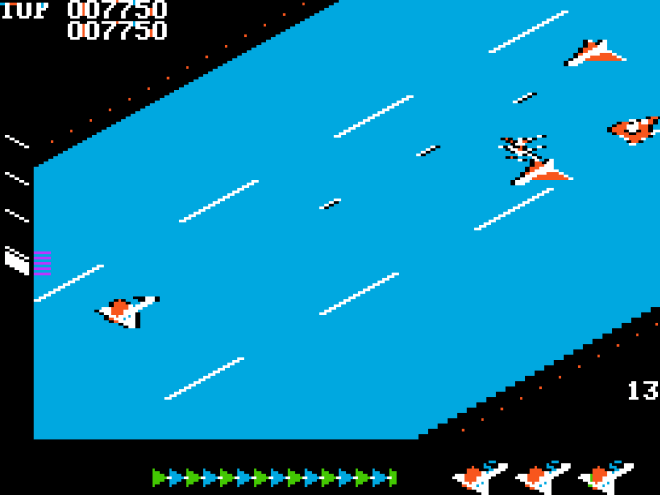

À la sortie de Zaxxon, SEGA n’aura pas mis longtemps à réaliser que la compagnie tenait un hit en puissance. L’idée de lui donner une suite aura donc fatalement germé, mais un Zaxxon 2 aurait probablement nécessité une autre révolution technique, et aurait tout aussi bien pu nuire à la carrière du premier épisode que signer un nouveau succès. La solution choisie fut donc Super Zaxxon, qui était moins une suite qu’une mise à jour – le jeu était d’ailleurs souvent vendu sous forme de kit destiné à modifier la borne originale plutôt que comme une machine neuve. L’objectif ? Proposer sensiblement la même chose, mais en plus nerveux, en plus ludique, et surtout en plus dur. Parce que c’était ça qui rapportait. Hé.

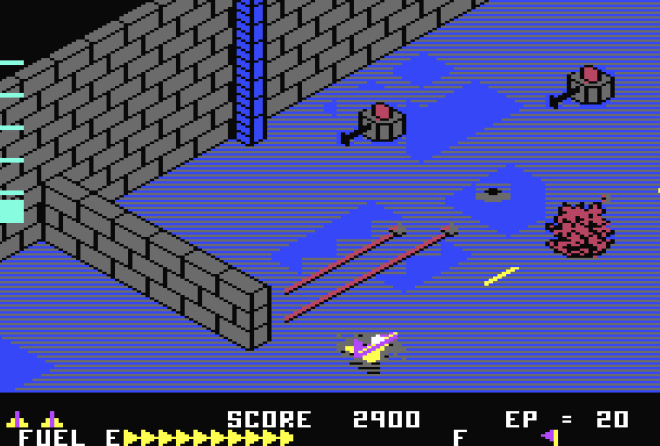

Dans l’absolu, Super Zaxxon n’est heureusement pas juste le même jeu avec quelques ennemis en plus. Les joueurs les plus attentifs constateront que l’angle de vue choisi n’est pas exactement similaire à celui du titre de base, mais on reste là dans quelque chose qui relève de l’anecdotique ; en revanche, le programme va dorénavant beaucoup plus vite, au point de rendre un run encore plus court que sur la borne initiale.

Mine de rien, cela rend l’action infiniment plus exigeante – et plus nerveuse. On constatera également l’apparition d’un nouvel ennemi laissant des mines derrière lui, ou encore le fait que le boss final ait été remplacé par trois dragons (!) à vaincre successivement exactement de la même manière. Néanmoins, l’apport le plus intéressant reste la suppression de la section spatiale, désormais remplacée par un tunnel. L’intérêt ? Plus question d’évoluer dans un espace dépourvu de repère visuel où vous ne savez jamais à quelle hauteur vous placer pour toucher l’ennemi. Dans cette section, l’altitude sera plafonnée, ce qui la transformera en un bon vieux couloir où l’on pilote à l’habileté et au réflexe, un vrai progrès face à ce qui constituait la séquence la plus faible de Zaxxon.

On hérite donc d’une version « peaufinée » plus que d’une suite en bonne et due forme, et si le joueur actuel ne sera sans doute pas ébahi par les quelques nouveautés ventilées dans un déroulement qui doit difficilement excéder les deux minutes, le fait est que ce Super Zaxxon fonctionne tout simplement mieux que le premier opus, même s’il est hélas encore plus dur. Si on garde à l’esprit qu’on est face à un pur jeu de scoring, on peut passer un bon (mais bref) moment, mais ceux qui aiment bien jouer plus de quinze secondes dès l’instant où ils ambitionnent de faire autre chose que de survoler passivement tous les passages difficiles risquent de ne pas être enchantés par le défi proposé. À réserver à ceux qui aiment en baver.

Vidéo – Une partie lambda :

NOTE FINALE : 11,5/20 Paru quelques mois à peine après une version qui faisait un malheur, Super Zaxxon est une évolution pensée avant tout pour faire cracher davantage de pièces : c'est plus rapide, c'est plus intense, et c'est encore plus dur. Si on appréciera que le titre corrige au passage quelques maladresses malvenues, à commencer par une section spatiale qui était objectivement le gros point faible de la borne originale, son extrême difficulté additionné à son extraordinaire brièveté (ajouter de nouvelles séquences n'était visiblement pas au menu) le réservera avant tout à des joueurs chevronnés ou à des amateurs de scoring désirant s'exercer sur un jeu où les parties dépasseront difficilement une poignée de minutes.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Objectivement assez peu de nouveautés – Une difficulté pensée d'un bout à l'autre pour vous vider les poches – Toujours aussi extraordinairement court

Version Apple II

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Apple IIe |

| Configuration minimale : Système : Apple II |

Super Zaxxon aura donc lui aussi connu une carrière sur les systèmes domestiques, offrant l’occasion de vendre un nouveau portage qui allait devoir assumer la mission tacite de faire mieux que le précédent (sinon, pourquoi l’acheter ?). Le hardware n’ayant pas miraculeusement changé entretemps, il aura fallu opérer des choix ; sur Apple II, on aura visiblement misé sur l’esbroufe en offrant à cette version une partie des détails qui manquaient à Zaxxon.

Les graphismes au sol sont donc plus fouillés ici que dans la version de Datasoft (comprendre qu’il y a davantage d’éléments employés, mais les graphismes demeurent globalement identiques à ceux du portage précédent), mais cela a un prix : le jeu se traîne dramatiquement quelle que soit la configuration employée, à tel point qu’il est par moments impossible de tirer tant le programme peine à afficher ce qu’il y a à l’écran ! Sachant que la vitesse était un des arguments de vente de Super Zaxxon sur arcade, c’est ballot… Et niveau sonore, là, ça s’approche du zéro absolu. Paradoxalement, le passage du tunnel est ici le seul à être fluide, mais le fait qu’il utilise toute la largeur de l’écran le rend beaucoup plus simple – le jeu est d’ailleurs d’une facilité délirante, rester sagement au-dessus de l’action vous permettant de boucler un « run » complet sans jamais avoir besoin de refaire vos réserves de carburant. Bref, ceux qui espéraient une action débridée risquent d’être cruellement déçus, et dans l’ensemble, on ne peut pas dire que cette version soit ludiquement supérieure à la précédente, bien au contraire. À réserver aux joueurs patients, ou à ceux qui aiment avoir quinze secondes pour viser un adversaire avant de faire feu.

NOTE FINALE : 09/20

À vouloir trop en faire, Super Zaxxon se rate sur Apple II : le jeu est lent à en devenir à peine jouable par séquences, et le tout n’offre de toute façon qu’un défi purement symbolique. Un lourd tribut à payer pour quelques détails en plus au sol, et le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle.

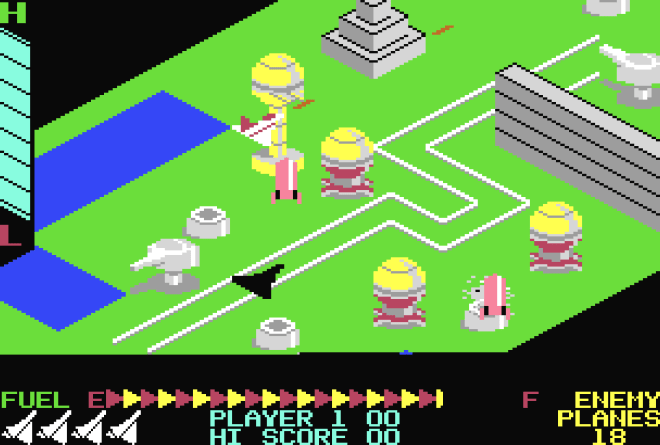

Version Atari 8 bits

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 800 |

| Configuration minimale : – |

Refonte déjà plus substantielle pour Super Zaxxon sur Atari 8 bits : cette fois, on n’a pas le sentiment de jouer à une simple mise à jour du même portage. Le résultat est d’ailleurs très plaisant : c’est fluide, c’est détaillé, c’est jouable… En fait, toutes proportions gardées, le jeu n’aurait finalement pas énormément de choses à envier à la borne d’arcade sans un détail très énervant : la difficulté de lire l’altitude de votre appareil, et surtout celle des obstacles au travers desquels il doit passer. Neuf fois sur dix, on meurt emplafonné dans un champ de force sans jamais avoir pu juger si on était trop haut ou trop bas, et dans un titre qui repose précisément sur la précision de son gameplay, cela constitue hélas un très gros défaut. C’est d’autant plus dommage que sans cet écueil, ce portage serait supérieur à son prédécesseur, mais en l’état, le mieux est tout simplement de rester sur la version arcade. À noter également : le jeu n’est plus jouable à deux (à tour de rôle, donc bon…) et perd quelques détails graphiques dans sa version cartouche.

NOTE FINALE : 09,5/20

Cruelle désillusion pour ce Super Zaxxon sur Atari 8 bits, qui avait à peu près tout pour réussir, et qui effectue une sortie de route dispensable pour un manque de lisibilité rédhibitoire. Quand on perd systématiquement de n’avoir pas su juger de l’altitude de son chasseur ou de celle des obstacles, le sentiment dominant est qu’on ferait mieux d’aller jouer à autre chose. Dommage.

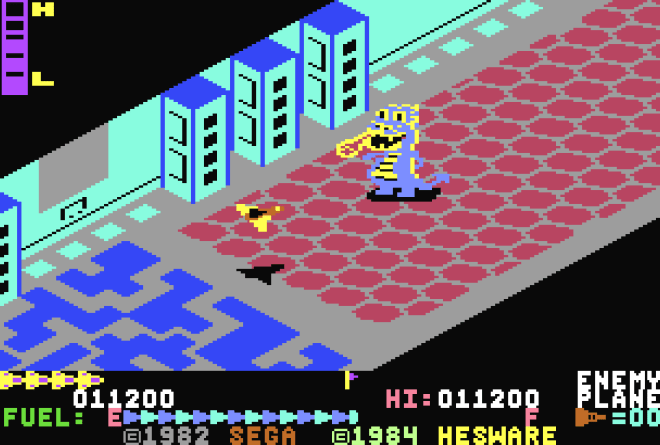

Version Commodore 64

| Développeurs : SEGA Enterprise Ltd (version cartouche) – HesWare (version disquette/cassette) |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 (version cartouche) – 1985 (version disquette/cassette) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cartouche, cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Versions testées : Versions cartouche et disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu (version HesWare) :

Décidément, Zaxxon aimait bien se dédoubler sur Commodore 64 : comme le portage précédent, Super Zaxxon aura lui aussi bénéficié de deux versions séparées (un mic-mac légal d’ailleurs mené par un des propres avocats de SEGA, Robert Crane, et sur lequel je ne m’étendrai pas ici). Le résultat est techniquement assez solide dans les eux cas, avec peut-être une légère préférence pour les graphismes de la version cartouche, qui doit en revanche composer avec des transitions assez abruptes entre les différentes phases, là où celles-si sont fluides sur la version d’HesWare.

En revanche, là où la version disquette/cassette jouit d’une jouabilité irréprochable, la version cartouche doit composer avec exactement les mêmes problèmes de lisibilité que ceux observés sur Atari 8 bits (nommément, les tirs ne sont pas fiables pour juger de votre altitude comme ils le sont sur les autres versions). Conséquence : c’est bel et bien la version de SEGA qui est à éviter. La version HesWare, pour sa part, se paie donc le luxe d’être encore un peu meilleure que le portage de Zaxxon, notamment parce qu’il ne faudra plus souffrir de la laborieuse phase dans l’espace. Dirigez-vous clairement vers celle-ci si jamais vous souhaitez découvrir le jeu sur C64.

NOTE FINALE : 09,5/20 (version SEGA) – 11/20 (version HesWare)

Le diable n’est pas toujours là où on l’attend : des deux versions de Super Zaxxon parues sur Commodore 64, c’est bel et bien l’itération cartouche de SEGA qui se rate en reproduisant le très énervant problème de lisibilité déjà observé sur Atari 8 bits. La version d’HesWare, elle, est jouable et solide techniquement.

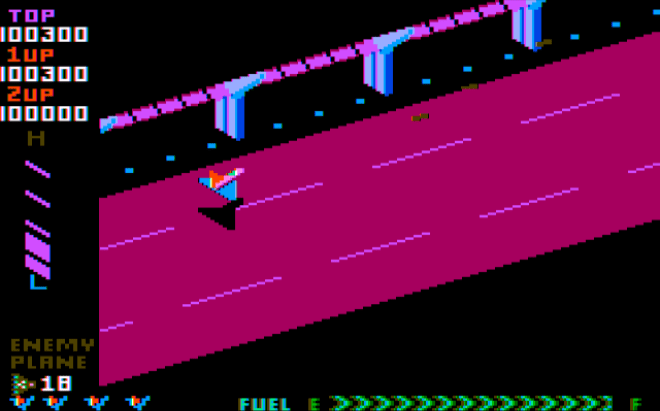

Version PC (Booter)

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises, Inc. |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| ContrôleurS : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 128ko Modes graphiques supportés : CGA, CGA composite Carte sonore supportée : Haut-parleur interne |

En 1984, le PC était déjà là, vaillant. Du côté de sa ludothèque, ce n’était pas forcément très enthousiasmant – mais il faut se souvenir que la concurrence, à l’époque, n’était encore composée que d’ordinateurs 8 bits. Accordons donc déjà au moins un mérite à ce Super Zaxxon : dès l’instant où vous aviez une connexion composite (donc, en ayant du matériel américain), vous pouviez alors bénéficier de graphismes n’ayant vraiment pas à rougir de la comparaison avec les autres portages. Et en plus, ça ne tourne pas mal du tout (préparez-vous à quelques expériences sous DOSBox, car si le jeu tourne ne fut-ce qu’un chouïa trop vite, votre appareil a tendance à disparaître purement et simplement) ! Peut-être pas tout-à-fait de quoi frimer face à un Commodore 64, mais pas de quoi avoir honte non plus – surtout que la réalisation sonore, à base exclusive de « bip-bip », ne fait une nouvelle fois pas moins bien que sur les autres systèmes. Le vrai regret, comme avec toutes les versions développées par SEGA, reste surtout les problèmes de précision déjà entrevus sur les autres portages. C’est vraiment dommage, car on n’était pas loin de tenir un shoot-them-up solide sur PC en 1984, mais en l’état, vous risquez hélas de vous arracher les cheveux un peu trop souvent pour y passer du temps.

NOTE FINALE : 09,5/20

Difficilement attaquable sur le plan de la réalisation – si on se souvient qu’on parle d’un jeu en CGA de 1984 – Super Zaxxon sur PC souffre hélas des mêmes problèmes de visibilité que tous les portages du jeu assurés par SEGA. C’est dommage, car il y avait matière à tenir une adaptation vraiment bluffante.