Développeur : Core Design Ltd.

Éditeur : Eidos Interactive, Inc.

Titres alternatifs : トゥームレイダース (Tomb Raiders, Japon), Tomb Raider I (Steam), 古墓奇兵 (Chine)

Testé sur : PC (DOS, Windows 9x) – PlayStation – Saturn

Disponible sur : N-Gage, PlayStation 3, PSP, PS Vita,Windows, Windows Mobile

Présent au sein de la compilation : Tomb Raider 1+2+3 (Windows)

En vente sur : Gog.com (Windows), Steam.com (Windows)

L’extension du jeu : Tomb Raider : Version longue

La saga Tomb Raider (jusqu’à 2000) :

- Tomb Raider (1996)

- Tomb Raider II (1997)

- Tomb Raider III : Les Aventures de Lara Croft (1998)

- Tomb Raider : La Révélation Finale (1999)

- Tomb Raider III : Le Dernier Artéfact (2000)

- Tomb Raider : Sur les Traces de Lara Croft (2000)

- Tomb Raider (Game Boy Color) (2000)

Version PC (DOS, Windows 9X)

| Date de sortie : 14 novembre 1996 (Amérique du Nord) – 22 novembre 1996 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français (version française intégrale), italien, japonais |

| Supports : CD-ROM, dématérialisé |

| Contrôleurs : Clavier, Gravis Gamepad, joystick |

| Version testée : Version dématérialisée optimisée pour cartes graphiques 3Dfx émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel Pentium – OS : MS-DOS 5.0, Windows 95 – RAM : 8Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 2X (300ko/s) Modes graphiques supportés : SVGA, VGA – API : Glide Cartes sonores supportées : Ensoniq Soundscape, Gravis UltraSound, Microsoft Sound System, Pro Audio Spectrum, Roland MT-32/LAPC-I/RAP-10, Sound Blaster/Pro/16 |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Les amours interdites sont parfois la source des plus grandes idylles.

Cela a peut-être l’air un peu abstrait, pour ne pas dire pompeux, dit comme cela. Alors le mieux est sans doute de prendre un exemple concret. Celui de Core Design devrait faire l’affaire. La compagnie britannique fondée par des anciens de Gremlin Graphics aura en effet connu un destin peu courant entre sa création en 1988 et son rachat par Rebellion en 2006 : non seulement deux de ses plus grand succès lui auront été inspirés par une licence concurrente, mais ils auront même poussé le vice jusqu’à être inspirés par la même !

Là où Lucasfilm Games avait fait du plus célèbre archéologue du septième art, j’ai nommé Indiana Jones, une des figures majeures du point-and-click, Core Design en aura fait une inspiration assumée de deux titres majeurs. Le premier, nommé Rick Dangerous, cachait à peine sa filiation derrière un aspect parodique, et surtout derrière un concept génial. Quant au deuxième, il aura été le point de départ d’une saga florissante toujours en vie de nos jours, et qui se porte même franchement mieux – au moins sur le plan vidéoludique – que son illustre inspirateur. En 1996, en remplaçant le (déjà) vieillissant héros par une plantureuse jeune femme à l’activité très similaire (elle a même l’Arche d’Alliance dans son manoir !), Core Design aura dynamité le monde du jeu vidéo avec un des pionniers de l’aventure/action en 3D : existe-t-il encore un joueur sur terre pour n’avoir jamais entendu parler de Tomb Raider ?

Commençons donc par le commencement : vous êtes Lara Croft, aventurière intrépide à la renommée mondiale. Contactée par Jacqueline Natla pour aller récupérer un artefact ancien nommé le Scion, vous partez pour le Pérou et la tombe de Qualopec… où vous ne tarderez pas à découvrir, après quelques heures de périple, que votre employeuse ne vous a pas tout dit et a envoyé d’autres « archéologues » à la recherche d’autres fragments de la relique tout en cherchant à vous doubler.

Bien décidée à tirer les choses au clair, vous vous embarquez alors pour un monastère romain avant de visiter une cité souterraine égyptienne, sans vous douter que vos voyages pourraient vous conduire jusqu’à la mythique Atlantide elle-même. Et quitte à comprendre la nature et la fonction de ce fameux Scion, attendez-vous à visiter des vallées perdues, des tombeaux anciens et des ruines millénaires, où la faune locale vous sera invariablement hostile et où le surnaturel ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez…

Vous l’aurez compris : vous n’avez peut-être ni chapeau, ni fouet, mais aller récupérer des fétiches en or avant de prendre la fuite, poursuivi par un rocher en cavale, c’est votre métier ! Comme son comparse Rick, Lara multiplie les références et les hommages à Indiana Jones, en se voulant une incarnation moderne et féminine de l’aventurier qui passe beaucoup plus de temps sur le terrain que dans sa salle de classe. Un programme déjà ambitieux sur le papier, mais plus encore dans une 3D toujours balbutiante en 1996, année où le sémillant Super Mario 64 venait tout juste de voir le jour.

Dès lors, l’autre inspiration évidente sera un jeu en 2D qui n’avait alors pas encore tenté le passage à la troisième dimension (et qui se ramassera à sa première tentative de le faire, trois ans plus tard) : courir au-dessus des pointes, sauter sur des corniches, se faufiler entre des lames mécaniques, se raccrocher au-dessus du vide à la seule force des bras… Cela ne vous rappelle rien ? Prince of Persia aura donné les clefs du gameplay, restait à adapter celui-ci en 3D et à y creuser une composante vitale pour une aventurière : l’exploration. Encore fallait-il défricher des mécanismes largement inexistants et offrir un level design à la hauteur – ce que Fade to Black, principal initiateur du genre, avait partiellement échoué à accomplir. Hors, coup de bol : c’est précisément à ce niveau que Core Design sera parvenu à toucher le génie du doigt.

Du côté de la jouabilité, Lara peut marcher, courir, sauter, faire feu avec ses deux revolvers ou avec d’autres armes qu’elle pourra trouver en chemin, escalader des corniches, se suspendre, mais également regarder autour d’elle et pousser ou tirer des blocs.

Autant de fonctions encore difficiles à faire tenir sur un joystick PC à l’époque ; de fait, une certaine raideur due à l’inspiration « prince-of-persiaesque » du titre rend sa maniabilité plutôt plus précise au clavier, surtout que la caméra est fixée derrière les épaules et qu’il ne sera pas question ici d’aller la déplacer à la souris. Si un léger temps d’adaptation est à prévoir pour les habitués des FPS modernes où faire cinq choses en même temps est devenu une routine relativement courante, le fait est qu’on prend vite ses marques et qu’on découvre les premiers niveaux avec d’autant plus de confort qu’il est possible de sauvegarder absolument n’importe quand. Dès lors, si un saut un peu scabreux vous fait peur, n’hésitez pas à assurer vos arrières – en cas de décès, votre seul recours sera un retour à la dernière sauvegarde, et tant pis pour vous si celle-ci remonte à plusieurs heures.

Penser un univers en 3D, c’est une science. Il faut savoir composer avec la verticalité, glisser des indices aux joueurs quant à la direction à suivre sans pour autant lui mâcher le travail, inclure des lieux cachés, distiller une ambiance, et composer avec les limites techniques de 1996 en s’efforçant de les faire oublier. Et là, Core Design a visé juste ; si juste, en fait, qu’il n’aura jamais réussi à atteindre tout à fait le même niveau dans les suites qui n’auront pas manqué de voir le jour suite au succès planétaire du premier opus.

Non seulement les niveaux sont excellemment agencés, avec quelques très rares étapes un peu plus convenues (la tombe de Qualopec) ou inutilement tarabiscotées (la citerne), mais surtout le titre parvient à distiller une ambiance absolument fabuleuse et à régulièrement vous surprendre, alignant des morceaux de bravoure devenus cultes comme le célèbre T-Rex du troisième niveau à une sensation d’isolement magnifiquement transmise par une suite d’excellentes idées. On ne voit jamais le ciel, On ne croise pratiquement jamais un être humain, et la bande sonore se compose intégralement de nappes d’ambiances formées de vents mugissants, de bruits d’eau coulant sur la roche ou d’échos lointains qui donnent toujours le sentiment que tout un monde s’étend autour de vous et que vous n’en apercevez que des bribes, isolé que vous êtes sous des tonnes de roches au cœur de cités perdues où personne n’a mis les pieds depuis des millénaires.

Que l’on plonge du haut d’une cascade, que l’on aligne des épreuves aux noms de divinités anciennes, que l’on louvoie entre les crocodiles au fond d’un bassin ou que l’on escalade un Sphinx gigantesque à moitié enseveli par le sable, l’univers du jeu fait mouche, et on se surprend rapidement à jouer dans le noir avec le casque sur les oreilles pour se croire perdu quelque part dans une vallée oubliée en se demandant quelle forme prendra le prochain obstacle à venir se placer sur notre route.

Cela pourrait devenir prévisible, cela pourrait devenir redondant, cela pourrait même devenir fastidieux – miraculeusement, cela fonctionne toujours, et chaque changement géographique est l’occasion de découvrir de nouveaux environnements et de nouvelles architectures dans un cadre qui sait se rendre crédible avec un à-propos qui laisse pantois. Rarement s’est-on senti aussi seul au monde, et en même temps captivé par les restes épars des civilisations perdues qui s’étalent sous nos yeux. Oui, il faut souvent aller chercher des clefs, actionner des leviers, regarder partout pour comprendre où aller – mais le tout est présenté de façon si ingénieuse qu’on en vient à trouver la dizaine d’heures nécessaire à l’accomplissement du jeu trop courte, beaucoup trop courte.

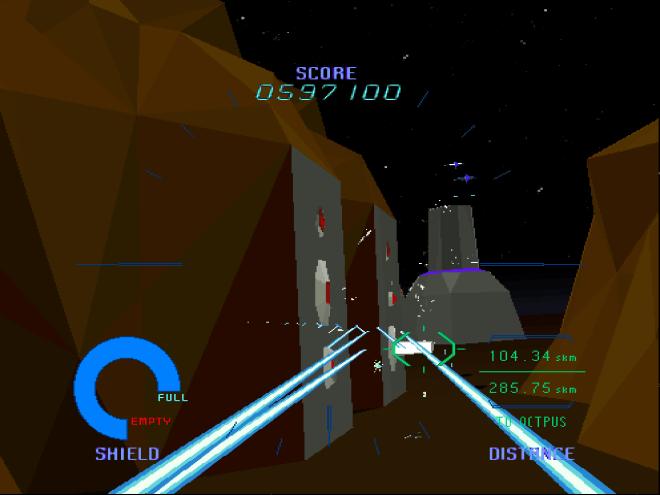

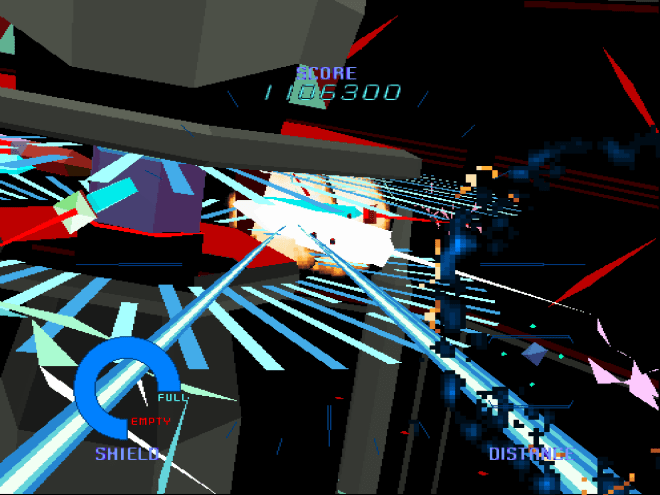

Pour brute qu’elle soit, la 3D texturée de 1996 accomplit d’ailleurs de véritables miracles. Le jeu s’en sortait déjà très bien en VGA, dans une réalisation qui était alors la copie quasi-conforme de ce qu’on peut apercevoir dans la version PlayStation, mais rares étaient ceux à disposer d’une machine assez puissante pour espérer jouer en 640×480.

Non seulement ce n’est évidemment plus un problème, mais Tomb Raider aura également vu le jour à l’époque où les premières cartes accélératrices 3D commençaient à montrer le bout de leur nez, offrant à la fois une action beaucoup plus fluide et des textures filtrées. C’est une version optimisée pour les cartes 3Dfx (qui ont disparu depuis longtemps) et tournant sous DOSBox en utilisant un Glide Wrapper qui est commercialisée aujourd’hui sur GOG.com (cela ne semble pas être le cas de la version vendue sur Steam, mais je n’ai pas poussé le vice jusqu’à acheter les deux versions pour vérifier). Cela permet de profiter de graphismes plus fins et de textures moins pixelisées, pour un rendu qui a globalement bien vieilli. Je me souviens que le jeu reconnaissait également certaines cartes Direct 3D à sa sortie : je l’avais découvert sur un PC équipée d’une Matrox Mystique, et j’avais alors pris une sacrée claque. De nos jours, l’ambiance additionnée à l’excellence du level design compensent très largement cette 3D anguleuse mais qui a conservé une large partie de son charme.

Je dois d’ailleurs avouer avoir complété le jeu pour la deuxième fois, presque vingt-cinq ans après sa sortie, avec un plaisir égal à celui de la première. Une fois la prise en main domptée (soit au bout de cinq minutes, dans le pire des cas), on est frappé par la fascination quasi-universelle que représente le fait de prétendre être un explorateur à la recherche des mondes perdus qu’on prétendait dénicher dans un coin isolé de la cour de récré ou au fond du placard lorsqu’on était enfant.

On tourne parfois en rond, on se creuse les méninges, on jubile de découvrir enfin le mécanisme qui nous avait échappé, et on aborde la suite du programme avec une gourmandise jamais démentie tant chaque niveau réussit à nous proposer quelque chose de suffisamment dépaysant pour parvenir à nous surprendre dans la continuité. C’est sans doute là, bien plus que sa plantureuse héroïne, la vraie raison du succès mondial instantané qu’aura rencontré Tomb Raider : c’est non seulement un excellent jeu, mais c’est aussi une aventure aussi prenante, aussi efficace et bien plus longue que les épopées filmiques de l’archéologue qui l’a inspirée. Si jamais vous n’avez encore jamais posé les mains sur ce titre, accordez-vous le temps de vous laisser happer. Il y a des expéditions qu’on n’oublie tout simplement jamais.

Quelque mots, comme c’est la coutume, sur la version française du jeu. Le doublage aura été confié à une équipe professionnelle, où la doubleuse de Lara Croft (Françoise Cadol, la voix française de Sandra Bullock) tire clairement son épingle du jeu face à des doubleurs masculins en surjeu. Rien de dramatique, mais de quoi briser un peu l’immersion.

Notons aussi quelques ratés dans la traduction, le plus célèbre intervenant dans la cinématique de fin du premier « monde » : alors que votre héroïne devait finir par les paroles « Thanks, I will » (soit, dans le contexte « Merci, c’est ce que je vais faire »), cela aura été traduit très littéralement en français pour devenir un « Merci, je vais » qui ne veut absolument rien dire ! Que l’équipe responsable du doublage ait enregistré la phrase telle quelle sans se poser de question en dit hélas assez long sur le professionnalisme des équipes d’époque, mais il vous sera de toute façon délicat d’en profiter, la version française n’étant plus disponible à la vente au moment où j’écris ces lignes.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 19/20 Parfois, un jeu débarque, vise juste à tous les niveaux et met tout le monde d'accord. Loin d'un simple succédané d'Indiana Jones, Tomb Raider est la première véritable aventure à la Prince of Persia en 3D mêlant exploration, énigmes, combats et habileté. Et quelle claque ! Entre un level design tirant magnifiquement parti de la troisième dimension et touchant parfois au génie et surtout une ambiance pratiquement indépassable, le titre de Core Design parvient à nous faire devenir l'aventurier – ou plutôt, l'aventurière – qu'on avait tous rêvé d'être en regardant les aventures de l'archéologue imaginé par Steven Spielberg et Georges Lucas. Perdu des kilomètres sous terre, dans des cités oubliées, à chercher des artefacts interdits en réveillant des créatures anciennes, on se laisse emporter pour une quinzaine d'heures dans une épopée comme on en a peu vécues depuis lors. Un vrai bijou que chaque joueur devrait prendre le temps de découvrir.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Pas de carte – Une caméra pas toujours bien placée – Maniabilité assez raide – Quelques niveaux moins inspirés que d'autres – Le bug du menu (version GOG.com)

Les avis de l’époque :

« Le cadre est ici magnifié par la 3D et non plus limité par elle. On est bien loin des balbutiements d’un Fade to Black. La liberté offerte au joueur est totale et le décor doté d’un relief n’ayant rien à envier à celui de notre héroïne (ce qui est déjà un exploit en soi). »

Thierry Falcoz, Génération 4 n°93, novembre 1996, 5/6

Version PlayStation

| Développeur : Core Design Ltd. |

| Éditeur : Eidos, Inc. |

| Date de sortie : 14 novembre 1996 (Amérique du Nord) – 25 novembre 1996 (Europe) – 14 février 1997 (japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français (version française intégrale), italien, japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version française |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |

Vidéo – L’introduction du jeu :

Tomb Raider ayant été publié simultanément sur PC, sur PlayStation et sur Saturn, avec sensiblement la même équipe aux commandes à chaque fois, on était en droit d’attendre des versions très proches avec des adaptations minimales. De fait, cette itération PlayStation est techniquement si proche de la version VGA initialement parue sous DOS (et donc pas de la version optimisée pour 3Dfx qui est celle actuellement vendue sur GOG.com) qu’on s’attend presque à trouver la copie conforme du jeu tel qu’on l’a connu sur PC.

Plusieurs différences existent, néanmoins. Techniquement, le jeu est irréprochable et tourne comme un charme, même s’il est naturellement moins fin que la version 3Dfx, avec une résolution deux fois plus basse et des textures non filtrées. La réalisation fait toujours mouche en dépit de son âge, et la maniabilité au pad est très bonne à condition de bien se souvenir qu’on est ici aux balbutiements du genre, et qu’il ne faudra pas vous attendre à déplacer la caméra avec le stick droit ou à pouvoir vous diriger avec autant de naturel que dans les FPS dernière génération – comptez cinq à dix minutes d’adaptation.

La première surprise intervient du côté de la musique : les excellentes nappes d’ambiance qui accompagnaient la version PC ont ici totalement disparu, remplacées par des thèmes dynamiques qui se font généralement entendre lorsque des adversaires apparaissent. C’est dommage, car ces échos de vent mugissant ou d’eau clapotant contre la roche étaient cent fois plus efficaces que ces thèmes prévisibles, qui ont en plus l’inconvénient de vous annoncer à l’avance que des ennemis vont vous tomber dessus. Les différents animaux m’ont d’ailleurs parus sensiblement moins résistants dans cette version.

Sans doute une mesure de rééquilibrage, car la principale différence avec la version PC va bien évidemment se situer au niveau… de la sauvegarde. Plus question ici, en effet, de sauvegarder avant chaque saut si le cœur vous en dit : vous ne pourrez sauvegarder qu’entre les niveaux, et via des cristaux disséminés à des points stratégiques, et qui en plus d’être peu nombreux, ont en plus le tort d’être à usage unique. Autant dire que la philosophie globale s’en retrouve largement bouleversée : vous pouvez tout à fait mourir pour avoir raté un saut délicat et repartir un quart d’heure en arrière ! Dès lors, le défi est évidemment plus consistant et peut se révéler très frustrant, particulièrement lors de combats dans des endroits exigus où les faiblesses de la caméra risquent de vous poser de sérieux problèmes. Autant dire que si vous n’aimez pas refaire des séquences de dix minutes en boucle pour avoir raté une action ou entrepris un geste un peu trop vite, vous risquez de souffrir ! Ces détails mis à part, le contenu du jeu n’a évidemment pas bougé d’un iota, et même s’il faut désormais composer avec des temps de chargement au lancement des niveaux, l’expérience demeure globalement très satisfaisante. À vous de voir si la difficulté vous effraie, car si vous avez les nerfs fragiles, il sera peut-être plus sage de se diriger vers la version PC.

NOTE FINALE : 18/20

Tomb Raider est un jeu souvent associé à la PlayStation, et vu l’excellente réalisation du titre, on comprend facilement pourquoi. Sans parvenir à se hisser au niveau de la version optimisée pour cartes accélératrices sur PC, la technique est irréprochable et la jouabilité est très bonne une fois qu’on a pris le pli. Dommage que les nappes d’ambiance aient disparu, en revanche, et que le système de sauvegarde rende le jeu beaucoup plus exigeant, mais si vous êtes prêt à découvrir le jeu « à la dure », inutile de bouder cette version.

Version Saturn

| Développeur : Core Design Ltd. |

| Éditeur : Eidos, Inc. |

| Date de sortie : 24 octobre 1996 (Europe) – 18 novembre 1996 (Amérique du Nord) – 24 janvier 1997 (Saturn) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par mémoire interne ou par carte mémoire |

Vidéo – L’introduction du jeu :

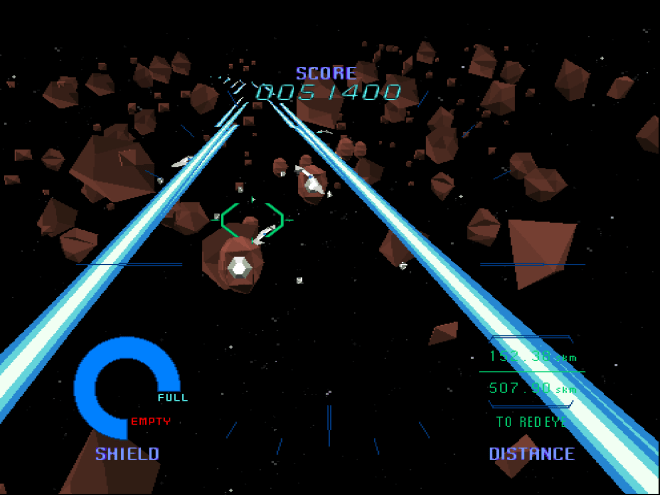

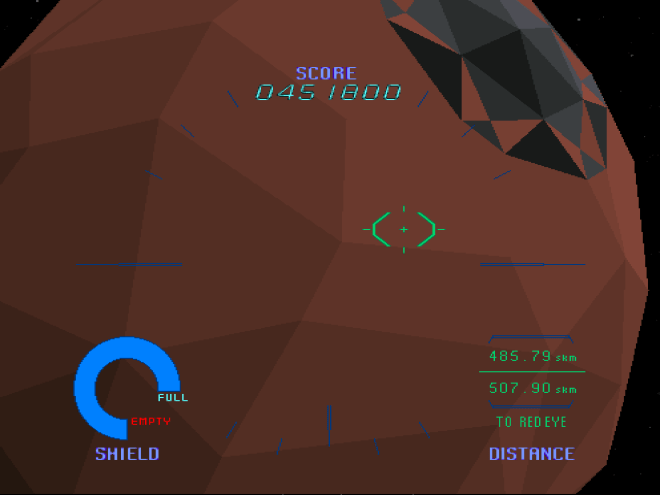

Sur le papier, la Saturn avait des arguments pour rivaliser avec la puissance de sa principale concurrente, à savoir la PlayStation. Dans les faits, rares auront été les développeurs aptes à tirer le meilleur du capricieux hardware de SEGA, et la comparaison entre un même jeu tournant sur les deux machines est très rarement à l’avantage de la Saturn. Une constatation qui s’appliquera également à Tomb Raider : si le jeu bénéficie des mêmes adaptations que sur la machine de Sony (plus de sauvegarde à tout va, plus de nappes d’ambiance), on sent que le moteur de jeu a laissé quelques plumes lors du transfert (il ne tire visiblement aucun parti du VDP2, le deuxième processeur de la console).

Globalement, les graphismes sont moins fins, le jeu tourne plus lentement, il est moins fluide (avec quelques ralentissements dans les grandes salles), et surtout la qualité des textures se dégrade dramatiquement dès qu’on s’éloigne à plus de deux mètres d’une surface. Pour ne rien arranger, le gamma est trop sombre, et même en le réglant dans les options, on a toujours l’impression de jouer avec des lunettes de soleil. Rien de rédhibitoire pour autant – le jeu n’est pas devenu moche ni injouable – mais la déperdition reste sensible, particulièrement si vous venez tout juste de voir tourner une des autres versions. La qualité des bruitages, elle aussi, a baissé. Dit comme cela, cela semble commencer à faire beaucoup, mais le jeu est fort heureusement toujours aussi bon. À tout prendre, la Saturn n’est certes pas la meilleure machine sur laquelle découvrir le jeu, mais ceux qui n’auraient que cette version à portée de main devraient malgré tout passer un très bon moment.

À noter que, même si ces éléments ne m’étaient pas connus au moment du test, il s’avère que Tomb Raider aura bel et bien été… une exclusivité temporaire de la Saturn. Celle-ci, apparemment négociée sur le tard par SEGA auprès d’Eidos, aura donc valu au jeu de paraître sur la console de SEGA un mois avant les versions PC et PlayStation – sans doute avec l’espoir que cela apporterait un petit coup de fouet aux ventes de la machine –, ce qui pourrait expliquer que cette version « anticipée » jouisse de quelques petites différences en termes de level design, et qu’elle soit la seule à ne pas bénéficier d’une version française intégrale.

NOTE FINALE : 17/20

Sans surprise, la Saturn tire la langue au moment de rivaliser avec la PlayStation, et ce Tomb Raider se situe clairement en-dessous de celui de la machine de Sony sur le plan technique. Cela ne suffit heureusement pas à dégrader irrévocablement l’expérience de jeu, et on s’amuse toujours autant, mais si vous voulez des textures plus précises ou un jeu plus fluide, mieux vaut vous diriger vers les autres versions.

Tomb Raider : Version longue

Titre original : Tomb Raider : Unfinished Business (Royaume-Uni)

Titres alternatifs : Tomb Raider Gold (Amérique du Nord), Tomb Raider : Director’s Cut (Allemagne)

Date de sortie : 17 février 1998

Testé sur : Macintosh, PC (DOS, Windows 9x)

Disponible sur : Android, iPad, iPhone

Cas un peu particulier de cette extension qui n’en n’est pas tout à fait une : sortie quelques mois avant Tomb Raider III, cette édition sous-titrée « Version longue » dans la langue de Rabelais est, comme son nom l’indique, une version « regonflée » du titre original incluant quelques nouveautés. Du côté technique, en plus du jeu de base, on trouve sur le CD des patchs pour la plupart des cartes accélératrices 3D disponibles en 1998 histoire d’élargir encore un peu le public visé. À ce détail près, le principal intérêt de cette version réside dans les quatre niveaux inédits inclut en bonus : deux niveaux égyptiens envoyant Lara enquêter sur une mystérieuse statue dédiée à la déesse Bast et deux niveaux atlantes prenant place immédiatement après la fin de l’aventure originale (Lara commence ici directement sur la pente qui clôturait le jeu initial). Comme on peut s’en douter, pratiquement tout ce qui est utilisé ici, qu’on parle des environnements ou des monstres, était déjà présent dans le titre de base (même si on sera heureux de croiser les premiers extérieurs du jeu) – ce qui explique sans doute que cette « extension », si on peut l’appeler ainsi, n’ait jamais été vendue seule, le contenu additionnel pouvant être vaincu en moins de deux heures. À tout prendre, c’est toujours un ajout bienvenu, mais on notera que celui-ci n’est pas inclus avec la version vendue en ligne à l’heure actuelle, ce qui pourra le rendre difficile à dénicher. Il n’est donc probablement pas utile de remuer ciel et terre pour espérer le dénicher de nos jours, mais les joueurs ayant la chance de le posséder pourront au moins rempiler pour une ou deux séances de jeu supplémentaires.

NOTE FINALE : 16/20

Bonus sympathique plus que réelle extension, Tomb Raider : Version longue a le mérite d’offrir quatre niveaux supplémentaires qui n’introduisent certes absolument rien qu’on n’ait déjà vu dans le jeu de base, mais qui permettront de bénéficier de deux heures d’aventure en plus. Pourquoi se priver ?