Développeur : Realtime Games Software Ltd.

Éditeur : Rainbird Software

Testé sur : Amiga – Atari ST – Amstrad CPC – Commodore 64 – PC (DOS) – ZX Spectrum – Macintosh

Présent au sein des compilations :

- Full Blast (1990 – Amiga, Atari ST)

- 10 Great Games (1991 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))

- Air / Sea Supremacy (1991 – Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, PC (DOS), ZX Spectrum)

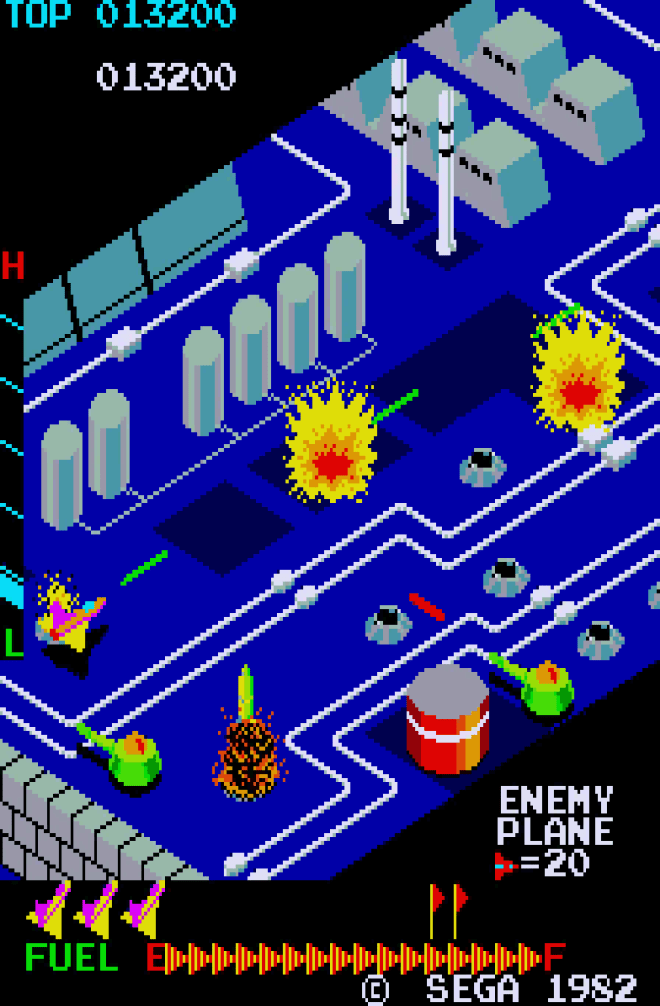

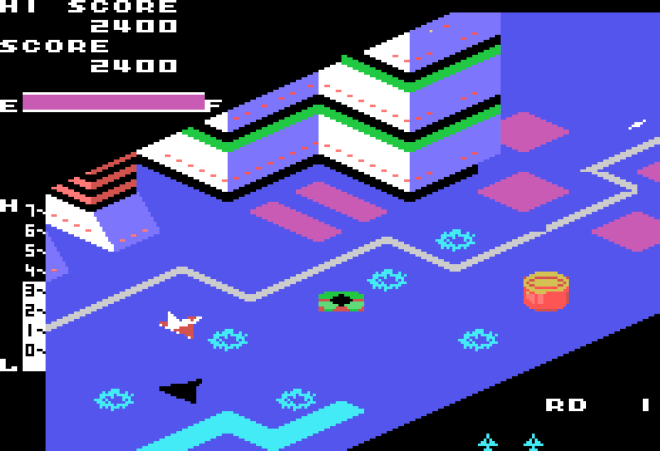

Version Amiga

| Date de sortie : Juillet 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, français |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 500 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.2 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Quand on pratique le retrogaming (façon classieuse de dire qu’on joue à de vieux jeux vidéo), il arrive de temps à autres qu’on s’essaie à des logiciels qui nous font nous demander pour quelles raisons ils auront raté leur rendez-vous avec l’histoire.

Si vous avez déjà entendu parler de Carrier Command, il y a des très bonnes chances que vous ayez été un joueur sur Amiga ou Atari ST dans les années 80. Bien que jouissant indéniablement d’une réputation assez flatteuse, le titre de Realtime Games Software ne figure curieusement qu’assez rarement dans les premiers logiciels évoqués au moment de déterminer les jeux à posséder absolument sur Amiga, ou même sur n’importe lequel des systèmes l’ayant hébergé.

Il ne peut même pas se vanter d’être le jeu le plus populaire ou le plus célèbre développé par son studio, ce titre ayant davantage de chances de revenir à Starglider ou même à Elite Plus – d’autres programmes en 3D, au passage, ce qui traduit assez bien au passage le penchant obstiné, et assez visionnaire, de Realtime Games pour la 3D : les onze jeux développés par le studio au cours de ses sept ans d’existence, entre 1984 et 1991, auront tous été des jeux en 3D temps réel. Une trajectoire pour le moins unique dans une décennie où la 3D était encore loin d’avoir la cote. Et pourtant, Carrier Command mérite à n’en pas douter sa place dans tous les livres d’histoire vidéoludique à plusieurs niveaux. Jugez vous-même : on pourrait en parler comme d’un des premiers représentants de la stratégie en temps réel, quatre ans avant Dune II. Et le mieux, c’est qu’il serait réducteur de ramener le jeu uniquement à cela !

Le scénario (car il y en a un) vous place donc dans un futur encore relativement éloigné : en 2166. Des mouvements accélérés des plaques tectoniques apparemment causés par des essais nucléaires auront provoqué l’apparition d’une série d’îles volcaniques dont le magma peut être exploité sous forme d’énergie.

Pour en tirer profit, deux navires technologiquement avancés auront été construits, avec la capacité de déployer des drones, des chasseurs ou des unités amphibies aptes à bâtir en un temps record les centres de contrôle qui devaient permettre d’exploiter les îles. Problème : le deuxième navire, le plus avancé, celui qui était entièrement automatisé, aura été piraté par une force terroriste nommée STANZA, qui réclame désormais quinze milliards de dollars dans les soixante-douze heures, faute de quoi elle détruira méthodiquement les îles une par une. C’est donc naturellement à vous que va incomber la mission de prendre le contrôle du premier navire et d’aller conquérir méthodiquement tout l’archipel jusqu’à priver votre ennemi de ses ressources – ou jusqu’à le vaincre.

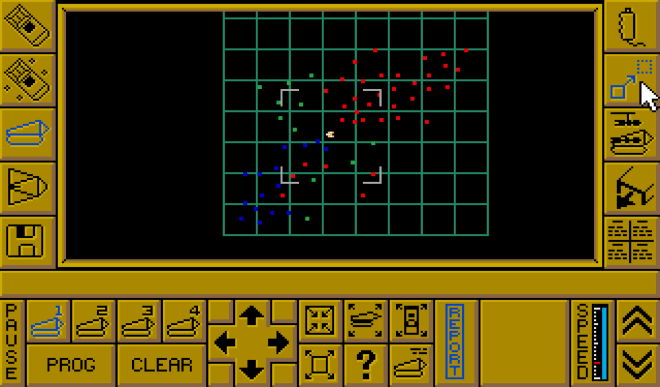

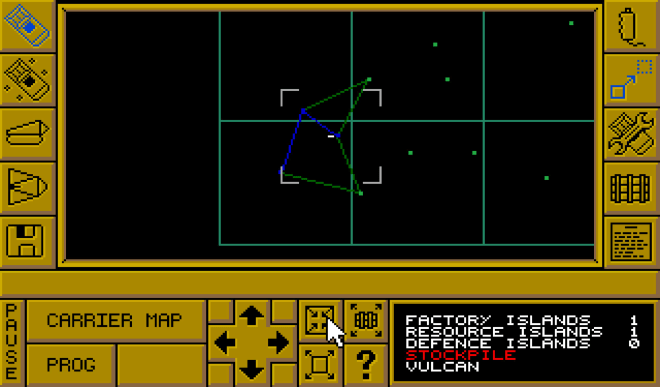

Carrier Command se divise en deux modes de jeu : un mode « action » qui vous placera directement au contact des forces ennemies à bord de votre imposant navire et des forces qu’il héberge, et un mode « stratégie » nettement plus ambitieux et correspondant à une unique et gigantesque carte couvrant tout l’archipel et vous proposant donc de conquérir les îles une-à-une en une forme de course aux ressources et de lutte territoriale contre l’ACC Omega, le porte-avions adverse.

C’est ce mode qui constituera le véritable cœur du jeu : bien qu’il n’y ait qu’un seule carte, comptez au minimum cinq à six heures pour espérer mener une partie à son terme, et sans doute des dizaines avant de parvenir à vaincre une flotte plus puissante et mieux équipée que la vôtre avec les moyens dont vous disposez. L’idée générale sera de constituer un « réseau » de ressources en colonisant des îles reliées entre elles par des failles géologiques, et sur lesquelles vous pourrez un centre de contrôle qui décidera de leur rôle à choisir entre trois types : des îles qui produiront des ressources, des îles qui les exploiteront pour produire vos unités et vos munitions, et enfin des îles de défense qui vous aideront à protéger votre logistique, ce qui deviendra d’autant plus indispensable que votre réseau s’étendra et que votre fameux porte-avions ne peut jamais se trouver qu’à un seul endroit à la fois.

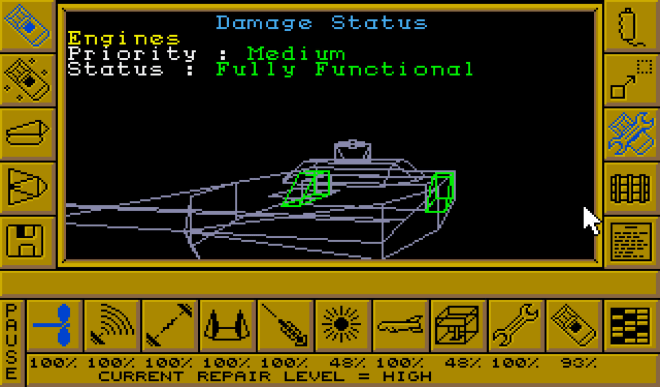

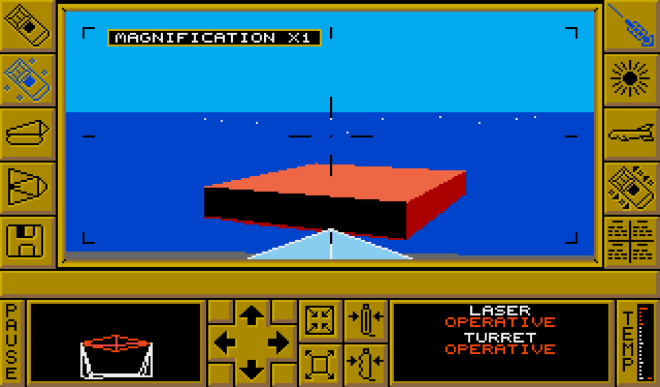

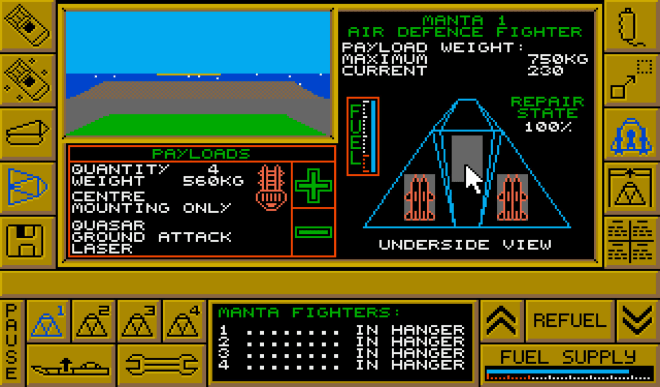

Autant vous prévenir tout de suite : préparez-vous à passer au minimum un bon quart d’heure avec le manuel sur les genoux, lors de votre première partie, à détailler les très nombreuses fonctions d’une interface quelque peu intimidante. Les possibilités du jeu sont déjà particulièrement grisantes pour un titre de 1988 : vous pouvez contrôler à distance des unités amphibies pour les envoyer construire des centres de contrôle sur les îles, piloter des unités aériennes, lancer des drones en guise d’éclaireurs, prendre le contrôle de la tourelle de votre navire, tirer des contre-mesures pour échapper aux missiles adverses…

Mais n’oublions pas tout le volet « gestion/stratégie » du titre, qui vous demandera de gérer votre ravitaillement, de déplacer vos réserves pour ne pas avoir à revenir des kilomètres en arrière pour refaire le plein, d’assigner des priorités quant à ce que vous voudrez voir vos usines produire – sachant que le plus infime projectile dont vous ferez usage sera à puiser dans vos stocks, et que ceux-ci devront donc être reconstitués en permanence. Un programme extrêmement copieux qui vous demandera de jouer les hommes-orchestre pendant de très longues heures, et qui demandera sans doute une ou deux heures avant que vous ne commenciez réellement à vous sentir à l’aise, mais qui vous propose une sorte de version 3D du gameplay d’Herzog Zwei, ce qui est là encore d’autant plus visionnaire que le titre de Technosoft ne verrait le jour qu’un an et demi plus tard !

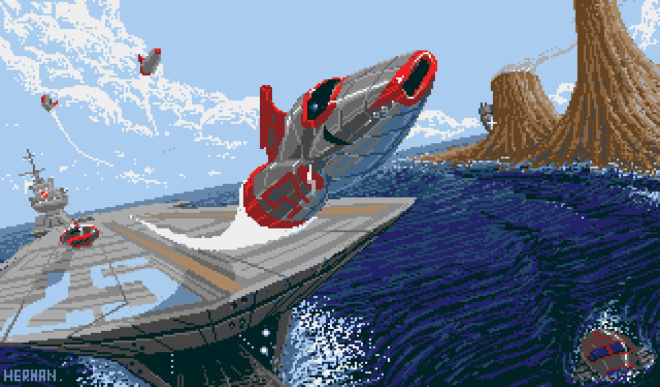

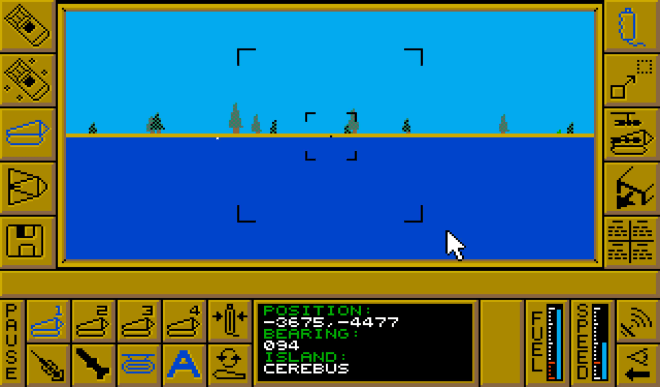

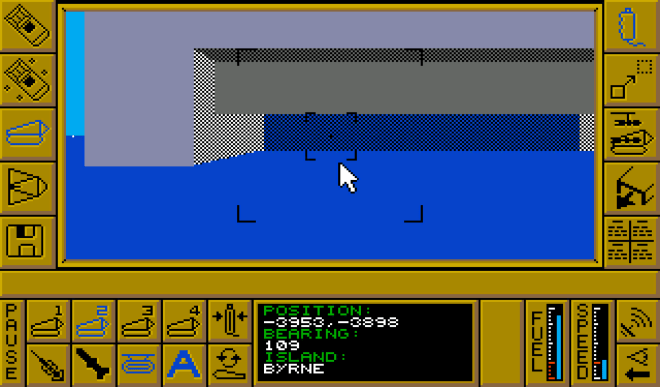

L’une des caractéristiques les plus fascinantes de ce Carrier Command, cependant, c’est de vous laisser vivre cette fameuse guerre en 3D, à la première personne, dans un monde ouvert suffisamment étendu pour exiger facilement une heure pour traverser la carte d’un bout à l’autre.

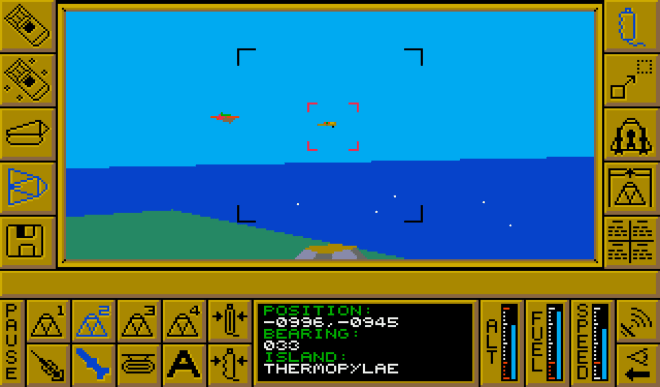

La 3D est bien évidemment très primitive, et le fait qu’elle se limite à seize couleurs nous rappelle que le jeu était pensé dès le départ pour l’Atari ST autant que pour l’Amiga, mais il y a quand même quelque chose qui demeure assez fascinant à prendre le contrôle d’une unité amphibie, à l’amener jusque sur une île adverse et à l’y faire déposer un centre de contrôle… qui se construira ensuite en temps réel sous vos yeux, tout comme les usines et les derricks qui viendront s’y ajouter ensuite ! Voguer d’île en île pour s’adonner de temps en temps à un dogfight en 3D à l’intérieur d’un chasseur dont on aura au préalable choisi l’équipement, en s’obligeant à compter les missiles pour ne pas se retrouver à court de munition au même moment, ou bien parvenir à prendre le contrôle d’une île jusqu’ici détenue par l’adversaire, tout cela constitue autant de grands moments qui offrent aujourd’hui encore à ce Carrier Command un caractère profondément unique. On a rarement eu l’occasion de participer à une bataille amphibie de dix heures à la fois dans la peau du général, du technicien et du soldat, et le fait qu’un titre ait déjà pu proposer cela en 1988, sur une disquette de 780ko, a de quoi fasciner même le plus blasé des joueurs du XXIe siècle.

Naturellement, tout n’est pas rose pour autant, et l’ambition délirante du titre risque également de représenter son principal défaut. Le rythme général n’est pas franchement effréné, et pour cause : quand il faut cinq bonnes minutes pour aller d’une île à une autre, à nouveau cinq bonnes minutes pour en prendre possession, et qu’il faudra a minima en capturer une dizaine pour espérer se retrouver au contact de l’ennemi, autant dire que la partie stratégique demandera déjà une patience certaine avant de commencer à mettre en jeu un quelconque aspect militaire.

L’ennui c’est que ce dernier vous opposera brutalement à un adversaire beaucoup plus puissant que vous, pouvant déployer simultanément plusieurs unités là où vous ne pourrez espérer en contrôler qu’une à la fois, et se révélant redoutable lors des dogfights où vous aurez sans doute besoin de très longues séances d’entrainement dans le mode « action » avant de commencer à pouvoir prétendre abattre ne fut-ce qu’un appareil adverse. Autant dire que les joueurs pressés n’auront pas accès à 10% de ce que le jeu a à offrir, et que les autres devront être prêts à engloutir des heures rien que pour espérer arriver à la partie réellement intéressante – qui se trouve être suffisamment difficile et déséquilibrée pour en écœurer plus d’un. On pourra également regretter que le concept, taillé sur mesure pour se pratiquer à deux via câble null-modem comme d’autres titres de la période à la Populous se cantonne à une expérience strictement solo.

Bref, Carrier Command n’est clairement pas un jeu pour tout le monde, et sa complexité associée à sa difficulté totalement déséquilibrée risquent de le restreindre à une catégorie de joueurs particulièrement coriaces, pour ne pas dire obsessionnels, prêts à consacrer des heures à maîtriser toutes les subtilité du jeu – en priant, au passage, pour ne pas rencontrer un des nombreux bugs de l’expérience. Pourtant, il y a indéniablement un caractère fascinant à confronter et à tester toutes les possibilités du programme, et en dépit de l’investissement pantagruélique qu’il peut demander, il flotte dans l’air de cet improbable jeu d’action/stratégie un inexplicable goût de reviens-y qui donne envie de s’y consacrer au moins jusqu’à avoir vraiment goûté au cœur de l’affrontement, sans même parler de le vaincre. Le type de logiciel qu’on lance aujourd’hui parce qu’il possède cette qualité qui se fait rare dans le monde vidéoludique : celle de parvenir à nous surprendre et à nous donner envie de tester l’étendue des possibilités de l’expérience. Un jeu pour curieux et pour passionnés, mais certains en tomberont immanquablement amoureux, et ils auront sans doute raison.

Vidéo – Quinze minutes de jeu :

Récompenses :

- Tilt d’or 1988 (Tilt n°60, décembre 1988) – Logiciel le plus original (ex-æquo avec Tetris)

NOTE FINALE : 13,5/20 Dans la catégorie « ces logiciels fous dont on se demande encore comment ils ont pu voir le jour dans les années 80 », Carrier Command fait figure de cas d'école : c'est à la fois un simulateur en 3D, un jeu d'action en monde ouvert et un jeu de stratégie en temps réel, le tout tenant sur une unique disquette 3,5 pouces et tournant sur un Amiga 500 ou un Atari ST. Reconnaissez qu'il y a de quoi être impressionné ! Une fois lancé, le jeu accuse fatalement son âge : la partie stratégie est beaucoup trop lente, la partie action trop limitée, et le tout est trop complexe pour ce qu'il offre ; il y a néanmoins quelque chose d'inexplicablement grisant à chercher à maîtriser les possibilités d'un titre qui nécessite un réel investissement pour révéler son plein potentiel, quels que soient les inévitables écueils de celui-ci. Au final, on ne tient peut-être ni un rival à Dune II, ni un programme qui tienne la dragée haute à n'importe quelle bonne « simulaction » en 3D, mais on reste fasciné par un titre qui ne ressemble véritablement pas à grand chose d'autre, et aux promesses duquel on a toujours envie de croire. Clairement une curiosité qui pourra en accrocher plus d'un.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Une prise en main qui nécessitera un long détour par le manuel pour comprendre les nombreuses fonctions et leur emploi – Un rythme assez spécial lors de la partie stratégique, où on peut facilement jouer plusieurs heures sans croiser un adversaire – Un mélange des genres qui ne fera pas nécessairement mouche auprès de tout le monde – Beaucoup de choses à gérer en même temps quand on commence à arriver dans le feu de l'action – Un rapport de force bien évidemment totalement déséquilibré en votre défaveur – Un bon nombre de bugs – Pas de mode deux joueurs, hélas – Pas de musique en jeu

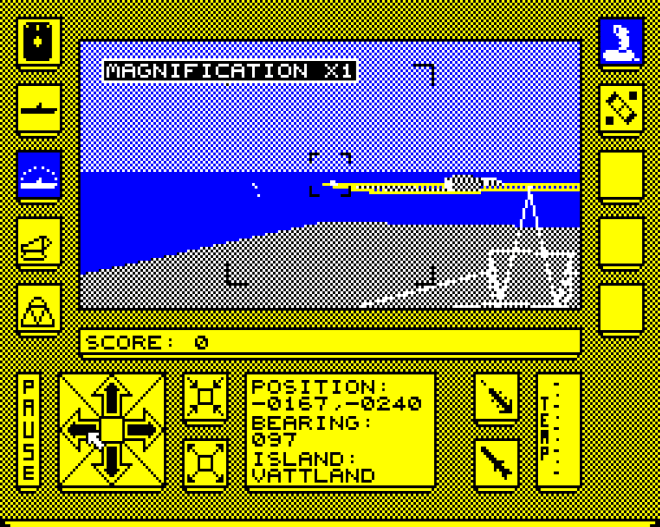

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Carrier Command sur un écran cathodique :

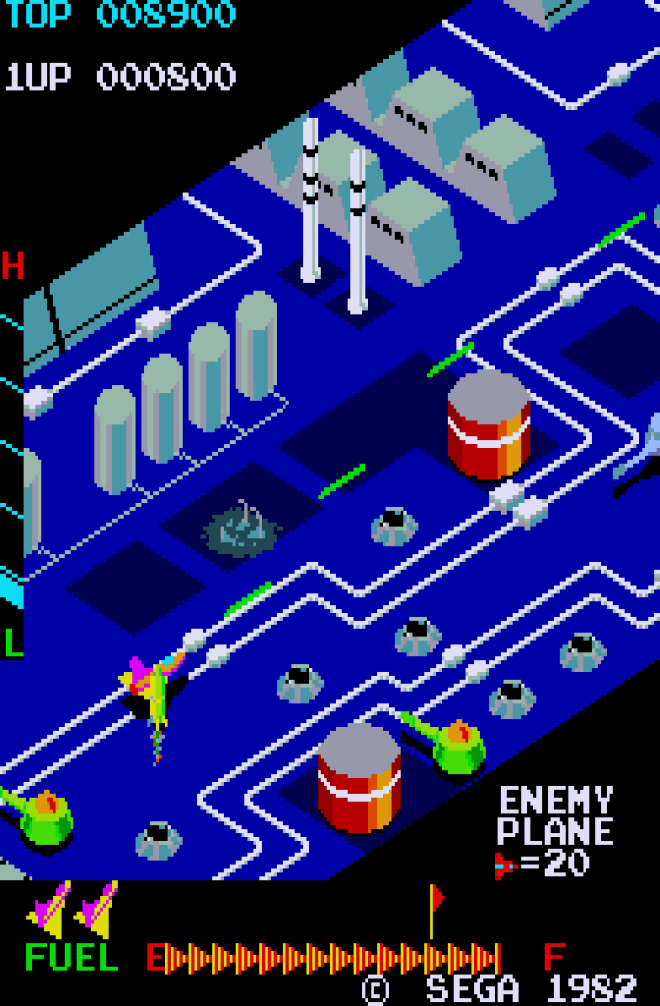

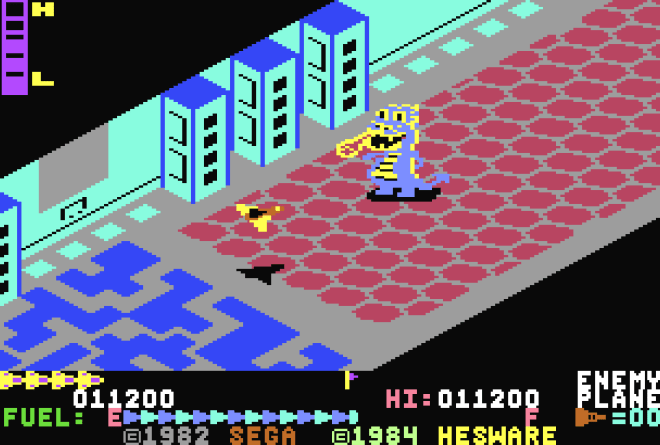

Version Atari ST

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : Rainbird Software |

| Date de sortie : Juin 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, français |

| Support : Disquette 3,5″ double-face |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 520 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Moniteur couleur requis |

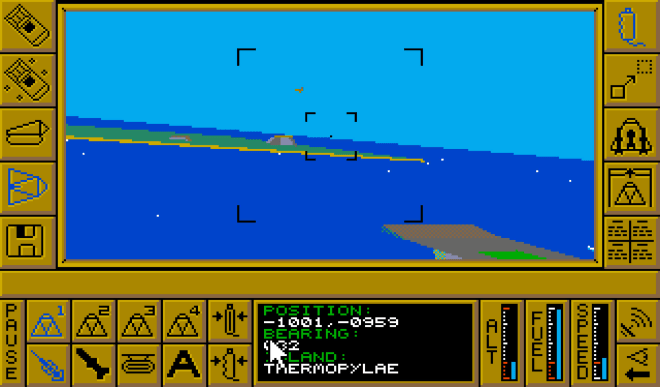

Comme tendait à le trahir le fait que Carrier Command s’affiche en seize couleurs sur Amiga, il apparait évident que le jeu a été développé en parallèle sur la machine de Commodore et sur Atari ST. Au moins, cela aura le mérite d’écourter le suspense : cette itération est à 99,9% identique à celle qu’on pouvait trouver sur Amiga, la seule véritable nuance étant à aller chercher du côté des (rares) bruitages, légèrement moins convaincants dans cette version. Le jeu tourne toujours aussi bien, la jouabilité n’a pas changé d’un micron, la fenêtre de jeu n’a pas été rabotée ; bref, c’est exactement ce qu’on venait chercher. Aucune raison de bouder cette version pour ceux qui préfèreraient découvrir le jeu sur Atari ST, donc.

NOTE FINALE : 13,5/20

Dans une version identique à 99,9% à celle publiée sur Amiga, Carrier Command sur Atari ST y présente exactement la même ambition et les mêmes faiblesses que sur la machine de Commodore. Si vous cherchez à découvrir le titre, voici une alternative qui ne devrait pas vous frustrer.

Les avis de l’époque :

« Carrier Command est, selon moi, LE meilleur jeu actuellement disponible sur ST en ce qui concerne la simulation et la stratégie. De plus, il a l’avantage d’être superbe, et d’un réalisme époustouflant. Avez-vous vu la vitesse à laquelle on passe au dessus du porte-avions quand on dirige soi-même l’avion qui vient d’être lancé ? C’est facile, le décollage ressemble à des images de synthèse tellement c’est beau ! »

Génération 4 n°4, juillet 1988, 96%

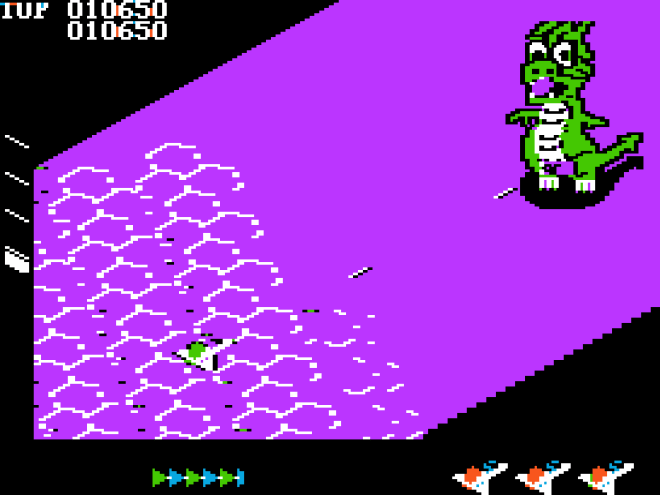

Version Amstrad CPC

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : Rainbird Software |

| Date de sortie : 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 664 – RAM : 64ko |

Au moment de lancer Carrier Command sur Amstrad CPC, il existe déjà davantage de raisons d’être inquiet que pour ses itérations 16 bits. À ce titre, Realtime Games aura plutôt bien limité la casse, mais inutile de se mentir : si ses versions les plus poussées ont déjà pris un petit coup de vieux, que dire alors de ce portage où trois couleurs se battent en duel, avec un moteur qui doit péniblement tourner à cinq images par seconde ? Tout a été fait au maximum pour soulager le processeur de la machine : il y a moins d’îles, le monde est plus petit, il n’y a plus que trois véhicules de chaque catégorie dans le hangar, l’interface a été revue et légèrement simplifiée… Mais dans l’ensemble, c’est nettement moins beau, c’est nettement moins jouable, et il est tout simplement difficile de trouver une raison objective de préférer cette version à celles, infiniment supérieures, disponibles sur ordinateurs 16 bits – d’autant qu’on sent bien qu’on a affaire une nouvelle fois à un de ces portages transposés directement depuis le ZX Spectrum. À réserver aux vrais mordus de la machine.

NOTE FINALE : 09/20

Imaginer un jeu comme Carrier Command sur Amiga ou sur Atari ST était déjà ambitieux, alors sur CPC… À ce titre, Realtime Games Software ne s’est pas moqué du monde, et aura sur proposer les coupes nécessaires, mais cela n’empêche pas cette version de rester un portage « ZX Spectrum » transposé, poussif et pas franchement agréable à regarder ou à pratiquer. Sans doute pas la meilleure version pour découvrir le logiciel aujourd’hui.

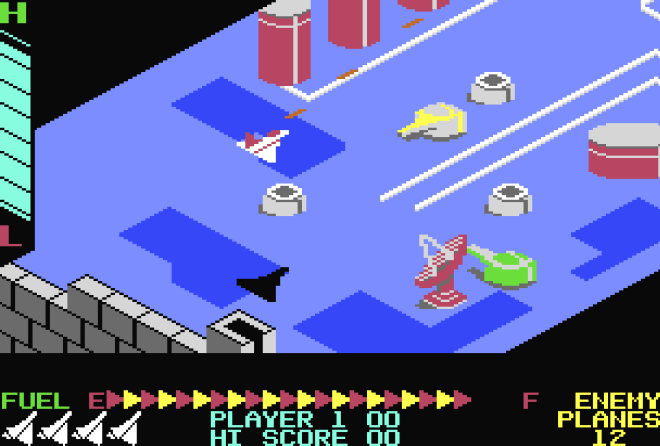

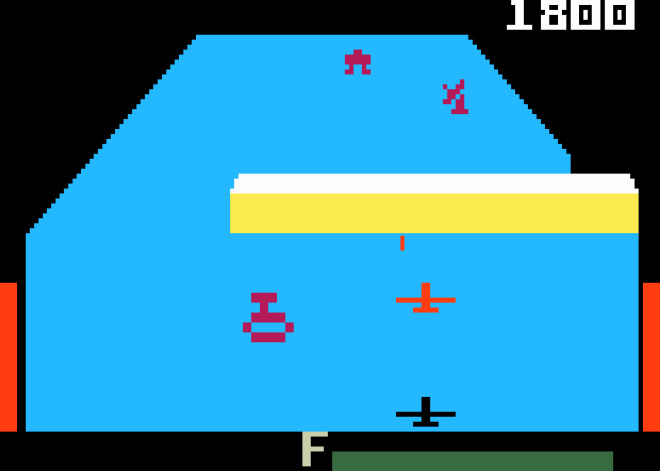

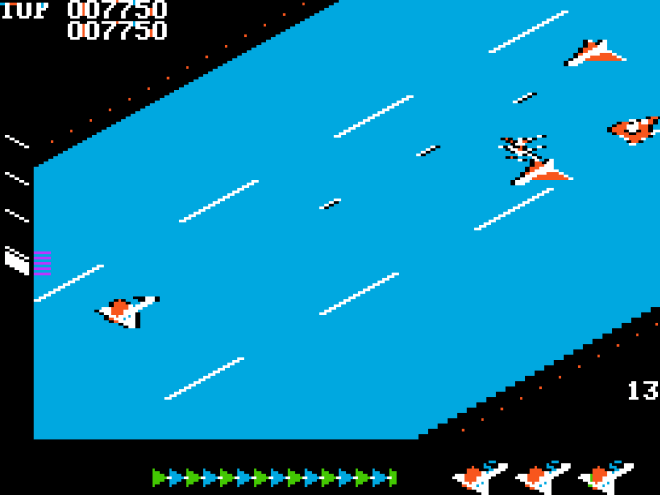

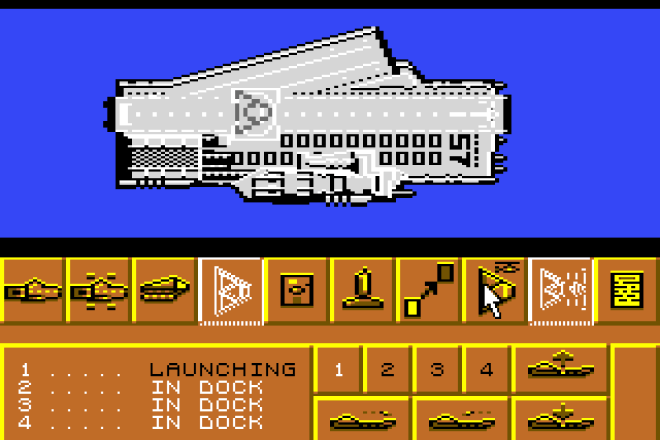

Version Commodore 64

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : Rainbird Software |

| Date de sortie : 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

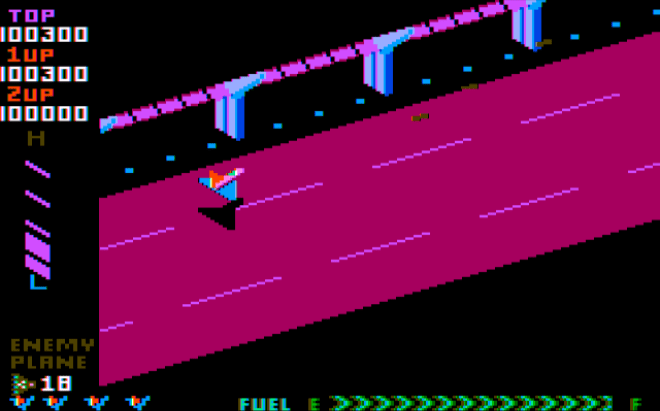

Le Commodore 64 était une machine étonnante capable de bien des miracles, mais on ne va pas se mentir : pour ce qui est de la 3D, ce n’est sans doute pas la première qu’on irait chercher. D’ailleurs, pour le coup, Realtime Games ne s’y sera même pas risqué : c’est l’équipe de Source the Software House qui aura hérité du bébé. On retrouve donc sensiblement le même principe que dans le jeu original… mais en 2D vue de dessus. Plus de 3D, ce qui a certes l’avantage d’être plus rapide, mais offre aussi et surtout la sensation extrêmement désagréable de jouer à un shoot-them-up très limité et pas franchement impressionnant noyé dans une interface d’une rare complexité. Autant le dire : tout ce qui faisait la magie de Carrier Command sur Amiga n’existe plus ici, et passé cinq longues minutes à essayer désespérément de refaire à peu près la même chose que sur les version 16 bits, on réalise que ce qui est présent n’est tout simplement amusant à pratiquement aucun niveau. Le jeu s’était d’ailleurs fait tailler en pièces par la critique au moment de sa sortie, et pour être honnête, je serais surpris qu’il trouve des milliers de fans de nos jours. Parfois, certains jeux n’étaient tout simplement pas fait pour le Commodore 64, et le mieux aurait encore été de s’abstenir de les faire.

NOTE FINALE : 06/20

Carrier Command n’avait sans doute pas grand chose à faire sur Commodore 64, et certainement pas dans cette version qui aura pris le parti d’en transposer la complexité dans une version à la réalisation douteuse et à la jouabilité inutilement complexe. Si vous voulez découvrir le jeu, ne commencez clairement pas par là.

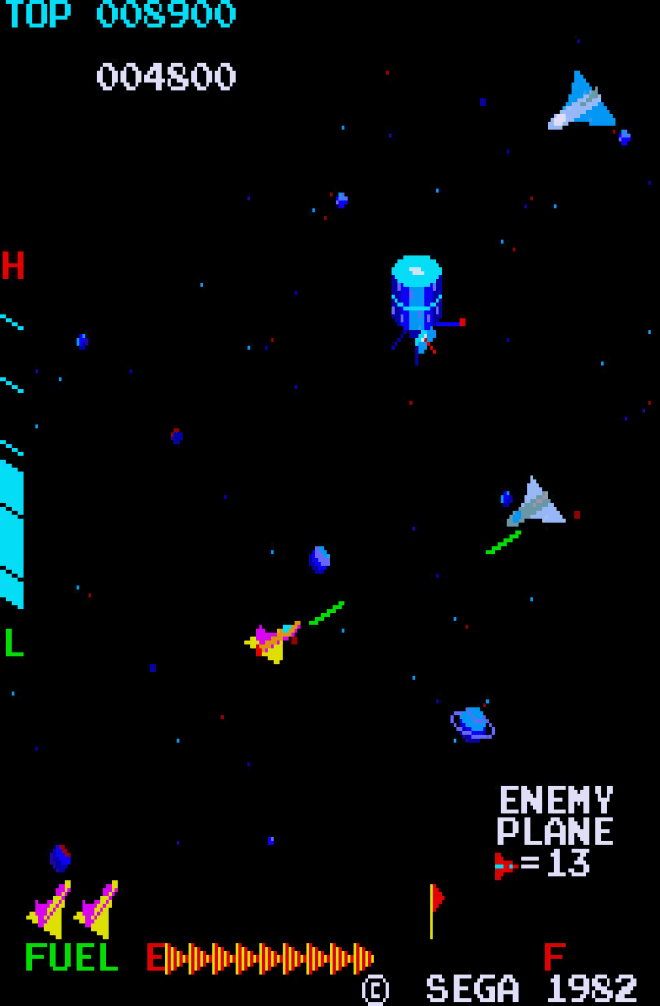

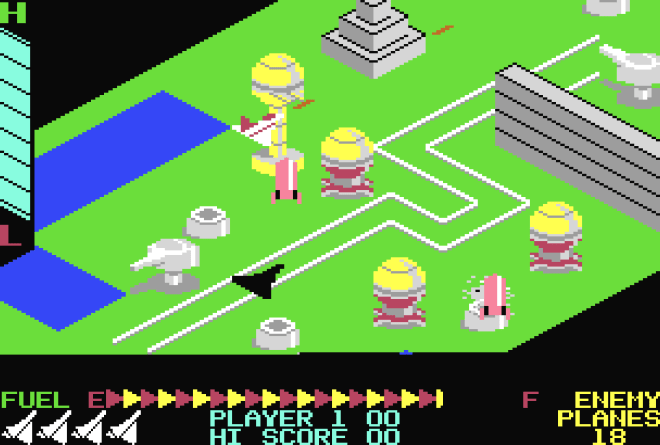

Version PC (DOS)

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : Rainbird Software |

| Date de sortie : Novembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, français |

| Supports : Disquette 5,25 et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.1 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Hercules, Tandy/PCjr, VGA Carte sonore supportée : Haut-parleur interne |

Autant les ordinateurs 8 bits ne semblaient pas exactement taillés sur mesure pour faire tourner un jeu en 3D, autant s’il était une génération de machines vis-à-vis de laquelle on avait nettement moins de raisons de s’en faire à ce sujet, c’étaient bien les nouveaux PC AT. La bonne nouvelle, c’est que la reconnaissance du mode VGA, si elle ne permet toujours pas de jouer en 256 couleurs, permet en revanche de jouer dans des teintes strictement identiques à celles affichées sur Amiga ou Atari ST plutôt que dans la palette plutôt criarde de l’EGA. Naturellement, la réalisation sonore est ici très pauvre (elle n’était pas pas ébouriffante sur les autres machines), mais en revanche, le jeu est d’une fluidité à toute épreuve, surtout sur les PC modernes, cela va de soi. Mais la meilleure surprise de toutes fait son apparition sur la carte du mode stratégie : l’apparition d’un bouton « time warp » qui vous permettra ENFIN d’accélérer le temps plutôt que d’aller vous préparer un café entre deux îles. Mine de rien, cela change énormément de choses, car une partie auparavant vouée à se jouer en dix heures peut désormais se résoudre dix fois plus vite, et les joueurs qui n’étaient pas emballés par le côté méditatif imposé du jeu pourront cette fois bénéficier d’un jeu de stratégie qui pourra se jouer à un rythme un peu plus cohérent. Bref, à tout prendre, si vous voulez découvrir le jeu dans les meilleurs conditions possibles, voici assurément un très bon point de départ.

NOTE FINALE : 14/20

On pouvait déjà être heureux de trouver sur PC, en 1989, une version de Carrier Command qui rivalise sans peine avec les itérations Amiga et Atari ST du jeu. Mais la touche qui change tout, c’est l’apparition de cette fonction permettant d’accélérer le temps, qui transforme radicalement une expérience jusqu’alors un peu trop extrême pour le commun des mortels. De quoi revisiter un jeu désormais plus accessible.

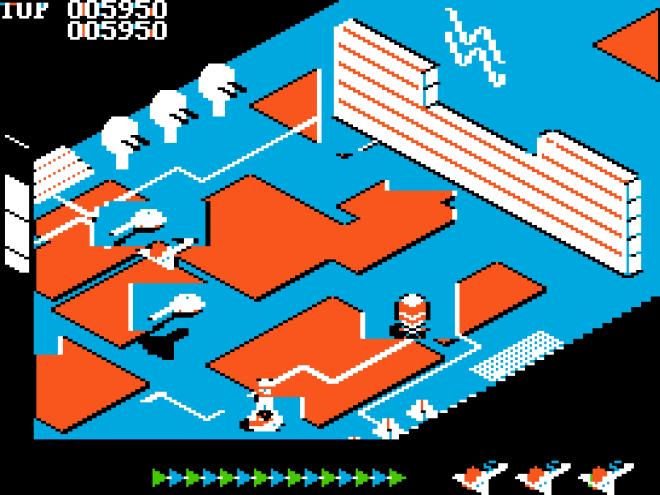

Version ZX Spectrum

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : Rainbird Software |

| Date de sortie : Avril 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joysticks Cursor, Kempston et Sinclair, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko* *Existe en version optimisée pour les modèles à 128ko |

Une vieille habitude : comme souvent, la version CPC de Carrier Command nous aura déjà raconté l’essentiel de ce qu’il a à savoir sur la version ZX Spectrum. Une nouvelle fois, parvenir à convertir un jeu aussi ambitieux sur la machine de Sinclair avec des coupes minimales représente assurément un exploit technique qui mérite d’être salué, mais d’un point de vue strictement ludique, s’essayer à cette version alors qu’il est au moins aussi facile de lancer n’importe laquelle des itérations 16 bits très supérieures n’a que peu d’intérêt, sinon aucun. Les joueurs de l’époque ont dû être emballés, mais ce n’est clairement pas pour s’essayer à ce jeu qu’on lancera un ZX Spectrum aujourd’hui.

NOTE FINALE : 09/20

Un bel effort, mais qui n’offrira aux joueurs du XXIe siècle que très peu de raisons de s’y essayer, voilà ce qui décrira le mieux cette itération ZX Spectrum de Carrier Command. À réserver aux mordus de la machine de Sinclair.

Version Macintosh

| Développeur : Realtime Games Software Ltd. |

| Éditeur : MicroProse Software, Inc. |

| Date de sortie : 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Macintosh Plus |

| Configuration minimale : OS : System 6.0.7 – RAM : 512ko |

En voyant Carrier Command débarquer sur Macintosh en 1990, on pouvait nourrir le secret espoir qu’il y arrive en couleurs. Raté : c’est bel et bien dans une version monochrome, en 512×342, qu’il faudra découvrir le jeu. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pour ainsi dire rien perdu et que le jeu tourne bien, mais en termes de lisibilité, c’est déjà nettement moins emballant. En revanche, on sera heureux de constater que le bouton « time warp » apparu sur PC, lui, est toujours de la partie. À vous donc de voir jusqu’à quel point l’aspect monochrome vous gêne, mais dans tous les cas, le mieux restera sans doute de privilégier la version PC.

NOTE FINALE : 13/20

Le seul véritable reproche à adresser à l’itération Macintosh de Carrier Command – en-dehors de ceux qu’on pouvait déjà adresser à toutes les autres versions – c’est son aspect désespérément monochrome qui risque de réserver le jeu à une catégorie particulière de mordus de la machine d’Apple. Mais à ce détail près, le jeu a toujours les mêmes qualités.