Développeurs : Ed Logg, Lyle V. Rains et Howard Delman

Éditeur : Atari, Inc.

Titres alternatifs : Cosmos (titre de travail), Asteroids (Asteróides) (édition Polyvox – Brésil), Meteorlar Geliyor (Turquie)

Testé sur : Arcade – Atari 8 bits – Atari 2600 – Atari 7800 – Game Boy

Disponible sur : Antstream, Dreamcast, DS, Game Boy Advance, PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Windows

Présent au sein des compilations :

- Microsoft Arcade (1993 – Macintosh, PC (Windows 3.x))

- Arcade Classic 1 : Asteroids / Missile Command (1995 – Game Boy)

- Arcade’s Greatest Hits : The Atari Collection 1 (1996 – PlayStation, Saturn, Super Nintendo)

- Atari Arcade Hits : Volume 1 (1999 – PC (Windows 9x))

- Atari Anniversary Edition (2001 – Dreamcast, PlayStation, PS Vita, Windows)

- Atari Anniversary Advance (2002 – Game Boy Advance)

- Atari : 80 Classic Games in One! (2003 – PlayStation 2, Windows, Xbox))

- Atari Retro (2004 – Palm OS, Symbian, Windows Mobile, Zodiac)

- Atari Legends Vol. 1 (2005 – J2ME)

- Atari Masterpieces Vol. I (2005 – N-Gage)

- Pong & Asteroids & Yars’ Revenge (2005 – Game Boy Advance)

- Atari Legends Vol. 3 (2006 – J2ME)

- Atari Anthology (PlayStation 2, Xbox)

- Atari Vault (2016 – Atari VCS, Linux, MacOS, Windows)

- Atari Flashback Classics (2018 – Switch)

- Atari Vault : 50 Game Add On Pack (2019 – Atari VCS, Linux, MacOS, Windows)

- Atari Collection 1 (2020 – Evercade)

- Atari Collection 2 (2020 – Evercade)

- Atari Arcade 1 (2021 – Evercade)

- Atari 50 : The Anniversary Celebration (2022 – Atari VCS, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Windows, Xbox One, Xbox Series)

Également testé : Asteroids Deluxe

La série Asteroids (jusqu’à 2000) :

- Asteroids (1979)

- Asteroids Deluxe (1981)

- Space Duel (1982)

- Blasteroids (1987)

- Asteroids (Syrox Developments) (1998)

- Asteroids Hyper 64 (1999)

Version Arcade

| Date de sortie : Novembre 1979 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleurs : Cinq boutons |

| Version testée : Version internationale, révision 4 |

| Hardware : Processeur : MOS Technology M6502 (1,512 Mhz) Son : Circuits discrets Vidéo : Vectoriel |

L’espace intersidéral n’est pas uniquement l’ultime frontière de l’expansion humaine ni le territoire des rêves les plus anciens, des spéculations les plus folles et des découvertes à venir les plus importantes.

Il aura également souvent représenté un décor de choix pour une bonne partie des premiers jeux vidéo, à la fois en tant que terrain d’accueil pour les scénarios de science-fiction, prétextes à tous les possibles (notamment aux attaques d’extra-terrestres, ennemis encore plus consensuels que les communistes ou les terroristes), et aussi grâce au fait qu’il soit assez largement, eh bien, vide, ce qui était sans nul doute ce qu’on pouvait le mieux représenter avec la technique de l’époque et ses grands écrans noirs. L’espace, c’est spacieux, par définition, ça laisse beaucoup de place pour bouger, et ça ne demande jamais que quelques point blancs en guise d’étoiles pour être matérialisé graphiquement : le pied. Ceci dit, de Space Wars à Space Fighter, ça n’était jamais plus que cela : un décor de fond qui ne jouait aucun rôle particulier autre que d’être facile à figurer. Jusqu’à ce que débarque un certain Asteroids, qui décida d’adjoindre à l’espace une de ses caractéristiques compréhensibles par le profane : l’apesanteur, et par extension l’inertie. Isaac Newton aura peut-être matérialisé la loi de la gravitation, mais Ed Logg et Lyle Rains, eux, auront précisément introduit l’absence de celle-ci. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, d’un point de vue ludique, c’était une idée absolument brillante.

Comme pour beaucoup de titres fondateurs d’une époque pionnière – elle aussi –, Asteroids est avant tout un e évolution d’un concept antérieur, lui-même basé sur un concept antérieur, lui même basé sur… vous avez compris l’idée. En l’occurrence, le point de départ pourrait être situé à Space Wars, qui proposait à deux joueurs de s’affronter dans l’espace – le jeu devait initialement en être un simple clone, avec des astéroïdes, certes, mais purement en guise de décor. Puis le projet sera devenu Planet Grab, un titre qui aurait proposé aux joueurs de capturer des planètes en les touchant avec son astronef – et, éventuellement, de les détruire. Il aura fallu attendre deux ans pour que ce matérialise Asteroids avec son concept simple mais génial : détruire des… astéroïdes (j’espère qu’à ce stade, vous aviez deviné) mais le faire dans un espace « crédible » ou chaque poussée entraîne un élan définitif jusqu’à ce que celui-ci soit compensé par une poussée en sens inverse. Et ça, mine de rien, c’est très, très différent de bouger une raquette déguisée en vaisseau comme dans le premier Space Invaders venu. Et ça change tout.

Tout est là : l’objectif, comme pour tous les jeux de cette période, est le score. Pour gagner des points, il faudra donc prendre les commandes d’un triangle figurant un vaisseau spatial pour aller tirer sur des amas de roches dérivant dans l’espace, lesquels se diviseront alors en morceaux plus petits, lesquels se diviseront à leur tour en morceaux plus petits (Pang n’aura décidément rien inventé !) jusqu’à leur destruction.

Évidemment, la dimension stratégique est introduite par le fait que détruire anarchiquement les astéroïdes du titre engendra rapidement un chaos de rochers flottant dans tous les sens, et que le moindre contact avec votre astronef lui sera bien entendu fatal. Il faudra donc faire preuve d’un minimum de méthode, quitte à développer le réflexe, en cas de collision imminente, d’utiliser l’hyperespace – un mécanisme faisant réapparaître votre vaisseau aléatoirement à un autre endroit de l’écran. Des soucoupes volantes, petites ou grandes, feront parfois leur apparition (un autre grand classique de l’époque) et celles-ci sont armées : mieux vaudra donc s’en débarrasser le plus vite possible avant qu’elles ne se débarrassent de vous. Voilà, tout est dit, le reste n’est qu’une question de jouabilité, d’équilibrage – et d’adresse.

À ce titre, l’autre idée géniale d’Asteroids est celle à laquelle on pense moins : le fait que les bords de l’écran soient « connectés », et que par conséquent disparaître par la droite vous fasse réapparaître par la gauche et inversement – cela marche aussi pour le haut et le bas, naturellement. Quel meilleur moyen de figurer un espace illimité sur un écran fixe sans utiliser un mécanisme comme le défilement (lequel ne serait introduit par Defender qu’un an et demi plus tard) ?

L’orientation sera souvent une clef de la jouabilité, surtout si le joueur use et abuse de l’hyperespace – et on notera qu’il était encore loin d’être évident de manipuler le vaisseau comme si on le pilotait en vue subjective, ce qui devait être particulièrement déstabilisant à l’époque. Évidemment, avec plus de quarante ans de recul, l’action devient fatalement répétitive faute de renouvellement – il n’y a jamais que trois types d’ennemis, un seul décor, et des vagues successives qui reviennent à l’infini. Mais pour peu qu’on adhère à la philosophie de l’arcade (c’est à dire amasser le plus de points possible dans une partie qui dépassera difficilement les trois minutes), le concept a étonnamment bien vieilli, et il n’est pas très surprenant qu’il ait souvent été pillé mais rarement dépassé : à part le multijoueur (qui sera introduit par certains portages, comme on va le voir), tout était déjà là d’entrée.

L’histoire retiendra en tous cas qu’Asteroids aura constitué le plus grand succès d’arcade de l’histoire d’Atari, avec plus de 56.000 bornes produites. Dès le développement, Ed Logg et Lyle Rains devaient souvent chasser les autres membres du laboratoire qu’ils retrouvaient régulièrement en train de jouer à leur prototype lorsqu’ils arrivaient au bureau le matin ou lorsqu’ils revenaient de leur pause déjeuner.

La plupart des joueurs de l’époque vivaient l’expérience comme un véritable rush d’adrénaline, le danger venant de partout à la fois et l’action demandant de rester concentré sur tout ce qui se passait à l’écran en permanence. De nos jours, on y verra plutôt une affaire d’anticipation et d’adaptation dont on risque de faire le tour en une poignée de minutes, mais à laquelle on reviendra avec un certain plaisir – en regrettant juste que l’interface fasse usage de pas moins de cinq boutons là où on aurait été bien plus à l’aise avec un stick, mais hé, c’est aussi ça la magie de cette période où tout restait à définir. Si vous n’avez jamais joué à Asteroids, faites l’expérience au moins une fois. À un certain niveau, il était là, le premier voyage intersidéral de l’histoire de l’humanité.

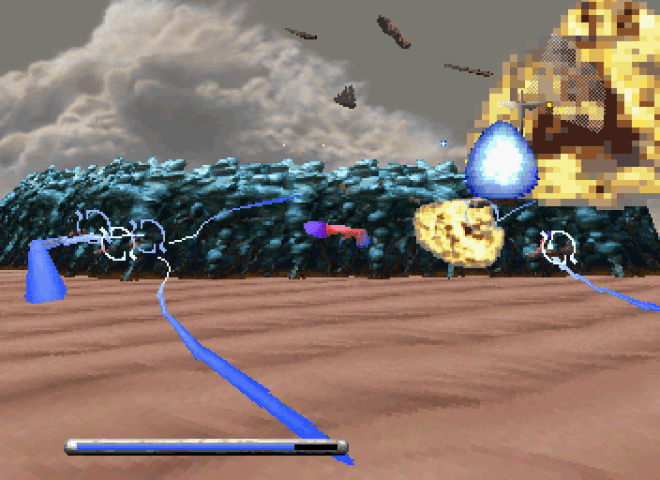

Vidéo – Une partie lambda :

NOTE FINALE : 11/20 Comme tous les titres fondateurs imaginés à une époque où le son et la couleur étaient encore des luxes quasi-inaccessibles dans l'univers vidéoludique, Asteroids a pour lui la force d'un concept génial reposant sur l'inertie, et la faiblesse paradoxale d'une jouabilité accessible conçue pour être comprise en une fraction de seconde : celle d'avoir tout vu dès les première secondes de la première partie. Le concept consistant, comme son nom l'indique, à détruire des astéroïdes dans l'espace, ne se renouvèle bien évidemment jamais, mais il inclut déjà ces petits détails qui font la différence, comme la prime aux stratégies les plus risquées ou l'ajout bien vu d'une bouton d'hyperespace – qui sera d'ailleurs repris tel quel dans un autre classique du genre : Defender. Inutile de dire que seuls les nostalgiques les plus persévérants accepteront aujourd'hui d'y consacrer plus d'une poignée de minutes, mais dès l'instant où l'on accepte de faire une partie sur le pouce pour tenter de battre son meilleur score, la formule n'a fondamentalement pas pris une ride. Simple, mais efficace.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Aucune forme de renouvellement dans l'action ni dans la réalisation – Une jouabilité à cinq boutons qui aurait mieux fonctionné avec un joystick – Des tirs minuscules difficiles à apercevoir, ce qui est particulièrement gênant dans le cas des soucoupes volantes adverses

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Asteroids sur une borne d’arcade :

Version Atari 8 bits

| Développeur : Atari, Inc. |

| Éditeur : Atari, Inc. |

| Date de sortie : 1981 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version cartouche testée sur Atari 800 XL |

| Configuration minimale : Systèmes : Atari 400/800/XL/XE – RAM : 8ko |

Au moment de porter Asteroids sur ses systèmes domestiques, on se doute qu’Atari allait devoir procéder à quelques simplifications – les graphismes vectoriels n’étant pas les plus simples à rendre sur des machines dont le hardware n’était pas exactement prévu pour. Conséquence immédiate pour cette itération Atari 8 bits (et pour la grande majorité de celles à suivre) : les vecteurs ont laissé la place à des sprites. Alors certes, les graphismes sont nettement moins fins, l’animation est moins fluide, l’action est un peu moins précise… mais en contrepartie, on récupère quelques couleurs qui permettent de distinguer immédiatement la position de son vaisseau à l’écran, la jouabilité au joystick est infiniment plus naturelle que celle utilisant cinq boutons, on peut choisir entre différents modes de jeu et différents mode de défense (on peut par exemple remplace l’hyperespace par le bouclier introduit dans Asteroids Deluxe), et pour ne rien gâcher, il est même possible de jouer à quatre simultanément, en coopératif comme en compétitif ! Autant dire que ces multiples ajouts font un bien fou en termes de durée de vie : Asteroids à plusieurs, c’est déjà nettement plus amusant, et sachant que la réalisation n’est de toute façon pas l’argument de vente qui fera mouche aujourd’hui, on réalise qu’on a déjà matière à passer nettement plus de temps sur cette cartouche que sur la borne d’arcade. Certes, les adeptes du scoring en solo resteront sur la version originale, mais pour ceux qui veulent juste s’amuser, il y a clairement un titre à découvrir ici.

NOTE FINALE : 12,5/20

Asteroids ne se sera pas moqué du monde en débarquant sur les machines de salon. La réalisation a beau être extraordinairement basique, l’ajout d’une sélection de modes de jeu, d’options de configuration et surtout d’un mode multijoueur font une énorme différence ! Le tout n’a peut-être pas la précision de la borne, mais pour s’éclater à plusieurs, c’est assurément une version à tester.

Version Atari 2600

| Développeur : Brad Stewart |

| Éditeur : Atari, Inc. |

| Date de sortie : 1981 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version PAL |

| Spécificités techniques : Cartouche de 64kb |

Sur l’antique console de salon qu’est l’Atari 2600, le jeu n’aura pas débarqué à l’identique de ce qu’il était sur Atari 800 (l’ordinateur avait, il est vrai, un hardware plus puissant équivalent à celui d’une Atari 5200… laquelle n’aura d’ailleurs jamais reçu sa version du jeu). Du côté des bonnes nouvelles, le jeu est encore plus coloré qu’il ne l’était sur ordinateur : on est loin du monochrome des graphismes vectoriels. En revanche, il faudra tirer un trait sur le multijoueur en simultané, et les options de configuration demanderont un passage par le manuel pour avoir une chance de comprendre de quoi il est question. Une nouvelle fois, difficile de dire que la réalisation soit immensément moins efficace que celle de la borne d’arcade, mais les joueurs solo lui préfèreront sans doute l’expérience originale tandis que les autres se dirigeront vers le mode multijoueur de sa comparse. Bref, une conversion très honnête, mais probablement pas celle vers laquelle se diriger aujourd’hui.

NOTE FINALE : 10,5/20

Équivalent plus coloré et moins fin de la version arcade, cette version Atari 2600 d’Asteroids perd également une partie des nombreux ajouts observés sur l’édition Atari 800. En résulte un jeu qui se défend bien et avec lequel on peut toujours prendre plaisir, mais autant aller voir directement du côté de l’expérience originale ou des variations multijoueurs.

Version Atari 7800

| Développeur : General Computer Corporation |

| Éditeur : Atari Corporation |

| Date de sortie : 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version américaine |

| Spécificités techniques : Cartouche de 128kb (version 1991) – Cartouche d’1Mb (version 1995) |

Signe de son succès en arcade, Asteroids aura fait partie de la « prestigieuse » gamme de lancement de onze titres promue sous le nom de « Fabulous Eleven » par Atari, intégralement composée d’adaptations de l’arcade et censée donner envie d’acheter l’Atari 7800 (ce qui aurait certainement fonctionné si la console avait été disponible, oh, disons trois ans plus tôt). Si on sait que l’argument de vente ne portait plus trop auprès d’un public qui avait largement eu le temps de passer à autre chose en 1987, il faut reconnaître que cette version fait assez bien le travail : c’est fin, c’est coloré, c’est fluide, les astéroïdes ressemblent enfin à des astéroïdes plutôt qu’à de gros pâtés, et surtout on récupère tous les modes de jeu de la version Atari 8 bits, multijoueur compris (mais uniquement à deux, désormais). Une nouvelle fois, ces ajouts font beaucoup de bien, et si les puristes ne changeront probablement pas d’avis en ce qui concerne le mode solo, on appréciera de pouvoir s’écharper et/ou s’entraider avec un ami. Sans doute pas de quoi y engloutir des semaines, mais quitte à posséder une Atari 7800, il serait dommage de faire l’impasse sur cette adaptation.

NOTE FINALE : 12,5/20

Pour résumer, on pourrait dire que cette version Atari 7800 d’Asteroids, c’est l’itération Atari 800 avec de meilleurs graphismes et un multijoueur se limitant désormais à deux participants au lieu de quatre. C’est une nouvelle fois le principal intérêt d’une version qui n’a objectivement pas trop mal vieilli, surtout comparé au reste de la ludothèque de la machine.

Version Game Boy

| Développeur : The Code Monkeys, ltd. |

| Éditeur : Accolade, Inc. (version 1991) – Nintendo Co., Ltd. (version 1995) |

| Date de sortie : Version 1991 : 11 décembre 1991 (Amérique du Nord) – 24 juillet 1992 (Europe) Version 1995 : 15 juin 1995 (Amérique du Nord) – 1995 (Europe) |

| Nombre de joueurs : Version 1991 : 1 à 2 (avec deux consoles reliées par un câble Game Link) Version 1995 : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 256kb |

Asteroids aura eu le droit à pas moins de deux parutions séparées sur Game Boy : la première en 1991, vendu seul (ce qui était quand même un peu pingre pour un titre qui allait déjà sur ses treize ans), et la deuxième en 1995, cette fois avec Missile Command en bonus, mais les deux versions sont autrement identiques… au détail près que la version de 1995 perd son mode multijoueur au profit d’un mode « classic » qui remplace les astéroïdes dessinés par des modèles tentant vainement de se faire passer pour du vectoriel ! Un choix d’autant plus décevant que la conversion est de toute façon loin d’être éblouissante : non seulement on se sent immédiatement à l’étroit sur l’écran de la petite console, mais en plus le tout n’est même pas spécialement fluide, et en solo les options se limitent au choix de la difficulté parmi trois modes – vraiment le minimum vital ! Bref, si on pouvait encore imaginer un vague intérêt à avoir une version du jeu à transporter dans sa poche en 1991, le fait qu’on puisse désormais émuler directement la borne ou virtuellement n’importe laquelle des versions de salon sur un simple téléphone portable rend cette itération caduque.

NOTE FINALE : 10/20 (version 1991) – 09/20 (version 1995)

Bilan pas très emballant pour pas moins de deux portages excessivement paresseux d’Asteroids sur Game Boy. Si la version de 1991 peut encore être sauvée par son mode multijoueur (où on se sent malgré tout très à l’étroit), celle de la compilation de 1995 intégrant Missile Command n’offre pas grand intérêt.

Asteroids dans Microsoft Arcade

| Développeur : Microsoft Corporation |

| Éditeur : Microsoft Corporation |

| Date de sortie : 1993 (version PC) – 1994 (version Macintosh) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Disquettes 5,25″* et 3,5″ *Version PC uniquement |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Testé sur : Macintosh, PC |

| Configuration minimale : Version PC : Processeur : Intel i386 SX – OS : Windows 3.1 – RAM : 2Mo Mode graphique supporté : VGA Version Macintosh : Processeur : Motorola 68020 – OS : System 7.0 – RAM : 3Mo |

À ce stade, et vu l’âge plus que vénérable que commençait à atteindre Asteroids en 1993, je ne pense pas trahir un gros secret en indiquant qu’il faudra désormais s’attendre à croiser le jeu exclusivement dans des compilations estampillées Atari – ou dans des adaptations intégrant suffisamment de nouveautés pour justifier le prix de la cartouche. Microsoft Arcade ressemble surtout à une compilation destinée à montrer que Windows 3.1 pouvait accueillir des titres dédiés, même si ceux-ci n’étaient plus de la première fraicheur (mais bon, après tout, Asteroids n’avait pas eu le droit à une version DOS). Le résultat n’est pas encore transcendant : même si le jeu tourne en 640×480, la fenêtre de jeu ne s’étend pas au-delà de cette dimension (ce qui signifie que vous en serez quitte pour jouer avec une énorme bordure si votre bureau est dans une résolution supérieure), et on remarquera qu’il n’est même pas possible de faire usage d’un joystick ! Le tout n’est pas aussi précis que la borne (vos tirs ont des angles morts, il n’est pas réellement possible de tirer à 360°), et il n’est plus question de multijoueur autrement qu’n jouant à tour de rôle. En revanche, reconnaissons au moins au titre un panneau de configuration très complet vous laissant carrément décider de la vitesse de votre vaisseau ou de celle des astéroïdes. Cela reste objectivement assez peu, mais bon, au moins cette version aura-t-elle eu le mérite d’exister. La version Macintosh, pour sa part, et exactement identique, au pixel près, et offre exactement les mêmes options.

NOTE FINALE : 10,5/20

Version fonctionnelle pour Asteroids sur Windows 3.1/Macintosh, qui correspond assez bien au genre de jeu qu’on peut ouvrir dans une fenêtre pour évacuer la pression cinq minutes au bureau. L’essentiel de la borne est parfaitement conservé, mais on regrettera que le titre ne s’embarrasse même pas à reconnaître un joystick et qu’il n’ait rien de neuf à proposer.

Asteroids dans Arcade’s Greatest Hits : The Atari Collection 1

| Développeur : Digital Eclipse Software, Inc. |

| Éditeur : Midway Home Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : PlayStation : 20 décembre 1996 (Amérique du Nord) – Décembre 1997 (Europe) Saturn : 11 juin 1997 (Amérique du Nord) – Mars 1998 (Europe) Super Nintendo : Août 1997 (Amérique du Nord) – 26 février 1998 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français (messages en jeu) |

| Supports : PlayStation/Saturn : CD-ROM Super Nintendo : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Testé sur : PlayStation, Saturn, Super Nintendo |

| Spécificités techniques : – |

Les vieux succès de l’arcade auront connu une forme de retour en grâce dans la deuxième moitié des années 90 – où des licences comme Frogger, Battlezone ou même Asteroids auront vu apparaître de nouveaux épisodes – et Midway y aura visiblement vu l’occasion de se faire un peu d’argent à moindre frais. Cette compilation de jeux Atari respire la paresse : les options y sont pratiquement inexistantes, on peut choisir le nombre de vies, et basta ! Et évidemment, le cœur de cible étant les nostalgiques, pas question ici d’ajouter des options graphiques pour embellir le tout ou un mode de jeu original – sans même oser mentionner la possibilité d’inclure les modes multijoueurs présents dans les premières adaptations ; ce sera la borne originale en moins fin, point barre. Les seules nuances d’une version à l’autre sont à chercher du côté d’une section présentant l’histoire du jeu dans les versions CD, d’un choix de la langue des messages dans ces dernières, ainsi que la résolution native (318×256 sur PlayStation, 352×512 sur Saturn, 256×224 sur Super Nintendo). Autant dire le minimum vital, de quoi contenter l’amateur éclairé, mais à une époque où on peut directement lancer la borne à partir d’à peu près n’importe quoi…

NOTE FINALE : 11/20

Aucune fioriture, très peu de bonus : Asteroids se livre dans cette compilation dans le plus simple appareil, sans l’ombre d’une option ou d’un mode de jeu supplémentaire. le bon côté, c’est que ça marche toujours, mais cette compilation aurait sans doute présenté un peu plus d’intérêt en acceptant de proposer un minimum de contenu additionnel.

Asteroids Deluxe

Développeur : Atari, Inc.

Éditeur : Atari, Inc.

Testé sur : Arcade – BBC Micro – Atari ST – Lynx – PC (Windows 9x)

Disponible sur : Antstream, Atari 7800, DS, PlayStation 2, PSP, Windows, Xbox, Xbox 360

Présent au sein des compilations :

- Super Asteroids / Missile Command (1995 – Antstream, Lynx)

- Atari Arcade Hits 2 (2000 – PC (Windows 9x))

- Atari Anniversary Edition (2001 – Dreamcast, PlayStation, PS Vita, Windows)

- Atari : 80 Classic Games in One! (2003 – PlayStation 2, Windows, Xbox)

- Atari Masterpieces Vol. II (2006 – N-Gage)

- Atari Classics Evolved (2007 – PSP)

- Atari Vault (2016 – Atari VCS, Linux, MacOS, Windows)

- Atari 50 : The Anniversary Celebration (2022 – Atari VCS, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Windows, Xbox One, Xbox Series)

Suite au succès d’Asteroids, l’idée de développer une version améliorée (qui tournerait sur le même hardware que l’édition de base) aura rapidement fait son chemin – un cheminement assez classique pour les bornes d’arcade de la période, demandez à Zaxxon ou à Space Invaders si vous ne me croyez pas. Bien que reposant fondamentalement sur le même principe, et utilisant le même moteur, le titre introduit son lot de nouveautés principalement pensé pour rendre la borne encore plus ardue que le titre d’origine – à tel point que, face à la grogne des joueurs, des révisions auront rapidement suivi pour diminuer la difficulté d’un cran. Les nouveautés sont listées sur le flyer en ouverture du test, mais pour citer les plus importantes, mentionnons le remplacement de l’hyperespace par un bouclier qui dure dix à douze secondes par crédit et ne peut pas être rechargé, des soucoupes volantes plus agressives qui viseront désormais spécifiquement les astéroïdes (trois tirs sur quatre) puis le joueur (le quatrième tir ; s’il n’y a plus assez d’astéroïdes, les tirs surnuméraires viseront le joueur), et des vaisseaux poétiquement nommés « Death Star » (référence !) qui se diviseront en trois vaisseaux plus petits et plus rapides à l’impact, lesquels se diviseront à leur tour en deux avant de prendre en chasse le joueur. On notera également qu’il y a désormais un tir automatique et que votre vaisseau accélère plus vite. Autant de choses qui obligent à réviser un peu les stratégies initiales (la mobilité permanente est dorénavant une quasi-obligation) sans pour autant métamorphose l’expérience, soit exactement l’objectif recherché.

Version Arcade

| Date de sortie : Mars 1981 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Borne, cabaret, table coktail |

| Contrôleurs : Cinq boutons |

| Version testée : Version internationale, révision 3 |

| Hardware : Processeurs : MOS Technology 6502 1,512MHz ; Atari C012294 POKEY 1,512MHz Son : Haut-parleur ; Circuits discrets ; Atari C012294 POKEY 1,512MHz ; 1 canal Vidéo : Vectoriel |

L’essentiel ayant déjà été dit, concentrons-nous à présent sur cette version arcade d’Asteroids Deluxe – laquelle bénéficie, au passage, d’un filtre de couleur pour doter les vecteurs d’un bel éclat bleuté. Comme on l’a vu, cette version, même après révision, est encore plus difficile que l’originale : les néophytes devront désormais serrer les dents rien que pour espérer attaindre les vagues trois ou quatre. Les nouveaux vaisseaux introduisent certes des approches un peu différentes – le meilleur moyen de se débarrasser des fameux « Death Star » étant de foncer dans une direction avant de retourner son vaisseau et de faire feu sur les astronefs à votre poursuite – mais on ne peut pas vraiment dire que cela suffise à apporter le renouvellement qui manquait à la borne originale. La difficulté étant particulièrement frustrante, on peut certes s’amuser le temps de quelques parties courtes, mais cette version est avant tout à réserver aux mordus su scoring à la recherche d’un défi à leur mesure. Un poil plus varié, mais pas beaucoup plus amusant.

NOTE FINALE : 11,5/20

Quelques nouveaux mécanismes ne suffisent pas toujours à métamorphoser une expérience, et même si cet Asteroids Deluxe introduit une poignée d’idées intéressantes, la difficulté redoutable de l’expérience risque de la réserver à des amateurs acharnés de scoring sachant pertinemment ce qu’ils sont venus chercher. Si vous jouez pour le fun, essayez plutôt les versions du jeu de base permettant de jouer à plusieurs.

Version BBC Micro

| Développeur : Paul Skirrow |

| Éditeur : Atarisoft |

| Date de sortie : 1984 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur BBC Model B |

| Configuration minimale : – |

Galop d’essai pour Asteroids Deluxe avec cette version BBC Micro dont je ne suis pas certain à 100% qu’elle ait été commercialisée à l’époque (les informations sont parfois difficiles à trouver). Quoi qu’il en soit, comparé à la borne, on hérite de quelques petits bonus bienvenus : pas de mode multijoueur en simultané, hélas, mais des options de configurations assez complète vous laissant notamment le choix du pouvoir accessible en poussant le joystick vers le bas (bouclier, hyperespace, retournement ou même changement de couleur !), celui de la difficulté entre deux modes, ou même les couleurs des astéroïdes, de votre vaisseau, du fond et des explosions. Le jeu est lisible et tourne très bien, et même si on regrette qu’il n’intègre pas certaines des nouveautés présentes dans le portage du jeu de base sur Atari 8 bits, par exemple, il demeure une alternative plus que crédible – et sensiblement moins frustrante – à la borne d’arcade. Une bonne version.

NOTE FINALE : 11,5/20

Version sérieuse pour Asteroids Deluxe sur BBC Micro, avec des options de configuration assez bien vues et une jouabilité comme une réalisation n’ayant pas à rougir face à la borne d’arcade, loin de là. Avec de véritables options multijoueurs, on aurait même pu tenir une forme de version ultime.

Version Atari ST

| Développeur : Paradox Software |

| Éditeur : Atari Corps (UK) Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Écran couleur requis |

il aura fallu attendre 1988 pour voir apparaître un portage officiel d’Asteroids Deluxe sur Atari ST. Le terme « officiel » est important, car la machine d’Atari avait largement eu le temps de crouler sous les clones, ce qui explique sans doute mieux pourquoi ce portage réalisé par Paradox Software aura été accueilli aussi fraîchement à l’époque – et pourquoi ça ne s’est pas arrangé depuis. Non seulement il n’y a pour ainsi dire rien de neuf comparé à la version arcade (pas de multijoueur, pas de mode de jeu, pas de choix du pouvoir du vaisseau), mais en plus la réalisation est à peine fonctionnelle, avec un grand fond noir devant lequel se baladent des astéroïdes sphériques mal dessinés. Pour ne rien arranger, le framerate poussif évoque celui de la version Game Boy, et les angles morts dans les tirs rappellent ceux de la version PC. La totale ! Alors certes, le jeu n’est pas pour autant devenu mauvais, mais on comprend que les joueurs de l’époque aient nourri des aspirations un peu plus élevées vis-à-vis de leur ordinateur 16 bits. En l’état, ça ne vaut même pas la version BBC Micro. À oublier.

NOTE FINALE : 10,5/20

Difficile d’imaginer une conversion plus paresseuse d’Asteroids Deluxe sur Atari ST : le titre n’a même pas l’idée d’inclure les quelques options de configuration de la version BBC Micro, et l’action n’est même pas spécialement fluide. L’expérience souffre légèrement de quelques ratés évitables (les angles morts dans le tir), et la réalisation n’étant pas renversante, elle non plus, le mieux est sans doute de retourner jouer sur la borne.

Version Lynx

Super Asteroids / Missile Command

| Développeur : Atari Corporation |

| Éditeur : Atari Corporation |

| Date de sortie : 1995 (Amérique du Nord, Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |

Encore une sortie extrêmement tardive pour une console portable en fin de vie. on remarquera d’ailleurs qu’il s’agit ici d’un Super Asteroids et non d’un Asteroids Deluxe, signe de l’arrivée de quelques modifications évoquant celles qu’allait connaître la version Game Boy Color quelques années plus tard. Concrètement, le jeu hérite du bouclier de la borne (lequel s’active dorénavant automatiquement en cas de contact, il fait donc plus office de jauge de santé que de mécanisme à proprement parler) et introduit quelques power-up, dont certains augmentant votre puissance de feu ou d’autres détruisant tout à l’écran. La réalisation est un peu plus léchée que sur la borne, et l’action est plus fluide que sur Game Boy, en revanche la fenêtre de jeu est toujours aussi minuscule et les « Death Stars » ont totalement disparu. La difficulté du jeu est bien plus progressive, avec des vagues qui s’enchainent vite, mais l’absence du multijoueur comme de la moindre option de configuration limite une nouvelle fois l’intérêt du jeu sur le long terme. Dommage.

NOTE FINALE : 11,5/20

Quelques ajouts très anecdotique pour une itération qui se veut un peu plus accessible, un peu plus variée et un peu moins punitive en solo mais qui se révèle vraiment trop répétitive pour rester intéressante sur la durée.

Version PC (Windows 9x)

Atari Arcade Hits 2

| Développeur : Digital Eclipse Software, Inc. |

| Éditeur : Hasbro interactive, Inc. |

| Date de sortie : 1er avril 2000 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick, souris |

| Version testée : Version CD-ROM émulée sous PCem |

| Configuration minimale : Processeur : Intel Pentium – OS : Windows 95 – RAM : 16Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 4X (600ko/s) Configuration graphique minimale : DirectX : 3.0 – RAM vidéo : 2Mo – Résolutions supportées : 640×480, 800×600, 1024×768 |

À l’approche du nouveau millénaire, il semblait toujours de bon ton de proposer les éternelles compilation des vieux succès de l’arcade dans un rendu qui soit le plus fidèle possible à celui de la borne. Dans son domaine, cette itération Windows d’Asteroids Deluxe ne s’en tire pas trop mal, avec de nombreuses options de configuration, des commandes entièrement configurables, un rendu d’autant plus lisible qu’il gère les hautes résolutions jusqu’à 1024×768, et deux petits bonus inattendus. Le premier, purement esthétique, est l’inclusion d’un fond correspondant à celui qui était parfois utilisé sur les bornes de l’époque, pour habiller un peu ce grand vide noir : c’est effectivement un peu moins sinistre, et ça fait très bien le travail. Le deuxième, plus surprenant, est l’inclusion d’un mode « Trippy » dans lequel tous les éléments graphiques changent en permanence de couleur et où tous les sprites laissent une traînée qui rend hélas l’action particulièrement difficile à suivre. Sympathique, mais très gadget. Dans tous les cas, voilà au moins un portage qui colle parfaitement à la borne tout en s’efforçant d’apporter de quoi personnaliser l’expérience : un compromis comme on les aime.

NOTE FINALE : 12/20

Peu de fioritures pour cette version Windows d’Asteroids Deluxe, mais ce qui est présent est très bien intégré et permet de se faire une expérience de jeu sur mesure. Le mode de jeu additionnel n’apporte pas grand chose, mais on tient au moins une version qui ne laissera pas de regrets aux joueurs ayant abandonné la borne.