Développeur : U.S. Gold Ltd.

Éditeurs : U.S. Gold Ltd. – Strategic Simulations, Inc.

Titres alternatifs : Official Advanced Dungeons & Dragons Computer Product : Dragons of Flame – A DRAGONLANCE™ Action Game (titre complet), DragonLance : Dragons of Flame (écran-titre – Famicom, Japon)

Testé sur : Amiga – Atari ST – PC (DOS) – Amstrad CPC – Commodore 64 – ZX Spectrum – Famicom – FM Towns – PC-98

Disponible sur : Windows – au sein de la compilation Silver Box Classics

En vente sur : GOG.com (Windows) – Steam.com (Windows)

Les jeux tirés de la licence DragonLance de Donjons & Dragons (jusqu’à 2000) :

- Heroes of the Lance (1988)

- War of the Lance (1989)

- Dragons of Flame (1989)

- Champions of Krynn (1990)

- DragonLance : DragonStrike – Dragon Combat Simulator (1990)

- Death Knights of Krynn (1991)

- Shadow Sorcerer (1991)

- The Dark Queen of Krynn (1992)

- DragonStrike (1992)

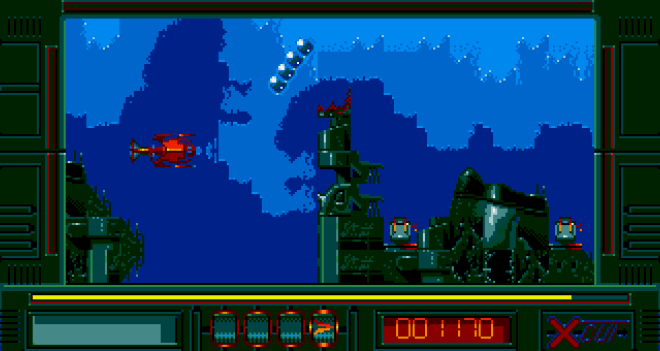

Version Amiga

| Date de sortie : Décembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette 1.0 testée sur Amiga 500 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Modes graphiques supporté : OCS/ECS |

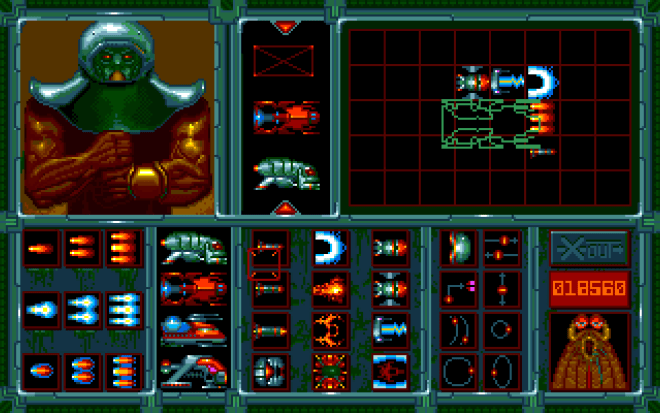

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Pour saugrenue qu’elle ait pu apparaître – surtout aux yeux des purs rôlistes, qui tolèrent souvent assez mal le mélange des genres – l’idée pour SSI de créer une gamme de jeux d’action tirée des règles de Donjons & Dragons reconnaissable à ses boîtes argentées (en réponse à la série de jeux de rôle vendue, pour sa part, dans des boîtes dorées) avait rapidement eu toutes les caractéristiques d’un pari gagnant.

La meilleure preuve en est qu’Heroes of the Lance, le tout premier opus de la gamme sera immédiatement devenu, en s’écoulant à près de 89.000 exemplaires à sa sortie, le plus grand succès commercial de l’histoire de l’entreprise… avant d’être immédiatement battu à plate-couture par les 265.000 copies du premier épisode des « Gold boxes » paru le même mois, un certain Pool of Radiance. Qu’importe : l’avenir s’annonçait radieux pour SSI, et tous les signaux étaient au vert pour prolonger une tentative audacieuse qui s’était instantanément muée en triomphe. U.S. Gold hérita donc une nouvelle fois du bébé, avec l’objectif de faire de Dragons of Flame, la suite directe d’Heroes of the Lance, un titre qui parvienne à reproduire le succès de son prédécesseur.

L’histoire s’inscrit d’ailleurs dans la continuité directe de la première aventure : les fameux « Héros de la Lance » ayant enfin mis la main sur les disques de Mishakal, avec votre aide, leur victoire se révèle hélas de courte durée ; à peine sortis des ruines de la cité de Xak Tsaroth, les huit compagnons découvrent que l’armée draconienne vient de passer à l’attaque, et se font capturer. Profitant d’une attaque des elfes pour échapper à ses ravisseurs, le groupe se voit désormais en charge d’une nouvelle quête : parvenir à se faufiler à l’intérieur de la cité de Pax Tharkas pour y mettre la main sur une épée légendaire nommée Wyrmslayer, et en profiter pour rendre leur liberté aux esclaves détenus sur place. Une très bonne excuse à la fois pour coller au scénario de la trilogie romanesque écrite par Margaret Weiss et Tracy Hickman et surtout pour reprendre la formule initiée par Heroes of the Lance… mais en tâchant, cette fois, de revoir l’ambition à la hausse.

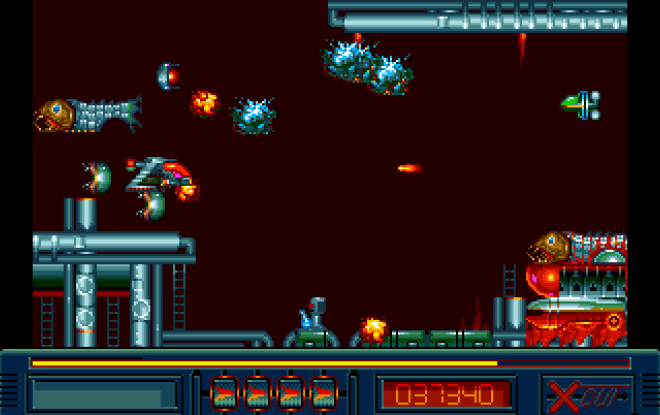

La première nouveauté du jeu se manifestera d’ailleurs dès le lancement de la partie : votre coterie démarre en effet sa nouvelle aventure en rase-campagne, sur une carte en vue de dessus qui couvre toute la région. Eh oui, cette fois, pas question de passer tout le jeu dans les couloirs de Pax Tharkas ; en fait, la forteresse ne représentera que le dernier tiers de votre aventure.

Avant de l’atteindre, il va d’abord falloir explorer la région et s’adresser – autre nouveauté – à des PNJs qui sauront vous communiquer des indices sur l’emplacement des cavernes de Sla-Mori, seul moyen d’espérer vous glisser dans le terrible bastion draconien (car non, vous ne pourrez pas entrer par la porte de devant, comme vous vous en apercevrez assez vite si vous penser écourter votre aventure en fonçant droit sur la forteresse), et qui pourront même se joindre à vous. Des groupes, amicaux mais surtout hostiles, se déplacent en permanence sur la carte, et si le vôtre entre en contact avec l’un d’entre eux, le jeu basculera alors dans sa traditionnelle vue de profil le temps de vaincre vos ennemis ou de discuter avec vos alliés… et même potentiellement au-delà.

Il convient de mentionner pour l’occasion une deuxième subtilité spécifique à cet épisode : une fois un combat terminé, il faudra aller appuyer sur le 0 du pavé numérique pour retourner à la carte du monde. Si vous ne le faites pas, vous serez libre de continuer à explorer toute la région en vue de profil, en poussant le stick vers le haut ou vers le bas pour changer l’orientation de la vue entre l’axe nord/sud et l’axe ouest/est !

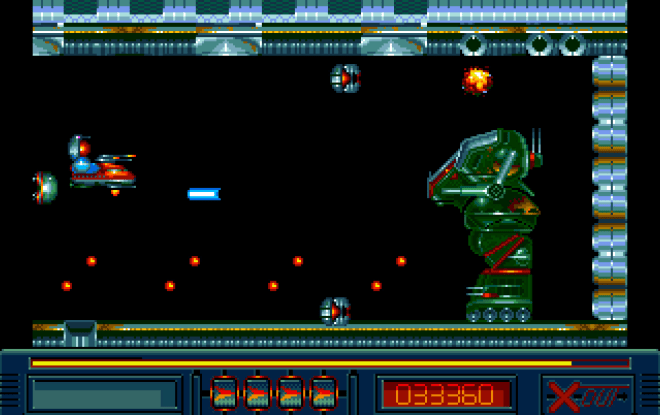

En effet, là où Heroes of the Lance ne vous proposait de changer de direction que lors de croisements spécialement désignés sur la boussole en bas à gauche, vous serez ici libre de le faire à n’importe quel moment… ce qui peut d’ailleurs rendre la navigation extrêmement confuse, tant le fait de toujours être cantonné à une vue de profil est infiniment moins naturel que d’avoir une caméra derrière vous pour suivre vos déplacements en temps réel. Faute d’une unité de mesure fiable pour juger de la longueur des couloirs que vous serez amené à visiter, la cartographie des lieux risque de s’avérer particulièrement difficile, mieux vaudra donc vous attendre à passer beaucoup de temps à tourner en rond dans la deuxième partie du jeu, souvent sans y croiser grand monde.

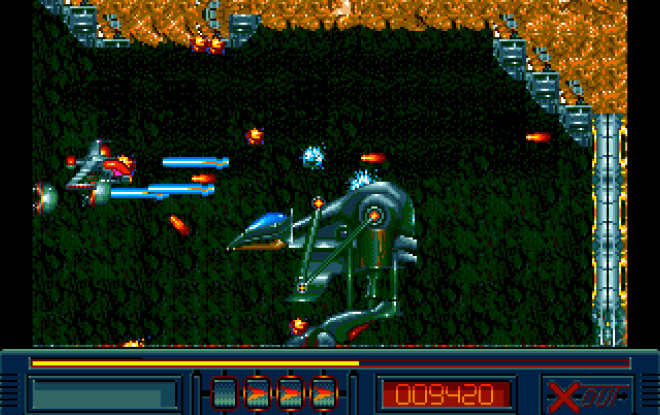

Une maladresse qui s’en va en rejoindre d’autres, tant la première moitié du jeu ne prend pas exactement le temps de vous mettre à l’aise. Lâché dans la nature, vous aurez en effet beaucoup de mal à faire plus de vingt mètres sans rencontrer un groupe de monstres, et là où les affrontements du premier opus étaient une affaire largement méthodique demandant du sang-froid plus que des réflexes, le rythme est ici beaucoup plus élevé et il n’est pas rare de se retrouver au milieu de trois ou quatre adversaires dès les premières secondes d’un combat.

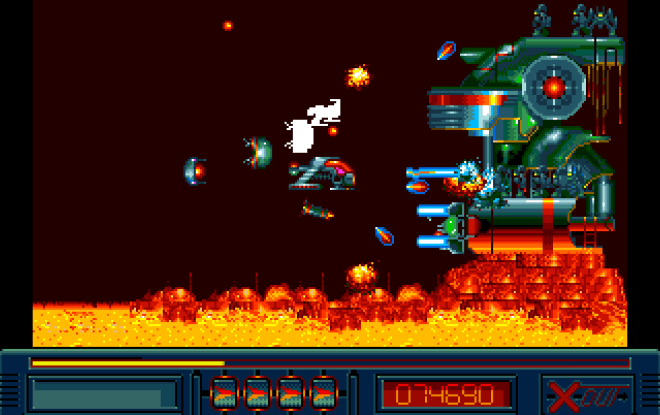

Plus grave : le jeu ne voit apparemment aucun inconvénient à vous faire commencer une escarmouche directement SUR un adversaire, ce qui vous obligera à prendre des dégâts le temps de vous reculer et de vous mettre en position de rendre les coups ! Les passes d’armes sont de toute façon généralement assez courtes, peu d’adversaires vous demandant de faire appel à une quelconque forme de subtilité – les ennemis attaquant à distance étant ici bien plus rares. Par contre, si vous rencontrez des cochonneries comme des trolls, un conseil : dégainez immédiatement les sortilèges offensifs, car même vos meilleurs guerriers risquent de ne pas faire le poids au corps-à-corps.

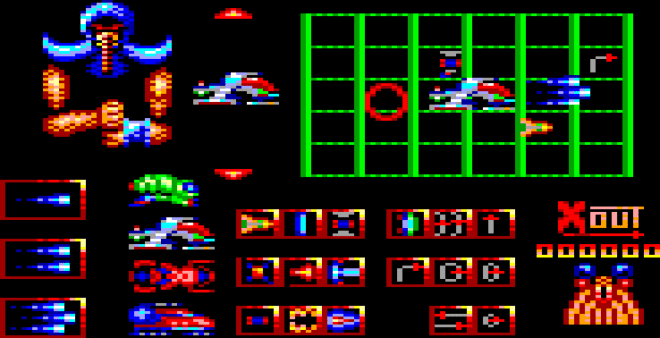

Ce côté « action frénétique » vient un peu trahir ce qui était l’un des mécanismes les plus satisfaisants du premier opus, et il faut reconnaître qu’on a nettement moins envie d’explorer la région quand les forces draconiennes venues du nord commencent à pulluler au point de nous empêcher de faire vingt centimètres. La bonne nouvelle, c’est que le logiciel s’est décidé à intégrer certaines des fonctions du jeu de rôle – toujours pas la montée de niveau, hélas, mais il est désormais enfin possible de dénicher de meilleures armes pour vos personnages, de recruter des héros supplémentaires, et le système de charges des bâtons est apparemment passé à la trappe (je dis « apparemment » en me basant sur mon expérience car le manuel du jeu ne dit pas un mot à ce sujet) pour être remplacé par le mécanisme traditionnel demandant de dormir pour récupérer les sortilèges employés… ce que vous pourrez faire à peu près n’importe où sans risquer d’être interrompu, et en regagnant en plus quelques points de vie dans la démarche.

Il en résulte donc une expérience qui fait un pas en avant pour un pas en arrière : plus varié, mieux réalisé et plus ambitieux que son prédécesseur, Dragons of Flame aurait pu être un meilleur jeu si les combats avaient été un peu plus intéressants et l’aventure mieux rythmée. En l’état, on passe la première moitié de la partie à se battre et la deuxième à tourner en rond, faute d’un équilibre travaillé entre les deux composantes que sont l’action et l’exploration – laquelle est vraiment devenue bordélique dans cet épisode. Résultat des courses : même les fans du premier opus auront besoin d’un peu de temps pour s’accoutumer au fonctionnement du jeu, et les néophytes risquent de s’arracher les cheveux en voyant leur groupe se faire décimer le temps qu’ils comprennent ce qui se passe. Néanmoins, il y a toujours un jeu d’exploration avec ses charmes et qui saura convaincre les joueurs les plus patients, surtout parmi les fans de Lancedragon. Du plaisir à l’ancienne, en somme.

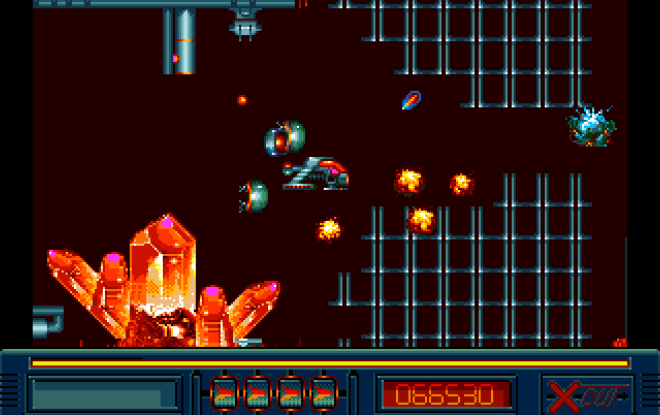

Vidéo – Dix minutes de jeu :

NOTE FINALE : 14/20 Dragons of Flame représente un étrange paradoxe : c'est à la fois un meilleur et un plus mauvais jeu que son prédécesseur direct. Sur le plan du contenu et des possibilités, le titre offre une grande partie de ce qu'on aurait aimé trouver dans le premier opus : toute une région à explorer, des personnages à recruter, des règles de Donjons & Dragons mieux intégrées, une gestion de l'équipement – tout en profitant d'une réalisation plus convaincante. Malheureusement, en choisissant de rendre les combats plus nerveux et infiniment plus nombreux, le logiciel abandonne également deux des composantes qui avaient fait mouche un an auparavant : le rythme méthodique et la précision de son gameplay. Avec la pression constante d'une horde de draconiens aux trousses, l'aventure s'enlise parfois dans des combats trop courts ou trop longs pour présenter un véritable intérêt, alourdissant ainsi une exploration qui peut se montrer réellement prenante – particulièrement dans la première partie du jeu. Une fois la citadelle finale atteinte, le jeu retrouve des mécanismes plus proches de ceux d'Heroes of the Lance, mais avec une navigation devenue inutilement complexe, ce qui fait qu'on peut rapidement tourner en rond. Un jeu qui nécessite qu'on lui laisse un peu de temps pour révéler son vrai potentiel, et qui aurait vraiment pu côtoyer l'excellence avec un game design peaufiné.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Des combats qui tournent parfois au foutoir ingérable sans qu'on ait eu le temps de comprendre ce qui se passe... – ...et au rythme certes plus nerveux, mais aussi globalement nettement plus frustrant que dans Heroes of the Lance – Une exploration pénalisée par le fait qu'on ne puisse pas faire deux mètres sans croiser un groupe de monstres... – ...avec une course contre la montre qui peut facilement conduire à rater des informations essentielles – Une navigation qui devient particulièrement confuse dans la citadelle de Pax Tharkas

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Dragons of Flame sur un écran cathodique :

Version Atari ST

| Développeur : U.S. Gold Ltd. |

| Éditeur : Strategic Simulations Inc. |

| Date de sortie : Décembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face (x2) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Installation sur disque dur supportée |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

En 1989, il était encore difficile de séparer la trajectoire des deux machines qu’étaient l’Amiga et l’Atari ST, tant elle semblaient inextricablement liées aux yeux de tous les développeurs qui concevait difficilement de commercialiser un jeu sur l’une sans le porter immédiatement sur l’autre.

Sans surprise, Dragons of Flame est donc, sur l’ordinateur d’Atari, l’exact clone de ce qui avait pu être observé sur Amiga – la seule nuance étant à aller chercher dans le rendu du thème musical de l’écran-titre, très légèrement inférieur ici (mais bon, on parle d’une boucle de moins de dix secondes, le traumatisme devrait donc être assez restreint). Pour le reste, ni le contenu, ni la réalisation graphique, ni la jouabilité ne varient d’un micron, la guerre entre Commodore et Atari n’aura donc connu aucune victime lors de cette escarmouche.

NOTE FINALE : 14/20

Dragons of Flame ne sera pas une munition dans la guerre millénaire que se livrent à jamais les possesseurs d’Atari ST et ceux d’Amiga : les deux versions sont identiques à 99,9%. Les fans de l’univers de Lancedragon portés sur l’exploration plus que sur la montée de niveau devraient donc pouvoir trouver leur bonheur ici comme ils l’auraient fait sur la machine de Commodore

Les avis de l’époque :

« Un charme envoûtant se dégage de l’aventure entreprise par la petite troupe que vous dirigez. Les héros sont attachants, les ennemis sont féroces et l’affaire est enthousiasmante. En prime, des graphismes agréables et des animations réussies. »

Éric Caberia, Tilt n°75, février 1990, 16/20

Version PC (DOS)

| Développeur : U.S. Gold Ltd. |

| Éditeur : Strategic Simulations Inc. |

| Date de sortie : Décembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Dématérialisé, disquettes 5,25 (x2) et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS – RAM : 512ko* Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Tandy/PCjr Carte son supportée : Aucune (haut-parleur interne) *640ko requis pour le mode Tandy |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

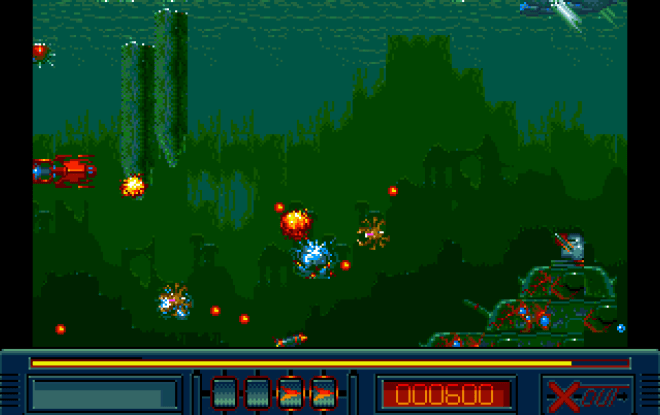

Autre incontournable de la fin des années 80 (surtout aux États-Unis), on se doutait bien que le PC, plateforme de référence des rôlistes, n’allait pas être privé d’une nouvelle adaptation de Donjons & Dragons.

Comme avec Heroes of the Lance, le résultat n’a pas trop à rougir de la comparaison avec les autres ordinateurs 16/32 bits – sauf pour ce qui est de la musique, hélas, qui se cantonne une nouvelle fois au haut-parleur interne alors que l’AdLib était disponible depuis un an et demi (et la Sound Blaster depuis un mois). Graphiquement, les seize couleurs de l’EGA sont certes plus criardes, mais le rendu n’est pas moins coloré que sur ST ou Amiga, et le contenu comme la jouabilité sont toujours exactement identiques. Quant à la vitesse, elle sera définie par la puissance du processeur – ce qui signifie que vous pourrez rendre les combats un peu plus lents et l’exploration un peu plus paisible via les réglages de DOSBox si telle est votre envie. Bref, une version sans réelle fausse note (on pardonnera pour la musique), ce qui tombe bien puisque c’est la seule encore disponible à la vente.

NOTE FINALE : 14/20

À moins d’être totalement allergiques aux teintes de l’EGA – ou de vouer une culte à la boucle de dix secondes qui sert de thème musical au jeu – difficile de faire des reproches à cette version PC de Dragons of Flame qui livre pour l’occasion une performance qui n’a pas grand chose à envier à l’Amiga ou à l’Atari ST, avec un contenu et une jouabilité préservés.

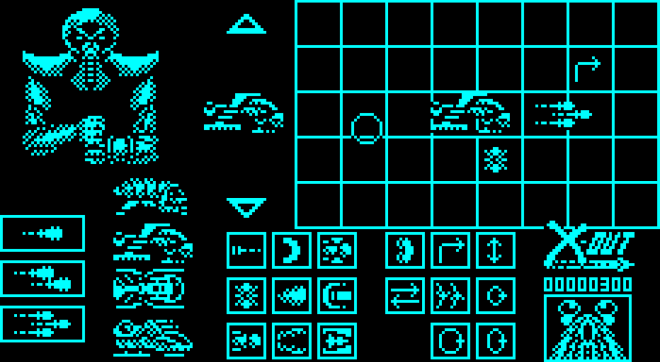

Version Amstrad CPC

| Développeur : U.S. Gold Ltd. |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |

| Date de sortie : Octobre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Signe des temps : alors que le CPC avait été un des premiers systèmes à bénéficier d’un portage d’Heroes of the Lance, il aura dû attendre près d’un an après les possesseurs de machines 16/32 bits pour hériter de sa version de Dragons of Flame. La vraie surprise, cependant – qui annonce le sort de la version ZX Spectrum, mais pas celui de la version C64 – est qu’il s’agit d’une version sensiblement revue, pour ne pas dure expurgée : le jeu commence en effet directement dans la citadelle finale, et il n’y a tout simplement plus de phase en extérieur ! Toute la composante exploration est donc ici réduite à la partie congrue, transformant le jeu en une continuation du premier opus… en moins bien. Car bien que la réalisation soit correcte, la répétition ad nauseam des mêmes murs, additionné à la navigation confuse (bon courage pour se repérer sans carte) et à un manque flagrant de finition (tous les personnages, mêmes Goldmoon, ont le même sprite), sans même parler du rythme déséquilibré (on peut passer cinq minutes sans croiser un monstre, puis en affronter cinq à la fois) font que la magie qui mettait déjà du temps à opérer dans la version originale est globalement absente ici. Il y a certes un jeu d’exploration décent à condition d’être très patient, et les combats, pour limités, sont plus cohérents que dans le portage du premier épisode, mais ce n’est clairement pas la version qu’on recommandera pour découvrir le jeu. Oh, et cette fois, il n’y a plus du tout de musique, pas même pendant l’écran-titre.

NOTE FINALE : 09,5/20

Choix assez radical pour Dragons of Flame sur CPC, qui choisit purement et simplement de jeter à la poubelle la moitié du jeu pour se concentrer sur la forteresse finale. Si le résultat est plus jouable et mieux réalisé qu’Heroes of the Lance sur la même machine, mieux vaudra être très patient pour dompter la navigation particulièrement confuse faite de grands couloirs vides et tous semblables.

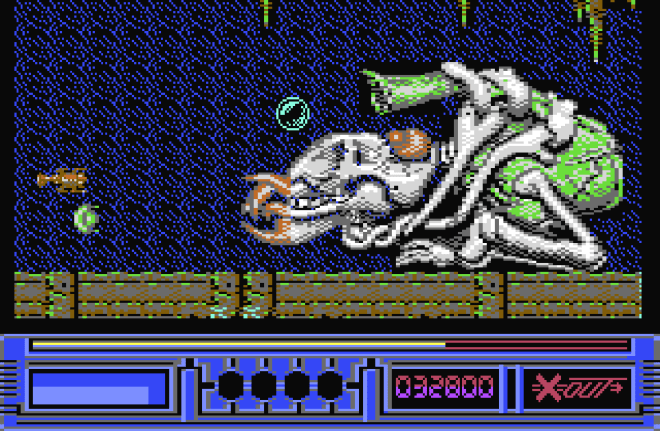

Version Commodore 64

| Développeur : U.S. Gold Ltd. |

| Éditeurs : U.S. Gold Ltd. – Strategic Simulations, Inc. |

| Date de sortie : Octobre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Contrairement à ce qui se sera passé sur CPC et ZX Spectrum, Dragons of Flame ne sera pas arrivé sur Commodore 64 dans une version expurgée : pas question cette fois de démarrer la partie dans la forteresse de Pax Tharkas.

Ce qui n’empêche pas de constater de nombreux sacrifices : il n’y a plus de défilement, la carte a été simplifiée, les rencontres y sont nettement moins nombreuses (j’ai pu parcourir la moitié de la région sans faire un seul combat !), et chaque rencontre, changement de personnage ou modification d’inventaire s’accompagne d’un temps de chargement. Le rythme est clairement moins nerveux que sur les ordinateurs plus puissants, et on sent bien que la machine n’a pas exactement été poussée dans ses derniers retranchements : les décors sont très vides (plus encore que dans la version originale), les sprites ne sont pas très bien dessinés, le thème musical ne restera clairement pas comme une référence des capacités du processeur sonore. Bref, c’est un peu la même chose en moins bien, et si certains joueurs seront heureux, pour le coup, de pouvoir explorer sans avoir à affronter un draconien toutes les vingt secondes, le commun des mortels risque malgré tout de s’ennuyer un peu.

NOTE FINALE : 11,5/20

Dragons of Flame sur Commodore 64 laisse un peu le sentiment d’une version qui aura composé avec des ambitions mesurées : c’est plus lent, plus vide et clairement moins intéressant à explorer que ses alter ego sur ordinateurs 16/32 bits. L’expérience reste clairement un cran au-dessus de ce qu’offrent les itérations sur CPC et ZX Spectrum, mais cela reste une version à réserver aux fans de la machine.

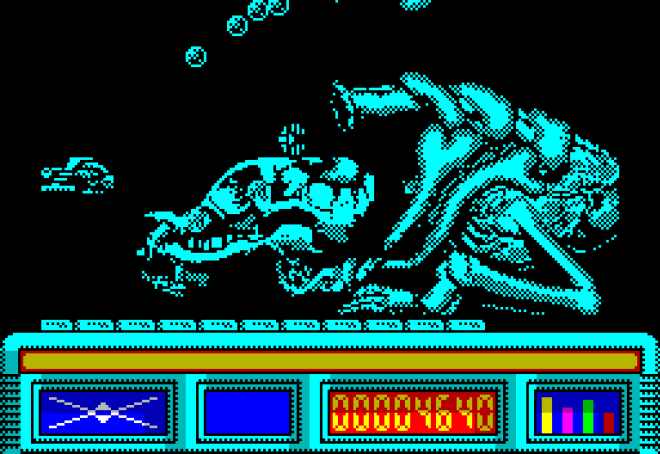

Version ZX Spectrum

| Développeur : U.S. Gold Ltd. |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |

| Date de sortie : Octobre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

Après le test de la version CPC, inutile de feindre la surprise : Dragons of Flame sur ZX Spectrum est une nouvelle fois une version expurgée qui fait plus office de prolongement à Heroes of the Lance que de réelle suite. La réalisation graphique n’est pas exceptionnelle, il n’y a pour ainsi dire pas de son, les combats sont très limités et la navigation est toujours aussi problématique – bien plus que dans le premier opus. C’est certes plus coloré que le portage du premier épisode, mais le contraire aurait été difficile (peut-on offrir moins de couleurs qu’une réalisation monochrome ?), et le plaisir de jeu n’est pas exactement ébouriffant non plus. Le concept reste relativement original, la composante « exploration » n’ayant jamais été en vogue dans les beat-them-all, mais quitte à le découvrir, autant le faire sur une autre machine.

NOTE FINALE : 09,5/20

Faute de pouvoir offrir toute l’expérience de Dragons of Flame, le ZX Spectrum se cantonne à une resucée – certes mieux réalisée – d’Heroes of the Lance. Les combats ne sont hélas pas captivants, mais l’exploration pourra retenir quelques joueurs.

Version Famicom

| Développeur : Atelier Double Co. Ltd. |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : 21 février 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

La NES aura été la seule console à recevoir son portage de Dragons of Flame – et le fait qu’il soit en fait resté cantonné exclusivement à la Famicom et au Japon tend à nous indiquer que l’on est plus proche ici de la version FM Towns que des itérations occidentales… mais sans la réalisation de haute volée.

Dans les faits, c’est assurément vrai dans les grandes lignes : l’exploration et beaucoup plus cadrée dans cette version, ou il s’agit globalement d’aller dénicher des personnages qui vous indiqueront où aller et comment passer à la prochaine phase – car oui, cette fois il y a plusieurs cartes du monde. Les combats sont aussi limités que sur Atari ST ou Amiga, et sans doute même encore plus car je ne serais tout simplement jamais parvenu à utiliser une arme à distance (sans doute faut-il l’équiper à la place de l’arme au corps-à-corps, ce qui rendrait la transition d’un mode de combat à l’autre extrêmement fastidieux), et bien évidemment mieux vaudra avoir une solide connaissance du japonais (ou un logiciel de traduction sous la main) pour avoir une chance de comprendre où aller et ce qu’on attend de vous.

Néanmoins, et même si la réalisation est à peine passable, on retrouve une large partie de ce qui faisait la force du jeu – moins la possibilité de pivoter à la volée, amputée comme sur FM Towns, ce qui n’est objectivement pas une grosse perte. Et il est toujours possible de sauvegarder. Quitte à découvrir le titre, il sera sans doute plus agréable de le faire sur une version jouable en anglais – au hasard, sur FM Towns – mais cette cartouche est loin d’être honteuse pour autant.

NOTE FINALE : 13/20

Sans être tout-à-fait une redite de la version FM Towns ni exactement un portage des itérations occidentales, Dragons of Flame sur Famicom trouve sa propre voie, avec ses errances, certes, mais en demeurant globalement une rencontre intéressante entre l’exploration, la gestion et le combat. Dommage que la réalisation soit aussi quelconque et qu’il faille absolument parler japonais pour en profiter.

Version FM Towns

| Développeur : Opera House Inc. |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Joypad, joystick |

| Version testée : Version CD-ROM japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

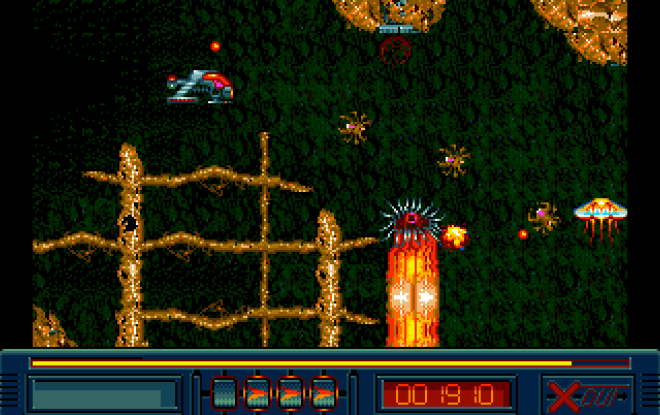

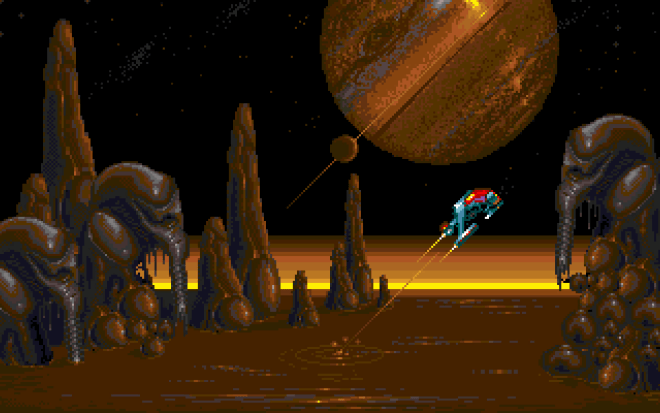

La plupart des portages de jeux occidentaux sur les ordinateurs japonais tendent à être des adaptations très fidèles, pour ne pas dire paresseuses, des jeux dont elles sont tirées – avec, pour les plus ambitieuses, des graphismes en haute résolution (mais en seize couleurs) et parfois, sur FM Towns, de la musique CD.

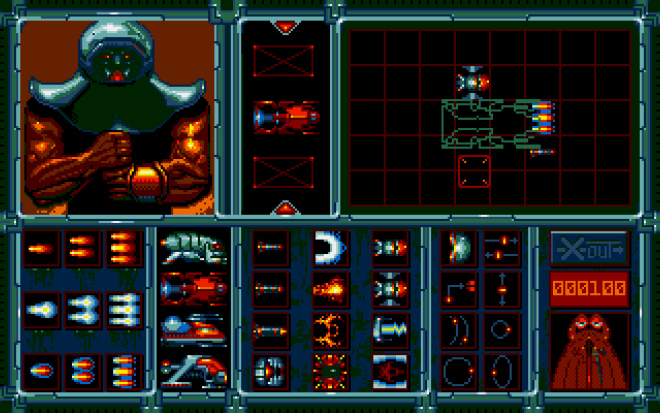

Pour cette fois, surprise : Opera House aura visiblement eu les coudées franches pour procéder à un lot de changements, et pour une fois les capacités graphiques et sonores de la machine sont réellement mises à contribution ! Déjà, le jeu bénéficie à présent d’une introduction en écran fixe en haute résolution 256 couleurs, avec un dialogue entre les personnages du roman (et du jeu) et de la musique numérique en appui. Une fois la partie débutée, surprise : le groupe commence près d’une ville en ruines avec des instructions claires, et la carte est totalement différente de celles des versions occidentales, et on a cette fois droit à des thèmes musicaux pendant la partie. Mais la vraie surprise intervient lors des phases de combat – lesquelles interviennent désormais aléatoirement, les ennemis n’étant plus visibles sur la carte du monde : les décors comme les personnages ont été retravaillés, les combats sont beaucoup plus dynamiques, et désormais on est face à ce qui ressemble à un vrai beat-them-all !

D’ailleurs, ici, la vue de profil est réservée aux affrontements : plus question de changer d’orientation avec les flèche haut et bas ni de parcourir tout le jeu sans passer par la carte du monde – ce qui signifie que la navigation confuse du jeu appartient au passé. Le gameplay a également procédé à quelques rééquilibrages : le jeu reprend le système de charges d’Heroes of the Lance – clairement matérialisé par une jauge, cette fois – pour vous forcer à vous réguler un peu sur l’usage des sorts, chaque personnage combat différemment, les adversaires vous repoussent (ce qui rendra les personnages avec une faible allonge, comme le nain, nettement moins utiles), et il n’est plus possible de dormir ailleurs qu’en ville ! Bref, le jeu gagne incontestablement en cohérence, même si la surabondance de combat finit par taper un peu sur le système : il y en a véritablement un tous les cinq mètres, et cette fois plus question de les éviter. Néanmoins, le jeu étant jouable en anglais (à sélectionner lors du début de la partie), il constitue à n’en pas douter une alternative solide aux versions occidentales, particulièrement pour les joueurs qui aimeraient des combats un peu plus prenants (et qui en voudraient beaucoup !).

NOTE FINALE : 14,5/20

Changement de braquet pour Dragons of Flame sur FM Towns, qui revoit son game design pour pencher plus franchement du côté du beat-them-all et un peu moins du côté du jeu d’exploration. Le résultat n’est pas parfait, mais il a été assez intelligemment repensé pour évoquer une suite alternative à Heroes of the Lance, avec une réalisation à la hauteur. Clairement à essayer pour ceux que les combats des versions occidentales auraient déçus.

Version PC-98

| Développeur : Opera House Inc. |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : Janvier 1992 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

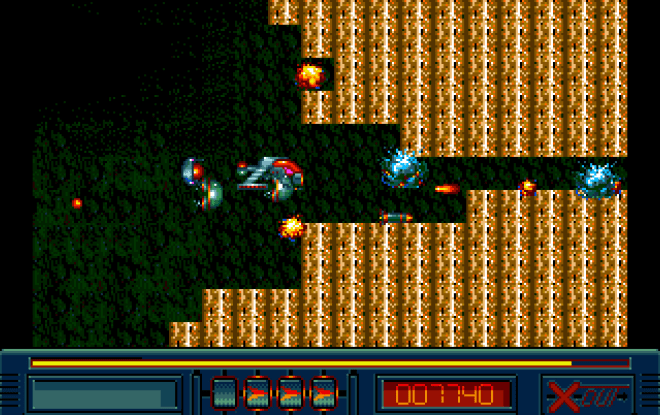

Pour évoquer cette version PC-98 de Dragons of Flame, le plus simple est sans doute de partir de la version FM Towns, d’ailleurs développée par la même équipe. Vous l’avez ? Bon. À présent, remplacez la musique CD par de la musique FM, redessinez les illustrations haute résolution pour qu’elles n’emploient que seize couleurs (et qu’elles soient recadrées plus serrées, question de format d’image), et ne touchez à rien pour le reste. Ta-da, vous voilà avec votre portage sur PC-98, qui bénéficie donc grosso mode des mêmes forces et des mêmes faibles que sur la machine de Fujitsu. Une version solide, donc, à condition d’être près à passer 90% de son temps de jeu à se battre.

NOTE FINALE : 14/20

Sorte de version FM Towns sans le CD-ROM (et la haute résolution en 256 couleurs pour les écrans fixes), Dragon of Flames version PC-98 est une nouvelle fois un beat-them-all satisfaisant mâtiné d’un peu d’exploration. Défoulant et bien réalisé, mais répétitif.