Développeur : SEGA Enterprises Ltd.

Éditeur : SEGA Enterprises Ltd.

Titres alternatifs : ゲイルレーサー (graphie japonaise), Gale Racer (Saturn)

Testé sur : Arcade – Saturn

Version Arcade

| Date de sortie : Février 1991 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleurs : Un volant, deux pédales et deux boutons |

| Version testée : Version internationale |

| Hardware : SEGA System 32 Processeurs : NEC V60 16,10795MHz ; Zilog Z80 8,053975MHz Son : Haut-parleur (x2) ; YM3438 OPN2C 8,053975MHz (x2) ; Ricoh RF5C68 12,5MHz ; 2 canaux Vidéo : 416 x 224 (H) 60Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Chaque nouvelle génération vidéoludique tend, du côté des développeurs, à soulever deux questions bien plus semblables qu’elles n’y paraissent : « que va-t-on pouvoir faire de nouveau ? » et « que va-t-on pouvoir faire d’identique ? ». Aussi évident que cela puisse paraître, le fait est chaque avancée technologique n’introduit pas automatiquement une avancée dans le game design, et que ce n’est pas parce qu’on leur confie des processeurs plus puissants que les artistes et les codeurs en tirent automatiquement de meilleurs jeux d’un claquement de doigts.

On peut donc imaginer le défi autant que l’opportunité qu’a pu représenter le System 32 que les ingénieurs de SEGA avaient conçu pour succéder au System 24. Et quitte à programmer des titres dont l’objectif serait de cartonner dans les salles d’arcade, on se doute que la liste des formules désignées comme gagnantes était loin d’être illimitée, alors avant d’offrir une suite à Golden Axe en 1992, le premier jeu à étrenner la nouvelle architecture 32 bits de SEGA fut un jeu de course. Et on imagine le brainstorming ayant suivi la pertinente question « Chef, qu’est-ce qu’on fait ? » et qui aura abouti à la réponse « On n’a qu’à partir d’OutRun, ajouter des trucs et regarder ce qui se passe ». Ainsi naquit Rad Mobile.

L’objectif, au moins, est clair pour tout le monde d’entrée de jeu : comme pour tous les jeux de course, il s’agira de terminer à la meilleure position possible. Ici, le cadre prend la forme d’une traversée des États-Unis, d’ouest en est, en vingt étapes – une épopée menée à fond de train, puisqu’elle ne vous prendra qu’une vingtaine de minutes, mais qui aura l’avantage de se mener de la manière la plus simple qui soit : en tournant le volant et en écrasant l’accélérateur.

Ne cherchez pas un levier de vitesse ou un frein à main (ou même un frein tout court, d’ailleurs) : il n’y en a pas. En revanche, même le joueur le plus distrait devrait rapidement remarquer les deux boutons sur le tableau de bord ; un nitro boost ? Un changement de vue peut-être ? Rien de tout ça : le premier vous servira à allumer les phares de votre bolide, et le deuxième à activer vos essuies-glaces… uniquement lorsque les conditions l’exigeront, car non, vous ne pourrez pas utiliser ces indispensables accessoires « à vide » pour faire joujou avec ; il faudra attendre que ce soit prévu par le programme. On a donc ici un aperçu des quelques (rares) nouveautés introduites par la borne : de temps en temps, il pleuvra, ce qui ne modifiera en rien votre conduite mais vous demandera d’activer vos essuies-glaces pour y voir quelque chose, et lorsque la nuit tombera, il faudra allumer vos phares.

Jusqu’ici, on aurait du mal à dire que ces deux apports très symboliques suffisent à transcender le concept du jeu de course. Mine de rien, on sent bien que l’équipe de développement s’est creusée la tête pour établir les nouveautés qu’elle pouvait apporter à l’approche en vogue qui reposait encore largement sur les mécanismes introduits par le Super Scaler, quitte à faire de temps en temps le choix de la facilité. Ainsi, première modification pas tuante à réaliser : offrir une vue subjective.

De la même manière que G-LOC : Air Battle avait commencé par camoufler timidement sa filiation évidente avec After Burner en changeant le point de vue, le programme vous impose ici une « vue cockpit » qui restera surtout célèbre pour avoir été la première à vous permettre… de découvrir la nouvelle mascotte de chez SEGA, un hérisson bleu appelé à devenir célèbre, et qui aura donc débuté sa carrière sous la forme d’une peluche accrochée au rétroviseur ! Pour le reste, on remarquera l’introduction de certaines petites spécificités déjà utilisées dans d’autres jeux de course, mais qui viennent ici pimenter (un peu) le déroulement : la présence d’une circulation à double-sens, l’existence de raccourcis vous permettant, par exemple, d’aller rouler sur des rails en vous faisant pousser par le train, et surtout l’intervention de forces de l’ordre vous prenant en chasse et s’efforçant de vous faire barrage, ce qui se traduira en cas de réussite par… une perte de quelques secondes avant de vous laisser repartir.

Car oui, en dépit de la présence de « rivaux » qui représenteront vos vrais concurrents au milieu de la circulation, votre première adversaire, comme souvent en arcade, sera le chronomètre. Chaque étape attendant d’être bouclée en moins d’une minute, vous vous doutez bien que la moindre collision, incarcération malencontreuse, voire chute d’une falaise (oui, ça peut arriver dans le niveau des Rocheuses) représentera ici un dramatique contretemps, et qu’en accumuler trop vous sera rapidement fatal – votre crédit vous faisant repartir du début de l’étape plutôt que de vous rajouter du temps, vous devrait donc obligatoirement maîtriser une section avant d’espérer passer à la suite. Rien de très neuf, alors histoire de faire bonne mesure, le programme aura également ajouté des virages inclinés dans lesquels la vue se penche, histoire de dynamiser encore un peu plus la conduite et de vous river au siège.

La grande question est : cela fonctionne-t-il ? Eh bien… oui, de la même manière que fonctionne n’importe quelle course de borne d’arcade : en allant vite, en étant simple à jouer, et en donnant l’occasion de s’éclater cinq minutes. Et en-dehors de cela ? On réalise surtout que rajouter des tas d’éléments plus ou moins pertinents un peu au hasard ne représente pas toujours un gain sensible en termes de plaisir de jeu – et accessoirement, que la jouabilité a plutôt fait un pas en arrière avec son inertie énervante.

Certes, les environnements sont très variés, le défi est redoutable (avec des ennemis qui trichent parce que c’est plus simple que de développer une I.A. équilibrée), les sensations sont (relativement) bonnes… Sauf qu’on ne peut tout simplement pas dire qu’on s’amuse davantage que sur un OutRun qui allait déjà, mine de rien, sur ses six ans – et qui avait pour lui la grande force d’une simplicité limpide se résumant quasi-exclusivement à la pure vitesse sous sa forme la plus grisante. Ici, le plus impressionnant est surtout de se dire qu’on ne se situe qu’un an avant la sortie de Virtua Racing, et que la comparaison avec ce qui allait apparaitre comme la vraie révolution 3D, elle, est assez cruelle. Rad Mobile est loin d’être un mauvais jeu, il ne réussit juste jamais réellement à remplir ce qui aurait dû être son premier objectif, à savoir parvenir à s’extraire de la masse en offrant quelque chose de neuf. Avec le regard d’un joueur du XXIe siècle, on fait mumuse dix minutes avant de se dire qu’on a déjà fait ça un million de fois et on passe rapidement à autre chose – au hasard, à Cruis’n USA qui pourrait passer pour un remake 3D du jeu tant le concept est proche. Bref, un petit jeu sympathique qui a peu de chances de changer votre vie.

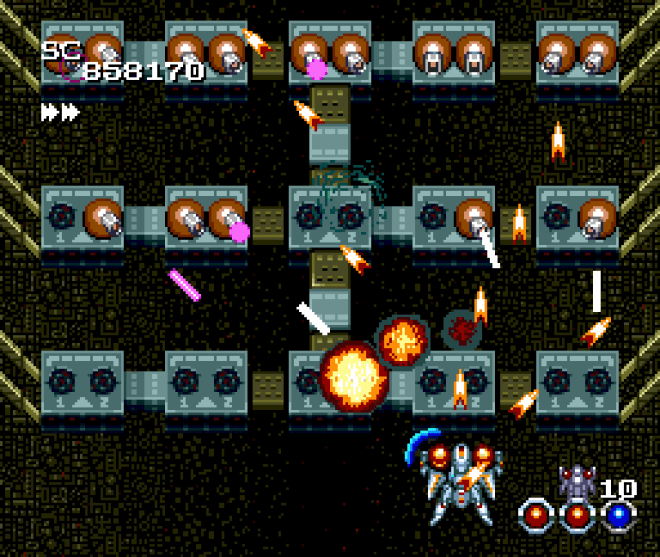

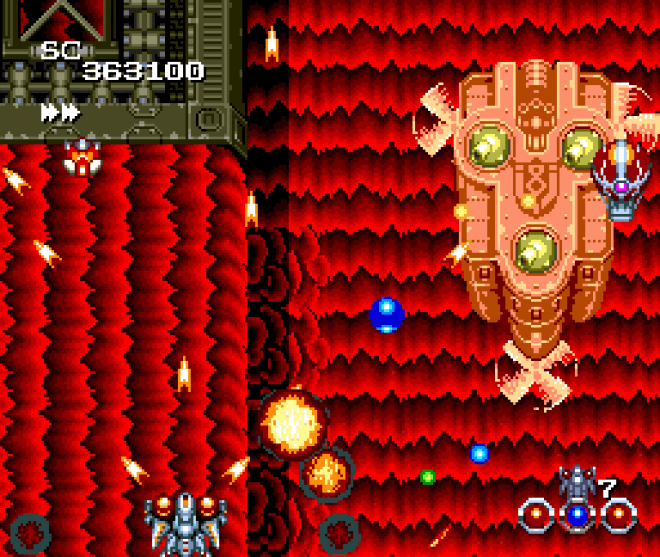

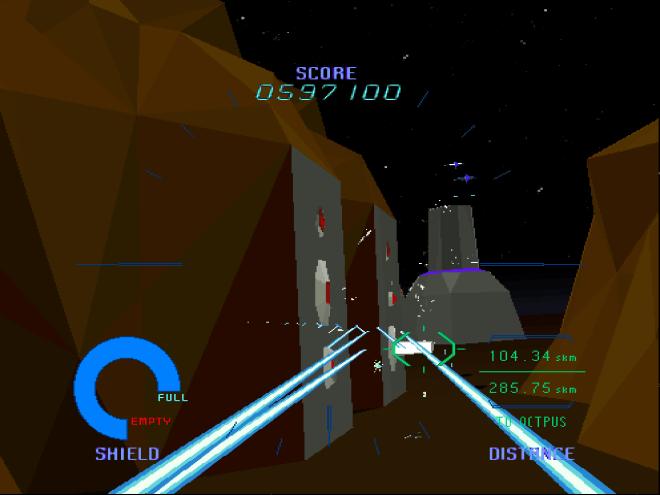

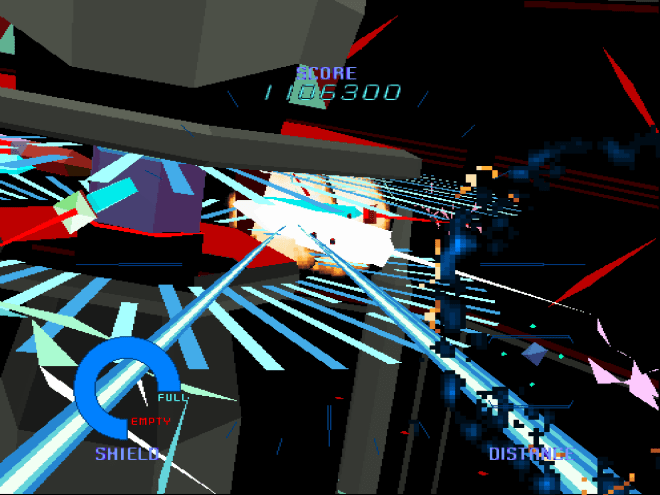

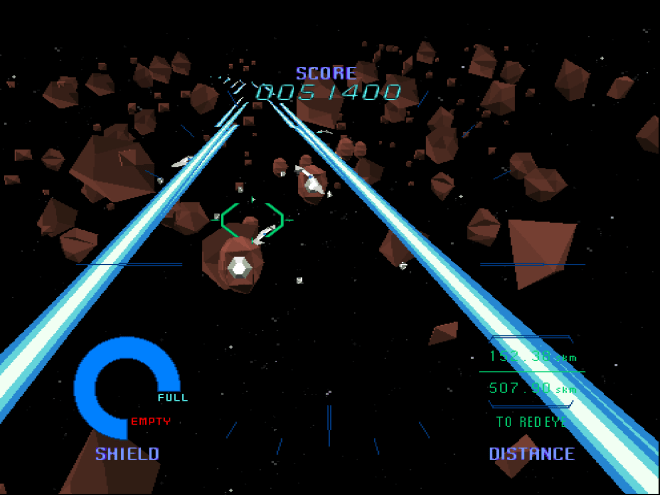

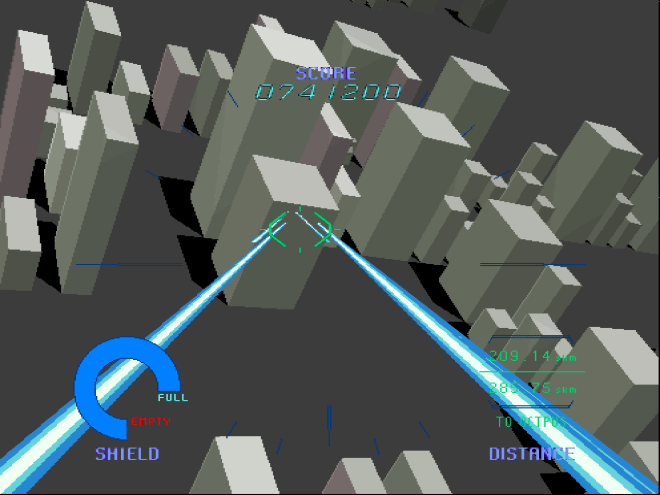

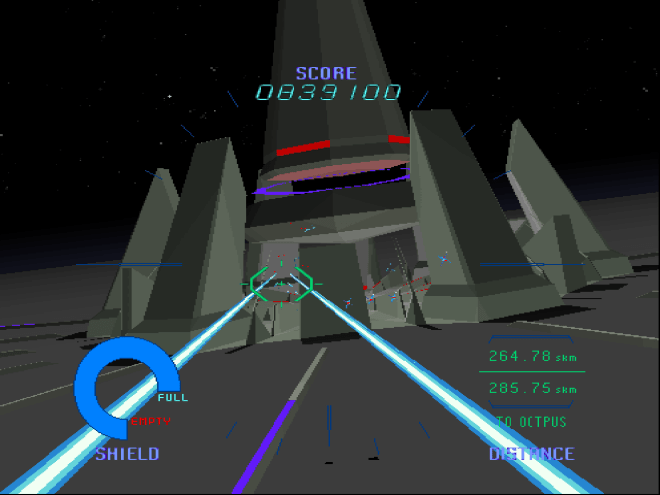

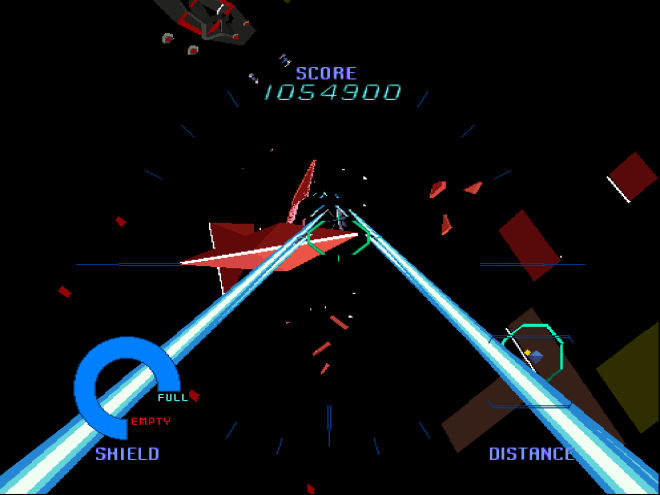

Vidéo – Cinq minutes de jeu :

NOTE FINALE : 13/20

Rad Mobile représente peut-être à la fois la première borne 32 bits de SEGA et la première apparition d'un certain Sonic the Hedgehog, mais dans les faits, cela reste avant tout un recyclage en règle des vieux principes et des vieilles technologies de la firme. Tout comme G-LOC : Air Battle n'était pas grand chose de plus qu'After Burner en changeant la vue, Rad Mobile fait surtout penser à un OutRun en vue subjective à travers les États-Unis. En dépit de quelques nouveautés allant de l'intéressant (la circulation à double sens, les interventions de la police, les rivaux, les raccourcis), au nettement plus gadget (la possibilité d'activer ses phares ou ses essuie-glaces), il faut reconnaître que le plaisir ne grimpe pas en flèche pour autant, notamment à cause d'une inertie pénible qui rend la conduite fastidieuse, et on comprend assez vite pourquoi le titre n'est pas entré dans les mémoires. De quoi s'amuser périodiquement par tranches de cinq minutes, avant de retourner faire la même chose en mieux sur Cruis'n USA.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une jouabilité qui n'a finalement pas grand chose de neuf à offrir depuis OutRun...

– ...à part qu'elle est devenue passablement médiocre

– Des rivaux qui vous laissent littéralement sur place en fin de partie

– Aucun mode multijoueur

– Beaucoup trop difficile

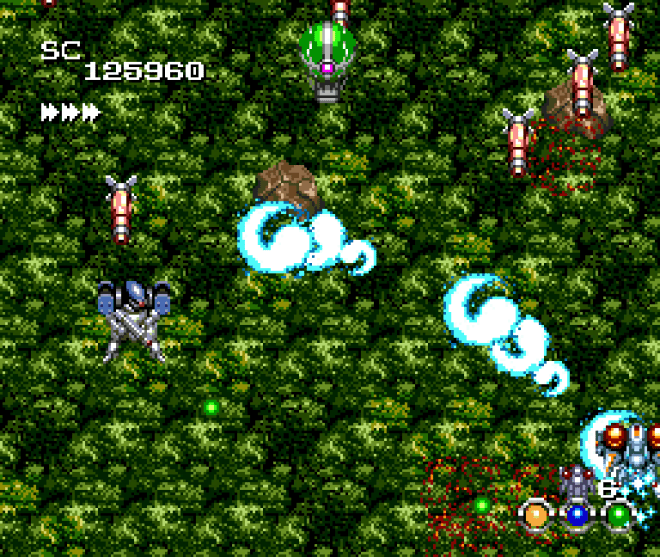

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Rad Mobile sur une borne d’arcade :

Version Saturn

Gale Racer

| Développeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. |

| Date de sortie : 2 décembre 1994 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par mémoire interne |

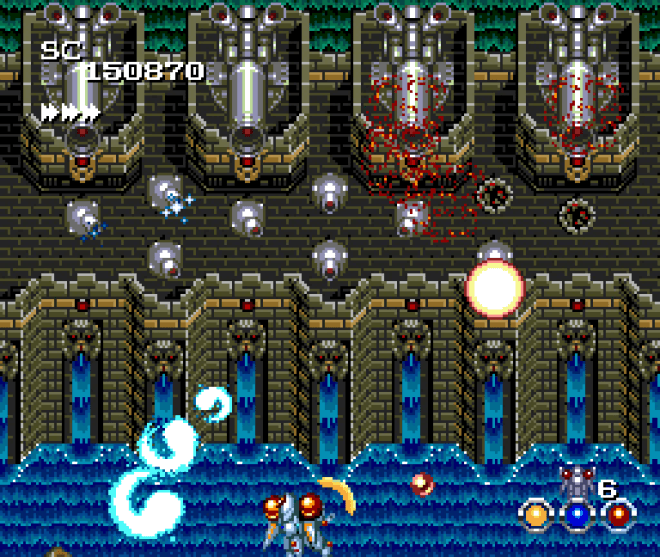

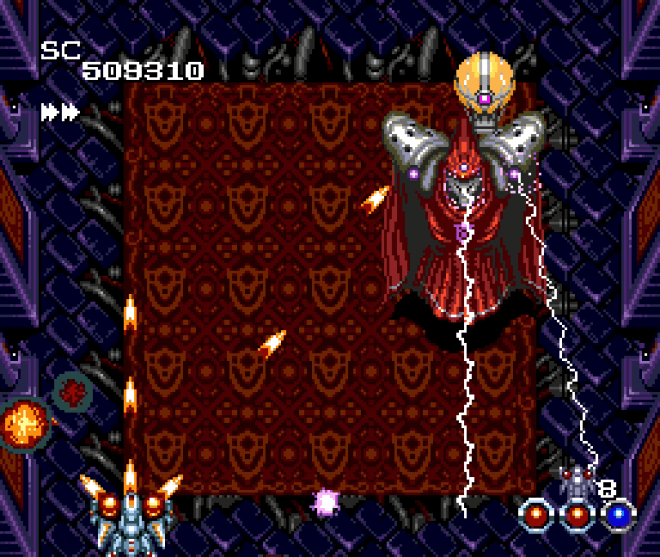

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu:

Parmi les nombreuses décisions étranges qui auront émaillé l’histoire de la Saturn, on pourra compter celle de faire figurer au line-up de la machine un titre de 1991 dont la réalisation, même sur arcade, n’impressionnait plus personne fin 1994 – surtout quand on avait déjà un certain Daytona USA, nettement plus attendu, sur le feu – mais celui-ci n’étant appelé à sortir que quelques mois plus tard, on peut imaginer que la firme japonaise ait préféré jouer la sécurité en assurant un jeu de course au lancement.

Comme une forme d’aveu de ne pas être très fier d’être aller déterrer une de ses vieilles licences, SEGA aura d’ailleurs commencé… par changer le titre du jeu. Et attention, il y a désormais un scénario, introduit par une vidéo qui doit occuper les deux tiers du CD-ROM à elle seule : vous êtes dorénavant le Gale Racer et… oui, bon, c’est juste un titre honorifique équivalent à « super pilote de la mort » que tout le monde voudrait avoir, et donc vous rempilez pour le remettre en jeu parce que bon, why not.

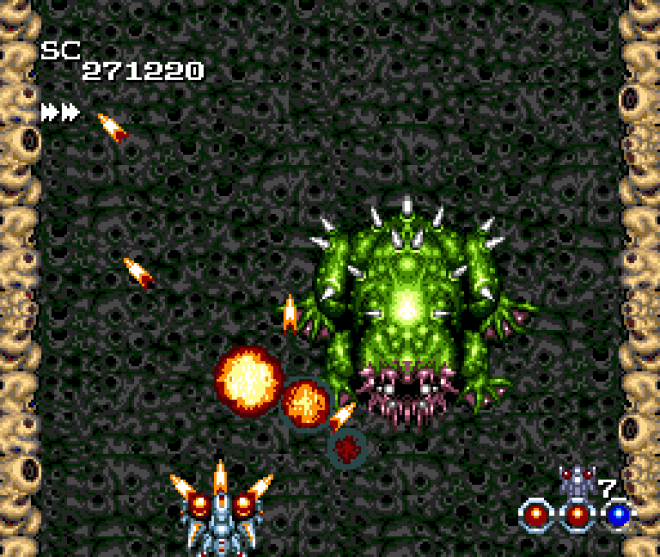

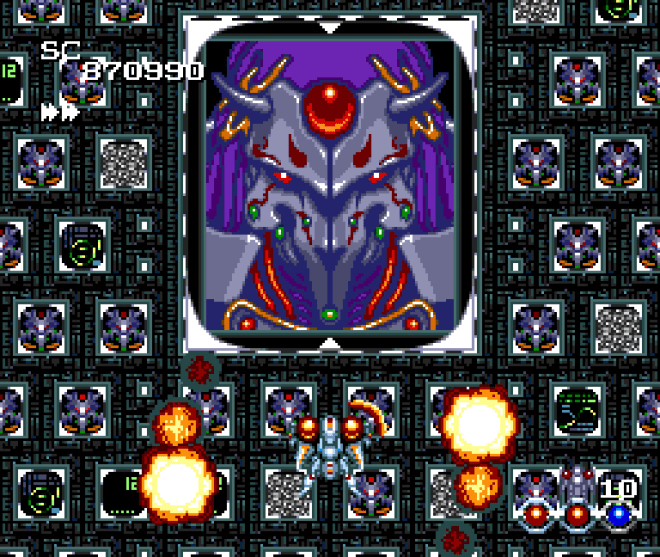

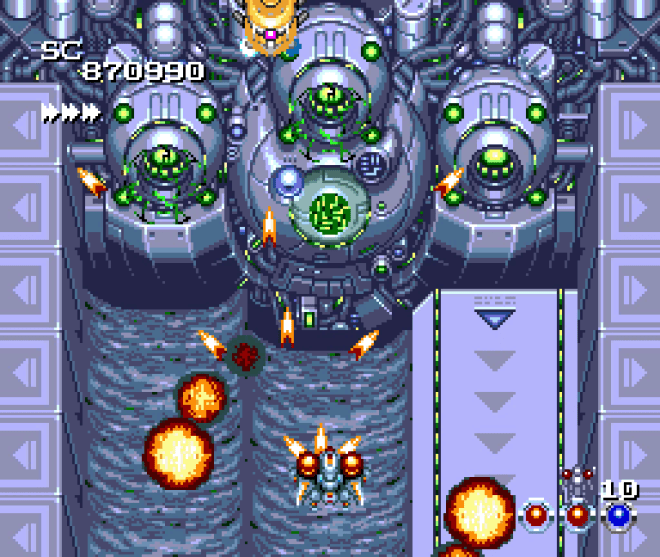

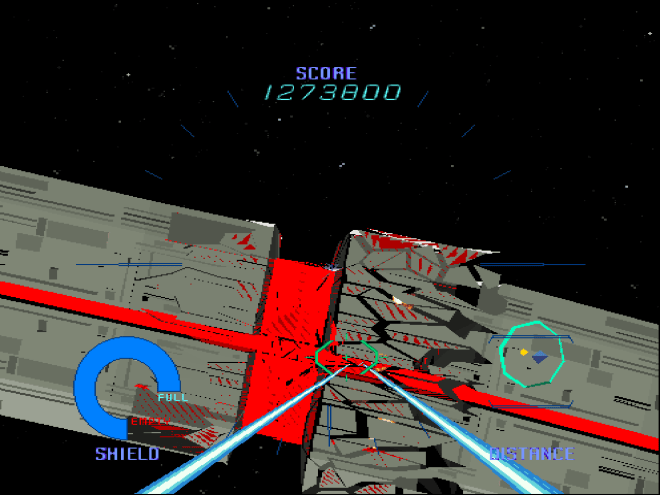

Dans l’absolu, changement de nom ou pas, Gale Racer reste un portage de Rad Mobile. Cela se ressent une fois la partie lancée, où l’on constate que la réalisation est restée très proche de celle de la borne – avec une petite modification, néanmoins : les véhicules adverses sont désormais en 3D polygonale plutôt qu’en sprites, parce que bon, c’était quand même ça qui allait faire vendre cette génération de consoles.

Le résultat, accueilli assez tièdement à l’époque par des joueurs et une presse vidéoludique qui ne juraient plus que par la 3D texturée partout, est malgré tout tout à fait correct, surtout que la sensation de vitesse est toujours très bien rendue… à un petit bémol près : la distance d’affichage est plus faible, ce qui fait que les voitures ont une fâcheuse tendance à apparaître de nulle part dix mètres devant vous. Non seulement cela envoyait d’entrée de jeu le message que la flambant neuve console 32 bits ne faisait toujours pas aussi bien qu’une borne d’arcade de presque quatre ans d’âge, mais cela vient pour le coup réellement pénaliser l’anticipation dans un jeu qui est pour ainsi dire intégralement basé dessus – pas le meilleur compromis qu’on puisse imaginer. On remarque également que chaque étape se termine dorénavant par un fondu au noir, le temps de charger le circuit et le prochain thème musical, ce qui signifie que vous serez littéralement stoppé dans votre élan toutes les minutes plutôt que d’enchaîner les courses sans interruption ! Là encore, pas de quoi mettre le support CD-ROM en avant…

Histoire de compenser, SEGA aura au moins eu le mérite d’ajouter un mode Time Trial et un système de sauvegarde permettant à la fois de sauvegarder votre progression et surtout vos temps. Pas de quoi faire exploser la durée de vie du titre, mais quitte à jouer à un jeu de course, autant dire que c’est le bienvenu.

Le véritable apport, toutefois, reste l’inclusion d’un mode deux joueurs, hélas limité à quatre circuits (ce qui, vu leur taille, ne devrait pas vous occuper longtemps), mais qui a le mérite de palier à un manque de la borne et d’offrir un peu de convivialité. Avec le recul, on comprend que ce jeu qui sentait un peu le bouche-trou en attendant Daytona USA n’ait pas quitté le Japon, mais à une époque où on s’intéresse davantage au plaisir de jeu qu’au nombre de polygones, il faut admettre qu’il est loin d’être catastrophique : c’est un jeu qui a les forces et les faiblesses de l’arcade et qui sait toujours se montrer amusant le temps d’une partie rapide, mais qui risque de ne pas vous mobiliser pendant des semaines. Un petit jeu popcorn jouable à deux et qu’on prendra plaisir à lancer au terme d’une longue journée de travail ; il en faut également.

NOTE FINALE : 13/20

Porté sur Saturn et devenu Gale Racer pour l’occasion, le jeu de course de SEGA compense quelques faiblesses inattendues (la distance de vue rabotée, le saucissonnage de la course) par l’ajout d’un nouveau mode de jeu et surtout l’inclusion d’un mode deux joueurs hélas un peu chiche mais qui a le mérite d’exister. Sans doute pas de quoi décrocher la mâchoire des joueurs de l’époque qui attendaient de voir ce que cette fameuse nouvelle génération avait dans le ventre, mais pour ceux qui cherchent un petit jeu de conduite orienté arcade, ça fait le café.