Développeur : BioWare Corporation

Éditeur : Interplay Productions, Inc. (Amérique du Nord, Europe) – SEGA Enterprises Ltd. (Japon)

Titres alternatifs : Battleground Infinity (titre de travail), Forgotten Realms : Iron Throne (titre de travail), Puerta de Baldur (Espagne), Wrota Baldura (Pologne)

Testé sur : PC (Windows 9x) & Macintosh

Disponible sur : Linux, MacOS X, Windows

L’extension du jeu : Baldur’s Gate : Tales of the Sword Coast – La légende de l’île perdue

Présent au sein des compilations :

- Baldur’s Gate (Edition spéciale incluant Fallout) (1998 – PC (Windows 9x))

- Baldur’s Gate : The Original Saga (1999 – Linux, PC (Windows 9x), Windows, MacOS X)

- Planescape : Torment / Baldur’s Gate / Fallout 2 (2000 – PC (Windows 9x))

- Black Isle Compilation (2002 – Windows)

- Black Isle Compilation Part Two (2004 – Windows)

- Baldur’s Gate : Inclus 4 Jeux (2006 – Windows)

- Ultimate Dungeons & Dragons (2006 – Windows)

- Dungeons & Dragons : Anthology – The Master Collection (2011 – Windows)

Le remaster du jeu : Baldur’s Gate : Enhanced Edition (2012 – Windows)

La série Baldur’s Gate (jusqu’à 2000) :

- Baldur’s Gate (1998)

- Baldur’s Gate II : Shadows of Amn (2000)

Version PC (Windows 9x) & Macintosh

| Date de sortie : 21 décembre 1998 (Amérique du Nord, Europe) – 5 janvier 1999 (France) – 29 octobre 1999 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 6 (via câble null-modem, internet, modem ou réseau local) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, suédois |

| Supports : CD-ROM, DVD-ROM, dématérialisé |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Version testée : Version dématérialisée française testée sous Windows 10 |

| Configuration minimale : Version PC : Processeur : Intel Pentium 166MHz – OS : Windows 95 – RAM : 16Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 4X (600ko/s) Configuration graphique : DirectX : 5.0 – VRAM : 2Mo – Résolution : 640×480 – Couleurs : 16, 24 ou 32 bits Configuration sonore : DirectSound3D, Dolby Surround, EAX Version Macintosh : Processeur : PowerPC 603e – OS : MacOS 8.1 – RAM : 64Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 4X (600ko/s) Configuration graphique : Résolution : 640×480 – Couleurs : 16, 24 ou 32 bits |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

En 1998, le jeu de rôles occidental, en tant que genre vidéoludique, n’était pas exactement au sommet de sa forme.

En fait, le décrire comme « au bord du précipice » serait déjà plus proche de la vérité. À l’instar d’un autre genre-roi de la décennie précédente, le jeu d’aventure, le jeu de rôles semblait être arrivé à un tournant qu’il ne savait pas comment négocier, négligé au profit de genres devenus beaucoup plus rentables – le FPS en tête –, et désormais pris d’assaut par la concurrence naissante des J-RPG débarqués en fanfare avec la génération 32 bits via le carton planétaire d’un certain Final Fantasy VII.

Signe des temps, les deux licences majeures qui avaient porté le genre depuis ses débuts semblaient alors au point mort : Ultima n’avait plus vraiment donné signe de vie depuis un huitième opus décevant – si l’on exclut l’émergence d’Ultima Online, qui restait réservé à un public particulièrement ciblé, le commun des mortels n’étant alors pas exactement équipé d’abonnements internets illimités pour profiter de l’un des premiers MMORPG de l’histoire – quant à Wizardry, son dernier opus canonique remontait déjà à six ans, et son seul frémissement sur ordinateur depuis lors avait pris la forme d’un spin-off s’aventurant sur les traces de Dragon Lore. Les « Gold Boxes » n’étaient plus qu’un obscur souvenir, SSI avait perdu l’exclusivité des droits de Donjons & Dragons suite à l’échec commercial de Dark Sun : Shattered Lands avant d’être racheté par Mindscape, et les quelques titres adaptés de la licence depuis lors, qu’ils se nomment Menzoberranzan, Ravenloft ou DeathKeep, avaient échoué à marquer les esprits – la plupart des dernières adaptations faisant carrément le choix de ne plus être des jeux de rôles. Oh, hors de la licence, il y avait bien eu des Diablo, mais on touchait plus là au hack-and-slash axé sur la montée en puissance que vers une véritable expérience s’approchant du jeu de rôle tel qu’on l’entend. Bref, en-dehors du minuscule espoir qu’avaient représenté l’excellent Fallout et sa suite, qui apparaissaient hélas davantage comme un baroud d’honneur que comme un nouveau départ, le genre semblait définitivement passé de mode et bien décidé à refermer pudiquement le couvercle de son cercueil dans une vaste et totale indifférence. Ni fleurs, ni couronne.

Et puis Baldur’s Gate est arrivé.

Il est encore difficile, avec plus d’un quart de siècle de recul, de mesurer l’impact qu’aura eu le titre de BioWare auprès des derniers rôlistes qui se désolaient de voir le genre glisser inexorablement dans l’oubli – et en particulier auprès des fans de Donjons & Dragons, qui vivaient alors, au moment ou plus personne ne l’attendait, l’arrivée du titre le plus important à l’échelle de la licence depuis Pool of Radiance – et sans doute au moins jusqu’à Baldur’s Gate III, qui aura ironiquement endossé exactement le même costume que celui de son prédécesseur en venant rappeler que les jeux de rôle, quoi qu’en pensent les pontes de l’industrie, étaient en fait toujours extrêmement populaires à partir du moment où on se donnait la peine de faire les choses correctement.

Et à ce niveau, Baldur’s Gate aura représenté la véritable matérialisation d’un vieux fantasme que les plus prometteuses des « Gold Boxes » n’avaient fait qu’effleurer : un jeu accessible et bien réalisé donnant réellement l’impression de participer à une campagne sur papier de Donjons & Dragons et de la vivre comme si on y était, tant tout ce qui avait jusque là été confié à l’intelligence du maître de donjon et à l’imagination des joueurs était désormais présent, de visu, avec un luxe de détails encore jamais observé. Il est important de comprendre que Baldur’s Gate n’aura pas juste été un « bon » jeu de rôle, ni même un excellent jeu de rôle : c’était, à l’instant « t », le jeu de rôle que tous les fans de la licence avaient attendu à peu près depuis les débuts de l’informatique. Oui, à ce point-là.

D’abord, il y a donc le jeu en tant qu’adaptation de Donjons & Dragons – ou, plus précisément, des règles avancées qui représentent ironiquement l’aspect du jeu qui a le plus mal vieilli à présent que la célèbre licence de jeu de rôle en est à sa cinquième édition. Dès l’étape de la création du héros – tous les autres membres de l’équipe pouvant compter jusqu’à six personnages étant à recruter en jeu – on ne peut que se réjouir à la fois de l’accessibilité de l’interface, chaque choix étant accompagné d’un texte visant à expliquer exactement les règles, et de la fidélité des possibilités – à quelques minuscules anicroches près (les fans aguerris de la licence remarqueront, par exemple, qu’il est impossible ici de se battre à deux armes).

Ce respect signifie également que les quelques faiblesses de la licence sont toujours visibles : ainsi, créer un personnage aux caractéristiques équilibrées n’offre à peu près aucun intérêt, chaque classe ayant intérêt à renforcer au maximum les compétences qui lui sont utiles sans se préoccuper des autres. Jouer un guerrier avec 3 en intelligence, par exemple, n’aura absolument aucune incidence sur les dialogues, contrairement à ce qui avait été observé dans Fallout – mais on notera néanmoins que le charisme, pour sa part, pourra bel et bien avoir un impact sur les réactions des PNJ ainsi que sur les prix pratiqués par les marchands. Les joueurs débutant leur trentième partie seront sans doute heureux de constater que tel garde bourru, qui les avait pratiquement envoyé paître à la conclusion d’une quête avec un précédent personnage, aura en revanche adressé une remarque amicale et donné une tape dans le dos et un objet magique à un héros avec 18 en charisme pour la même mission : le genre de petits détails auquel les adaptations de la licence ne nous avaient alors pas encore habitués.

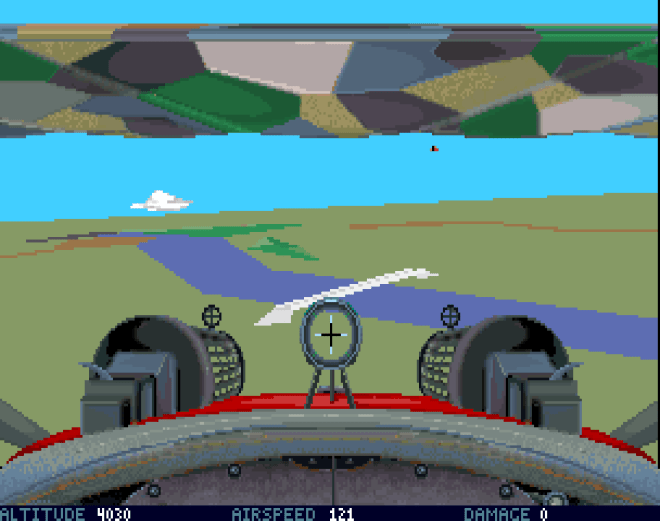

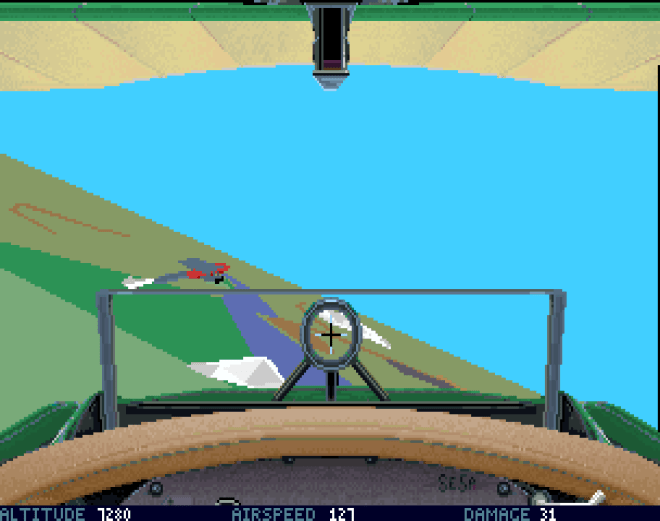

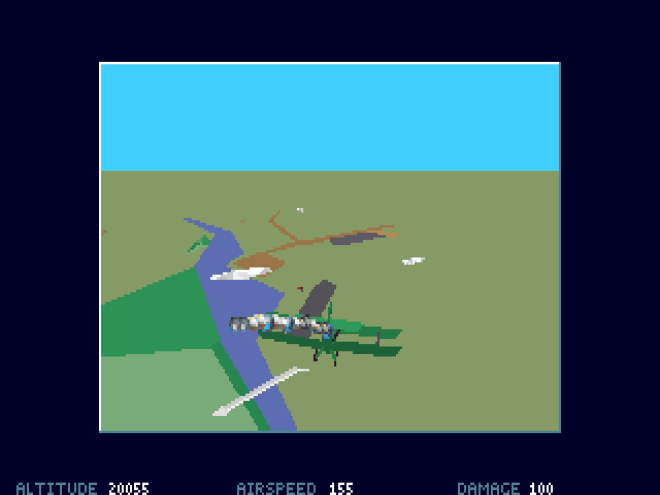

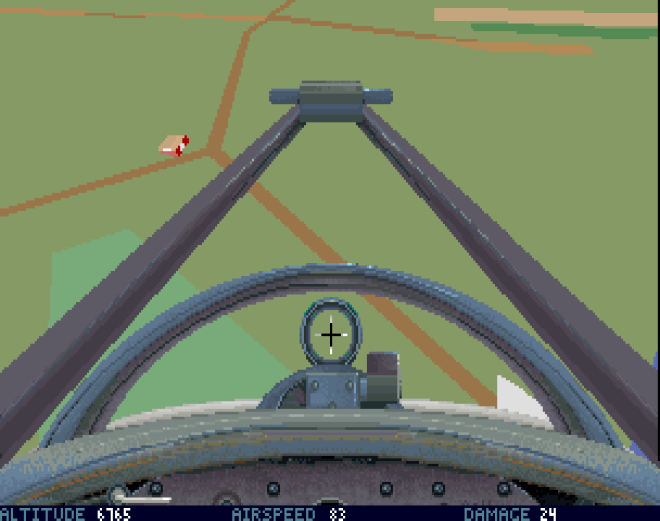

Ensuite, il y a la réalisation. À ce niveau, le choix assez gonflé de la 2D à une époque où on ne réfléchissait déjà plus que par rapport à la puissance de sa carte accélératrice 3D aura certainement été la plus grande idée du jeu, lui permettant de s’afficher en 640×480 et en 32 bits dans un monde qu’on n’avait encore jamais pu visualiser d’une façon aussi vivante. Il faut se souvenir que, depuis l’origine du genre, les mondes des jeux de rôles tendaient à être représentés via des assemblages de blocs ou de tuiles ; l’idée remontait au premier Ultima et avait offert pendant plus de quinze ans un excellent compromis pour figurer tout un univers en économisant au maximum la place présente sur les surfaces de stockage disponibles, et cette philosophie s’était poursuivie jusqu’aux débuts du support CD-ROM – même Fallout avait continué à fonctionner selon ce principe.

Les japonais avaient certainement été les premiers à le faire voler en éclat avec les centaines d’écrans patiemment modélisés pour Final Fantasy VII – encore lui – mais Baldur’s Gate aura été le premier jeu de rôle occidental à mettre en scène un monde médiéval fantastique dont chaque région, chaque bâtiment, chaque ruelle de chaque ville a été au préalable créé en 3D avant d’en tirer une illustration respectant à la fois tous les reliefs offerts par les décors tout en offrant un luxe de détails proprement ahurissant – et pour cause, il n’y a aucune contrainte causée par le nombre de polygones à afficher puisqu’il s’agit juste d’un bitmap. Conséquence : loin de se promener sur des cases d’herbe ou de colline, le groupe du joueur se déplace d’un bout à l’autre dans un monde présenté à l’échelle où le moindre arbre, la moindre fleur, la plus petite anfractuosité dans la pierre d’une muraille sont visibles à l’écran. Architectures mégalomanes, statues géantes, épaves échouées sur la grève, forteresses bâties à flanc de falaise avec un réseau de grottes à visiter, cascades se déversant dans une rivière – tout est permis, et à l’exception de la répétition de quelques intérieurs de bâtiments, le jeu met un point d’honneur à ne jamais présenter deux fragments de zone semblables au cours de son aventure. Il sera ici possible d’explorer les centaines d’écrans qui composent la quarantaine de régions qui composent la Côte des Épées comme le ferait un véritable touriste : en s’émerveillant devant chaque forêt, chaque bourgade, chaque combe, chaque bastion – le tout agrémenté de tout une faune apportant encore davantage de vie aux tableaux, les papillons butinant les fleurs tandis que lapins, rats et volatiles vivent leur vie en temps réel. Pour la première fois, le monde de Féérune n’était plus une simple abstraction : il était tangible jusqu’à l’ultime extrémité du dernier brin d’herbe. Et ça, en 1998, on n’y croyait plus – quelle claque en découvrant le jeu !

Cet aspect « plongée dans un monde comme on ne l’avait jamais vu » ne fonctionnerait pas sans une interface à la hauteur. En dépit de la complexité des règles de Donjons & Dragons aux yeux d’un néophyte, Baldur’s Gate est certainement la première adaptation rôliste de la licence à pouvoir nourrir la prétention d’être jouable sans avoir à ouvrir le manuel. Dès la création de personnage, comme on l’a vu, le joueur se voit livrer toutes les informations pertinentes, et cette volonté d’accessibilité se poursuit lors de la zone de départ du jeu, où des PNJ sont disposés à intervalles réguliers pour vous délivrer toutes les informations sur la prise en main, laquelle est de toute façon limpide et jouable intégralement à la souris : les différents volets d’interface (feuille de personnage, livre de sort, carte, ou encore un journal qui a l’excellente idée d’enregistrer automatiquement vos rencontres et vos quêtes sous la forme de notes écrites – autre grande nouveauté) à gauche, les portraits des personnages à droite et les ordres à leur donner en bas de l’écran.

Que l’on cherche à se dissimuler dans l’ombre, à jeter un sortilège ou à désamorcer un piège, aucune action ne demande plus de deux clics, ce qui permet au jeu d’être tout aussi aisé à prendre en main aujourd’hui qu’il l’était il y a vingt-sept ans. L’idée la plus originale, cependant, est sans doute à aller chercher du côté des combats, puisque Baldur’s Gate aura fait le choix de tirer un trait sur les affrontements au tour-par-tour pour proposer des combats en temps réel… avec une pause active. Traduit en clair, on n’est pas face à un action-RPG : les combats respectent toujours scrupuleusement les règles et les lancers de dés de la licence, un « round » durant ici simplement six secondes au lieu de soixante afin de dynamiser un peu les rencontres (imaginez, sinon, des corps à corps où les combattants porteraient littéralement une seule attaque par minute lors des premiers niveaux…), mais il est possible de mettre le jeu en pause à n’importe quel moment via une simple pression sur la barre espace et de donner des instructions à ses personnages pendant cette pause. Un excellent compromis pour régler en une poignée de secondes des mêlées contre des meutes de monstres inoffensifs tout en conservant toutes les possibilités stratégiques lors des combats les plus complexes, lesquels nécessiteront bien souvent de dégainer tous vos sorts et toutes vos invocations, quitte à se retrouver avec plus d’une vingtaine de personnages à l’écran ! Le principe rappelle celui de Darklands, mais en beaucoup plus jouable et en bien plus naturel, et il fait mouche. Comme (pratiquement) tout le reste.

Tant qu’à faire, on en viendrait presque à oublier d’évoquer un aspect qui, là encore, aura souvent été trop anecdotique à l’échelle du jeu de rôle occidental : le scénario. On ne va pas se mentir : à quelques exceptions près, comme le formidable Serpent Isle (ou l’immense Fallout, encore une fois), les jeux de rôle tendaient encore trop souvent à se limiter à une trame de type « tuer le grand méchant et/ou sortir de son donjon », et la meilleure surprise pour égayer le prétexte à enchainer les combats se limitait généralement à un lore un peu plus développé que la moyenne. Excellente nouvelle : Baldur’s Gate fait le choix d’une véritable aventure, où le joueur incarne un orphelin élevé par un magicien dans la forteresse retirée de Château-Suif et qui se découvre soudain le centre d’intérêt d’un adversaire inconnu qui semble dédier une énergie particulière à avoir sa peau, quitte à placer régulièrement des assassins sur sa route.

À l’échelle géopolitique, la Côte des Épées connait une crise inédite touchant le commerce du fer : depuis plusieurs semaines, les armes et armures tendent à s’effriter sans que personne ne puisse établir pourquoi, et pour parachever le tableau, les tensions vont en grandissant avec la région de l’Amn, au sud, au point qu’on en vienne à craindre une guerre – la situation est telle que la ville de la Porte de Baldur en a temporairement fermé ses portes. Mais qu’est-ce qui pourrait bien relier tous ces événements à votre petite personne, gamin de vingt ans sans titre, terre ni richesse, qui se retrouve soudainement livré à lui-même après avoir quitté Château-Suif en catastrophe ? Des centaines de PNJ, des milliers de lignes de dialogue, des quêtes dans tous les sens et une écriture efficace qui guide le joueur tout en lui laissant le choix de son attitude lors des dialogues, qu’il décide de jouer un héros vertueux ou un parfait salaud : tout est là. Il y a littéralement des dizaines d’heures à passer à explorer chaque recoin de chaque zone, et le jeu offrant une structure ouverte (en-dehors de la ville de la Porte de Baldur, vous êtes libre d’aller absolument où vous voulez dès le début de l’aventure – à vos risques et périls, naturellement), il n’impose jamais son rythme au joueur. Pas de pression du temps ici : si vous voulez parler à tout le monde, retourner chaque pierre et rencontrer tous les aventuriers pour vous faire un groupe vous correspondant, vous pouvez. Vous seriez d’ailleurs bien inspiré de ne pas prendre trop à la légère les alignements des divers personnages : c’est quand on voit les membres chaotiques mauvais de son groupe commencer à s’entretuer avec les loyaux bons un soir où la fatigue sera venue à bout de la patience de chacun qu’on réalise qu’il n’est jamais bien avisé de faire n’importe quoi en pensant que tout le monde va suivre sans broncher le chef que nous sommes, et que les personnages vertueux vivront assez mal d’accompagner un voleur à la petite semaine ou un assassin décomplexé.

Après cet interminable concert de louanges, la question mérite d’être posée : Baldur’s Gate a-t-il seulement un défaut ? Comme beaucoup de pionniers, à sa manière, oui – même si une partie est également imputable à sa fidélité aux règles de Donjons & Dragons en elles-mêmes. Par exemple, il n’existe aucune option pour que vos soigneurs s’occupent automatiquement des blessés pendants les phases de repos ; vous en serez donc quitte à lancer manuellement tous les sorts vous-mêmes avant de relancer une nuit de sommeil jusqu’à ce que tout le monde soit en pleine santé. Les projectiles, comme les flèches, ne peuvent être entassés que par groupes de vingt unités – ce qui part très vite, et oblige donc à remplir l’inventaire de vos tireurs à distance de munitions avant de partir en expédition. Le pathfinding, en dépit de ses efforts, est particulièrement catastrophique dès l’instant où il doit gérer vos six personnages à la fois – les donjons ayant la mauvaise idée de se dérouler dans des couloirs de deux mètres de large représenteront souvent votre pire cauchemar tant chaque affrontement pourra y virer au gag le temps que vos guerriers parviennent à trouver le chemin jusqu’à leur cible.

On pourra également signaler une traduction française avec quelques petites erreurs pardonnables, mais qui souffre en revanche d’un très faible nombre de doubleurs, et où la moindre phrase semble hésiter entre le sous-jeu permanent et le sur-jeu à exploser toutes les limites connues du cabotinage – on s’approche même du franchement gênant quand la poignée d’acteurs mobilisés se sent obligée de donner des accents aux personnages qu’ils incarnent. Dernier regret : les options de dialogue demeurent très symbolique, et dans l’ensemble on trouve ici le fameux « modèle BioWare » voulant que chaque choix de conversation se limite à trois options : être gentil, être très méchant, ou bien réclamer du pognon – une approche qui ne casse pas des briques pour aider à incarner son personnage et à le doter d’une personnalité. Autant de maladresses qui, mises bout-à-bout, finissent par égratigner un peu la peinture du monument. N’en reste pas moins une épopée qui nous parait peut-être aujourd’hui un peu plus convenue et un peu plus prévisible mais qui n’en conserve pas moins une indéniable magie tandis que l’on se perd, littéralement, dans les vallées oubliées de Féérune. En 1998, le jeu de rôle s’est rappelé d’où il venait, et il est revenu à la vie. Baldur’s Gate est un pèlerinage : tant que vous ne l’avez pas entrepris, votre parcours dans l’histoire du jeu de rôle occidental et dans celui de la licence Donjons & Dragons en particulier ne saurait être considéré comme complet.

Vidéo – Quinze minutes de jeu :

NOTE FINALE : 18,5/20

Paru à une époque où le jeu de rôle occidental semblait à l'agonie, plus grand séisme dans l'univers des adaptations de Donjons & Dragons depuis Pool of Radiance – et sans doute au-delà –, Baldur's Gate aura été le miracle absolu, le jeu qu'on n'attendait plus au moment où plus personne n'osait l'espérer, au point de réinjecter à lui seul une vitalité nouvelle à tout le genre pour plusieurs années. À bien des niveaux, le titre de BioWare représente enfin la matérialisation de cette partie de jeu de rôle papier sur ordinateur dont on rêvait alors depuis vingt ans, avec une ambition démesurée étalant une réalisation exceptionnelle sur pas moins de cinq CD-ROM, une interface lumineuse, un terrain de jeu grisant, un scénario enfin pertinent et des mécanismes intégrés avec une intelligence rare. Explorer la Côte des Épées est plus qu'une expérience : c'est comme fouler pour la toute première fois le sol de Féérune pour en rencontrer les habitants, en visiter les bourgs et les cités et humer la moindre fleur de la plus anodine forêt. Quelques infimes lourdeurs largement héritées de la deuxième édition des règles ne suffisent pas à pénaliser un jeu qui a merveilleusement vieilli : si vous voulez comprendre la véritable origine du succès colossal de Baldur's Gate III, commencez ici. Vous ne le regretterez pas.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Quelques petites lourdeurs, notamment dans la gestion de l'inventaire

– Des règles de la deuxième édition qui ont plus mal vieilli que le jeu en lui-même

– Un pathfinding qui peut transformer la visite d'un donjon aux couloirs trop étroits en cauchemar

– Des choix lors des conversations qui n'ont encore que très peu d'impact sur le déroulement de la partie

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Baldur’s Gate sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Quelle richesse ! Quel style ! Quelle maestria ! Bravissimo ! En tous cas, les clones de Diablo, passés ou à venir ont du souci à se faire : Baldur’s Gate ouvre une nouvelle voie dans le genre grâce à une profondeur, à un réalisme et à une réalisation hors pair. Que lui reprocher à part des broutilles (temps de chargement un peu longuets ou nécessité de posséder une bonne bécane) ? »

Luc-Santiago, Génération 4 n°118, janvier 1999, 5/6

Baldur’s Gate : Tales of the Sword Coast – La légende de l’île perdue

Développeur : BioWare Corporation

Éditeur : Interplay Productions, Inc. (PC – Amérique du Nord, Europe) – SEGA Enterprises Ltd. (PC – Japon) – Graphic Simulations Corporation (Macintosh – Amérique du Nord)

Titre original : Baldur’s Gate : Tales of the Sword Coast (États-Unis)

Titres alternatifs : Baldur’s Gate : Die Legenden der Schwertküste (Allemagne), Wrota Baldura : Opowiesci z Wybrzeza Mieczy (Pologne), 博德之门 :剑湾传奇 (Chine)

Testé sur : PC (Windows 9x) & Macintosh

Date de sortie : 30 avril 1999 (PC) – 29 mai 2001 (Macintosh)

Disponible sur : Linux, MacOS X, Windows

Même si les extensions de jeux vidéo étaient loin d’être une nouveauté à la fin des années 90 – on se souviendra des « data disks » dont se dotaient déjà des titres comme Populous dix ans plus tôt –, c’est à cette période qu’elles auront commencé à devenir une addition régulière à la plupart des titres à succès vendus sur PC, les FPS en tête. Étant donné le triomphe critique et commercial rencontré par Baldur’s Gate, on n’aura pas été surpris outre mesure de voir le titre de BioWare se doter d’un contenu additionnel pour faire patienter les joueurs avant l’indispensable suite qui ne paraîtrait que l’année suivante. Ce qui aura été un peu plus surprenant, en revanche, aura été de découvrir que cette extension baptisée Tales of the Sword Coast (avec diverses traductions, la version française optant pour La légende de l’île perdue sans pour autant supprimer le titre original) ne situe pas son action après la campagne principale, comme on aurait pu s’y attendre, mais bien pendant – un peu à la façon dont Forge of Virtue et The Silver Seed se déroulaient en parallèle d’Ultima VII et de Serpent Isle.

Deux régions viennent donc s’ajouter à la carte du monde : à l’extrême-nord, la ville de Barbe d’Ulgoth servira en quelque sorte de hub de quêtes pour accéder à l’essentiel du reste du contenu de l’extension, entre un labyrinthe où sont prisonniers divers magiciens, l’épave du mythique navire de Baldurien échoué sur une île peuplée de loups-garous, et surtout diverses requêtes envoyant le groupe du joueur vers ce qui constituera le plat de résistance de l’extension : la tour de Durlag, sorte de donjon géants sur plusieurs étages avec énigmes, pièges et monstres à gogo et même boss final. De quoi occuper un groupe déjà d’un bon niveau entre cinq et dix heures, et lui offrir l’occasion d’amasser encore davantage de butin et d’expérience. Bien évidemment, proposer des donjons additionnels à des joueurs qui avaient alors pour la plupart déjà fini le jeu n’aurait offert que peu d’intérêt à partir du moment où ceux-ci avaient sans doute déjà atteint le plafond d’expérience fixé à 89.000 points par personnage, c’est pourquoi celui aura été repoussé à 161.000 – l’occasion de gagner un à deux niveaux de plus selon les classes, et surtout de laisser les magiciens se faire plaisir avec des sorts de niveau cinq. Et histoire de ne pas déséquilibrer le jeu de base, le combat final y a également été rendu plus difficile, pour éviter que vos personnages hyper-balèzes ne viennent à bout d’un combat censé être dantesque avec une main dans le dos.

Comme souvent, on ne trouvera rien ici qui transcende l’expérience de base : les nouvelles quêtes sont pour la plupart bien écrites et la tour de Durlag présente quelques moments de bravoure – quelques bugs aussi, hélas, qui m’auront valu de ne pas avoir pu la terminer parce que des portes censées rester ouvertes avaient enfermé éternellement mon groupe – mais on reste fidèlement dans les clous de l’aventure initiale, et ce n’est sans doute pas plus mal. Ces ajouts seront de toute façon à peu près indissociables du contenu d’origine pour les joueurs actuels, puisque l’extension est incluse par défaut dans toutes les versions commerciales du jeu, y compris dans l’assez dispensable Enhanced Edition de 2012. tant qu’à faire, on ne va quand même pas se plaindre de quelques monstres, objets, quêtes et sortilèges en plus, non ?

NOTE FINALE : 16/20

Baldur’s Gate : Tales of the Sword Coast est une extension au sens littéral du terme, puisqu’elle ne prolonge pas la quête principale mais se contente d’ajouter du contenu, d’ailleurs assez bien agencé, à la Côte des Épées : des régions supplémentaires, un donjon massif, des sortilèges et des monstres à gogo, et encore un peu plus de loot pour faire face à un combat final désormais survitaminé. Rien de très surprenant, mais dès l’instant où on apprécie Baldur’s Gate, cette extension peut être considérée comme un ajout indispensable – cela tombe bien, c’est désormais le cas dans toutes les versions du jeu disponibles à la vente.