Développeur : Midway Manufacturing Company

Éditeur : Midway Manufacturing Company

Titres alternatifs : モータルコンバットII ~究極神拳~ (Mortal Kombat II : Kyūkyoku Shinken, graphie japonaise), 真人快打2 (Chine)

Testé sur : Arcade – Amiga – Game Boy – Game Gear – Master System – Mega Drive – Super Nintendo – 32X – PC (DOS) – PlayStation – Saturn

Disponible sur : Mac OS X, PlayStation 3, Windows 7/8/10/11

En vente sur : GOG.com (au sein d’une compilation regroupant les trois premiers épisodes)

La série Mortal Kombat (jusqu’à 2000) :

- Mortal Kombat (1992)

- Mortal Kombat II (1993)

- Mortal Kombat 3 (1995)

- Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)

- Mortal Kombat Trilogy (1996)

- Mortal Kombat Mythologies : Sub-Zero (1997)

- Mortal Kombat 4 (1997)

- Mortal Kombat Gold (1999)

- Mortal Kombat : Special Forces (2000)

Version Arcade

| Date de sortie : Juin 1993 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleur : Un joystick (huit directions) et cinq boutons |

| Version testée : Version internationale, révision L3.1 |

| Hardware : Processeurs : Texas Instruments TMS34010 50MHz ; Analog Devices ADSP-2105 10MHz Son : DMA-driven DAC ; 1 canal Vidéo : 400 x 254 (H) 54,70684Hz |

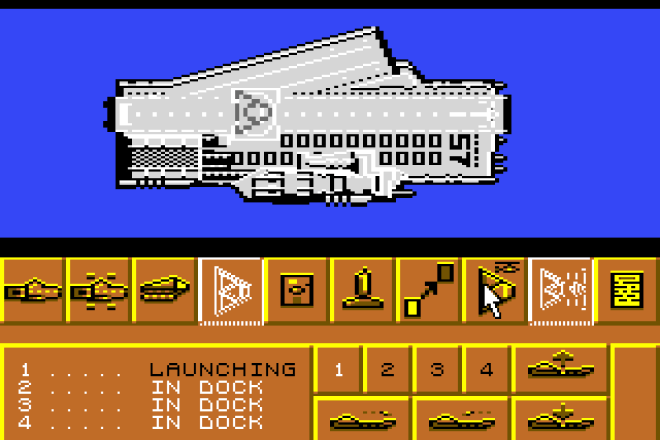

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Les éliminatoires de la grande guerre des jeux de combat auront fait beaucoup de victimes, y compris d’ailleurs parmi les joueurs, assommés de titres médiocres et sans imagination cherchant à capitaliser sur le succès de Street Fighter II – que, pour être honnête, personne n’avait vu venir.

Au milieu des dizaines (sinon des centaines) de logiciels venus disputer au hit de Capcom le droit de convoiter sa part de gâteau, le premier grand challenger n’aura finalement pas été issu de chez SNK et de sa borne d’arcade à domicile, mais bien des américains de chez Midway avec leur Mortal Kombat qui aura su viser juste et au bon moment pour devenir la nouvelle coqueluche des cours de récré du collège (et des journalistes pressés de réduire le jeu vidéo à une activité d’attardés avides de sang). Les portages du jeu se vendant comme des petits pains – littéralement par millions –, Capcom aura pris la surprenante menace suffisamment au sérieux pour décider d’avancer la sortie du futur « nouvel » épisode de sa saga, Super Street Fighter II, de quelques semaines, afin de détourner le projecteur de la nouvelle série qui montait. Ironiquement, au même moment, Midway avançait la sortie de Mortal Kombat II de quelques semaines exactement pour les mêmes raisons, ramenant les deux compagnies exactement au point de départ. Pour les joueurs fans de sang et de fatalités, cependant, une seule chose comptait : ils allaient enfin pouvoir rouvrir leur boucherie en version ludique.

L’heure, on s’en doute, n’était pas à la prise de risques : Mortal Kombat II aura donc cherché à étendre le concept du jeu de base plutôt que de le reprendre à zéro, et cela se ressent dès le scénario où le maléfique Shang Tsung est tout bêtement de retour après avoir été vaincu par Liu Kang au terme du premier jeu et avoir demandé une deuxième chance à son maître Shao Kahn, qui devient donc par extension le nouveau grand méchant du jeu. Le nouveau tournoi se tiendra cette fois directement dans l’Outre-monde (Outworld), ce qui ne changera strictement rien et ça tombe plutôt bien car tout le monde était venu chercher plus ou moins la même chose que la première fois.

Les guerriers du premier jeu sont donc de retour, moins Sonya et Kano qui seront cette fois restreints à apparaître enchaînés dans le décor du stage final, mais avec sept petits « nouveaux » dont certains ne le sont pas tant que ça : Reptile rejoint par exemple officiellement le roster après avoir été un personnage caché dans le premier opus. S’y ajoutent deux femmes assassins nommées Kitana et Mileena, un membre des forces spéciales américaines du nom de Jax (venu chercher Sonya), un être extra-planaire appelé Baraka, sans oublier Kung Lao, le meilleur ami de Liu Kang. La part du lion revient néanmoins à Shang Tsung, qui est désormais jouable – et oui, il peut toujours se transformer en n’importe lequel des autres combattants. Du côté des personnages non-jouables, Goro étant cette fois définitivement mort, il est remplacé par Kintaro, qui aurait dû être un homme-tigre, mais bon, en fait c’était difficile à réaliser, donc c’est juste un personnage qui ressemble vachement à Goro, mais avec des rayures dans le dos. Et naturellement, Shao Kahn sera désormais l’ennemi à abattre.

Les joueurs dotés d’un œil critique remarqueront déjà une certaine dose de recyclage : avec Reptile, Sub-Zero et Scorpion, on hérite par exemple de pas moins de trois personnages de ninjas… qui ne sont rien d’autre, d’un point de vue graphique, que des color-swaps du même sprite.

Sachant que Mileena et Kitana sont elles-mêmes, selon les versions, des clones ou des sœurs jumelles (donc, nouveau color-swap de la même actrice…), on sent bien que le budget de développement du jeu n’était pas censé passé dans les acteurs ni dans les costumes (l’équipe de Midway aura sans doute, à ce titre, été échaudée d’avoir dû faire face à un procès intentés par trois desdits acteurs pour réclamer des royalties qu’ils n’auront d’ailleurs pas obtenues). Mais du point de vue des joueurs, avec douze personnages jouables d’entrée plus trois personnages cachés, on se retrouvait déjà avec assez de matière pour rivaliser avec les ténors du genre, et même si le casting ne respire pas l’originalité, les nouveaux venus de type Baraka avaient l’avantage d’introduire un peu de sang neuf tout en développant le lore balbutiant de la saga. Bref, on le sent tout de suite : l’idée reste de capitaliser sur tout ce qui avait fonctionné dans le premier opus pour être absolument certain de ne perdre personne en route, et de booster le contenu pour justifier l’investissement auprès des joueurs qui se contentaient très bien de continuer à jouer à Mortal Kombat premier du nom.

Pour ce qui est des nouveautés, justement, le gameplay du jeu reste très largement calqué sur tout ce qui avait fait le succès du premier épisode : une action nerveuse et pas trop technique mais suffisamment variée, avec notamment la possibilité de faire des combos, pour pouvoir retenir à la fois le néophyte et le joueur un peu plus rodé.

Les mouvements de base ont été un peu rééquilibrés : si la jouabilité tient toujours sur cinq boutons, dont un dédié au blocage, on remarquera qu’il est enfin possible de donner un coup de poing accroupi (pour des dégâts minimaux) et que le coup de pied le plus puissant peut désormais expédier l’adversaire à l’autre bout de l’écran – les masques de collision ont également été retravaillés pour l’occasion. Du côté des coups spéciaux, si certains personnages sont plus gâtés que d’autres (Johnny Cage aura ainsi pas moins de six mouvements, là où la plupart du casting n’en aura que quatre), on remarquera que tous ont désormais au moins une attaque à distance, et que l’équilibrage reste perfectible (certains personnages de type Baraka sont rigoureusement inapprochables quand ils sont bien maniés), ce que vous aurez vite l’occasion de constater en solo, la difficulté étant particulièrement élevée. Comme dans le premier opus, il faudra à ce titre apprendre à reconnaître les coups qui passent mieux que les autres (le célèbre coup de pied sauté, au hasard) et à en abuser pour venir à bout d’ennemis qui peuvent autrement très facilement vous mettre au tapis sans même vous laisser le temps de bouger.

Évidemment, l’attraction principale de Mortal Kombat, c’était le gore, via les fatalités. Mortal Kombat II remet ici le couvert en voyant les choses en grand : chaque personnage a ici au moins deux fatalités, parfois trois, sans compter celles qui sont liées au décor ; vous pourrez donc arracher des têtes et des torses ou brûler des corps dans la joie et la bonne humeur, et consacrer beaucoup de temps à découvrir toutes les exécutions du jeu. Histoire de contrecarrer quelque peu le scandale qu’avait fait naître la violence du premier opus, Midway aura également eu l’idée d’ajouter deux nouveaux types de fatalités destinés à tourner en dérision la surabondance d’hémoglobine du programme : les babalities consisteront à transformer votre adversaire en bébé, et les friendship… à lui faire un cadeau ou à commettre un acte inoffensif (mais quelque part, c’est encore plus humiliant, pas vrai ?).

Bref, sensiblement la même chose qu’auparavant, mais avec davantage de possibilités et de variété. À ce titre, Mortal Kombat II vise clairement exactement le même public que le premier épisode, avec un certain succès : le gameplay nerveux, simple à assimiler, un peu plus difficile à maîtriser, est toujours de la partie, et le jeu demeure une excellente initiation pour les joueurs autrement intimidés par la complexité introduite par les cinq boutons de la borne. Beaucoup de personnages font doublon et on ne peut pas dire qu’on croule sous les possibilités tactiques, mais on sent bien que ce n’est de toute façon pas la philosophie du jeu : on peut très vite prendre ses marques avec un personnage, d’autant que la plupart des coups sortent très facilement, et s’il faudra un peu de temps avant d’avoir le réflexe d’aller chercher le bouton de blocage plutôt que de se contenter de reculer, le logiciel demeure une très bonne alternative à l’hyper-technicité introduite par une bonne partie des sagas concurrentes.

La réalisation fait une nouvelle fois le travail, avec des sprites plus gros que jamais et parfaitement digitalisés et une animation lacunaire, certes, mais qui permet de ne pas ralentir inutilement l’action. Si la musique reste assez discrète, on appréciera les nombreux bruitages, cris et autres messages digitalisés. Tant qu’à faire, on savourera également les nombreux détails stupides, comme les personnages glissant une tête hors de certains décors, le petit Dan Forden qui apparaîtra parfois en bas à droit de l’écran pour crier « Toasty ! », ou encore le fait qu’il soit possible de disputer une partie de Pong au bout de 250 parties d’affilée à deux joueurs. En résumé, très peu de surprises, et certainement rien qui puisse convaincre un joueur que le premier Mortal Kombat n’avait pas emballé. Mais pour ceux qui n’espérait rien d’autre qu’un peu plus de la même chose en mieux, alors le contrat est parfaitement rempli – à condition de ne pas choisir de se diriger directement vers les épisodes suivants, qui continueront de développer le contenu. Autant dire rien de révolutionnaire, mais parfois, ce n’est tout simplement pas ce que les joueurs attendent.

Vidéo – Combat : Raiden vs. Raiden :

NOTE FINALE : 16,5/20 Après le succès aussi inattendu que planétaire de Mortal Kombat, Midway aura remis le couvert en vitesse sans prendre aucun risque mais en misant sur ce que la plupart des joueurs attendaient : davantage de la même chose. Mortal Kombat II ne révolutionne en rien la formule instaurée par le premier opus, et se contente d'offrir plus de personnages, plus de coups, plus de décors, plus de fatalités – sans oublier, tant qu'à faire, quelques petits réajustements de gameplay. On n'est peut-être strictement jamais surpris, pas même par le nombre de personnages correspondant à de simples color-swap des mêmes acteurs, mais ça n'empêche absolument pas le jeu d'être au moins aussi plaisant, nerveux et efficace que son prédécesseur, surtout avec une réalisation encore un peu plus convaincante. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

CE QUI A MAL VIEILLI : – Quelques personnages qui sentent le recyclage d'assets – Une difficulté très frustrante en solo... – ...qui risque de vous contraindre à abuser sempiternellement des mêmes coups – Impossible de jouer les boss – Peu de réelles nouveautés comparé au premier opus

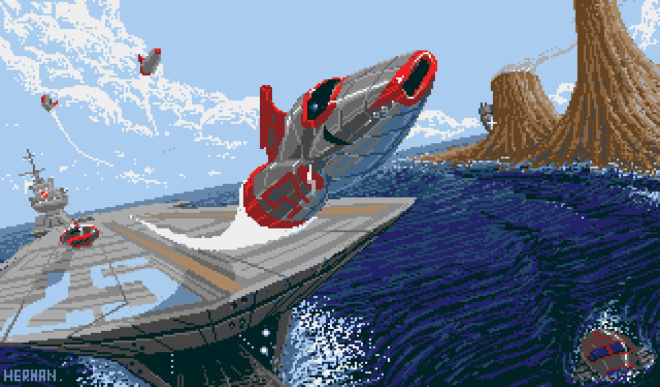

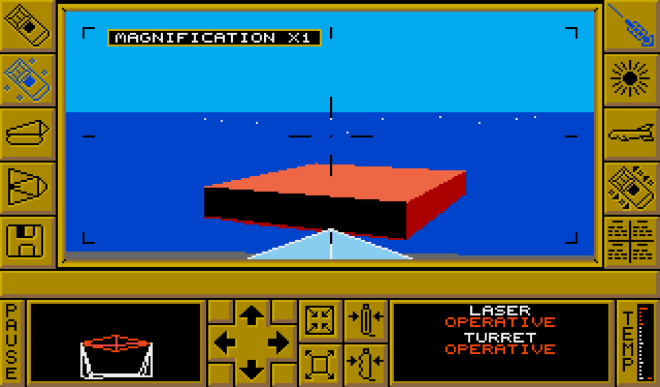

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Mortal Kombat II sur une borne d’arcade :

Version Amiga

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : Décembre 1994 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ (x3) |

| Contrôleur : Joystick* *Joysticks à deux boutons supportés, sauf sur Amiga 1200 |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 500/2000 – RAM : 1Mo Modes graphiques supportés : OCS/ECS Deuxième lecteur de disquette supporté |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

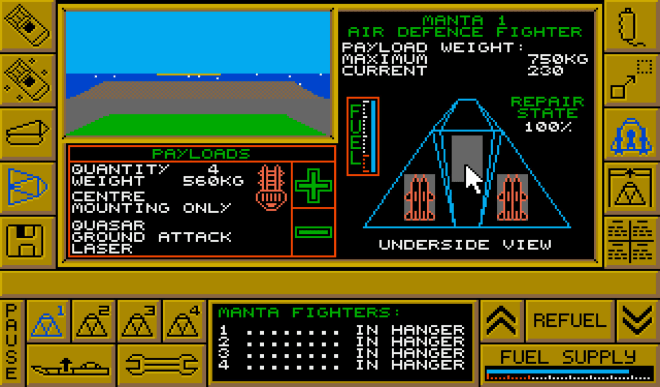

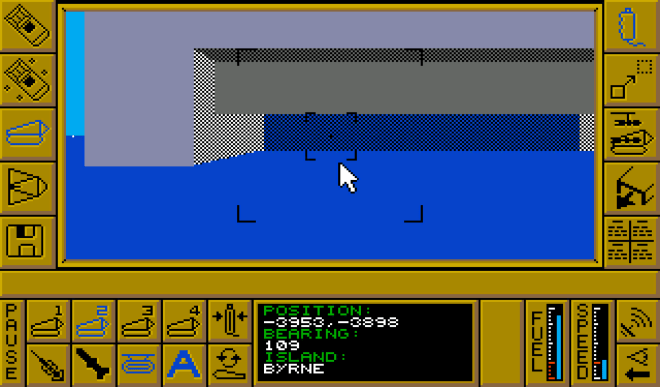

On ne va pas se mentir : après le très bon portage du premier opus réalisé par Probe Entertainment, on avait de quoi se sentir enthousiaste à retrouver l’équipe (entretemps devenue Probe Software) aux commandes de Mortal Kombat II.

Pour le coup, même si le titre n’est pas réservé à l’Amiga 1200 et aux modèles AGA (il n’y a d’ailleurs pas de version AGA du jeu, hélas), on sent néanmoins une ambition revue à la hausse. Dans les faits, le portage est repris directement depuis la version Mega Drive du jeu, et a été pensé pour des joysticks à deux boutons, qui restent le meilleur moyen de proposer une jouabilité relativement cohérente (avec un seul bouton, le résultat est déjà nettement moins convaincant). En revanche, et pour une raison étrange, le jeu choisit de considérer le port 0 de la machine (celui sur lequel est généralement branché soit la souris, soit le deuxième joystick) comme le port utilisé par le joueur un ; en conséquence, ceux qui joueront dans une configuration « standard » (c’est à dire avec le joystick branché dans le port 1) se retrouveront donc à contrôler le joueur deux, à droite de l’écran.

Comme sur la borne, les sprites ont gagné en taille, les bruitages sont pêchus, et même si on avait de quoi regretter de ne pas bénéficier de graphismes en 256 couleurs en 1994, la réalisation d’ensemble demeure relativement solide. En revanche, le fait d’avoir fait tenir le jeu sur trois disquettes impose des temps de chargement interminables, d’autant plus qu’aucune méthode n’a été prévue pour installer le jeu sur un disque dur – à tel point que ce seront les pirates qui auront proposé des programmes permettant de le faire !

On notera aussi de nombreux problèmes de plantage, parfois dès le début du premier combat. Si on trouve toujours le menu des options pour nous laisser choisir de la difficulté parmi cinq modes, tout en nous laissant disposer de jusqu’à trente crédits (!), les combats sont devenus si difficiles qu’à moins de maîtriser à la perfection tous les coups spéciaux, on peut facilement se faire étaler dès le premier combat, même en mode très facile. Dans l’ensemble, on ne peut pas dire qu’on retrouve la satisfaction qu’on éprouvait en s’essayant à Mortal Kombat premier du nom : entre la lenteur générale et l’aspect extraordinairement frustrant du mode solo, on a souvent l’impression d’avoir perdu en confort de jeu plutôt que d’avoir gagné en contenu, et si les versions pirates du jeu permettent de contourner une partie des problèmes, le résultat final demeure globalement décevant pour avoir pêché par excès. Bref, à tout prendre, non seulement ce n’est pas le meilleur portage du jeu, mais ce n’est peut-être même pas la meilleure version à découvrir sur Amiga.

NOTE FINALE : 12,5/20

On avait de grands espoirs pour ce Mortal Kombat II sur Amiga, mais dans l’ensemble ils auront tous été plus ou moins déçus. Entre des temps de chargement interminables, une version pas pensée pour être installée sur un disque dur, l’absence de gestion de l’AGA, une difficulté frustrante et quantité de problèmes techniques, les lourdeurs s’accumulent jusqu’à rendre ce portage plus contraignant que réellement ludique. À tout prendre, vous vous amuserez sans doute davantage sur le premier épisode, surtout en solo.

Version Game Boy

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : Septembre 1994 (Europe, États-Unis) – 11 novembre 1994 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux consoles reliées par un câble Game Link) |

| Langues : Anglais, traduction française par Arkames Traduction |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version américaine patchée en français |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Aux antipodes de la version Amiga, Mortal Kombat sur Game Boy, lui, n’avait clairement pas laissé un grand souvenir, notamment à cause d’une jouabilité calamiteuse. Au moment de lancer cette nouvelle itération, on s’attend à d’inévitables coupes, et à ce niveau-là au moins on ne sera pas déçu : vous pouvez d’ores et déjà oublier Kung Lao, Johnny Cage, Baraka, Raiden, Kintaro et même le personnage caché Noob Saibot. Sachant qu’il n’y a plus que deux décors et que le sang a été censuré (mais pas les fatalités, curieusement, même si plusieurs d’entre elles ont été modifiées), autant dire qu’on ne s’attend pas exactement à découvrir la même expérience que sur la borne d’arcade au moment de lancer le jeu. Soyons honnêtes, cependant : le peu qui est présent tend à fonctionner infiniment mieux que dans le portage du premier épisode. Les coups sortent enfin au moment où on le leur demande, la difficulté n’est pas aussi délirante que sur Amiga, et il est enfin possible d’espérer s’amuser avec cette version – ce qui était l’objectif, je le rappelle. La réalisation a le bon goût d’être lisible, les thèmes musicaux ne cassent pas les tympans, et si la moitié du contenu du jeu n’était pas passé à la trappe, on pourrait même facilement considérer tenir ici un des meilleurs jeux de combat d’une console déjà surprenante en la matière. Au moins, ici, pas de question à se poser : si vous voulez découvrir la saga sur Game Boy, commencez clairement par cet épisode.

NOTE FINALE : 12/20

Une jouabilité efficace peut changer beaucoup de choses, et ce Mortal Kombat II sur Game Boy tend à réussir exactement là où son prédécesseur avait lamentablement échoué. En fait, si autant de contenu n’avait pas été sacrifié (six personnages en moins !), on tiendrait même une alternative portable très correcte aux versions de salon. En l’état, cela reste un titre dont on risque de faire trop vite le tour, mais en tant que pur jeu de combat sur Game Boy, cela reste largement à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre.

Version Game Gear

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : 9 Septembre 1994 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux consoles reliées par un câble Gear-to-Gear) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version internationale |

| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Fin 1994, ni la Game Gear ni la Master System ne représentaient des marchés majeurs, pas même en occident où les deux consoles avaient plutôt obtenu de meilleurs résultats qu’au Japon. On ne sera donc qu’à moitié surpris de réaliser que Probe Software aura choisi, pour ces deux versions… de partir directement de l’opus Game Boy, en opérant au passage exactement les mêmes coupes, au détail près que le sang et Kintaro sont cette fois présents, et qu’une arène exclusive a fait son apparition pour y affronter Jade ou Smoke. Du côté de la réalisation, la portable de SEGA s’en tire en tous cas bien : on a beau se sentir à l’étroit, les digitalisations sont aussi imposantes que reconnaissables, et si le framerate est une nouvelle fois très bas, on reste face à quelque chose de plus satisfaisant que dans le premier opus. Hélas, du côté de la jouabilité, les choses sont nettement moins enthousiasmantes : les coups sortent une fois sur deux, et s’il arrive que les temps de réponse soient bons, il est également très fréquent qu’on ait affaire à des input lags d’une demi-seconde qui interdisent de rivaliser avec des adversaires qui enchainent les coups spéciaux sans aucune difficulté. Ce n’est pas aussi catastrophique que dans le portage du premier jeu, mais ça reste largement assez énervant pour pénaliser une expérience qui n’en avait vraiment pas besoin. À tout prendre, si vous souhaitez découvrir la saga, le mieux est sans doute de faire l’impasse sur la Game Gear.

NOTE FINALE : 09,5/20

D’accord, Mortal Kombat II sur Game Gear fait mieux que le premier opus sur la même machine – mais il était objectivement difficile de faire pire. La jouabilité doit une nouvelle fois composer avec des input lags rédhibitoires, et s’il arrive qu’on puisse jouer dans de bonnes conditions pendant quelques dizaines de secondes, cela reste hélas une exception plutôt que la règle. En y ajoutant la quasi-totalité des coupes opérées dans la version Game Boy, cela commence à faire beaucoup. À éviter.

Version Master System

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : Novembre 1994 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

On imagine bien que Probe Software n’avait pas l’envie de développer une version de Mortal Kombat II spécifiquement pour une Master System en absolue fin de vie en occident (hors Brésil, mais c’est un cas particulier). On se retrouve donc avec un portage pixel perfect de la version Game Gear, au détail près que la vue bénéficie d’une fenêtre plus grande lors des combats (et uniquement lors des combats) et qu’il n’est plus possible de bloquer puisque la manette de la console est dépourvue de bouton Start (apparemment, personne n’a jugé utile d’ajouter la possibilité de bloquer en reculant, ce qui en dit assez long sur l’attention dont a bénéficié cette version). Hélas, la jouabilité déjà limite sur Game Gear est devenue encore plus poussive ici, et les coups spéciaux sortent grosso modo une fois sur quatre. Sachant que le contenu est toujours aussi limité, inutile de préciser qu’on ne voit pas très bien qui pourrait avoie envie de s’essayer à ce portage aujourd’hui. Hop, poubelle.

NOTE FINALE : 08,5/20

Portage minimal de la version Game Gear, Mortal Kombat II sur Master System trouve néanmoins le moyen d’être encore moins fluide et encore moins jouable que sur la console portable. Sachant que toutes les coupes opérées dans la version de salon sont en plus toujours à l’ordre du jour, le mieux est sans doute de fuir cette version comme la peste.

Version Mega Drive

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : 9 septembre 1994 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais, traduction française par Arkames Traduction |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad (trois ou six boutons) |

| Version testée : Version internationale |

| Spécificités techniques : Cartouche de 24Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Au moment pour Mortal Kombat II de débarquer sur Mega Drive, on avait déjà quelques raisons de se montrer un peu plus optimiste sur une machine relativement bien taillée pour retranscrire l’ambiance de la borne d’arcade – sans s’embarrasser de questions de censure. De fait, on sent immédiatement un portage qui aura servi de modèle pour la version Amiga, mais sans les mêmes contraintes : pas de temps de chargement sur une cartouche, pas de plantage, une jouabilité qui s’adapte très bien du pas à trois boutons – et tant qu’à faire, ceux en ayant six sont également reconnus. La réalisation est solide : les sprites, sans être aussi grands que sur arcade, sont néanmoins plus imposants que dans le portage du premier jeu, les décors sont plus détaillés, les voix digitalisées sont claires et bien rendues – en revanche, elles sont peu nombreuses, et les thèmes musicaux sont très décevants. La difficulté reste assez élevée dès le premier mode de difficulté, mais sans être aussi infecte que sur Amiga, et surtout tout le contenu est là, de la moindre arène au plus petit personnage caché. Bref, si on pourrait toujours pinailler quant à décider de ce que la machine était capable de faire mieux (particulièrement sur le plan sonore), on a néanmoins affaire à un portage solide qui accomplit exactement ce qu’on attendait de lui, et ce n’est déjà vraiment pas mal.

NOTE FINALE : 15,5/20

On pourra toujours gloser sur ce que Mortal Kombat II aurait pu faire de mieux sur Mega Drive, le fait est que ce portage ne coupe rien, est fluide, bien réalisé et parfaitement jouable – ce qui remplit à n’en pas douter le cahier des charges de ce qu’on pouvait attendre. Le titre aura beau être mieux réalisé sur arcade ou sur les machines 32 bits, vous ne devriez pas vous sentir roulé dans la farine en le découvrant sur la 16 bits de SEGA. Dommage que la partie sonore soit aussi décevante.

Version Super Nintendo

| Développeur : Sculptured Software, Inc. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : 9 septembre 1994 (International) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais, traduction française par Arkames Traduction |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version 1.1 européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 24Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

L’argent est parfois plus fort que la morale ; Nintendo avait toujours été particulièrement fier de sa politique familiale, qui l’encourageait grosso modo à censurer absolument tout ce qui avait une chance de déranger qui que que ce soit sur terre, et tout le monde était heureux dans le meilleur des mondes. C’était du moins vrai jusqu’à la sortie de Mortal Kombat premier du nom sur les consoles 16 bits : la firme au plombier moustachu avait alors été quelque peu désappointée de constater que la version Super Nintendo du jeu s’était quatre fois moins vendue que celle de sa rivale de chez SEGA, pourtant plutôt inférieure sur le plan technique, à cause de quelques malheureuses gouttes de sang. Pour Mortal Kombat II, cette fois, la censure aura été réservée à la version japonaise, qui aura dû se contenter de sang vert, et tout le reste est bien à sa place avec tripes et boyaux. Comme pour le portage du premier jeu, c’est Sculptured Software qu’on retrouve à la baguette au lieu de Probe, et le moins qu’on puisse dire est que le studio américain s’en est très bien tiré : cette fois, cette version peut clairement se revendiquer au-dessus du portage sur Mega Drive : les graphismes sont meilleurs, les décors sont bien plus colorés, les sprites sont au moins aussi grands que chez la rivale, et le tout bouge très bien. Côté sonore, les digitalisations sont propres, et pour ce qui est de la jouabilité, la garde placée sur les boutons de tranche est certainement la disposition la plus naturelle qui soit – plus encore que sur la borne. Bref, on toucherait presque au sans-faute, s’il ne fallait pas composer avec une bande noire assez envahissante en bas de l’écran, et surtout avec la disparition du menu des options – cette fois, il faudra composer avec une seule difficulté et basta, mais celle-ci est heureusement abordable, au moins lors des premiers combats. On notera néanmoins la présence d’un mode « endurance » sous forme de bonus caché.

NOTE FINALE : 16/20

Très bonne surprise que ce Mortal Kombat II sur Super Nintendo : jouable, bien réalisé et pour une fois pas censuré, le titre tient sans peine la dragée haute à la version rivale sur Mega Drive. Dommage que le menu des options n’ait pas fait son apparition dans cette version, en revanche.

Version 32X

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : Mars 1995 (Europe, États-Unis) – 19 mai 1995 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad (trois ou six boutons) |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 32Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

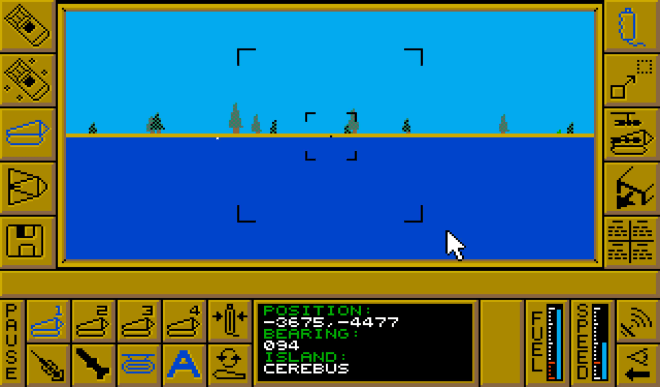

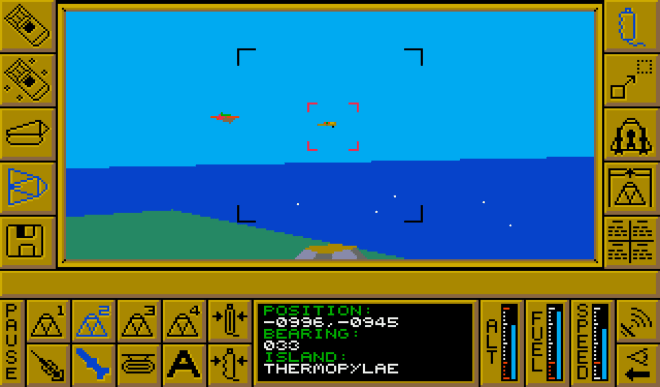

Signe des temps, pour son deuxième opus, la saga Mortal Kombat aura cette fois fait l’impasse sur le Mega-CD, pour lui préférer la nouvelle extension de la Mega Drive : la 32X. Tout le monde connait aujourd’hui le funeste sort d’une machine qui aura sans doute fait plus de mal que de bien à SEGA, mais il faut reconnaître que pour ce qui était d’offrir une version de Mortal Kombat II plus proche de la borne d’arcade, elle avait a priori tous les arguments.

Une fois en jeu, on sent bien un certain nombre d’améliorations, mais on ne peut pas s’empêcher d’être déçu : oh, certes, c’est un peu plus coloré, le jeu bouge mieux, les digitalisations sonores sont plus nombreuses… mais bon, sang, il faut pratiquement placer le jeu à côté de l’itération Mega Drive pour espérer voir la différence, et on ne peut pas dire qu’on soit soufflé par ce qu’on voit. Alors que la console avait techniquement les moyens de rivaliser avec la borne, ou a minima avec la version PC, les graphismes ne sont même pas du niveau de ceux de la version Super Nintendo ! Et pour cause : si la 32X gère les personnages (d’ailleurs assez bien, en dépit du fait qu’ils auraient pu être plus gros), le décor, lui, est toujours géré par la Mega Drive… Sur le plan sonore, les choses se passent déjà un peu mieux, avec le retour de nombreuses voix et une qualité globale très supérieure. Malheureusement, la musique, pour sa part, n’a pas changé d’un iota depuis la version Mega Drive. Pour voir le verre à moitié plein, toutes les qualités déjà aperçues sur Mega Drive sont toujours là, ce qui fait qu’on ne peut pas considérer ce portage comme étant « mauvais » d’un point de vue strictement ludique, mais on ne pourra s’empêcher de penser que Probe Software et Acclaim ne croyaient pas plus à la coûteuse extension que l’ensemble des acteurs du marché, et qu’ils étaient surtout pressés de bâcler une version le plus vite possible. Tant pis.

NOTE FINALE : 16/20

Mortal Kombat II sur 32X a beau être un peu mieux réalisé que sur Mega Drive, on ne peut s’empêcher de constater que ce portage ne tire que très médiocrement parti des capacités d’une console qui aurait, techniquement, été capable de proposer pratiquement la même chose que la borne d’arcade – seule la partie sonore a bénéficié d’améliorations notables. C’est joli et ça bouge bien, mais ça reste très en-dessous des capacités de la machine – et même en-dessous de ce que proposait la Super Nintendo. Du travail bâclé qui ne respire pas le respect pour ses acheteurs. Au moins cette version a-t-elle a son crédit le fait de rester une des plus jouables.

Version PC (DOS)

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : Mars 1995 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Supports : CD-ROM, dématérialisé |

| Contrôleurs : Clavier, Gravis Gamepad, joystick* joysticks à quatre boutons supportés |

| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 80386 DX – OS : PC/MS-DOS 5.0 – RAM : 4Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 1X (150ko/s) Mode graphique supporté : VGA Cartes sonores supportées : Gravis UltraSound/ACE, haut-parleur interne, Roland MT-32/LAPC-I, Sound Blaster/Pro/16/AWE32 Incompatible avec les processeurs Blue Ligthning |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

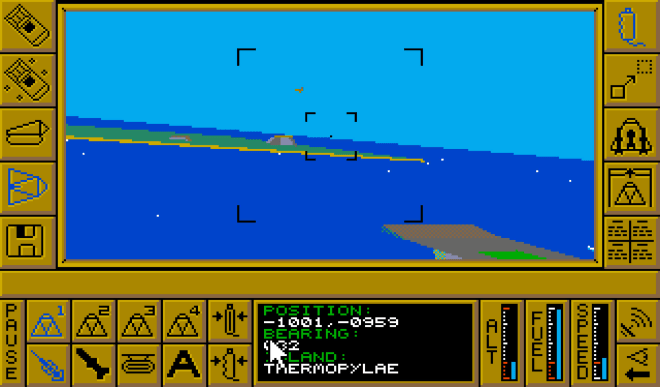

En 1995, la question n’était plus tellement de savoir si un PC pouvait faire tourner l’équivalent d’une borne d’arcade, mais surtout de savoir avec quelle configuration. Une nouvelle fois, la version DOS du jeu ne s’incline pas de beaucoup face à la borne d’arcade, grâce à une réalisation réussie mais juste un peu moins fine, à une animation irréprochable, à une réalisation sonore à la hauteur et à une jouabilité tirant parti des joysticks à quatre boutons (mais sinon, au clavier, ça marche également très bien). Le vrai regret est de devoir systématiquement repasser par un menu de configuration accessible via la touche F10 à chaque partie pour sélectionner la carte sonore et reconfigurer les touches (un programme externe aurait été tout aussi pratique), mais à ce détail près, difficile d’accabler un portage qui n’est vraiment pas loin de rivaliser avec la borne dont il est tiré. La principale difficulté tournera d’ailleurs à votre capacité à faire émuler un joystick à quatre ou six boutons à DOSBox, mais pour le reste, difficile d’en demander beaucoup plus.

NOTE FINALE : 16,5/20

La version PC de Mortal Kombat II commence vraiment à s’approcher de l’arcade, et si on pourra toujours pinailler à quelques couleurs ou pixels près, le fait est qu’elle a également le bon goût d’être parfaitement jouable – et plus configurable qu’une borne invariablement réglée sur « frustrante ». À tout prendre, cela reste une alternative extrêmement solide.

Version PlayStation

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : 2 août 1996 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Curiosité : Mortal Kombat II sera bel et bien sorti sur PlayStation… mais uniquement au Japon, bien que le titre soit toujours porté par Probe Software, et toujours en anglais. L’explication rationnelle est sans doute liée à sa date de sortie : difficile de dire pourquoi Acclaim aura attendu août 1996 pour porter le jeu sur la console de Sony, mais à une époque où le reste de la planète jouait déjà à Mortal Kombat 3, voire à Ultimate Mortal Kombat 3, depuis près d’un an, et qui attendaient sans doute de jouer à Mortal Kombat Trilogy, on peut comprendre que ce deuxième épisode ait préféré faire l’impasse sur une sortie mondiale. La console de Sony avait beau être moins bien armée que la Saturn dans le domaine de la pure 2D, on pouvait néanmoins espérer qu’elle rende justice à une borne qui n’était pas spécifiquement gourmande en RAM. Dans les faits, elle y parvient assez largement, à quelques petits détails près : les sprites sont moins fins (on touche ici aux limites de la résolution employée par la machine), la musique ne tire strictement aucun parti du support CD (il n’y a pour ainsi dire que 30 mégas de données sur la galette), et surtout, il faudra composer avec des temps de chargement en plein combat lorsque Shang Tsung se métamorphose ! On remarquera également que certaines voix ont disparu. En revanche, le fait de disposer une nouvelle fois d’un menu des options assez complet (même si l’équilibrage « à la Probe Software » est toujours plutôt raté) et d’une jouabilité qui présente les mêmes avantages que sur Super Nintendo font assurément de cette version une alternative valable malgré tout.

NOTE FINALE : 16,5/20

Sans être à proprement parler irréprochable, le portage de Mortal Kombat II sur PlayStation a le mérite de proposer une conversion relativement fidèle de l’expérience proposée par la borne en y ajoutant des options de configuration bienvenues. Dommage que la réalisation connaisse quelques petits ratés du côté sonore, et surtout qu’il faille parfois composer avec des temps de chargement en plein combat.

Version Saturn

| Développeur : Probe Software Ltd. |

| Éditeur : Acclaim Entertainment, Inc. |

| Date de sortie : 23 janvier 1996 (États-Unis) – 29 mars 1996 (Japon) – 1996 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

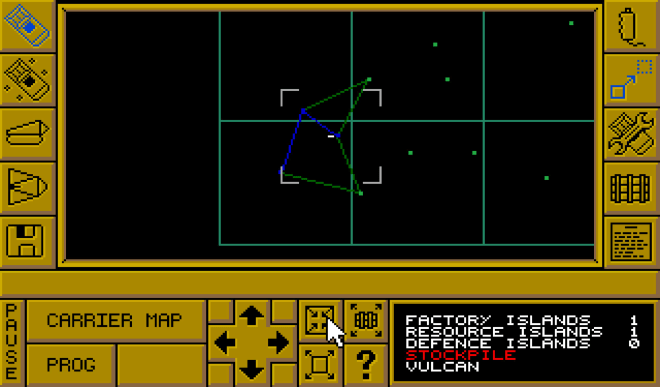

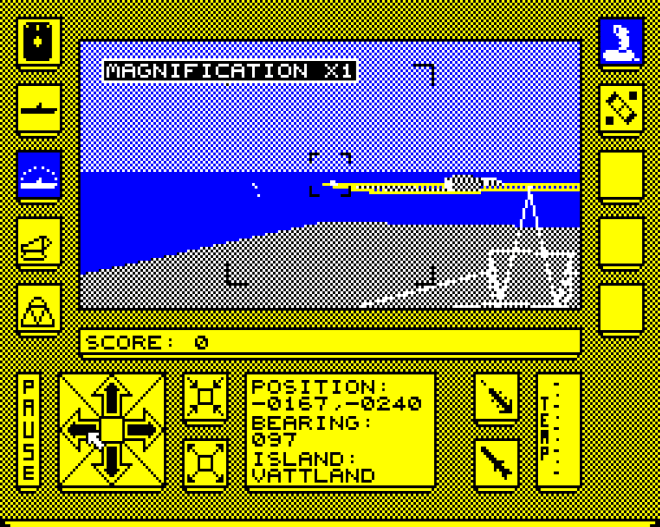

On prend les mêmes et on recommence ! Probe Software est toujours aux commandes, et cette fois, année 1996 ou pas, Mortal Kombat II aura bel et bien connu sur Saturn une distribution mondiale – peut-être pour préparer la sortie d’Ultimate Mortal Kombat 3 sur la même plateforme trois mois plus tard, mais je renonce officiellement à chercher à comprendre les décisions du marketing d’Acclaim. Cette fois, on tiens a priori une machine taillée sur mesure pour offrir exactement tout ce que permettait la borne… bon, sauf peut-être pour ce qui est des personnages qui employaient une résolution un peu plus élevée que ce avec quoi la console était à l’aise. Sans surprise, ce portage a été réalisé exactement dans le même moule que celui de la version PlayStation, avec des résultats assez proches, mais on observera cette fois quelques petites nuances : les temps de chargement en plein milieu du combat contre Shang Tsung sont nettement plus discrets, cette fois, mais on remarquera en contrepartie un très léger lag à chaque fois qu’un coup spécial est employé pour la première fois lors d’un combat, le temps qu’il soit chargé en mémoire. Une nouvelle fois, la musique ne tire absolument aucun parti du support (cette version pèse également 30Mo), et la quasi-totalité des voix et des bruitages sont là. On ne me fera jamais croire que la Saturn ne pouvait pas proposer une conversion parfaite de l’arcade, mais la réalisation comme la jouabilité demeure suffisamment satisfaisantes pour qu’on n’ait pas non plus de raison de hurler au scandale.

NOTE FINALE : 16,5/20

À l’échelle d’une console où les jeux de combat étaient roi, Mortal Kombat II n’est sans doute pas ce que la Saturn a pu offrir de plus impressionnant – cela demeure néanmoins un des meilleurs portages du jeu, et un qui ne devrait pas trop vous faire regretter de ne pas avoir la borne d’arcade à la maison.