Développeur : Beam Software Pty., Ltd.

Éditeur : Melbourne House

Testé sur : ZX Spectrum – Apple II – BBC Micro – Commodore 64 – Oric – PC (Booter) – Amstrad CPC – MSX – Macintosh

La série Tolkien Software Adventure de Beam Software (jusqu’à 2000) :

- The Hobbit (1982)

- Lord of the Rings : Game One (1985)

- Shadows of Mordor : Game Two Of Lord of the Rings (1987)

- The Crack of Doom (1989)

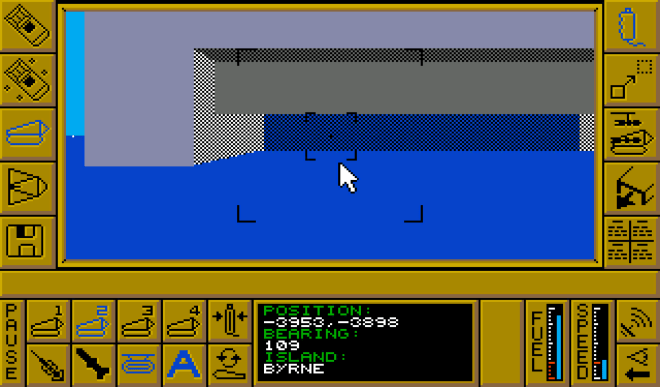

Version ZX Spectrum

| Date de sortie : Novembre 1982 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version 1.2 sur cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

L’univers de l’informatique est-il un univers misogyne ?

Pour intéressante que soit la question – et assurément elle l’est – l’objectif du site n’étant pas d’entrer dans une étude anthropologique poussée, vous vous doutez que le débat qu’elle mérite de provoquer ne constituera pas le sujet exclusif du présent article. Voici en revanche un élément de réponse qui pourra nourrir une partie de votre réflexion : si la plupart des retrogamers vaguement aguerris seraient capables de citer des dizaines de développeurs masculins s’étant fait un nom dans l’univers vidéoludique (Geoff Crammond, Richard Garriott, Peter Molyneux, Sid Meier, Mike Singleton, Éric Chahi, Hideo Kojima, pour n’en citer qu’une poignée), combien seront capables de donner ne fut-ce qu’un nom féminin ? Combien, parmi nos lecteurs, ont par exemple déjà entendu parler de Veronika Megler ? Pas assez, je le crains. Car, au cas où vous l’ignoreriez, Veronika Megler aura été l’instigatrice d’une révolution. Vidéoludique, s’entend.

S’imaginant, alors qu’elle était encore une étudiante à l’université de Melbourne, comme une future statisticienne, Veronika était une femme qui avait déjà bâti son propre ordinateur avec ses propres composant lorsqu’elle intégra, à la fin des années 70, un cours d’informatique où, de son propre aveu, « il devait y avoir quatre femmes dans une classe de 220 personnes ». Son parcours, très bien narré dans cet article de The Guardian (merci à Olivier Scamps pour le lien, au passage), l’aura finalement menée à vingt ans jusqu’à un studio local du nom de Melbourne House où son boss lui aura crânement demandé d’écrire le meilleur jeu d’aventure qui ait jamais été fait. Ce qu’elle fit.

Le résultat, une adaptation du premier roman de Tolkien dont elle conservera le titre anglophone, The Hobbit, fut à la fois un triomphe commercial (plus de 500.000 exemplaires vendus) et une petite révolution technique grâce à un analyseur syntaxique qui reconnaissait pour la première fois des adjectifs et des prépositions, augmentant ainsi exponentiellement les moyens d’action du joueur. Sur le papier, une merveille d’imagination aux possibilités illimités, porteuse d’un charme particulier n’appartenant qu’à une époque où l’imagination était la seule limite. Dans les faits, un programme légendaire n’ayant pris que très peu de rides, sa réalisation datée étant de toute façon très secondaire comparée à la qualité de son aventure ? C’est là qu’il va appartenir de casser quelque peu un mythe, ce qui va nécessiter au passage de se pencher sur ce qu’était encore une « aventure graphique » (comprendre : une aventure textuelle avec quelques images en soutien du texte) au début des années 80.

The Hobbit s’emploie à détailler, dans son manuel, la liste de toutes les nouveautés qui faisaient briller les yeux des joueurs : un déroulement en temps réel où le jeu n’attend pas que vous agissiez pour suivre son cours, des personnages qui vivent leur propre vie et se déplacent à leur gré, et surtout ce fameux analyseur syntaxique nommé « Inglish » aux propriétés quasi-magiques, et qui semblait permettre tellement plus de choses que les banales associations verbe/complément qui représentaient jusqu’ici la seule interface du genre.

Et ce même livret de nous livrer des chiffres (censément) impressionnants : gestion de plus de 500 mots, dont 30 verbes et 10 prépositions ! Et le joueur moderne de se dire : c’est effectivement à la fois beaucoup… et très peu. Un premier indice qui devrait nous guider vers une réalité fondamentale : une aventure textuelle n’était pas un roman interactif. Tout simplement parce qu’on parle d’une époque où les capacités de stockage étaient si réduites que le simple fait d’accumuler du texte était déjà problématique, et qu’on ne pouvait tout simplement pas faire tenir des centaines de pages de description sur une cassette qui pouvait contenir un peu plus d’une vingtaine de kilo-octets. Ni même des dizaines, d’ailleurs. Ce qui signifie que le mirage du logiciel où on peut faire n’importe quoi dès l’instant où on est capable de l’écrire tient largement du fantasme dès l’instant où on se souvient de l’époque considérée, et cela est également valable pour The Hobbit, révolution technique ou pas.

Prenons à ce titre un exemple particulièrement parlant : celui du tout début du jeu. Vous commencez la partie abruptement, dans une pièce succinctement décrite, sans la moindre ligne de présentation du contexte, des enjeux ou des personnages – vous ne savez même pas qui vous êtes (je vous rassure, le livret susmentionné vous explique l’essentiel, mais ne vous attendez pas à trouver la moindre indication en jeu). Gandalf vous tend une carte : le premier réflexe devrait être de la lire. Seulement, ce faisant, non seulement le programme ne vous la montrera pas, mais il n’est alors fait mention que de symboles dont vous ignorez la signification – aucune description de la géographie, ou du trajet, ni même de ce que représente cette carte ou de ce à quoi elle est censée servir.

Vous pourriez alors être tenté d’interroger Thorin ou Gandalf à ce sujet – ce qui semblerait naturel… sauf que vous ne pouvez pas. Le verbe « to ask » n’est simplement pas reconnu par l’analyseur syntaxique, ni aucun de ses synonymes. Vous ne pouvez tout simplement rien demander à personne. En fait, à quelques rares lignes de dialogues reprises directement du livre dans des situations extrêmement spécifiques, vous ne parlerez jamais à quiconque, à part pour leur donner des ordres. Gandalf ne vous adressera pas un mot de toute la partie, il disparaitra d’ailleurs en un temps record, Elrond lui-même n’aura pas une syllabe pour vous, quant à Thorin, 99% de ses interventions se limiteront à vous répéter « hurry up » toutes les minutes. Quand aux douze autres nains, ils ont purement et simplement disparu du récit. Ça commence plutôt mal… Mais, quitte à découvrir le jeu, vous remarquez qu’un coffre est présent sur la première illustration de l’aventure (c’est même pour ainsi dire le seul meuble qui y soit visible, à l’exception de la porte). Vous décidez donc de l’ouvrir. Et vous l’ouvrez. Et que se passe-t-il ? Eh bien, le coffre est ouvert, mais vous n’en connaitrez jamais le contenu, faute de commande dédiée. Voilà : le jeu a mis en place un coffre que vous pouvez ouvrir, mais pas fouiller, et vous ne saurez tout simplement jamais ce qu’il contient, car il n’estime pas nécessaire de vous le dire. Un jeu d’aventure du début des années 80, c’est ça.

Autant dire que pour n’importe quel joueur n’ayant aucune expérience de l’aventure textuelle et/ou graphique de la période, la douche risque d’être froide au moment de découvrir que l’essentiel de l’aventure se résume à se déplacer d’un endroit à l’autre en n’ayant jamais davantage qu’une image basique en trois ou quatre couleurs accompagné d’une description dépassant rarement une ligne pour nous servir de référent, en essayant péniblement de découvrir les quelques rares actions réellement prévues par le programme. Le tout est d’ailleurs souvent compliqué par le fait que les autres personnages ne tiennent pas en place, ou qu’il soit très difficile de visualiser leurs mouvements : bon courage pour échapper aux gobelins des Monts Brumeux tant le simple fait de rester à un endroit le temps d’en lire la description pourra parfois suffire à vous faire tuer ou capturer.

Et ne parlons même pas du cauchemar de gérer Thorin à proximité du dragon Smaug, le célèbre nain ne semblant aspirer qu’à aller se faire lamentablement incinérer sans vous demander votre avis sur la question ! Ajoutez-y quelques situations ubuesques où il faudra littéralement répéter la même action une bonne vingtaine de fois pour espérer la voir couronnée de succès (au hasard, pour ouvrir une trappe dont vous n’avez pas la clef en la cognant à répétition), et vous comprendrez rapidement que l’imagination ne comblera pas franchement les lacunes d’une aventure où on ne sait généralement ni où on est, ni ce qu’on doit faire, ni surtout ce qu’on peut faire, et où 95% de nos tentatives d’action se verront opposer une fin de non-recevoir juste parce que l’analyseur n’aura pas compris un mot – un peu comme entreprendre de faire du jeu de rôle avec quelqu’un dont le vocabulaire ne dépasse pas 500 mots et à qui vous ne pouvez rien expliquer. C’était surtout cela, une aventure du début des années 80, et croyez-moi, ça a très, très mal vieilli.

Au fond, le réel jeu est d’ailleurs là, dans les méandres du code, à découvrir comment agir dans les limites extrêmement frustrantes qui nous sont opposées. On pourra ainsi se divertir de voir le texte commencer à mal écrire certains mots si notre personnage est ivre, ou encore explorer tout ce qu’on peut ou non faire accomplir à ce poids mort de Thorin, quitte à l’abandonner en très mauvaise posture. Le titre n’est d’ailleurs pas aussi linéaire qu’on pourrait le penser, et vous n’êtes absolument pas obligé de revivre toutes les péripéties du roman pour espérer le boucler.

Mais dans l’ensemble, le plaisir peine à émerger tant rien de ce qu’on aurait aimé faire – y compris les choix les plus évidents – ne semble jamais être géré. On est davantage en train de participer à un laboratoire de langues, à tenir compagnie à une intelligence artificielle de trois ans d’âge mental qui n’apprend jamais rien, qu’en train de visiter la Terre du Milieu au côté de Gandalf et de Thorin, et au final on en vient à se demander si le fait que The Hobbit soit rattaché au livre homonyme n’est pas davantage une gêne qu’autre chose, un obstacle à notre imagination plus qu’un appui. Et on comprend un peu mieux le cheminement que le jeu vidéo aura dû effectuer avant de nous faire trouver naturel de vivre dans un monde à part et d’y faire des milliers de choses sans même y réfléchir. C’est un peu comme apprendre à devenir romancier : quand on retrouve les textes qu’on avait écrit à six ans, on a un petit pincement au cœur, mais l’objectivité est implacable : avec les yeux d’un adulte, c’est tout simplement mauvais.

Vidéo – Cinq minutes de jeu :

NOTE FINALE : 07/20 Se lancer dans un titre comme The Hobbit, c'est avant tout (re)découvrir une conception bien particulière du jeu d'aventure. Pas de magnifiques écrans fixes ici, pas de longues descriptions, pas de passionnants dialogues, et on ne peut même pas dire qu'on ait l'impression de parcourir la Terre du Milieu – l'histoire est d'ailleurs proprement inaccessible à quiconque n'aura pas lu le livre. En fait, avec son analyseur syntaxique révolutionnaire pour l'époque, son déroulement en temps réel et ses personnages qui vivent plus ou moins leur vie, le titre imaginé par Philip Michell et Veronika Megler reste avant tout un précurseur des jeux bacs-à-sable actuels : un terrain d'expérimentation où les limitations sont au moins aussi intéressantes à explorer que le déroulement prévu, et où on se passionne de voir le texte se rater parce que notre personnage est ivre plus que par l'idée de reprendre la Pierre Arcane à Smaug. C'est là qu'est réellement l'aventure : entre les lignes, dans les quelques aspects gérés par le jeu et dans les milliers qu'il ne gère pas. Sans doute pas de quoi fasciner un joueur du XXIe siècle, qui aura un peu l'impression de s'essayer à un puzzle de vingt pièces dont dix-neuf sont manquantes et qui se demandera certainement où est le jeu dans ces quelques descriptions extrêmement sommaires qu'on lui jette au visage. Les plus curieux, eux, se raviront d'enfermer Thorin dans un coffre avant de le jeter à l'eau ou d'assassiner Gollum juste parce que c'est possible. Et ils auront sans doute tous plus de cinquante ans.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Un analyseur révolutionnaire pour l'époque, mais encore beaucoup trop limité – Une aventure qui retrace assez mal les dimensions de la Terre du Milieu (on arrive à Fendeval en quatre écrans !) – Une réalisation qui fait son âge – Des actions qu'il faudra parfois répéter des dizaines de fois pour les voir porter leurs fruits – Un déroulement incompréhensible pour qui n'a pas lu le livre – Un cruel manque de matière (peu de descriptions, aucun réel dialogue) – Thorin qui passe tout le jeu à nous dire de nous dépêcher cinq fois par minute – Intégralement en anglais, naturellement

Les avis de l’époque :

« The Habbit (sic) est sans aucun doute l’un des meilleurs jeu d’aventure fonctionnant sur Spectrum. Ce jeu est conçu à partir d’un roman. Il est recommandé de lire attentivement le livre pour survivre à ce périple. »

Micro 7 n°14, mars 1984, 5/5

Bonus – Ce à quoi peut ressembler The Hobbit sur un écran cathodique :

Version Apple II

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Addison-Wesley Publishing Company, Inc. |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : Système : Apple IIe/IIc/IIgs – OS : DOS 3.3 |

Comme on peut l’imaginer, une aventure à très grande majorité textuelle n’était pas nécessairement le type de programme le plus difficile à porter sur d’autres systèmes. The Hobbit ayant rapidement rencontré un grand succès, comme on l’a vu, le voir débarquer sur la plupart des ordinateurs de l’époque n’était donc qu’une question de temps. Sans surprise, ce n’est pas du côté du texte qu’il faudra s’attendre à des nouveautés, mais bien de celui des quelques écrans qui servent à illustrer l’aventure. Sur Apple II, le résultat se veut plus détaillé que sur ZX Spectrum, avec des résultats contrastés (même avec plus de détails, on a toujours l’impression d’être devant des dessins d’enfant effectués directement à la souris sous Paint, et la vérité est que cela aurait probablement représenté des conditions de travail infiniment supérieures à celles dans lesquelles ils ont été réalisés). Le reste n’ayant pas changé d’un iota (Thorin est toujours aussi pressé), l’appréciation du jeu sur la base de sa réalisation demeurera purement subjective.

NOTE FINALE : 07/20

On ne fera pas semblant d’être surpris de réaliser que The Hobbit sur Apple II n’est rien d’autre que le même jeu que sur ZX Spectrum, mais avec des illustrations retravaillées pour l’occasion. Le résultat n’est toujours pas éblouissant, mais on se doute bien qu’on ne lance pas une aventure graphique de 1983 pour sa réalisation, les nostalgiques sauront donc s’en contenter sans peine.

Version BBC Micro

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Melbourne House |

| Date de sortie : 1983 (version cassette) – Juillet 1985 (version disquette) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Versions testées : Version cassette et version disquette |

| Configuration minimale : – |

Sur BBC Micro, The Hobbit aura apparemment eu droit à deux versions distinctes : la version originale de 1983, sur cassette, est une version purement textuelle, mais elle a le mérite de s’ouvrir sur une description de la situation de départ, des personnages, des enjeux et des possibilités de l’analyseur syntaxique – soit autant de choses qu’on aurait également apprécié de trouver dans la version originale. La version disquette de 1985 y ajoute des illustrations largement inspirées de celles de la version Apple II, avec un rendu plus fin mais également avec moins de couleurs. Ces images sont affichées à part, cette fois, sans la (courte) description qui les accompagnait dans les autres versions – et le texte d’introduction de la version cassette n’est plus présent dans cette version. À ce détail près, le jeu est bien évidemment toujours le même, avec cet insupportable Thorin qui vous encourage à aller plus vite sans jamais vous aider à y parvenir.

NOTE FINALE : 07/20

The Hobbit sur BBC Micro se présente soit avec ses illustrations (au format disquette), soit sans elles, mais avec une mise en situation et une introduction bienvenue (au format cassette). Dans les deux cas, vous savez ce que vous venez chercher.

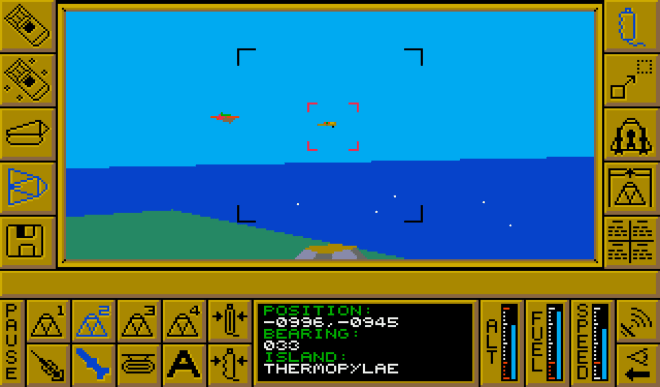

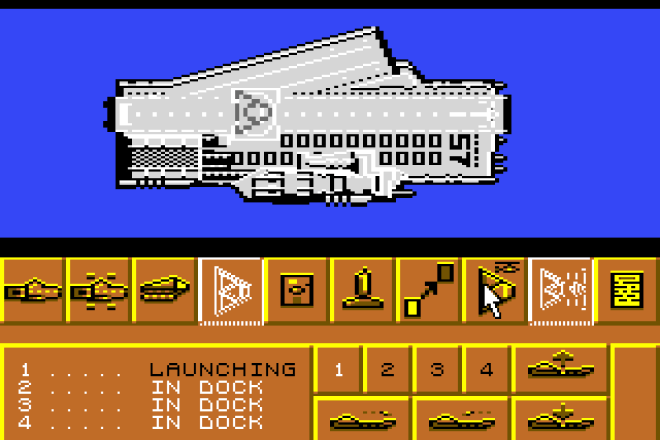

Version Commodore 64

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Melbourne House |

| Date de sortie : 1983 (version cassette) – Mars 1985 (version disquette) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Versions testées : Version cassette et version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu (version disquette) :

Le Commodore 64 aura lui aussi bénéficié de deux version de The Hobbit, mais cette fois, les deux ont des illustrations. La version cassette de 1983 reprend peu ou prou les images de la version ZX Spectrum en réadaptant timidement la palette, mais la version disquette de 1985 offre des écrans intégralement redessinés, à une résolution supérieure, et même de la musique en fond sonore ! Bon, le thème musical libre de droits à l’écran-titre va vous taper extrêmement vite sur les nerfs, d’autant qu’il tourne en boucle, mais il change une fois en jeu. Les nouvelles illustrations s’approchent davantage de ce qui avait pu être observé sur Apple II ou BBC Micro, mais vous ne devriez pas être en transe dans les deux cas.

NOTE FINALE : 07/20 (version cassette) – 07,5/20 (version disquette)

Dans ses deux versions, The Hobbit sur Commodore 64 aura le mérite de faire bénéficier le joueurs d’illustrations. Elles sont plus nombreuses et plus travaillées dans la version disquette, qui offre en sus un accompagnement musical. Pour le reste, le titre n’a pas changé depuis le ZX Spectrum.

Version Oric

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Melbourne House |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version cassette |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

The Hobbit aura également fait un passage sur un système qu’on pourrait considérer comme un des premiers ordinateurs grand public en Europe, et notamment en France où il aura rencontré un certain succès : l’Oric. Le résultat, avec une résolution de 240×200 pour 8 couleurs (et encore, par blocs, comme sur ZX Spectrum), est loin d’être ébouriffant ; il n’y a d’ailleurs pour ainsi dire jamais plus de deux couleurs sur une illustration, c’est donc encore un peu moins beau que sur la machine de Sinclair. Très honnêtement, ça ne fait pas une énorme différence, et je doute que ceux qui feront le choix de découvrir le titre spécifiquement sur Oric aujourd’hui le fassent pour une raison autre que la pure nostalgie. Pour le reste, c’est toujours exactement le même jeu.

NOTE FINALE : 07/20

The Hobbit sur Oric accomplit l’exploit d’être encore moins coloré que sur ZX Spectrum – mais objectivement, ça ne devrait pas traumatiser les joueurs du XXIe siècle qui ne sont vraisemblablement pas venus pour être éblouis par les graphismes. Le titre présente autrement toutes les forces et les faiblesses de la version originale – avec des temps de chargement sensiblement plus courts que sur les autres systèmes à cassette.

Version PC (Booter)

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Addison-Wesley Publishing Company, Inc. |

| Date de sortie : 1983 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 128ko Mode graphique supporté : CGA Modes textes supportés : 40×25 ; 80×25 |

En 1983, le PC était déjà là, et pour le coup face aux ordinateurs de la concurrence, il boxait plutôt dans la catégorie haut-de-gamme (au niveau des prix aussi, d’ailleurs). À une époque où MS-DOS n’était pas encore un standard, on ne sera pas surpris de découvrir The Hobbit dans une version « booter », adaptée pour l’occasion aux écrans couleur comme monochrome et vous laissant le choix entre un affichage à 40 ou 80 colonnes (une autre époque !). Les illustrations sont présentes, et d’une qualité une nouvelle fois dans le haut du panier comparé aux systèmes 8 bits, en dépit de la palette limitée à 4 couleurs. Le mode composite n’est pas officiellement supporté et n’apporte pour l’occasion pas grand chose, à part des aplats au lieu de l’omniprésent effet de mosaïque, mais le texte y sera également un peu moins lisible. Et non, le reste du jeu n’a pas changé, pas même l’insupportable Thorin.

NOTE FINALE : 07,5/20

En 1983, le PC n’avait à rougir face à aucune machine, et cette version de The Hobbit reste parmi les plus plaisantes d’un point de vue strictement graphique. Au niveau de l’aventure, rien n’a changé, préparez-vous donc à passer de longues heures à chercher un bâillon pour Thorin.

Version Amstrad CPC

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Melbourne House |

| Date de sortie : Mars 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

The Hobbit n’aura pas oublié l’Amstrad CPC qui aura hérité, comme quasi-systématiquement avec le marché anglo-saxon, d’une version reprise directement du ZX Spectrum – avec quelques couleurs en plus, pour la forme. Pour être honnête, on sent que l’écran-titre (repris, lui, de la version Commodore 64) est le seul à avoir bénéficié d’un quelconque travail, le reste étant copié tel quel du ZX Spectrum en barbouillant quelques couleurs en plus. Une nouvelle fois, le jeu, lui, n’a pas changé, et il n’y a pas la moindre trace de musique ou de bruitages.

NOTE FINALE : 07/20

Aucune surprise pour The Hobbit à la sauce Amstrad CPC, qui se contente pour l’essentiel de barbouiller quelques couleurs sur la version ZX Spectrum sans apporter la moindre nuance à l’aventure en elle-même.

Version MSX

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Melbourne House |

| Date de sortie : 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version cassette testée sur MSX 2+ |

| Configuration minimale : Système : MSX 1 |

The Hobbit aura également eu le droit à sa version MSX où – une fois n’est pas coutume – la machine n’aura pas à se contenter d’un simple portage pixel perfect de la version ZX Spectrum. Quitte à avoir dû se faire attendre trois ans, cette version reprend en effet les illustrations améliorées aperçues sur les versions disquette, et propose ainsi un habillage graphique plus séduisant que celui de la version originale. Il n’y a en revanche toujours aucune musique (le Commodore 64 aura apparemment été la seule machine à jouir de ce privilège), et le déroulement du jeu n’a naturellement pas évolué d’un iota.

NOTE FINALE : 07/20

Que cela soit écrit : The Hobbit sur MSX n’est pas qu’un simple portage de la version ZX Spectrum, et profite d’une réalisation graphique globalement supérieure. En dehors de cet aspect purement cosmétique, l’aventure en elle-même, elle, n’a pas changé d’un iota.

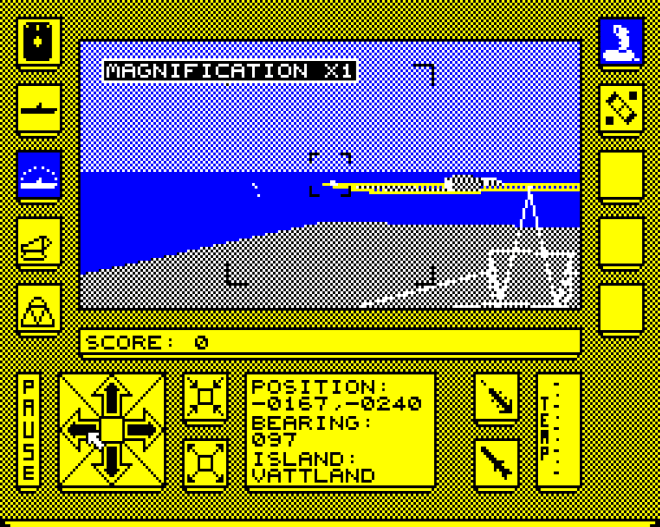

Version Macintosh

| Développeur : Beam Software Pty., Ltd. |

| Éditeur : Addison-Wesley Publishing Company, Inc. |

| Date de sortie : 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur Macintosh SE |

| Configuration minimale : Processeur : Motorola 68000 – OS : System 1 – RAM : 512ko |

Dernier servi : le Macintosh, qui doit bien évidemment composer avec une de ses spécificités les plus marquantes, à savoir un mode haute-résolution intégralement monochrome. Comme souvent, le résultat a l’avantage d’être très lisible, et on ne peut pas dire qu’on se sente extraordinairement floué par rapport à ce qu’affiche un ZX Spectrum ou même un Commodore 64 – tout juste pourra-t-on regretter que les différentes illustrations n’aient pas intégralement été refaites pour réellement tirer partie des capacités graphiques de la machine, mais on n’avait pas toujours une équipe dédiée pour aller tout redessiner juste pour le bénéfice des utilisateurs de la machine d’Apple. Oh, et Thorin est toujours incapable de la mettre en veilleuse.

NOTE FINALE : 07/20

The Hobbit aura donc fini sa course sur Macintosh, dans une version sans surprise qui ne fait ni mieux ni moins bien que toutes celles qui l’ont précédées – sauf peut-être l’itération Commodore 64, qui avait, elle, le mérite de bénéficier d’une ambiance sonore. Pour le reste, vous savez ce que vous venez chercher, et vous devriez l’obtenir.