Développeur : Konami Industry Co. Ltd.

Éditeur : Konami Industry Co. Ltd.

Titres alternatifs : Life Force (Amérique du Nord), Life Force : Salamander (NES – Europe), Arcade Archives SALAMANDER (collection Arcade Archives), 沙羅曼蛇 (graphie japonaise)

Testé sur : Arcade – MSX – NES – Amstrad CPC – Commodore 64 – Sharp X68000 – ZX Spectrum – PC Engine – PlayStation – Saturn

Disponible sur : 3DS, Playstation 4, Switch, Wii, Wii U

Présent au sein des compilations :

- Salamander : Deluxe Pack Plus (1997 – PlayStation, Saturn)

- Anniversary Collection : Arcade Classics (2019 – PlayStation 4, Switch, Windows, Xbox One)

En vente sur : Nintendo eShop (Switch), Playstation Store (PlayStation 4)

La Série Gradius (jusqu’à 2000) :

- Nemesis (1985)

- Salamander (1986)

- Nemesis 2 (1987)

- Vulcan Venture (1988)

- Nemesis 3 : The Eve of Destruction (1988)

- Gradius III (1989)

- Gradius : The Interstellar Assault (1991)

- Nemesis ’90 Kai (1993)

- Salamander 2 (1996)

- Gradius Gaiden (1997)

- Solar Assault (1997)

- Gradius IV : Fukkatsu (1999)

Version Arcade

| Date de sortie : Juillet 1986 (Japon) – Octobre 1986 (international) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et deux boutons |

| Version testée : Version D européenne |

| Hardware : Processeurs : Motorola MC68000 9,216MHz ; Zilog Z80 3,579545MHz Son : Haut-parleur (x2) ; Sanyo VLM5030 3,579545MHz ; K007232 PCM Controller 3,579545MHz ; YM2151 OPM 3,579545MHz ; 2 canaux Vidéo : 256 x 224 (H) 60,606061Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Avec Gradius, débarqué en Europe sous le nom de Nemesis, Konami avait signé son arrivée dans le domaine du shoot-them-up en frappant un grand coup.

Pas encore franchement habitués à un gameplay stratégique à la carte basé à la fois sur la prise de risque et sur l’anticipation, les joueurs s’étaient jetés sur un titre qui semblait enfin apporter un peu de sang neuf au sein d’un genre qui attendait encore d’atteindre sa vitesse de croisière. Comme pour tous les succès de l’arcade, on attendait fiévreusement une suite ; mais surprise : elle ne s’appela pas Gradius 2 ou Nemesis 2 (qui serait publié sur MSX l’année suivante) mais Salamander, ou Life Force en Amérique du Nord. Comme un indice pour nous indiquer qu’il va peut-être y avoir du changement…

Suite… ou spin-off ?

Passons rapidement sur le prétexte habituel qui fait office de scénario : devinez quoi, il y a encore un terrible empire extraterrestre (du mal) qui menace la galaxie, et comme l’humanité a toujours préféré un budget équilibré à la survie de l’espèce, on envoie une nouvelle fois un unique vaisseau pour se coltiner tout le boulot.

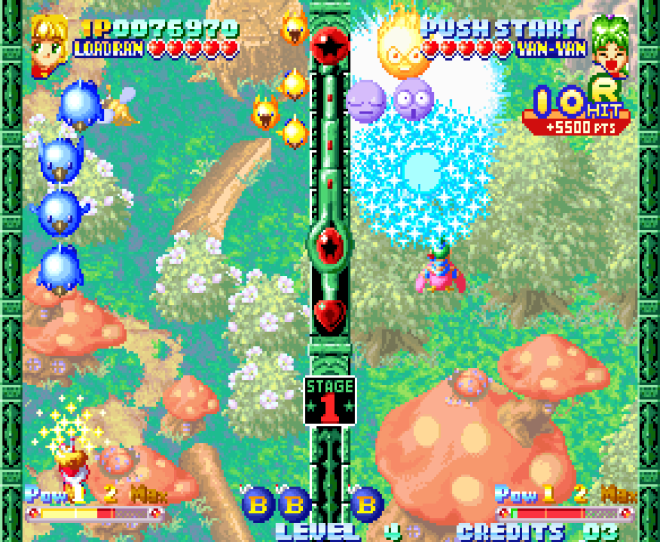

A priori, on semble signer pour la continuité directe de Nemesis – ce qui tombe bien, car c’était plus ou moins ce qu’on était venu chercher. On notera toutefois deux apports à la formule initiale qui sauteront immédiatement au yeux : l’inclusion de niveaux à défilement vertical, qui constitueront la moitié des six stages du jeu, et surtout une petite friandise à laquelle on ne dit jamais non : un mode deux joueurs en simultané.

On pourrait déjà avoir dit l’essentiel sur le jeu, sauf que le vrai choc se produit en débutant la partie : la vraie différence avec Nemesis se dessine alors, et c’est la plus inattendue de toute : la disparition du système d’upgrade qui avait fait la renommée du premier opus.

Dans l’absolu, tous les power-up sont toujours là : les satellites, le bouclier, les gains de vitesse, les deux types de tir… Sauf qu’il n’est plus question cette fois de remplir une jauge pour les mériter ; ils apparaissent tout bêtement en détruisant des adversaires, et un joueur peut espérer accéder à un arsenal important en quelques secondes là où cela prenait de longues minutes dans le premier épisode. Conséquence : le gameplay est incontestablement plus nerveux et plus immédiat, mais perd l’essentiel de son attrait. Un choix assez radical qui, rétrospectivement, ferait plus de ce Salamander un spin-off qu’un épisode canonique de la saga.

Histoire de débarquer avec d’autres arguments que les ajouts évoqués plus haut, il faut malgré tout signaler que le titre de Konami aura décidé de mettre l’année écoulée à contribution pour doper un peu son level design et sa réalisation.

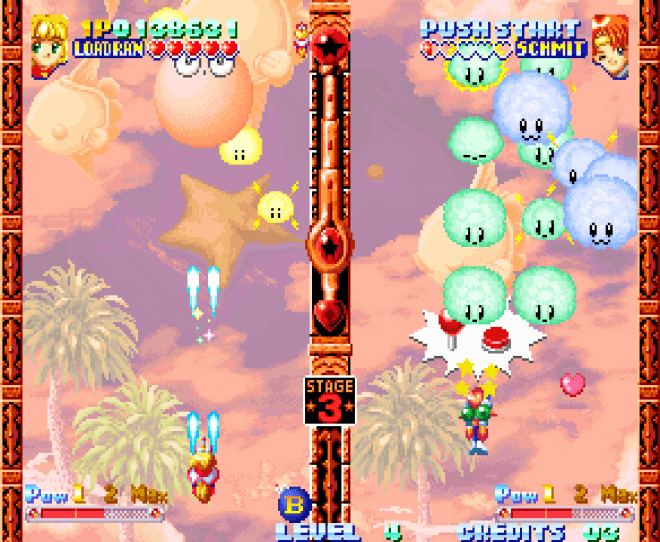

Dans le premier cas, le jeu aura fait son petit effet à sa sortie en proposant des niveaux organiques où le décor se développe sous vos yeux pour vous barrer la route, et où il faudra souvent se frayer un chemin pour survivre. Le déroulement est indéniablement devenu plus varié et un peu moins prévisible. Graphiquement, on constate également un gain sensible, avec des boss variés (fini d’affronter sempiternellement le même vaisseau) et quelques effets qui en mettaient vraiment plein la vue à l’époque de la sortie (les éruptions solaires du niveau 3). Évidemment, on est un peu moins impressionné aujourd’hui, où il est plus difficile d’être soufflé par un shoot-them-up de 1986, mais s’il y a une chose toujours aussi marquante, elle, c’est bien la difficulté du titre.

Quinze minutes en enfer

Autant le dire tout de suite, Nemesis était déjà très difficile, mais Salamander est clairement encore un cran au-dessus. Probablement pour compenser la brièveté de l’expérience (une partie « parfaite » se bouclant en à peine un quart d’heure), Konami aura décidé de pousser le curseur un peu plus loin, et autant dire que les joueurs n’étant pas attirés par les défis hyper-exigeants feraient bien de prendre leurs jambes à leur cou.

L’écran est fréquemment rempli de tirs et d’ennemis dans une action d’ailleurs pas toujours très lisible, et certains passages sont tellement infects que j’en viens à me demander s’ils sont franchissables sans tricher ! N’espérez donc pas trop lancer une partie pour vous détendre en jouant en pilote automatique : le simple fait de voir le deuxième niveau vous demandera de la pratique, et vos réflexes ne suffiront pas ; la mémoire sera indispensable.

Au final, on ne peut s’empêcher d’être un peu partagé vis-à-vis de ce Salamander : Le jeu a certes connu beaucoup d’évolutions positives depuis le premier opus, à commencer par un mode deux joueurs vraiment bienvenu et sans doute plus marquant qu’une alternance horizontal/vertical finalement assez gadget, mais le fait d’avoir renoncé à l’idée géniale qui avait été la grande trouvaille de Nemesis est à n’en pas douter une erreur, et compenser des niveaux très courts par une difficulté quasi-insurmontable n’est pas l’aspect qui a le mieux vieilli non plus. On s’amuse, certes, mais finalement assez peu comparé au temps qu’on passe à s’arracher les cheveux, et il faut bien reconnaître que la réalisation fait également son âge. Bref, un titre qui trouvera certainement plus facilement son public auprès d’une certaine catégorie de nostalgiques et de hardcore gamers qu’auprès du tout-venant qui se demandera probablement comment les gens faisaient pour s’amuser avec ça, en 1986.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 13,5/20 La principale crainte qu'on pouvait avoir vis-à-vis de Salamander était qu'il se repose sur les acquis de Nemesis pour nous proposer une suite sans imagination. Force est de reconnaître que le titre de Konami aura plutôt pris le parti exactement inverse, allant même parfois jusqu'à s'éloigner un peu trop de la formule originale. Dans l'esprit, en tous cas, la continuité est évidente : les sensations de jeu reste les dignes héritières de celles du premier opus, notamment par une difficulté qui confine parfois à l'absurde. Mais en dépit de nombreuses idées appréciables, comme l'alternance entre défilement horizontal et vertical, un level design un peu plus imaginatif et surtout l'apparition d'un mode deux joueurs salutaire, la disparition du système d'upgrade qui était la véritable révolution du premier épisode est de loin la plus dommageable. Reste un titre sympathique à condition d'aimer les défis extrêmement exigeants, mais ce n'est peut-être pas le jeu qu'on attendait.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Difficulté absurde – Très court – La simplification du système de power-up – Techniquement daté, en dépit de progrès visibles depuis Nemesis

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Salamander sur une borne d’arcade :

Version MSX

| Développeur : Konami Industry Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Industry Co., Ltd. |

| Date de sortie : 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick |

| Version testée : Version cartouche testée sur MSX 2+ |

| Configuration minimale : Système : MSX 1 Intègre la puce sonore SCC |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Tout comme Nemesis avant lui, Salamander aura d’abord été porté sur deux des systèmes en vogue au Japon en 1987 : le MSX pour les ordinateurs et la NES pour les consoles. Sur MSX, le jeu propose une réalisation assez semblable à celle du portage du premier épisode : plutôt colorée, avec une musique réussie (gestion de la puce sonore SCC et de ses cinq canaux) et un défilement assez saccadé. Si le titre est toujours aussi dur, il a l’avantage de conserver le mode deux joueurs, ce qui n’était pas gagné d’avance, et surtout… de conserver également le système d’upgrade de Nemesis ! Très bonne idée d’avoir repris l’aspect tactique sur une machine qui ne peut pas offrir l’action débridée de l’arcade.

Les différences ne s’arrêtent d’ailleurs pas là : contrairement aux autres portages qui restent assez fidèles à la version arcade, cette itération du jeu offre un déroulement vraiment différent qui en fait une version à part entière qui aurait largement pu mériter son propre test. Du coup, même ceux qui n’auront pas accroché à la version arcade pourraient bien trouver à cette adaptation des vertus insoupçonnées. Spécificité supplémentaire : voir la « vraie » fin du jeu nécessitait… d’insérer la cartouche de Nemesis 2 dans le deuxième port, débloquant ainsi un niveau supplémentaire ! Seul lacune en terme de gameplay : la mort d’un des joueurs renvoie automatiquement les deux au début du niveau, il faudra donc une bonne entente pour espérer aller loin. On appréciera aussi l’apparition d’une courte introduction, tant qu’à faire. Au final, on hérite en tous cas d’une version très correcte qui fait largement honneur au système. Tant mieux !

Du côté des fans :

La communauté MSX se porte bien, merci pour elle, et elle est très active. Salamander aura ainsi bénéficié d’un patch réalisé par les fans et introduisant quantité d’améliorations tirant parti des capacités du MSX 2. Ajout de voix digitalisées, défilement fluide, cinématique supplémentaire, modification de la palette de couleurs, la liste complète peut être consultée à cette adresse (en anglais). Un bon moyen d’améliorer encore l’expérience de jeu pour aller rivaliser avec la version NES.

NOTE FINALE : 13,5/20 (original) – 14,5/20 (version patchée)

En dépit de ses limitations, le MSX propose une adaptation de Salamander (davantage un épisode à part entière, d’ailleurs) qui n’a vraiment pas à rougir de sa prestation. L’action est peut-être moins spectaculaire que sur la borne, mais il y a quand même énormément de choses à l’écran, et le fait de pouvoir jouer à deux et de profiter du système d’upgrade du premier épisode sont à coup sûr deux bonus très appréciables. La version retouchée par les fans est encore meilleure, grâce notamment à un défilement enfin fluide.

Version NES

Life Force : Salamander

| Développeur : Konami Industry Co., Ltd. |

| Éditeurs : Konami Industry Co., Ltd. (Japon, Europe) – Konami of America, Inc. (Amérique du Nord) |

| Date de sortie : 25 septembre 1987 (Japon) – Août 1988 (Amérique du Nord) – Avril 1990 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Salamander aura également débarqué sur la console de Nintendo sans jamais sembler parvenir à s’accorder sur ce que devait être son titre. Il y accomplit en tous cas à n’en pas douter une performance de haute volée : le déroulement est demeuré très semblable à l’arcade (du moins au début, le jeu prend ensuite quelques libertés, mais toujours en bien), rien n’a été amputé, et le mode deux joueurs est toujours de la partie !

Mieux encore : pas question ici de retour au checkpoint en cas de destruction d’un des deux appareils ; on continue à jouer dans une logique moins punitive, et c’est tant mieux. Pour ne rien gâcher, la réalisation est assez réussie, la difficulté est bien mieux équilibrée, et le fait de conserver le système d’upgrade de Nemesis fait une nouvelle fois une grosse différence. À tel point, d’ailleurs, que je trouve même le jeu plus agréable à jouer sur NES que sur arcade ! La console est ici très bien employée, on trouve des boss inédits et des niveaux repensés, le jeu est encore agréable à parcourir aujourd’hui, et le fait qu’il s’agisse d’un des rares shoot-them-up de la console jouable à deux n’en est que plus appréciable. Seuls défauts : quelques ralentissements, et les six niveaux restent très courts. Clairement un jeu à posséder sur NES, cependant.

NOTE FINALE : 15,5/20

Konami a toujours été très à l’aise sur NES, et son adaptation de Salamander est tellement réussie qu’elle est objectivement plus agréable à jouer que sur la borne ! Seul ou à deux, on n’aura rien à reprocher à une jouabilité irréprochable ni à une réalisation qui tirait déjà le meilleur de la console en 1987. À posséder pour tous les fans de la machine.

Version Amstrad CPC

| Développeur : Imagine Software Limited |

| Éditeur : Imagine Software Limited |

| Date de sortie : 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Autant le reconnaître : en s’éloignant des portages assurés par Konami pour entrer dans le royaume des adaptations sur ordinateurs occidentaux, on peut s’attendre à une baisse drastique de la qualité. La version CPC, une nouvelle fois dérivée de la version ZX Spectrum, annonce la couleur : ce n’est pas honteux, mais ça ne joue clairement pas dans la même catégorie que les itérations MSX et NES. La réalisation est spartiate (4 couleurs et pas une de plus au compteur), l’animation très limitée, le défilement est rapide mais votre tir, lui, est lent à pleurer, et le système « à la Gradius » est passé à la trappe, faute de bouton pour le rendre viable. Il n’y a pas de musique, et les bruitages font souhaiter qu’il n’y en ait pas non plus. Le jeu reste heureusement jouable, et à deux, ce qui est toujours aussi appréciable, mais ce n’est clairement pas la version qu’on privilégiera aujourd’hui.

NOTE FINALE : 08,5/20

Porté sur CPC, Salamander fait plus penser à un ersatz qu’à une adaptation. L’essentiel a beau être là, et être plutôt jouable, on n’a vraiment pas grand chose d’autre que le mode deux joueurs à retenir, la faute notamment à une réalisation qui fait un peu penser à ce qu’on pouvait trouver sur Minitel à la même époque.

Version Commodore 64

| Développeur : Imagine Software Limited |

| Éditeur : Imagine Software Limited |

| Date de sortie : Juillet 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Sur Commodore 64, on retrouve l’impression de jouer à un portage de Salamander plutôt qu’à un titre vaguement inspiré de la borne. Le déroulement des niveaux est repris fidèlement, même si la difficulté est parfois encore pire que sur la borne, particulièrement lorsqu’on est mal équipé. On retrouve de la musique, qui tourne certes assez vite en boucle, et la jouabilité est bonne, tout comme l’animation. Graphiquement, si ce n’est pas très fin, on n’est pas non plus à des années-lumière de la version MSX. En revanche, la perte la plus dommageable est la disparition du mode deux joueurs, que le C64 aurait pourtant largement été capable d’assumer. Au final, une version correcte et assez bien réalisée, mais qui aurait pu prétendre à encore mieux.

NOTE FINALE : 12/20

Salamander sur C64 assure l’essentiel, avec une version qui ne trahit pas le déroulement ni les sensations de jeu de la borne originale. Dommage que le mode deux joueurs ait disparu, car ce qui est présent est réalisé avec soin.

Version Sharp X68000

| Développeur : SPS |

| Éditeur : Sharp Corporation |

| Date de sortie : Octobre 1988 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Sharp X68000 |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Le Sharp X68000 est une machine qui nous aura tellement habitué à accomplir des miracles qu’on en viendrait presque à être déçu qu’elle ne nous propose pas un portage fidèle pratiquement au pixel près de la version arcade. Bonne nouvelle : ce n’est pas encore cette fois qu’elle nous laissera tomber, puisqu’un portage fidèle de l’arcade est précisément ce qu’elle nous propose – au point de nous demander de glisser des crédits à l’aide du bouton de la manette à l’écran-titre ! Les différences sont quasi-indécelables : la musique m’a parue très légèrement inférieure sur cette version, mais je n’en suis même pas certain à 100%. Même les voix digitalisées signent leur retour, et le mode deux joueurs est naturellement toujours là – en fait, le seul défaut de cette version est presque d’être TROP proche de la version arcade, là où on aurait pu préférer qu’elle tire parti des adaptations de la version NES, par exemple. Reste qu’on sera une nouvelle fois soufflé de voir un ordinateur proposer rien de moins qu’une version identique à l’arcade en 1988. Prends ça, Neo Geo !

NOTE FINALE : 13,5/20

Difficile de faire le moindre reproche au Sharp X68000 : c’est tout bonnement une version identique à 99,9% à l’arcade qu’il nous offre, les forces comme les faiblesses. À se demander pourquoi les joueurs japonais mettaient encore les pieds dans les salles d’arcade.

Version ZX Spectrum

| Développeur : Imagine Software Limited |

| Éditeur : Imagine Software Limited |

| Date de sortie : Février 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick Kempston |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko Possibilité de redéfinir les touches du clavier |

On a déjà vu la version CPC, voici la version ZX Spectrum de Salamander, qui est en fait… la même en mieux. C’est certes assez humiliant pour la machine d’Amstrad, mais le fait est que le jeu est très bien réalisé pour la machine de Sinclair – il va même un peu trop vite, avouez qu’on ne s’y attendait pas ! On a cette fois pas moins de six couleurs à l’écran (ouaiiiis !) et les bruitages sont de meilleure qualité. Votre tir est toujours aussi problématique, en revanche : comme il ne peut y en avoir qu’un seul à l’écran à la fois, mieux vaut faire feu sur les ennemis pratiquement à bout portant pour avoir une chance. Autant dire que la difficulté est assez infecte, même à deux joueurs, mais vu le niveau de la concurrence sur ZX Spectrum, on peut quand même affirmer tenir là un shoot-them-up plutôt correct à l’échelle de la machine. Ce n’est déjà pas mal.

NOTE FINALE : 09,5/20

Salamander sur ZX Spectrum n’est peut-être pas le titre qui fera briller les yeux des joueurs du XXIe siècle, mais il faut reconnaître qu’à l’échelle de la machine, il fait partie du haut du panier : c’est jouable à deux, c’est rapide, c’est fluide, c’est assez joli et c’est atrocement dur. De quoi y passer du temps, donc.

Version PC Engine

| Développeur : Konami Industry Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Industry Co., Ltd. |

| Date de sortie : 6 décembre 1991 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : HuCard |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : HuCard de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Curieusement, la PC Engine aura dû attendre le début des années 90 pour voir débarquer la saga Gradius au sein de sa ludothèque. Konami était apparemment plus pressé de miser sur la NES (qui écrasait, il est vrai, la console de NEC partout dans le monde), mais le fait est que Salamander aura bel et bien fini par connaître son adaptation à son tour. Une adaptation d’ailleurs très correcte, qui introduit le choix de la difficulté, et vu à quel point le titre est déjà exigeant en mode « beginner » je n’ose pas imaginer ce qu’il propose dans le mode difficile ! Mieux vaut jouer à deux, car sans cela, ce sera retour au checkpoint à chaque décès, et il vous faudra lutter un bon moment pour espérer finir le premier niveau ! Une nouvelle fois, on est assez proche de la version arcade, avec des graphismes détaillés, une animation fluide et une musique de qualité – les digitalisations ont disparu mais très franchement, on s’en remettra. On aurait vraiment préféré hériter d’une version NES retouchée, avec le système d’upgrade de Gradius et une difficulté mieux réglée. En l’état, le titre est beaucoup trop difficile pour ce qu’il a à offrir.

NOTE FINALE : 13/20

Si Salamander offre sur PC Engine une version qui n’a pas trop à rougir, techniquement parlant, de la comparaison avec l’arcade, on regrettera qu’elle ait choisi d’opter pour une difficulté dopée qui ne s’imposait vraiment pas. À deux et avec beaucoup d’entrainement, le titre est appréciable, mais ce n’est certainement pas le premier shoot-them-up qu’on achètera sur PC Engine.

Version PlayStation

Salamander Deluxe Pack Plus

| Développeur : Konami Computer Entertainment Tokyo Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 3 juillet 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

En 1997, s’avisant que la mode semblait être aux vieux succès de l’arcade, Konami décida de sortir une compilation regroupant les trois épisodes de la saga Salamander, ou plus précisément ses deux épisodes accompagnés de la version occidentale du premier. Passons rapidement sur l’aspect légèrement gonflé de la chose, toute la saga ayant facilement pu tenir sur le CD-ROM (mais n’oublions pas que Salamander 2 n’était apparu dans les salles d’arcade que l’année précédente), pour nous attarder sur le jeu qui nous intéresse aujourd’hui. Sans surprise, quelles qu’aient été ses lacunes dans le domaine de la 2D, la PlayStation ne rencontre aucune difficulté à émuler une borne de 1986 – ce qu’elle fait d’ailleurs au sens strict du terme, même les ralentissements originaux étant inclus. Seul intérêt notable : la présence d’un écran des options avec pas moins de six niveaux de difficulté, de quoi rendre le titre suffisamment simple pour le boucler en un quart d’heure, ce qui n’est peut-être pas une très bonne idée ; mais au moins, c’est possible. Bref, le jeu tel qu’on l’attendait. À noter que j’ai testé ici la version japonaise/européenne du jeu, puisque c’est celle qui nous intéresse, mais les amateurs du « jeu des sept erreurs » pourront composer avec la version américaine du jeu, dont la palette de couleur est légèrement différente et surtout dont le système d’upgrade reprend celui du reste de la saga.

NOTE FINALE : 14/20

Quitte à découvrir Salamander, autant le faire dans une version qui non seulement n’a pas bougé d’un pixel par rapport à la borne, mais qui vous laisse en plus la possibilité de paramétrer la difficulté à votre goût. Sans doute ce qu’on pouvait espérer de mieux, mais l’ironie est que la version NES demeure la meilleure.

Version Saturn

Salamander Deluxe Pack Plus

| Développeur : Konami Computer Entertainment Tokyo Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 19 juin 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Quitte à sortir une compilation de succès d’arcade pour la génération 32 bits, pourquoi faire l’impasse sur la Saturn ? C’est probablement la réflexion que se sont faites les équipes de Konami – d’ailleurs, cette version est même sortie deux semaines avant l’itération PlayStation. À ce stade, je pense que personne ne sera surpris d’apprendre que les deux versions sont strictement identiques, ce qui signifie qu’on retrouve ici exactement les mêmes options que sur la console de Sony – avec, une fois de plus, une réalisation fidèle à celle de la borne au pixel près. Pas de jaloux, donc.

NOTE FINALE : 14/20

À version semblable, observations semblables : les joueurs souhaitant découvrir Salamander avec la possibilité de paramétrer la difficulté seront très heureux de le faire via cette version, autrement exactement identique à la borne d’arcade.