Développeur : ORIGIN Systems, Inc.

Éditeur : ORIGIN Systems, Inc.

Titres alternatifs : Ultima IV : Avatar no Tankyu (Japon), Ultima : Quest of the Avatar (NES), Ultima : Seisha e no Michi (Famicom)

Testé sur : Apple II – Commodore 64 – Atari 8 bits – Atari ST – MSX – PC (DOS) – PC-88 – PC-98 – Sharp X1 – Amiga – Sharp X68000 – NES – Master System – FM Towns

Version non testée : FM-7

Disponible sur : iPhone, Ipad, Mac OS, Windows

Présent dans les compilations :

- Ultima : The Second Trilogy (1992 – Commodore 64, Mac OS, PC (DOS), Windows)

- Ultima I-VI Series (1992 – PC (DOS))

- Ultima Collection (1997 – PC (DOS))

- Ultima Complete (2002 – Windows)

Téléchargeable gratuitement sur : Gog .com (Mac, Windows)

La saga Ultima (jusqu’à 2000) :

- Akalabeth : World of Doom (1980)

- Ultima I (1981)

- Ultima II : The Revenge of the Enchantress… (1982)

- Exodus : Ultima III (1983)

- Ultima : Escape from Mt. Drash (1983)

- Ultima IV : Quest of the Avatar (1985)

- Ultima V : Warriors of Destiny (1988)

- Ultima VI : The False Prophet (1990)

- Worlds of Ultima : The Savage Empire (1990)

- Ultima : Worlds of Adventure 2 – Martian Dreams (1991)

- Ultima : Runes of Virtue (1991)

- Ultima Underworld : The Stygian Abyss (1992)

- Ultima VII : La Porte Noire (1992)

- Ultima : Runes of Virtue II (1993)

- Ultima VII : Part Two – Serpent Isle (1993)

- Ultima Underworld II : Labyrinth of Worlds (1993)

- Pagan : Ultima VIII (1994)

- Ultima Online (1997)

- Ultima IX : Ascension (1999)

Version Apple II

| Date de sortie : Novembre 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ (x4) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur Apple IIe |

| Configuration minimale : Système : Apple II – OS : Aucun – RAM : 64ko Mode graphique supporté : Haute résolution Cartes sonores supportées : Mockingboard A/C/Sound I/Sound Speech I |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Il existe des polémiques récurrentes dans l’histoire du jeu vidéo, et certaines sont tellement insignifiantes aux yeux du joueur lambda qu’il en vient souvent à oublier – voire à purement ignorer – leur existence. On a connu les éternels procès en violence faits aux FPS – à qui les gens les moins informés aiment à reprocher ce qu’ils tolèrent au cinéma – ou les attaques régulières à l’encontre de titres moralement ambigus comme la saga des Grand Theft Auto.

Mais le jeu de rôle a lui aussi été l’objet de critiques avant même d’exister sous une forme vidéoludique. Et même au tout début des années 80 – soit à une époque où le RPG constituait un genre de niche au milieu d’une activité elle-même de niche – on pouvait déjà trouver, aux États-Unis notamment, des fondamentalistes ou des conservateurs pour hurler contre ces jeux diaboliques et amoraux qui pervertissaient la belle et grande jeunesse américaine.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces attaques auront amené Richard Garriott à s’interroger – et à désirer leur donner tort. De fait, en 1985, le but de n’importe quel jeu de rôle – et les trois premiers Ultima n’y faisaient nullement exception – se limitait fondamentalement à aller tuer quelqu’un. Le plus souvent un magicien maléfique ou un nécromancien mégalomane, chacun au fond de son donjon, mais la dimension « rôle » ne dépassait jamais la gestion d’une feuille de personnage.

On n’incarnait finalement rien de plus que dans un jeu de plateforme ou dans un jeu d’action, et les rares décisions à prendre se cantonnaient à savoir comment s’équiper ou quelle direction prendre à un croisement. Les alignements étaient souvent purement cosmétiques, et les backgrounds des différents personnages, fussent-ils joueurs ou non, étaient largement laissés à l’imagination des joueurs. Et, à tout bien y réfléchir, cette pauvreté dans l’approche des mécanismes de jeu se ressentait fatalement dans la crédibilité de l’univers ou dans le plaisir qu’on pouvait prendre à aligner des combats pendant des heures.

Richard Garriott se mit donc en tête de créer un jeu de rôle qui ne ressemblerait à aucun autre, et dont l’objectif, pour une fois, ne se limiterait pas à tuer quelqu’un. Et, ce faisant, il engendra une des plus grandes révolutions de l’histoire du jeu de rôle. Ainsi naquit Ultima IV : Quest of the Avatar.

L’objectif du jeu est donc donné dans le sous-titre : vous allez chercher à devenir l’Avatar des huit vertus, et partir en quête du Codex de la Sagesse Ultime. Et non, ces huit vertus ne vous demanderont pas d’aller vaincre des boss pour libérer des cristaux mais bien de respecter un code moral – par ailleurs si cohérent et si bien conçu qu’il restera pertinent pendant tout le reste de la série.

Oubliez Sosaria ; le jeu se situe dorénavant sur le royaume de Britannia, toujours gouverné par Lord British. Le jeu adopte une nouvelle carte composée d’un continent massif entouré de plusieurs îles, créant ainsi un nouveau canon puisque – chose rarissime encore aujourd’hui – ce continent restera le terrain de jeu sur lequel évoluera le joueur pendant la très grande majorité du reste de la saga. Vous allez créer un héros – juste un seul – en répondant à des questions présentant chacune des dilemmes moraux avant que vos réponses ne dictent votre classe et vos caractéristiques de départ. Puis vous débuterez votre aventure dans la ville correspondant à votre classe, et devrez démarrer une longue et passionnante enquête vous emmenant jusqu’à l’Abîme, donjon final où vos connaissances du système éthique du jeu seront passées au crible.

Ce fameux système éthique, justement, quel est-il ? En découvrir les tenants et les aboutissants étant une des grandes forces du titre – et de la série – je préfère n’aborder ici que les grandes lignes. Les huit vertus dont il est question dans le jeu sont les suivantes : l’honnêteté, la compassion, la valeur, la justice, le sacrifice, l’honneur, la spiritualité et l’humilité. Chacune de ces vertus a une ville qui lui est dédiée, la seule exception étant la ville de Magincia, détruite par les démons sous le poids de son orgueil.

Chacune de ces vertus correspond également à une classe de personnage (le jeu en comprend donc huit, si vous suivez, un chiffre extrêmement important dans la saga), à un donjon qui correspondra à un aspect opposé de la vertu (ainsi, le donjon associé à Britain, ville de la compassion, est nommé Despise qui signifie « mépriser »), mais aussi à un sanctuaire qui vous permettra de méditer sur cette vertu, à condition de posséder une rune vous autorisant à entrer, et surtout un mantra vous permettant de vous concentrer.

Cela fait déjà énormément de choses à assimiler, et c’est ici que le jeu montre sa première qualité : son aspect enquête. Grande nouveauté : les centaines de PNJs qui occupent chacune des villes, des villages et des châteaux du jeu ne se contentent plus de vous débiter une unique ligne de dialogue. Dorénavant, c’est bien une véritable conversation qu’il faudra entretenir avec chacun d’entre eux, grâce à un système de mots-clefs. Tapez « name » en interrogeant en personnage, et il vous donnera son nom, « job » et il vous décrira son métier, « health » et il vous parlera de sa santé, et ainsi de suite.

Bien évidemment, le principe sera de rebondir sur chacune de ses réponses pour découvrir de nouveaux mots-clefs, et aboutir régulièrement à des informations très importantes : tel personnage connait le mantra, interrogez-le ; allez écouter les rumeurs à la taverne de Trinsic pour connaître l’emplacement de la rune ; avez-vous entendu parler des pierres de vertu ? Finir le jeu sans interroger méthodiquement tout le monde est totalement impossible, et vu le grand nombre d’éléments pertinents à retenir, autant vous dire que vous avez tout intérêt à préparer un carnet de notes pour avoir une chance de mener l’aventure jusqu’à son terme.

Bien évidemment, votre enquête vous amènera régulièrement en terrain hostile, ce qui représente une très bonne transition pour aborder le système de combat du jeu. Ce dernier reprend les grandes lignes de celui d’Ultima III, au détail près qu’il est possible – et même indispensable – de compter jusqu’à huit membres dans votre équipe. Face à ce qui pourrait rapidement s’avérer laborieux, Ultima IV a heureusement l’excellente idée de simplifier la gestion de votre groupe : plus question ici de gérer indépendamment les rations de voyage de chaque personnage, ni de s’échanger les armes ou l’or ; toutes les ressources sont désormais communes à toute l’équipe, ce qui fait un bien fou. Fini, la micro-gestion permanente ! Et si la nourriture est toujours aussi importante, elle ne devrait guère vous demander plus d’une poignée de secondes d’attention toutes les deux ou trois heures de jeu.

Les affrontements eux-mêmes ont été affinés : le jeu vous dit par exemple à quel degré un adversaire est blessé à chaque fois que vous faites mouche, et les combats sont à la fois moins longs, moins aléatoires et moins frustrants que ceux de l’opus précédent. Le système de magie a également été entièrement refait, et comprend désormais… un sortilège pour chaque touche du clavier, intelligemment attribué à son initiale. Ainsi, « A » correspondra à « Awaken » (réveil), « B » à « Blink » (clin d’oeil), « C » à « Cure » (guérison) et ainsi de suite.

Mais il ne suffira plus de connaître un sortilège pour le lancer, il faudra commencer par le préparer en mélangeant des réactifs ! Si la plupart d’entre eux sont disponibles dans des boutiques dont les prix varient largement selon la ville qui les héberge, les réactifs les plus puissants seront à aller cueillir directement sur la carte du jeu, à condition naturellement de savoir où les trouver… Le système est vraiment bien fichu, car une expédition au fond d’un donjon nécessitera une préparation minutieuse pour être bien certain de ne pas tomber à court de sorts au pire moment. Seul inconvénient : les sorts doivent être préparés un par un, ce qui est vite fastidieux (le problème sera heureusement corrigé dès Ultima V). Et puisque l’on parle de donjons, ceux-ci sont désormais réellement passionnants, proposant des salles comportant des combats, bien sûr, mais également de petites énigmes qui vous demanderont de réfléchir un peu pour ouvrir des chemins dissimulés. On notera d’ailleurs que le jeu propose pour la première fois des passages secrets que les joueurs apprendront à reconnaître à certains indices visuels.

Tout cela est déjà très intéressant, et suffirait à faire d’Ultima IV un très bon jeu de rôle, indubitablement supérieur à son prédécesseur. Mais le véritable génie du système de jeu imaginé par Richard Garriott, c’est bien évidemment la mise en application de ces fameuses huit vertus. Car devenir l’Avatar ne se résoudra pas simplement en tuant des monstres, en menant l’enquête et en explorant de donjons : la façon dont vous allez le faire est au moins aussi importante…

Si vous jouez aujourd’hui encore à n’importe quel jeu de rôle, il y a de très forte chance que personne ne voie aucun problème à ce que votre héros entre partout sans invitation pour se servir dans les tiroirs. Si cela est également possible dans Ultima IV, la grande révolution est que cela aura des répercussions. Imaginez que vous découvriez la chambre du trésor de Britannia et que vous décidiez de vous servir dans les coffres : bon courage, ensuite, pour vanter votre honnêteté au moment de prier dans le sanctuaire idoine… De la même manière, comment croire en votre courage si vous prenez régulièrement la fuite lors des affrontements ? Et pour faire preuve de votre compassion, il pourra non seulement être utile de faire la charité, mais également de laisser fuir les adversaires blessés… tant que ceux-ci ne sont pas des êtres maléfiques, naturellement.

Vous l’avez compris : vous pouvez bel et bien faire énormément de choses, mais il faudra cette fois réfléchir à leur portée morale. Agir en assassin kleptomane vous rendra peut-être riche et puissant, mais vous interdira d’accomplir l’objectif du jeu. Évidemment, il n’est pas toujours facile de savoir ce qui est juste et ce qui ne l’est pas : dans le doute, les différents sanctuaires sauront vous expliquer comment gagner en vertu, et le devin présent au château de Lord British saura vous dire à quel point vous avez avancé ou non dans votre cheminement éthique. Mais combien de jeu de rôles vous proposent-ils, près de 35 ans plus tard, de réfléchir à la portée de tous vos actes jusque dans le plus banal et le plus anodin des combats du jeu ?

Conclusion évidente : Ultima IV reste aujourd’hui encore un monument majeur de l’histoire du jeu vidéo. Certes, il faudra composer avec une réalisation désuète, avec la nécessité de prendre des notes, de dresser des plans, d’avoir toujours le manuel à portée de main… Mais pour ceux qui feront l’effort, il est surprenant de découvrir à quel point le titre peut encore se montrer extrêmement prenant. Enfin débarrassé de ses grandes phases de grinding répété – vous allez encore énormément vous battre, mais vous aurez toujours quelque chose à faire, et souvent plusieurs dizaines de choses à faire en même temps – Ultima IV devient exactement ce qu’il promet dans son sous-titre : une quête à la fois épique et personnelle pour devenir un être meilleur. Si ça n’est pas la meilleure définition qui soit du jeu de rôle…

Vidéo – Quinze minutes de jeu :

NOTE FINALE : 17/20 Ultima III avait fait trembler les fondations du genre, Ultima IV les aura dynamitées. En choisissant de placer le joueur au centre d'une quête mystique et philosophique plutôt que dans une éternelle chasse-au-grand-méchant, le titre de Richard Garriott aura réellement donné son sens à l'expression « jeu de rôle » en offrant aux dialogues, à l'enquête et jusqu'à la façon d'accomplir les objectifs un rôle central dans ce qui était encore trop souvent un simple simulateur de combats. Débarrassé d'une grande partie des lourdeurs de la première trilogie, à commencer par un recours systématique à un grinding pas toujours passionnant, Ultima IV : Quest of the Avatar aura été une révolution, un OVNI extraordinaire dont beaucoup de titres contemporains gagneraient encore à s'inspirer. Le jeu qui aura définitivement ancré la saga Ultima dans la cour des géants. CE QUI A MAL VIEILLI : – Prise de note obligatoire – Mélanger les sortilèges un à un : fastidieux... – Réalisation datée – Interface toujours assez lourde à l'usage

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Ultima IV : Quest of the Avatar sur un écran cathodique :

Version Commodore 64

| Développeur : Chuck Bueche |

| Éditeur : ORIGIN Systems, Inc. |

| Date de sortie : Décembre 1985 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ (x2) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur Commodore 64 PAL |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

On commence à connaître les forces et les faiblesses inhérentes au hardware du Commodore 64 – auxquelles peuvent rapidement s’ajouter la compétence ou le dévouement des programmeurs. Ce portage ayant une nouvelle fois été réalisé par Chuck « Chuckles » Bueche, on ne sera donc pas surpris de retrouver exactement les mêmes qualités et les mêmes défaut que dans la conversion C64 réalisée pour Ultima III. Au rang des satisfactions, donc, le jeu est un peu plus coloré – et les teintes un peu mieux choisies – que sur Apple ][. La puce sonore du C64 permet également de ne pas nécessiter de posséder de carte son pour bénéficier de la musique (même si on ne profite plus, du coup, que de trois voix là où la Mockingboard en autorisait six). En revanche, les donjons sont une nouvelle fois en noir et blanc, et surtout les temps de chargement sont proprement insupportables, absence de fastloader oblige (comptez déjà cinq bonnes minutes pour espérer lancer le jeu). Le contenu, pour sa part, n’a pas évolué d’un pouce – mais en avait-il besoin ?

NOTE FINALE : 16/20

Sans surprise, Ultima IV : Quest of the Avatar offre sur Commodore 64 une prestation très semblable à celle offerte sur Apple II. Si les couleurs sont un peu plus cohérentes tant que l’on n’entre pas dans un donjon, le titre doit hélas composer avec des temps de chargement à rallonge qui réserveront l’expérience à des joueurs particulièrement patients.

Du côté des fans :

Comme pour Ultima III avant lui, Ultima IV aura également bénéficié, en 2006, d’une version de fans intitulée Ultima IV Gold. Celle-ci, en plus d’apporter sa dose de correction et d’éléments de triche, a surtout le gros mérite de faire tenir le jeu sur une seule disquette et d’accélérer drastiquement les temps de chargement. Vous pourrez trouver plus de détails à cette adresse et télécharger le jeu ici. Mais ce n’est pas tout ! Le jeu aura également profité d’un remaster effectué par les fans, cette fois en 2015, sous le titre Ultima IV Remastered. Le programme profite ainsi d’une refonte graphique particulièrement visible pendant l’introduction, et qui emprunte énormément de tuiles à Ultima V une fois en jeu. Des améliorations qui aident à faire de cette version une des meilleures adaptations 8 bits du jeu. Vous pouvez la télécharger ici.

Version Atari 8 bits

| Développeur : David Lubar |

| Éditeur : ORIGIN Systems, Inc. |

| Date de sortie : Février 1986 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ (x2) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 800 PAL |

| Configuration minimale : Modèle NTSC requis pour l’affichage des couleurs |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu (PAL) :

La version Atari 8 bits d’Ultima IV est, grosso modo, un portage fidèle de la version Apple II. La principale nuance se situe, comme toujours, au niveau des couleurs : le jeu est affiché en noir et blanc sur les systèmes PAL, et les teintes tendent furieusement à varier d’un modèle à l’autre en NTSC ou en SECAM. Seule véritable perte : le jeu ayant cette fois été programmé pour n’utiliser que 48k de mémoire, une bonne partie des thèmes musicaux sont purement et simplement passés à la trappe. Pour le reste, on demeure en terrain connu.

NOTE FINALE : 16,5/20

Pour sa dernière conversion sur Atari 8 bits, Ultima IV laisse malheureusement quelques plumes du côté de la réalisation musicale. C’est dommage car, pour le reste, le titre est toujours largement aussi bon – mieux vaut pouvoir y jouer, malgré tout, en NTSC.

Version Atari ST

| Développeur : Robert Hardy |

| Éditeur : ORIGIN Systems, Inc. |

| Date de sortie : 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Anglais, français |

| Support : Disquette 3,5″ simple face (x2) |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Interface MIDI supportée Écran couleur requis |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu (Français) :

Petite originalité, pour une fois : toutes les versions 16 bits d’Ultima IV (c’est à dire sur PC, Atari ST et Amiga) ont été formées dans le même moule. Fini, l’interface tantôt bleue, tantôt beige au gré des portages et les orques qui hésitaient entre le vert et le marron : cette fois, la réalisation est semblable à 95% sur les trois machines… à quelques petits détails près, comme souvent. Commençons par l’évolution la plus évidente : les graphismes en 16 couleurs qui rendent la réalisation un peu moins tristounette que sur Apple II, et l’introduction sensiblement mieux réalisée (même s’il n’y a pas non plus de quoi se relever la nuit). On retrouve une nouvelle fois une interface qui profite de la souris, et des thèmes musicaux qui tirent partie des capacités sonores du ST (d’autant plus que le jeu peut tout à fait être connecté à une interface MIDI). Le gros plus, cependant, est l’apparition de murs bien plus détaillés dans les donjons, reléguant finalement les parois en surfaces pleines oranges et bleues au passé. Signalons que ce portage sur Atari ST a un avantage par rapport à celui sur Amiga : il autorise à transférer son personnage vers Ultima V. Notons enfin que l’Atari ST est la seule machine à bénéficier d’une version française, et comme vous pourrez le constater dans la vidéo de l’introduction, le résultat est absolument abominable – en plus d’être bugué au point de rendre le jeu impossible à finir.

NOTE FINALE : 17,5/20

Porté sur Atari ST, Ultima IV bénéficie d’un petit coup de jeune dans tous les secteurs, de la réalisation jusqu’à la maniabilité. Évidemment, il y a peu de chance que vous soyez aujourd’hui ébahi par les graphismes, mais c’est plus coloré, plus détaillé, plus jouable et plus fluide puisqu’il n’y a même plus de changement de disquette à effectuer. Bref, un très bon moyen de découvrir un excellent jeu.

Version MSX

| Développeur : Newtopia Planning |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier |

| Version testée : Version disquette testée sur MSX 2+ |

| Configuration minimale : Système : MSX 2 |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Quitte à débarquer sur les systèmes domestiques japonais, Ultima IV n’allait pas faire l’impasse sur le très populaire (du moins au Japon) MSX. Pour l’occasion, pas question de profiter ici de la haute résolution qui semblait faire école sur la plupart des ordinateurs de NEC et de Sharp : il faudra même plutôt composer avec une résolution plus basse que ce qu’on pouvait voir sur certains ordinateurs occidentaux. Cependant, le résultat – qui évoque souvent ce qu’allait offrir, trois ans plus tard, la version Master System – reste coloré, lisible et très plaisant, et la musique est bien entendu toujours de la partie. L’interface n’a pas changé d’un millimètre (pas de gestion de la souris ou du pad, donc), mais le seul vrai défaut de cette version demeure le fait d’être restée cantonnée au japonais. Une simple curiosité pour la grande majorité des joueurs occidentaux, donc, qui auront tout loisir de découvrir le titre en anglais sur beaucoup d’autres plateformes, mais une version parfaitement correcte quoi qu’il en soit.

NOTE FINALE : 17,5/20

D’une fidélité totale à l’expérience originale, Ultima IV sur MSX profite pour l’occasion de graphismes colorés et parfaitement lisibles en dépit de la faible résolution, et le reste est si fidèlement à sa place qu’on ne pourra guère reprocher à ce portage que de n’être disponible qu’en japonais.

Version PC (DOS)

| Développeur : James Van Artsdalen |

| Éditeur : ORIGIN Systems |

| Date de sortie : Octobre 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Dématérialisé, disquettes 5,25″ (x2) et 3,5″ |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.0* – RAM : 256ko Modes graphiques supportés : CGA, CGA Composite, EGA, Tandy/PCjr Carte son supportée : Aucune (haut-parleur interne) *DOS 2.1 ou 3.2 fortement recommandé |

| Lien utile : Xu4 : Ultima Recreated |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Les années passants, le moment arriva enfin où le PC pouvait prétendre rivaliser avec un Apple II sans être doté d’un moniteur composite. Le fait de reconnaître les cartes EGA permet à cette version de se hisser graphiquement pratiquement à la hauteur des autres versions 16 bits… malgré quelques manques difficiles à expliquer. Ainsi, sur la carte du monde, les noms des personnages sont désormais en blanc, la bordure extérieure blanche a disparu, les lunes en haut de l’écran sont devenues monochromes… Dans le même ordre d’idée, même les écrans d’introduction ont des teintes moins bien choisies, avec des personnages affichant une teinte de peau couleur « jaune Lego ». Plus grave : les donjons, eux, sont restés en surfaces pleines comme sur les ordinateurs 8 bits ! Niveau son, enfin, les cartes sons AdLib n’ayant fait leur apparition qu’en 1988, il faudra se contenter de quelques « bip-bip » en guise de bruitages et d’un silence de mort en guise de musique. Et l’interface à la souris est également à oublier (elle ne fera son apparition qu’avec Ultima VI, soit le premier jeu de la saga développé directement sur PC). Autant dire que dans un jeu où la réalisation est très secondaire, ce n’est que moyennement pénalisant, mais on ne pourra que regretter de ne pas bénéficier, une nouvelle fois, du portage « ultime ».

Du côté des fans :

Ultima IV étant tombé dans le domaine public dès la fin des années 90 – une opération destinée à promouvoir la sortie d’Ultima IX – il aura été un des premiers épisodes de la saga a avoir bénéficié de l’attention des fans. Des patchs améliorant les graphismes ou ajoutant de la musique MIDI n’auront pas tardé à fleurir – aujourd’hui, il est carrément possible de profiter via XU4 d’un moteur tournant sous Windows et permettant d’intégrer quantités de correctifs, de modifier les graphismes ou les thèmes musicaux, d’intégrer des améliorations venues d’Ultima V, voire même de simplifier l’interface pour automatiser certaines fonctions (comme l’ouverture ou le crochetage). Le tout est entièrement configurable, permet de se faire une expérience sur mesure convenant aux néophytes comme aux vieux de la vieille, et peut même tourner sous ScummVM ! Bref, un bon moyen de dépoussiérer un peu le jeu originel si jamais l’interface et la réalisation vous effraient quelque peu.

NOTE FINALE : 17/20 (version originale) 18/20 (XU4)

Ultima IV n’aura, pour une fois, pas trop souffert de son transfert sur PC. Certes, on perd la musique des versions 8 bits et quelques couleurs par rapport aux versions 16 bits, mais l’essentiel de l’expérience est là, en plus coloré que sur Apple II. La version mise à jour de XU4 permettra également aux néophytes de se façonner une expérience un peu moins austère et un peu plus accessible.

Version PC-88

| Développeur : Newtopia Planning |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : Juillet 1987 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquettes 5,25″ (x2) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

La version MSX d’Ultima IV nous aura donné, en quelque sorte, un « guide » de ce à quoi risquent de ressembler la plupart des portages sur les ordinateurs japonais. Confirmation d’ailleurs avec cette itération PC-88 qui en est objectivement très proche – la réalisation ne tire d’ailleurs aucunement bénéfice de la résolution de la machine. Les quelques rares nuances demandent d’ailleurs pratiquement de placer les deux versions côte-à-côte : on a perdu quelques couleurs, et les sprites tendent à être entourés d’un grand bloc noir faute d’effets de transparence. À ces (rares) détails près, on hérite d’un portage qui ne tire certes pas parti de toutes les capacités de la machine, mais qui reste largement apte à rivaliser avec les versions 16 bits occidentales. Dommage que le jeu soit toujours exclusivement en japonais, en revanche.

NOTE FINALE : 17,5/20

Sorte de portage de la version MSX – avec quelques modestes détails en moins – Ultima IV sur PC-88 ne pousse certainement pas la machine qui l’accueille à se sortir les titres, mais reste un portage tout à fait satisfaisant, à condition, naturellement, de parler le japonais.

Version PC-98

| Développeur : Newtopia Planning |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : Juillet 1987 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquettes 5,25″ (x2) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Sans surprise, la gamme PC-98 de NEC aura également eu droit à sa version d’Ultima IV, d’ailleurs à peu près en même temps que la version PC-88. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, il ne s’agit pas d’une simple transcription de la version parue sur la génération précédente : la réalisation tire cette fois bel et bien parti de la haute résolution de la machine, pour s’approcher en jeu de ce qu’offrirait la version Sharp X68000 un an plus tard. Difficile de trouver des reproches à adresser à ces graphismes fins, lisibles et colorés, avec des illustrations nettement mieux réalisées que ce qu’offrent les versions occidentales – en fait, le seul regret viendrait plutôt des donjons, dont les murs demeurent en grands aplats vides plutôt que d’offrir des surfaces un peu plus détaillées. La musique, naturellement, est toujours présente, et de meilleure qualité que sur MSX et PC-88. En revanche et comme on pouvait le craindre, le jeu demeure intégralement en japonais.

NOTE FINALE : 17,5/20

Sur PC-98, Ultima IV est encore un peu plus beau et un peu plus détaillé que sur les autres versions japonaises parues la même année. Une nouvelle fois, la réalisation est donc difficile à prendre en défaut, et cette version constituerait à n’en pas douter une excellente façon de découvrir l’épisode, voire même la saga, si elle n’était pas intégralement en japonais.

Version Sharp X1

| Développeur : Newtopia Planning |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : 1987 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquettes 5,25″ (x4) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

1987 aura décidément été une année particulièrement faste pour les conversions d’Ultima IV sur les ordinateurs japonais. Voici donc le dernier bénéficiaire : le Sharp X1. Et pour le coup, les choses vont aller relativement vite, pour la bonne et simple raison qu’on hérite d’un portage qui est un clone pratiquement parfait de la version parue sur PC-88, avec exactement les mêmes limites – et les mêmes qualités. Une nouvelle fois, on a donc affaire à une itération plus colorée que sur les ordinateurs occidentaux, avec des thèmes musicaux bien rendus, aucune gestion de la souris, et des textes intégralement en japonais. Sans doute pas de quoi justifier de remuer ciel et terre pour dénicher cette version, mais si jamais vous parlez la langue de Mishima et que vous avez la chance d’avoir un Sharp X1 sous la main, vous ne devriez pas regretter de découvrir le jeu de cette manière.

NOTE FINALE : 17,5/20

Ultima IV sur Sharp X1 offre une version identique à celle publiée sur PC-88 : c’est assez joli, ça tourne bien, la musique est agréable, et c’est intégralement en japonais. Certainement pas la version ultime, mais rien qui ne soit apte à vous rebuter non plus – tant que vous parlez la langue, naturellement.

Version Amiga

| Développeur : Robert Hardy |

| Éditeur : ORIGIN Systems, Inc. |

| Date de sortie : 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Mode graphique supporté : OCS/ECS |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Au moins, pour la version Amiga d’Ultima IV, les choses iront vite : prenez la version Atari ST, améliorez la qualité sonore sans avoir à connecter le jeu à une interface MIDI, et voilà ! Deux versions pratiquement identiques, à une petite nuance près (pour ceux qui suivent) : l’impossibilité d’importer son personnage dans Ultima V. Pour le reste, on profite malgré tout d’un des meilleurs portages sur les systèmes occidentaux.

NOTE FINALE : 17,5/20

Comme sur Atari ST, Ultima IV profite sur Amiga d’un de ses meilleurs portages dans à peu près tous les domaines. Une valeur sûre pour ceux qui souhaiteraient découvrir le titre aujourd’hui.

Version Sharp X68000

| Développeur : Newtopia Planning |

| Éditeur : Pony Canyon, Inc. |

| Date de sortie : 21 décembre 1988 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquettes 5,25″ (x4) |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Dans le long cortège des adaptations japonaises d’Ultima IV, le Sharp X68000 aura fait partie de la deuxième fournée : celle de 1988. Il hérite pour l’occasion d’un portage directement repris du PC-98, avec des graphismes en haute résolution très colorés qui font toujours leur petit effet, et une bande-son fidèle aux thèmes de l’Apple II, mais avec une qualité supérieure. En revanche, il gagne aussi une introduction entièrement redessinée, que vous pourrez d’ailleurs visionner ci-dessus. Comme pour beaucoup de portages sur les ordinateurs japonais, son principal défaut est d’offrir des dialogues inaccessibles à tous ceux qui ne parlent pas la langue – et dans un jeu où ils sont aussi importants, autant dire que c’est un problème. Cette version risque donc de rester davantage comme une curiosité aux yeux de la majorité des joueurs, elle aussi, ce qui est dommage car elle a clairement son charme.

NOTE FINALE : 17,5/20

Sans surprise, cette itération Sharp X68000 d’Ultima IV se hisse clairement dans le haut du panier en termes de réalisation, bénéficiant même d’une introduction redessinée qui n’existait pas sur PC-98. Malheureusement, elle restera réservée à des joueurs parfaitement à l’aise avec le japonais écrit, ou connaissant déjà le déroulement du jeu par cœur.

Version NES

Ultima : Quest of the Avatar

| Développeurs : Newtopia Planning – Infinity Co., Ltd. |

| Éditeurs : Pony Canyon, Inc. (Japon) – FCI (Amérique du Nord) |

| Date de sortie : 20 septembre 1989 (Japon) – Décembre 1990 (Amérique du Nord) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Anglais, japonais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version américaine |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

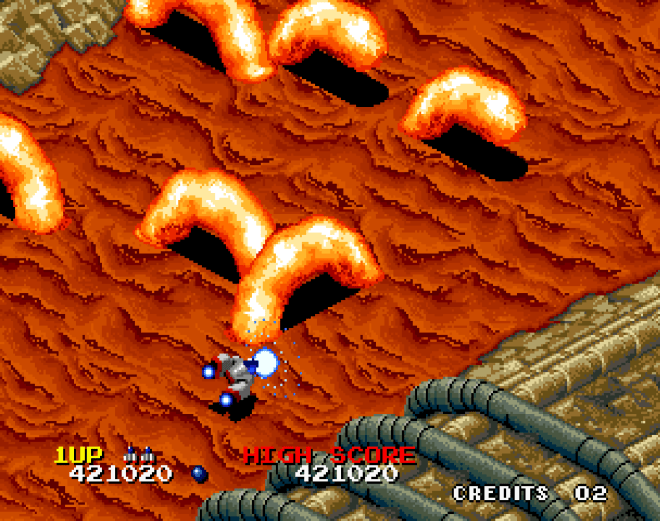

D’une façon intéressante lorsque l’on connait la rivalité qui opposait à l’époque SEGA à Nintendo, Ultima IV sera sorti à la fois sur NES et sur Master System, pour deux approches assez différentes.

Sur NES, le jeu aura été adapté, exactement comme cela avait été le cas avec Ultima III. La refonte graphique et sonore est l’aspect le plus évident, avec une patte typique des J-RPG de l’époque, et des thèmes musicaux intégralement recomposés par Seiji Toda. Même si l’ensemble pourra déstabiliser quelque peu les joueurs ayant découvert la saga sur ordinateur, la réalisation est indéniablement plus aboutie que celle de l’opus précédent, et le tout a un charme certain. Non, les points clivants de cette version sont plutôt à chercher du côté du contenu.

L’expérience de jeu, dans sa globalité, a été simplifiée – et les choses n’ont fait qu’empirer lorsque le titre a été localisé en occident. Ainsi, ce sont près de 40% des PNJs qui ont disparu du jeu ! Les villes et les donjons sont plus petits, les dialogues ont été remplacés par de simples commentaires (fini, les mots-clefs !), il n’y a plus ni nourriture, ni réactifs, ni gestion du vent… Dans le même ordre d’idée, votre équipe ne peut compter plus de quatre membres simultanément (le reste attendra au château de lord British), on ne voit plus les monstres errants sur la carte du jeu, l’introduction a disparu pour être remplacée par un texte dans le manuel, etc. Cela ne fait pas pour autant de ce portage un mauvais jeu, loin de là, mais cette expérience « light » risque vraiment d’être réservée à des joueurs intimidés par le contenu du jeu de base – et qui trouveront, de toute façon, des centaines de titres plus abordables pour découvrir le genre aujourd’hui.

NOTE FINALE : 13,5/20

Comme cela avait déjà été le cas pour Ultima : Exodus, le principal défi de la version NES d’Ultima IV sera avant tout de parvenir à trouver son public. En faisant le choix de simplifier l’expérience de jeu, le titre est certes devenu plus accessible, mais il a aussi perdu une partie significative de sa richesse – et de son intérêt. Les gens hermétiques aux dialogues par mots-clefs et à l’aspect exploration du jeu apprécieront peut-être cette version un peu plus directe, mais les amateurs de la saga originale auront sans doute beaucoup de mal à y trouver leur compte.

Version Master System

| Développeur : SEGA R&D 2 |

| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. (Europe) – Tec Toy Indústria de Brinquedos S.A. (Brésil) |

| Date de sortie : Novembre 1990 (Europe) – Septembre 1991 (Brésil) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleurs : Control Stick, joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

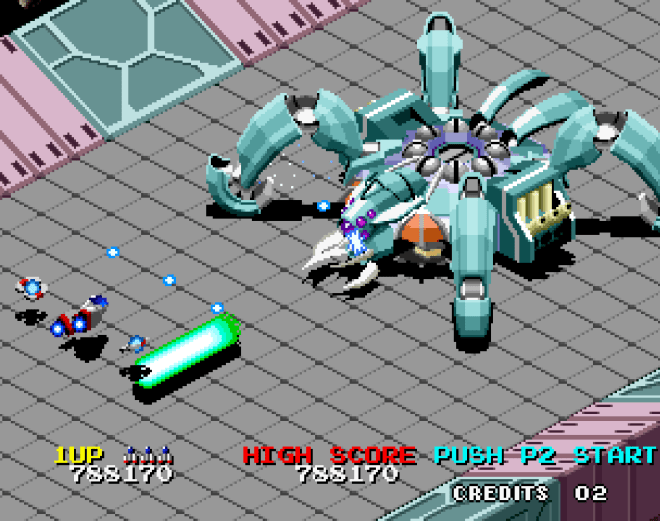

Sur Master System, changement complet de philosophie : le titre aura été développé par SEGA of America (mais, ironiquement, jamais distribué aux États-Unis) et s’applique cette fois à être d’une fidélité totale au titre original. Et la bonne nouvelle est qu’il le fait très bien ! Dès la boîte de jeu, on retrouve l’illustration originale de Denis Loubet, avec la carte (cette fois sur papier), l’histoire de Britannia et le livre de la sagesse mystique fournis dans des formats réduits.

Cette fois, le jeu contient l’intégralité de l’introduction, des graphismes plus colorés que sur les versions informatiques sans trahir pour autant la patte de l’univers, les thèmes originaux remixés de manière très satisfaisante – il ne manque pratiquement rien. Les système de mot-clef a été conservé mais, faute de clavier, il fonctionne un peu à la manière de celui d’Ultima VII : vous ne pouvez aborder un sujet avec un personnage que si lui ou quelqu’un d’autre vous a déjà informé qu’il détient des connaissances à son propos. Cela interdit donc de faire une partie accélérée avec les informations déjà notées : votre groupe devra commencer par les obtenir.

L’interface est très bien pensée : pas besoin d’ouvrir le menu face à chaque porte, votre personnage le fera tout seul, et il est enfin possible de préparer plusieurs sortilèges en une fois. Les combats sont restés équivalents à ceux de la version originale – ils sont même légèrement supérieurs, puisqu’ils permettent de viser les adversaire en déplaçant un curseur comme dans Ultima V, autorisant ainsi enfin à attaquer ailleurs que dans les quatre directions cardinales. Seul petit sacrifice : les donjons ne sont plus vus à la première personne (l’exemple de Phantasy Star avait pourtant démontré que la Master System était plus que capable d’afficher ce type de graphismes) et on s’y déplace donc en vue de dessus. Mais à ce détail près, on se retrouve avec une version si bien pensée qu’elle peut sans difficulté postuler à être l’une des meilleures.

NOTE FINALE : 17,5/20

Ultima IV sur Master System accomplit pratiquement un sans faute : c’est jouable, c’est ergonomique, c’est bien pensé, c’est bien réalisé. Le fait de ne plus bénéficier des donjons à la première personne est le seul petit regret que laissera cette version autrement absolument irréprochable.

Version FM Towns

| Développeur : ORIGIN Systems, Inc. |

| Éditeur : Fujitsu Limited |

| Date de sortie : Avril 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Clavier |

| Version testée : Version japonaise |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

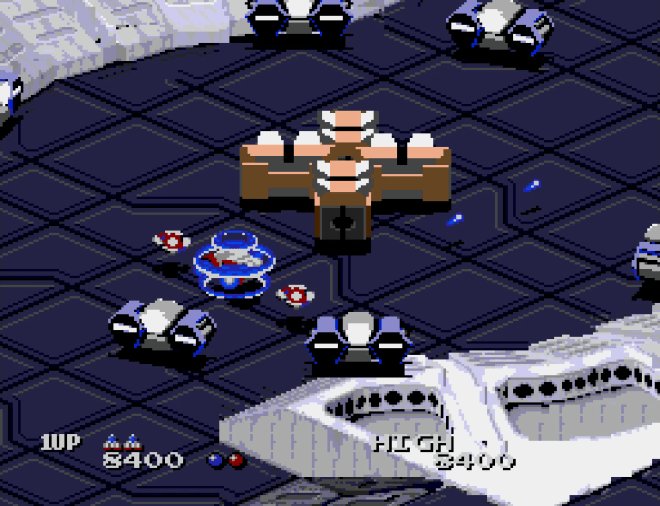

Pour les amateurs de retrogaming, lancer un jeu sur FM towns est un peu comme ouvrir une boîte de friandises : il est rare qu’on soit déçu par ce qu’on y trouve. Ici, le jeu s’ouvre pour l’occasion sur un menu vous laissant visionner une courte histoire de Sosaria/Britannia avant les événements du jeu (en japonais), avant de vous laisser lancer le titre en lui-même… en anglais, cette fois. On découvre pour l’occasion une introduction entièrement redessinée, avec de la musique CD en soutien, et on lance le jeu avec confiance… avant d’avoir la surprise de découvrir des graphismes directement tirés d’Ultima V, avec l’ajout assez inélégant d’une grande barre rose inutile au sommet de l’image. Un choix assez déstabilisant, surtout pour une machine qui aurait a priori largement pu afficher les mêmes graphismes que ceux de la version Sharp X68000, mais les fans de la saga – et en particulier ceux du cinquième épisode – ne devraient pas être déstabilisés outre-mesure. Dommage que les donjons n’aient, une nouvelle fois, connu aucune amélioration graphique, mais la présence de thèmes musicaux qualité CD et surtout le fait que le jeu soit, cette fois, intégralement praticable en anglais rendent cette version déjà nettement plus intéressante aux yeux du profane (et des autres).

NOTE FINALE : 17,5/20

D’accord, cette version FM Towns d’Ultima IV n’est peut-être pas tout-à-fait celle qu’on attendait, avec ses graphismes basses résolutions repris d’Ultima V, mais le fait que cela lui confère un certain charme additionné à une musique qualité CD et surtout au fait que le jeu soit intégralement jouable en anglais lui confèrent malgré tout des qualités indéniables.