Développeur : The Edge

Éditeur : The Edge

Testé sur : Amiga – Atari ST

La licence The Punisher (jusqu’à 2000) :

- The Punisher (The Edge) (1990)

- The Punisher (Beam Software) (1990)

- The Punisher (Paragon Software) (1990)

- The Punisher : The Ultimate Payback! (1991)

- The Punisher (Capcom) (1993)

Version Amiga

| Date de sortie : Septembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 500 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.2 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Les super-héros auront longtemps été cruellement sous-employés par l’univers vidéoludique. C’est d’autant plus surprenant qu’il y a de nombreux points communs entre les superpuissants héros en collants et les avatars de jeux vidéo : on attend souvent du joueur qu’il résolve seul des situations inextricables face à des forces infiniment supérieures en nombre, ce qui est le quotidien des justiciers en costume.

On pourrait même dire que l’uniforme est fourni, lui aussi, tant il est rare qu’un personnage change de tenue au cours d’un seul et même jeu, voire au cours d’une série – transformations exceptées, combien de fois auront-eu l’occasion d’apercevoir Mario sans son inusable salopette au cours des trente-cinq dernières années ? Mais justement, peut-être que la réponse est dans la question : les joueurs de jeux d’action et les superhéros sont si intrinsèquement proches qu’aller investir dans une coûteuse licence n’avait souvent d’autre intérêt qu’un prétexte promotionnel, tant on n’a finalement jamais eu besoin de coller un super-pouvoir breveté à Samus, au roi Arthur ou à Mega Man pour les envoyer faire tout le boulot.

D’ailleurs, cela semble être superflu même chez les super-héros eux-mêmes. Prenez Frank Castle, par exemple : lui, des super-pouvoirs, il n’en a pas. Il ne peut même pas compter comme un certain Bruce Wayne sur une confortable fortune ou sur une intelligence extraordinaire ; en fait, il ne se serait pas inventé un super alias avec une tête de mort sur le torse pour se faire appeler The Punisher qu’il ne serait fondamentalement qu’un énième vigilante élevé à la loi du Talion ayant décidé arbitrairement après la mort violente de sa famille que la justice expéditive à coups de fusil à pompe était la meilleure, et que ceux qui n’étaient pas d’accord pouvaient toujours venir lui en parler s’ils l’osaient.

Autant dire un personnage assez facile à adapter en jeu vidéo, où taper et tirer sur tout ce qui bouge étaient déjà des activités extrêmement répandues dès les années 80 – il n’aura pourtant connu qu’une très brève période d’exploitation au XXe siècle, trois petites années de timides apparitions au début des années 90 avant de disparaître dans des cartons desquels il n’est d’ailleurs plus beaucoup sorti depuis. Et les premiers à avoir tenté leur chance auront été les britanniques du studio The Edge, qui espéraient visiblement capitaliser sur l’éventuel succès de l’obscur nanar mettant en scène Dolph Lundgren un an plus tôt – et qui aura si peu marqué les esprits que vous n’en avez probablement jamais entendu parler. Espoirs rapidement déçus, visiblement : cette adaptation aura également constitué le dernier titre du studio. Et quand on voit le résultat, on se dit qu’il était peut-être effectivement temps de jeter l’éponge.

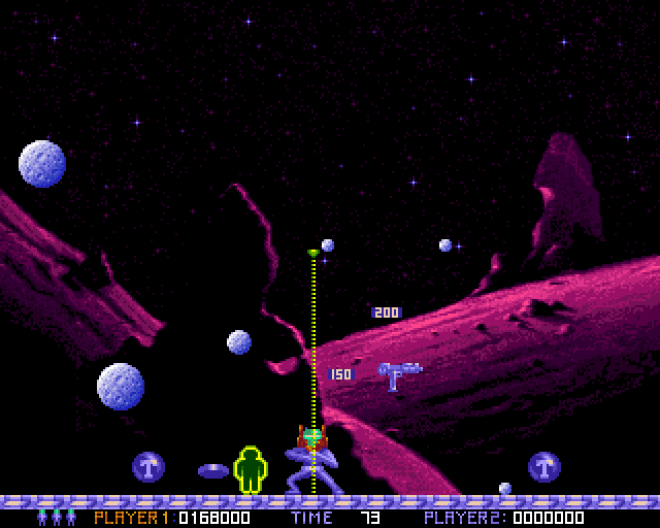

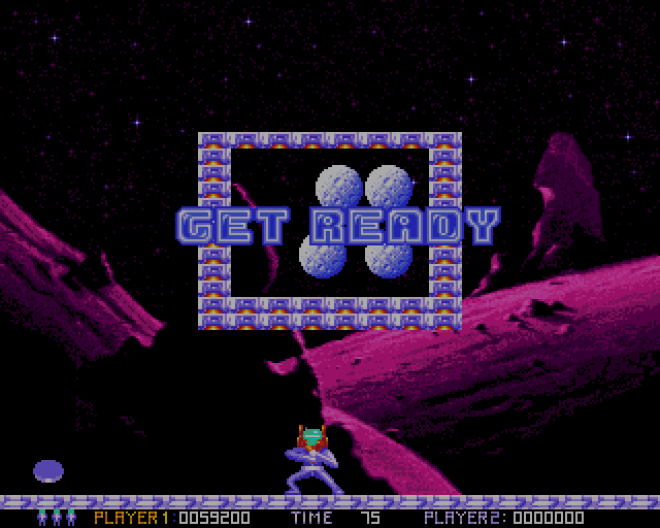

The Punisher est ici un bête gallery shooter à la Operation Wolf demandant d’aller nettoyer les rues de quelques… deux niveaux (!) pour atteindre une cible jamais présentée, à la tête d’une opération jamais introduite, dans une mission jamais évoquée.

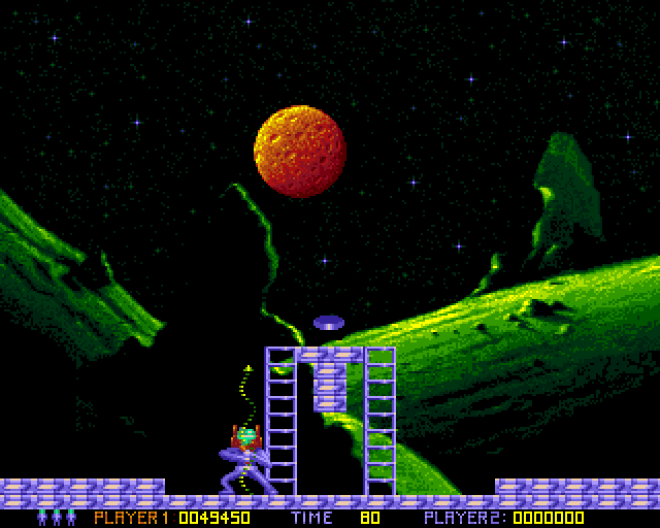

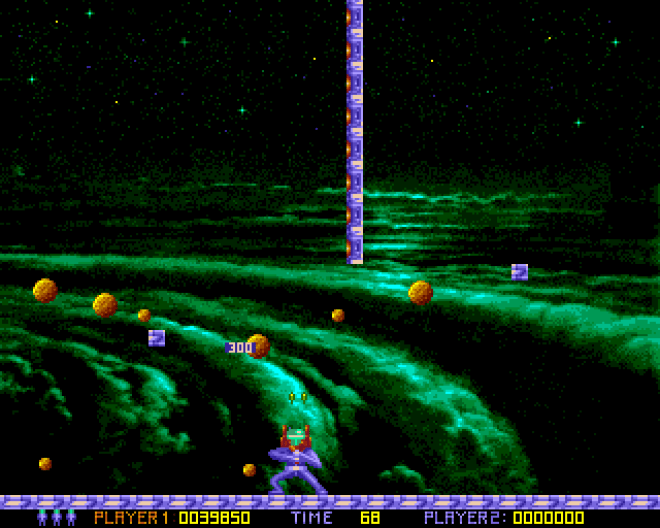

Votre héros vengeur va donc parcourir des rues, puis les égouts de la ville (vive l’originalité) avant d’écumer deux écrans supplémentaires de type entrepôts puis chambre du boss final (lequel trépassera fort poliment en un seul coup, comme à peu près tous les ennemis du jeu) avant de boucler une aventure qui ne devrait même pas atteindre les dix minutes. Il sera pour ce faire équipé en permanence de deux armes : une mitrailleuse en main gauche, et un fusil à pompe en main droite, et la fonction du second sera principalement de prendre la relève lorsque vous devrez recharger la première. Les munitions sont limitées et vous ne pourrez jamais en récupérer de tout le jeu, mais vous pourrez compter sur un stock de grenades qui feront très efficacement le ménage à l’écran – mais mieux vaudra se ménager un minimum, car au cas où vous frôleriez accidentellement un civil, ce sera le game over immédiat, car le Punisher ne tue pas de civils innocents, et ce n’est pas négociable.

Cette donnée serait sans doute assez secondaire si la ville dans laquelle opère le Punisher (New York, si ma mémoire est bonne) n’était pas peuplée des civils les plus crétins de la planète. On pourrait effectivement penser que ceux-ci auraient mieux à faire, en cas de fusillade à l’arme lourde, que de venir faire du skate ou transporter des sacs de ciment au milieu des balles, mais ce n’est visiblement pas leur cas.

Et histoire de compliquer un peu un jeu extraordinairement court, comme on l’a vu, ils n’aiment rien tant que se matérialiser à partir de rien histoire de ne surtout pas vous laisser le temps de remarquer leur présence, vous obligeant ainsi à une retenue un peu paradoxale sur des écrans où les ennemis, eux, n’hésitent pas à se presser à six ou sept à la fois au point d’en créer des bouchons jusque dans les égouts de la ville ! Notons que ce ne serait d’ailleurs que pénalisant si les masques de collisions n’étaient pas aussi imprécis (cela va encore pour toucher les ennemis du fond de l’écran, mais les adversaires de premier plan sont paradoxalement les plus difficile à toucher en dépit de la place colossale qu’ils prennent à l’écran) et surtout si les temps de réponse de la souris n’étaient pas aussi lents, les temps de réponse étant calamiteux lorsque l’opposition commence à être un peu trop nombreuse – c’est à dire la moitié du temps. Rajoutons une petite gourmandise : rein ne vaut un bon gros bug pour vous condamner au game over, donc lors du premier niveau, évitez d’aller tout droit lorsque le jeu vous propose un embranchement, car si vous croisez un civil sur le troisième écran, le jeu considèrera automatiquement que vous l’avez tué même si vous n’ouvrez pas le feu et cela signera la fin de instantanée de votre partie !

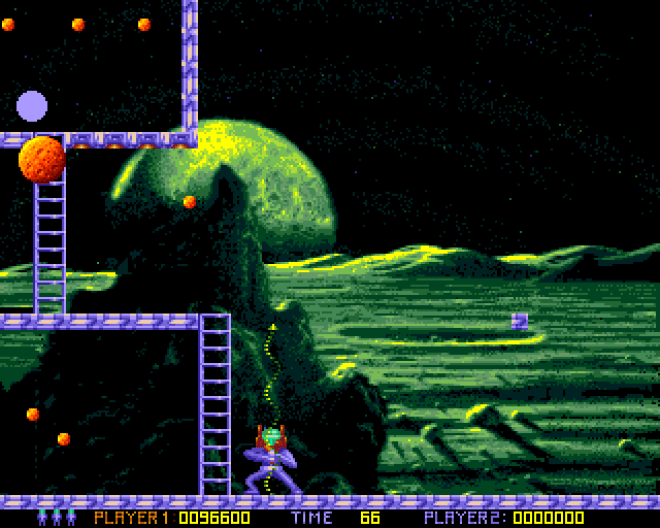

Comme vous l’aurez constaté, le bilan n’est jusqu’ici pas franchement emballant, entre une longévité ridicule et une jouabilité aux fraises, et les images vous apprendront rapidement que la réalisation n’est pas très enthousiasmante, elle non plus. Les quelques ennemis médiocrement dessinés et mal animés se baladant au milieu des teintes sépia de décors ultra-répétitifs et sans inspiration (on n’aurait pas pu visiter un parc, un métro, un gratte-ciel, un truc un peu plus coloré ?) ne devraient pas franchement faire briller vos yeux, et sachant que le son se limite pour sa part à des bruitages qui se comptent sur les doigts d’une main du baron Empain…

Mais il importe malgré tout d’aborder l’idée la plus fondamentalement stupide du programme : celui du choix de l’arme en début de niveau. Il pourrait déjà apparaître comme intrinsèquement crétin si l’on considère que les deux seules armes dont votre personnage fait usage sont clairement arrêtées d’un bout à l’autre de l’aventure, comme je l’ai déjà décrit un peu plus haut, alors quelle peut bien être la fonction de la sélection d’une arme lourde parmi cinq en prélude de chacun des deux niveaux ? Eh bien cette fameuse arme ne vous servira qu’à conclure le niveau – littéralement. Vous n’en faites même pas usage contre le boss, mais bien APRÈS lui, pour le détruire définitivement… sans quoi, les ennemis prennent la fuite et c’est alors un nouveau game over. Et comment êtes-vous censé savoir quelle arme utiliser ? C’est là que c’est drôle : vous ne pouvez pas, c’est totalement arbitraire. Vous ne pouvez qu’en essayer une au pif, et le temps de trouver laquelle marche, vous avez donc virtuellement quatre chances sur cinq d’en être quitte pour recommencer le jeu depuis le début. C’est rigolo, hein ?

Ne nous mentons pas : on devine immédiatement une maigre tentative pour allonger artificiellement la durée de vie d’un titre où il n’y a rien à voir ni à faire et qui sent le programme développé en catastrophe pour essayer de renflouer les caisses d’un studio moribond avec une licence à succès. C’est raté, d’un bout à l’autre, et le logiciel n’a même pas assez de choses à offrir pour se montrer vaguement amusant pendant la poignée de minutes qu’il offre.

On pourra d’ailleurs noter que, comme pour un certain Die Hard 2 paru deux ans plus tard, le jeu se sert à peine de sa licence, le héros n’apparaissant que via un portrait mal dessiné en bas de l’interface ou lors d’illustrations dont une le présentant de dos est recyclée à de nombreuses reprises, puisqu’elle servira à la fois en cas de mort d’un civil, d’échec contre le boss ou lors de l’écran final ! Bref, un petit machin mal pensé et agencé n’importe comment, mal reçu à sa sortie (Tilt étant très loin le magazine le plus enthousiaste vis-à-vis du programme en lui accordant un 14/20) et très largement oublié depuis lors, à raison, tout comme le studio qui l’a engendré (quelqu’un serait capable de citer un seul titre vaguement marquant parmi la vingtaine développée par The Edge ? Non, personne ?). Une sortie de route qui nous rappelle également pourquoi les joueurs étaient parfois si méfiants à l’idée d’acheter des jeux au prix fort : les développeurs devraient remercier a posteriori le piratage, qui est sans doute la seule raison pour laquelle il existe encore une trace de leurs jeux pourris.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 08/20 La seule véritable qualité d'un titre comme The Punisher, c'est de rappeler aux joueurs nostalgiques que nous sommes que l'âge d'or vidéoludique n'était pas exactement fait que de chefs d’œuvre et de logiciels d'exception repoussant à chaque fois un peu plus loin les frontières du rêve et de l'imagination. Petit galery shooter poussif assemblant péniblement dix minutes de gameplay au fil de deux niveaux et demi n'entretenant d'ailleurs à peu près aucun lien avec le comics dont il est tiré, le programme de The Edge aligne à peu près toutes les pires scories du genre (réalisation lamentable, framerate poussif, précision douteuse) tout en cherchant à masquer sa durée de vie pitoyable (moins de dix minutes en ligne droite) derrière l'arbitraire d'un game over déclenché, au choix, par le choix impossible à deviner de la mauvaise arme ou la matérialisation impromptue d'un civil crétin. Bref, le genre de disquette dont on ramassait une copie à la cour de récré avant de l'essayer une seule et unique fois le soir même et de la ranger dans une boîte à chaussure qu'elle ne quitterait plus jamais – sauf pour la formater et y mettre quelque chose de plus intéressant. Et objectivement, c'est à peu près tout ce que ce jeu mérite. CE QUI A MAL VIEILLI : – Une réalisation franchement minable... – ...qui trouve en plus le moyen de se traîner au point de rendre l'action imprécise – Le mécanisme de l'arme à choisir au pif sous peine de game over : Oscar de l'idée débile – Les civils qui apparaissent de nulle part et qui entraînent un game over instantané si vous les effleurez (et en plus c'est bugué !) – Aucune référence au film, pratiquement aucune au comics

Bonus – Ce à quoi peut ressembler The Punisher sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Ma conclusion : placez la disquette et le comics dans la boîte du jeu, emballez-les avec le poster, scellez le tout à l’aide de l’autocollant et balancez-moi ça à la poubelle en vitesse ! »

Aktueller Software Markt, septembre 1990, 20% (traduit de l’allemand par mes soins)

Version Atari ST

| Développeur : The Edge |

| Éditeur : The Edge |

| Date de sortie : Septembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ double face |

| Contrôleur : Souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Au risque de tuer un suspense qui s’annonçait déjà moribond, on pouvait sentir dès les premières secondes passées au contact de la version Amiga que The Punisher était un jeu développé en parallèle pour la machine de Commodore et pour l’Atari ST, comme le trahissait l’emploi d’une palette en seize couleurs pas franchement éblouissante. Dès lors, on ne sera pas surpris de découvrir une version ST identique au pixel près à la version Amiga, avec deux petites nuances malgré tout. La première, relativement commune, est à aller chercher du côté de la réalisation sonore : comme souvent, le thème de l’écran-titre rend un peu moins bien ici, mais on ne peut pas dire qu’on sente une énorme différence pour les bruitages une fois en jeu. En revanche, bonne surprise pour le deuxième point : le framerate est un peu meilleur dans cette itération comparé à un Amiga 500 (du moins quand il n’y a pas trop de monde à l’écran), ce qui signifie que la souris est plus réactive et plus précise – et elle en avait vraiment besoin. Des détails qui ne modifient que très marginalement l’expérience de jeu, cependant, toujours atrocement limitée.

NOTE FINALE : 08/20

Copie conforme d’une version Amiga qui a vraisemblablement été développée en parallèle, The Punisher sur Atari ST a au moins le mérite de bénéficier d’un framerate un peu plus réactif que sur Amiga 500 qui rend la jouabilité un tantinet moins catastrophique. À ce détail près et passé la musique de l’écran-titre, on hérite exactement du même jeu.

Les avis de l’époque :

« La réalisation est d’un bon niveau. Les décors sont variés et les bandits offrent divers types d’attaque et sont d’un aspect différent. Les bruitages du programme soutiennent bien l’action. Les tirs ont la précision requise et la souris réagit au plus vite. L’idée des deux armes à fréquence de tir différente ainsi que le choix des parcours apportent un peu d’originalité à ce jeu classique. »

Jacques Harbonn, Tilt n°86, janvier 1991, 14/20