Développeur : Sphere, Inc.

Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc.

Titre alternatif : Falcon : The F-16 Fighter Simulation (boîte du jeu) F-16 Fighting Falcon 2 (PC-98)

Testé sur : PC (DOS) – Macintosh – Atari ST – PC-98 – Amiga – Amiga CDTV

Disponible sur : Linux, MacOS, Windows (version PC)

Présent au sein des compilations :

- Air Combat Aces (1991 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))

- Falcon : The Classic Collection (1991 – Amiga, Atari ST)

- The Top League (1991 – Amiga, Atari ST)

- Falcon : Collection (2015 – Linux, MacOS, Windows)

En vente sur : GOG.com (Linux, MacOS, Windows), Retroism (Linux, MacOS, Windows), Steam.com (Linux, MacOS, Windows)

Les extensions du jeu : Falcon Mission Disk Volume 1 – Falcon Mission Disk Volume 2

Également testé : Falcon A.T.

La série Falcon (jusqu’à 2000) :

- Falcon (1987)

- Falcon A.T. (1988)

- Falcon 3.0 (1991)

- Falcon (TurboGrafx-16) (1992)

- Falcon 4.0 (1998)

Version PC (DOS)

| Date de sortie : Décembre 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (via câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Dématérialisé, disquettes 5,25 et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.0 – RAM : 256ko Modes graphiques supportés : CGA, Tandy/PCjr* Cartes sonores supportées : Haut-parleur interne, Tandy/PCjr* *La version Tandy est une version à part qui n’est pas commercialisée avec la version dématérialisée en vente à l’heure actuelle |

Les raisons en sont aussi multiples que complexes – suffisamment pour que je ne me hasarde pas à les détailler ici – mais le fait est que le PC, à la fin des années 80, entretenait le paradoxe d’être un ordinateur rencontrant un authentique succès commercial sans être spécialement populaire auprès de ses utilisateurs. Il faut dire que ceux-ci n’avait pas spécialement de raison de tomber amoureux de ce qui restait un pur outil de travail : comme on aura déjà souvent eu l’occasion de le décrire ici, avant le début des années 90, personne n’achetait un PC pour jouer, tout simplement parce que ce n’était pas une machine conçue ni équipée pour cela, et qu’elle était beaucoup plus chère que des ordinateurs qui, eux, avait été en partie pensés pour le jeu.

Seulement voilà, qui dit succès dit marché florissant, et il se sera trouvé bien des développeurs à réaliser que, quitte à avoir une configuration hors-de-prix pour y faire de la comptabilité, bien des possesseurs de PC ne diraient pas nécessairement non à l’opportunité de s’en servir pour se distraire. Avec des composants qui n’étaient pas exactement taillés sur mesure pour offrir des jeux d’action, aucune capacité sonore et une carte graphique qui affichait péniblement quatre couleurs, la question de savoir quels types de jeu offrir sur PC sera longtemps restée pertinente. Et parmi les réponses à y apporter seront apparu des jeux reposant énormément sur les écrans fixes (l’aventure, la stratégie et le jeu de rôle, pour ne pas les nommer) ainsi que ceux pouvant faire usage de l’une des rares qualités objectives de la machine, à savoir son processeur. Et quand les simulateurs de vol ont commencé à voir le jour, autant dire que le PC aura été aux premières loges. C’est par exemple sur la machine d’IBM que sera née une série appelée à être prolifique : Falcon.

Le jeu, comme son titre ne l’indiquera pas forcément pour un néophyte, ambitionne de vous placer aux commandes du chasseur le plus utilisé au monde : le F-16 (dont le surnom était « Fighting Falcon », d’où le titre). Le concept n’était déjà pas exactement nouveau en 1987 : on se souviendra par exemple du très dispensable F16 Fighter qui aura au moins le mérite de nous rappeler à quel point le terrain de la simulation restait largement à défricher.

Justement, au milieu des années 80, des titres comme Gunship ou Project Stealth Fighter avaient commencé à annoncer un changement de braquet pour le genre, tant du côté de la réalisation que de celui du réalisme. Et à ce niveau, Falcon aura fait partie des titres dévoilant qu’il y existait réellement un potentiel ludique, aussi surprenant que cela puisse paraître, pour des simulations hyper-pointues nécessitant de passer plusieurs heures avec un manuel de plus de cents pages sur les genoux pour espérer accomplir des actions qui paraissaient simples dans les films à la Top Gun mais qui devenaient soudainement beaucoup plus obtuses lorsqu’on posait les yeux sur un tableau de bord suffisamment impressionnant pour qu’on réalise qu’on ne comprenait tout simplement rien à aucune de ses fonctions. Bref, un jeu dont un des grands plaisirs allait être d’apprendre à jouer – un mécanisme finalement essentiel et incontournable, sauf qu’à l’époque plutôt que d’être pris par la main via un didacticiel directement intégré au programme, il fallait s’investir et lire beaucoup, faute d’avoir la moindre chance de parvenir à quitter la piste de décollage sans cela.

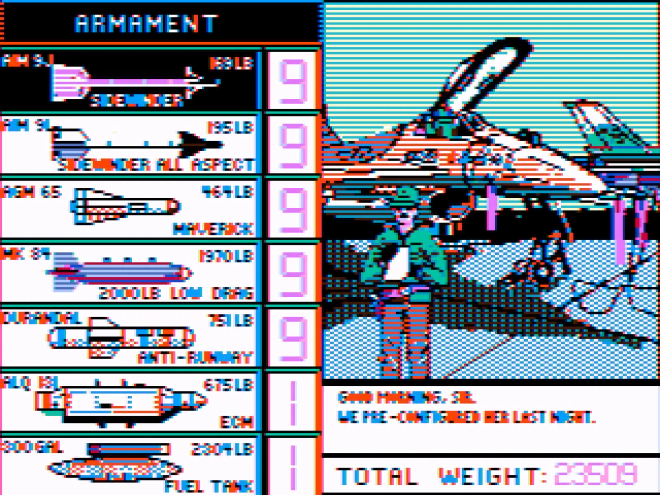

Dans les faits, le titre propose douze missions se déroulant toute sur le même terrain de jeu, à savoir une carte découpée en neuf zones où se situent des objectifs militaires au sol dont la pertinence dépendra bien évidemment de la mission en elle-même. Signe des temps : le moindre octet prenant de la place sur des supports dont la contenance était encore souvent inférieure à 1Mo, vous ne trouverez pas la trace du plus petit objectif ni du moindre briefing en jeu.

Non, de la même manière que tout le maniement de votre chasseur sera à aller découvrir dans le manuel, si vous voulez savoir en quoi consiste les missions, c’est également là qu’il faudra regarder… et c’est là qu’apparait un problème qui, et c’est assez rare pour le souligner, n’est pour une fois pas imputable au programme en lui-même. Le fait est que l’édition de Falcon actuellement vendue sur les plateformes en ligne… ne contient tout simplement pas le manuel. Rien, même pas une carte de référence – pour un jeu où des instructions sont tout bonnement indispensables pour espérer jouer ! Fort heureusement, l’internet étant désormais une roue de secours bienvenue, j’ai décidé d’inclure un lien vers le manuel (en français !) afin que ceux qui veulent découvrir le titre puisse le faire. Car autant le préciser tout de suite : Falcon est un vrai simulateur, et si vous voulez accomplir quoi que ce soit, connaître la fonction et l’usage de chaque arme ainsi que de chaque écran et chaque voyant de votre appareil sera pour ainsi dire indispensable. Ne vous attendez pas à des dogfights hyper-nerveux et chargés d’adrénaline : la majorité du temps, vous distinguerez à peine vos cibles, et les combats aériens se joueront avant toute chose aux instruments tant vous serez déjà heureux de distinguer quatre pixels d’un MiG adverse. Il n’y en aura de toute façon, quoi qu’il arrive, jamais plus de trois à la fois sur une même carte.

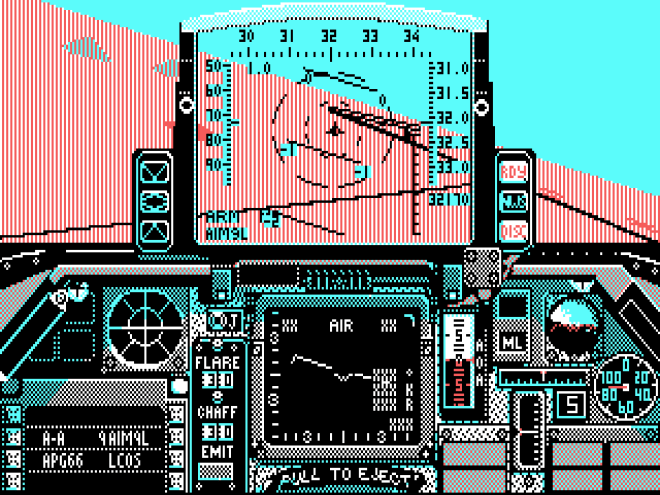

On va d’abord aborder ici le deuxième point réellement clivant de la version commerciale du jeu : celle d’avoir opté pour la version originale en CGA plutôt que pour la version Tandy 16 couleurs publiée quelques mois plus tard (laquelle est d’ailleurs assez délicate à dénicher de nos jours). Le CGA et ses quatre couleurs, on le sait, c’est moche : Sphere était visiblement au courant, puisque l’affichage a été pensé d’un bout à l’autre pour le fameux mode composite qui permettait, par superpositions dues au mode NTSC, de donner l’illusion de davantage de teintes que celles qui étaient réellement affichées.

Problème : les écran NTSC étant réservés au marché américain, le mode composite n’aura jamais été exploitable en Europe, et il ne l’est pas davantage sur les écrans actuels hyper-précis ou pas un pixel n’aurait l’idée d’aller baver sur son voisin direct. Les joueurs découvrant le jeu sur la version « canonique » de DOSBox devront donc se contenter d’un affichage « une colonne sur deux » particulièrement hideux mais qui aura au moins le mérite de garder le tableau de bord parfaitement lisible. Ceux qui auront la chance (et la patience) d’aller pêcher une des versions modifiées de l’émulateur MS-DOS permettant de simuler le mode composite bénéficieront alors d’une 3D un peu plus colorée (comme vous pourrez le voir sur la vidéo de clôture du test), mais au prix d’une lisibilité dégradée. On n’a rien sans rien, ma bonne dame…

La réalisation est d’ailleurs le point qui a le plus mal vieilli, les éléments s’affichant souvent au dernier moment tandis que parvenir à établir la bonne vitesse pour le jeu (celle-ci n’étant évidemment pas limitée) nécessitera une nouvelle fois de mettre les mains dans le cambouis. Jouer à Falcon se mérite ! Même si le contenu est un peu chiche (douze missions sur la même carte, c’est vite bouclé), la présence de pas moins de six niveaux de difficulté impactant à chaque fois le degré de réalisme du pilotage et l’agressivité de vos ennemis permet de réellement découvrir le jeu petit à petit avec une ou deux subtilités supplémentaires à chaque fois, offrant ainsi une durée de vie très correcte… à ceux qui seront prêts à y consacrer le temps nécessaire.

Car le fait est que si la nostalgie ou la curiosité constitueront d’excellentes raisons de découvrir un programme difficile d’accès et ayant indéniablement pris un sacré coup de vieux en dépit de qualités réelles, la plupart des joueurs seront tout simplement mieux avisés de découvrir la saga via l’une de ses multiples suites, plus complètes, plus abordables et mieux réalisées. On peut tout-à-fait être prêt à consacrer des heures à reproduire les mêmes missions dans une 3D hyper-primitive le temps de comprendre comment réussir un bombardement sans être gêné par une vue se limitant à quelques pyramides en couleurs cyan/magenta baveuses et tournant trop lentement ou trop vite la moitié du temps, mais cela demande déjà un certain état d’esprit qui ne sera pas forcément celui du commun des joueurs. Si vous avez ce type de patience, vous aurez sans doute matière à passer quelques bons moments sur ce Falcon PC. Si ce n’est pas le cas, mieux vaudra découvrir le jeu sur ST ou sur Amiga, ou aborder la saga via un des autres épisodes.

Vidéo – La première mission du jeu :

Récompenses :

- Tilt d’or 1989 (Tilt n°72, décembre 1989) – Meilleur simulateur de vol (versions Amiga et Atari ST)

NOTE FINALE : 10/20 (version CGA) - 11,5/20 (version Tandy) Au rang des toutes premières grandes sagas de simulateurs de vol, Falcon restera sans doute à la fois comme une des plus marquantes, des plus célèbres et des plus complètes. Ce premier épisode nous rappelle également à quel point la simulation est un domaine qui vieillit extrêmement vite, victime du retour de bâton des avancées technologiques qui font apparaître comme extrêmement primitive une 3D affichée en quatre couleurs dans un programme qui risquait de perdre la moitié de son framerate dès l'instant où deux avions étaient présents. Il y a pourtant quelque chose qui reste fascinant dans cette philosophie où parvenir à jouer et à comprendre ce que l'on voit à l'écran est pratiquement la récompense, pour ne pas dire le réel objectif, du jeu. De quoi susciter la curiosité des mordus... et laisser sur le carreau tous les joueurs qui ne voient tout simplement aucun intérêt à passer plus de temps dans le manuel qu'aux commandes de leur F-16, d'autant plus quand le manuel en question n'est même pas fourni avec la version commerciale ! Sans doute pas le meilleur point de départ pour se lancer dans l'univers de la simulation, surtout quand Falcon A.T. offre très exactement le même jeu en plus beau, mais si vous voulez vous souvenir de ce qu'était la pointe du jeu sur PC en 1987, vous mesurerez mieux le chemin qui a été accompli depuis.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Une réalisation très datée : quatre couleurs et le haut-parleur interne, et rien d'autre (version CGA) – Une visibilité très réduite qui fait qu'on ne voit pratiquement jamais ce sur quoi on tire – Un jeu inapprochable sans le manuel... qui n'est même pas fourni avec la version en vente à l'heure actuelle – Aucun objectif de mission consultable en jeu... – ...et vous ne saurez même pas si vous avez mené à bien votre mission avant le débriefing – Contenu un peu chiche (seulement douze missions, toutes sur la même carte)

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Falcon sur un écran cathodique :

Version Macintosh

| Développeur : Sphere, Inc. |

| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |

| Date de sortie : Décembre 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Macintosh II Plus |

| Configuration minimale : Systèmes : Macintosh/Plus/SE/SE30/Portable/II/IIx/IIcx/IIci – RAM : 1Mo |

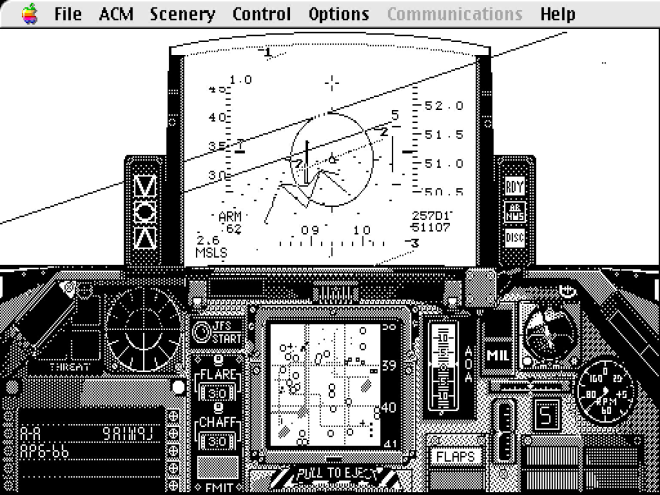

Sphere semblait aimer les ordinateurs pensés pour la bureautique : en plus du PC, le Macintosh sera souvent resté un de leurs choix de références, comme le verrait plus tard avec des titres comme Vette!. Sachant que les plus gros problèmes de Falcon sur PC venait d’une réalisation qui accusait vraiment son âge, on sera heureux de profiter de la résolution élevée du Mac ici : plus question de mode composite ou de problème de lisibilité, la lisibilité est absolument limpide. Évidemment, le retour de bâton est qu’il n’y a plus de couleur, mais ce n’était de toute façon pas de ce côté-là que la version originale tirait son épingle du jeu. Sachant que l’interface à la souris est, comme souvent sur la machine d’Apple, absolument irréprochable, on se retrouve cette fois avec une simulation au moins aussi jouable – si ce n’est davantage – que sur la version Tandy, et cela fait tout de suite une grosse différence. Seul regret : aucun moyen de faire disparaître la barre des tâches en haut de l’écran, ce qui donne plus que jamais l’impression de jouer à un traitement de texte avec un manche à balai. Mais soyons clair : si vous avez la version Macintosh du jeu sous la main, vous pourrez la découvrir sans trop avoir à regretter de ne pas être an train de lancer le jeu sur Atari ST ou sur Amiga. Une assez bonne surprise, donc.

NOTE FINALE : 11,5/20

Quelques pixels de plus ou de moins peuvent faire une grosse différence, et Falcon devient indéniablement un titre plus agréable à parcourir quand on voit ce qui se passe à l’écran et qu’on peut décrypter le tableau de bord sans plisser les yeux. Certes, il faudra ici tirer un trait sur la couleur, mais on se doute que personne ne lancera aujourd’hui le titre pour sa réalisation graphique, on sera donc heureux de profiter d’un jeu lisible et parfaitement fluide.

Version Atari ST

| Développeur : Sphere, Inc. |

| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |

| Date de sortie : Décembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face (x2) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

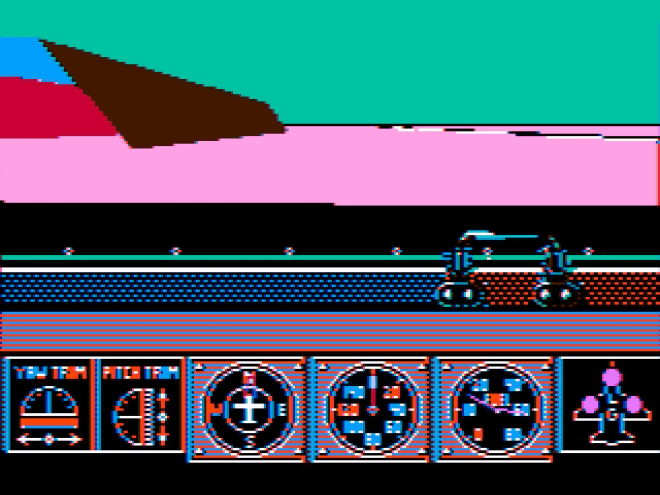

On aurait pu penser que le PC était la plateforme de développement privilégiée des simulations de vol en raison de sa puissance, mais le fait que la plupart d’entre elles paraissent également sur Atari ST et sur Amiga sans perte notable de vitesse ou de qualité – et même plutôt l’inverse – sur la période tend à indiquer que la théorie ne tient pas. Toujours est-il qu’un an après la version PC, Falcon voyait également le jour sur Atari ST, avec quelques surprises au menu. Si le contenu est toujours strictement identique à celui de la version originale, on remarquera que l’interface à la souris, elle, a directement été reprise de la version Macintosh – ce qui est indéniablement une bonne nouvelle. Graphiquement, comme on pouvait s’en douter, c’est plus beau qu’en CGA ou même que sur la version Tandy, et on gagne même quelques voix digitalisées. En revanche, les difficultés éprouvées par la machine d’Atari pour offrir une image en plein écran semblent avoir une des répercussion sur le tableau de bord, qui a été réorganisé pour l’occasion – aucune information n’a disparu, fort heureusement, mais les habitués auront un peu l’impression de piloter un autre avion. On remarquera également que la jouabilité, au joystick comme à la souris ou au clavier, est un peu différente dans cette version et même assez déstabilisante pour tous ceux qui auront pris l’habitude de faire un virage en penchant leur appareil avant de ramener le manche vers eux. Tout n’est donc pas aussi idyllique qu’on pourrait le penser, ce qui n’empêche pas cette version de surpasser la version PC à pratiquement tous les niveaux – sauf pour ce qui est de la lisibilité, où certains joueurs se sentiront plus à l’aise sur la version Tandy.

NOTE FINALE : 12/20

Falcon sur Atari ST aura connu quelques adaptations au niveau de son interface et de sa jouabilité, mais si les connaisseurs des versions précédentes seront sans doute déstabilisés, les nouveaux venus seront surtout heureux de profiter d’une itération plus colorée, à la réalisation sonore un peu plus convaincante, et à l’animation au moins aussi fluide.

Version PC-98

F-16 Fighting Falcon 2

| Développeur : Sphere, Inc. |

| Éditeur : ASCII Corporation |

| Date de sortie : Octobre 1988 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : – |

Autre (futur) habitué des productions de chez Sphere : le PC-98, qui aura accueilli un grand nombres de jeux occidentaux, particulièrement dans les domaines de la simulation et du jeu de rôle. Falcon aura donc rejoint le Japon, en prenant au passage le titre d’une suite au très (très) oubliable F16 Fighter déjà évoqué plus haut, avec lequel il n’entretient pourtant strictement aucun lien si l’on exclut le fait de piloter un F-16. Pour l’occasion, on pouvait s’attendre à profiter d’un jeu en haute résolution, le 640×400 étant une résolution relativement standard sur les ordinateurs nippons de la période… sauf que non. Le jeu n’est rien de plus qu’un décalque de la version PC CGA, au détail près que vous ne pourrez même pas espérer compter ici sur un mode composite qui n’existe pas pour venir afficher quelques couleurs en plus. Autant dire que dans ces conditions, ce n’est certainement pas ce portage qui vous donnera une bonne raison de faire importe un ordinateur de NEC à prix d’or.

NOTE FINALE : 10/20

Falcon sur PC-98 aurait largement pu espérer rivaliser avec les versions Macintosh et Tandy, mais l’équipe en charge du portage aura préféré offrir un calque pixel perfect de l’hideuse version CGA du jeu. Autant dire que ce n’est sans doute pas la meilleure machine – ni la plus simple à dénicher – sur laquelle découvrir le jeu aujourd’hui.

Version Amiga

| Développeur : Rowan Software, Ltd. |

| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |

| Date de sortie : Janvier 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem ou via modem) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 500 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 500/2000 – OS : Kickstart 1.2 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Pour la version Amiga de Falcon, on retrouve cette fois Rowan Software aux commandes, qui ne pourra pas être accusé d’avoir fait du mauvais travail. Graphiquement et en termes d’interface, le jeu reste fidèlement dans les clous de la version Atari ST, avec son tableau de bord redessiné et ses couleurs sensiblement mieux choisies que sur la version Tandy. Sans surprise, l’animation est relativement fluide, et on trouve même quelques petits détails qui n’étaient pas présents dans les autres versions, comme une tour de contrôle à proximité de la piste de décollage. C’est néanmoins du côté du son que les différences sont les plus remarquables : non seulement on gagne un excellent thème musical à l’écran-titre, mais on récupère en plus les voix digitalisées de la version ST, et surtout on a des bruitages nettement plus convaincants du côté du moteur et des armes. Cela tombait bien : la concurrence également avait eu le temps d’apprendre à placer la barre plus haut, en deux ans, mais cela n’empêche pas cette version Amiga d’être la meilleure itération de Falcon, sans débat.

NOTE FINALE : 12,5/20

Falcon trouve sur Amiga sa meilleure version : la plus jouable et la mieux réalisée. On aurait sans doute pu bénéficier de quelques nouveautés pas trop difficiles à inclure (au hasard, des briefings en jeu plutôt que d’aller les chercher dans le manuel), mais on ne fera pas la fine bouche pour une simulation certes encore un peu limitée, mais plus satisfaisante que dans son itération PC.

Version Amiga CDTV

| Développeur : Sphere, Inc. |

| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version CD-ROM |

| Spécificités techniques : – |

Au fil de sa courte histoire, le CDTV aura été largement boudé par les développeurs, suivant en ce sens les inclinaisons du public qui avait offert à la très coûteuse machine un des pires bides commerciaux de Commodore (à une époque où la firme commençait pourtant à les aligner avec une belle régularité). Sphere, qui semblait décidément adorer les machines maudites, n’en aura pas moins réalisé une version CD-ROM de Falcon qui, excellente surprise, ne se limite pas au contenu de la disquette copié sur un CD. La première bonne nouvelle est que cette version intègre les deux extensions du jeu, parues entretemps, ce qui apporte déjà un plus bienvenu en terme de contenu. La deuxième, c’est surtout que les briefings sont enfin présents directement dans le jeu, avec une petite mise en scène qui ne paie pas de mine et surtout un doublage intégral pour vous donner vos objectifs ainsi que des recommandations en matière d’armement. On remarquera d’ailleurs une fois en mission que de nouvelles voix digitalisées ont fait leur apparition, histoire de continuer à vous donner des instructions pendant la partie. La mauvaise nouvelle, en revanche, tient surtout à l’imprécision de la manette de la machine, absolument pas adaptée à une simulation de ce type, et qui vous demandera de brancher un clavier et sans doute un joystick pour pouvoir jouer dans des conditions décentes. Bref, même si le tout était déjà un peu moins impressionnant d’un point de vue strictement ludique en 1991, on sera heureux de trouver ici l’un des rares titres à présenter un véritable intérêt à être joué sur CDTV.

NOTE FINALE : 13/20

On craignait un simple copier/coller, on avait tort : Falcon sur CDTV a le bon goût à la fois d’inclure les deux extensions du jeu et de réellement tirer parti du support CD-ROM. On sera heureux de ne plus avoir à aller chercher ses objectifs dans le manuel et de bénéficier d’une réalisation sonore encore un peu plus satisfaisante que sur la version disquette.

La première extension du jeu :

Falcon Mission Disk Volume 1

| Développeur : Rowan Software Ltd. |

| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |

| Titre alternatif : Falcon : Operation: Counterstrike (États-Unis) |

| Date de sortie : Août 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Disponible sur : Amiga, Atari ST |

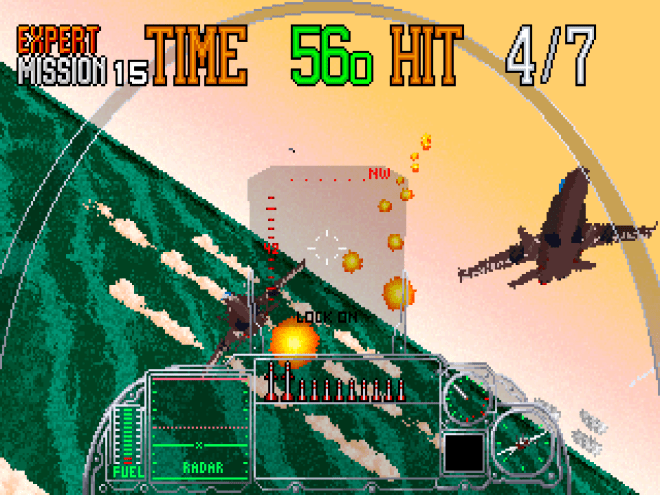

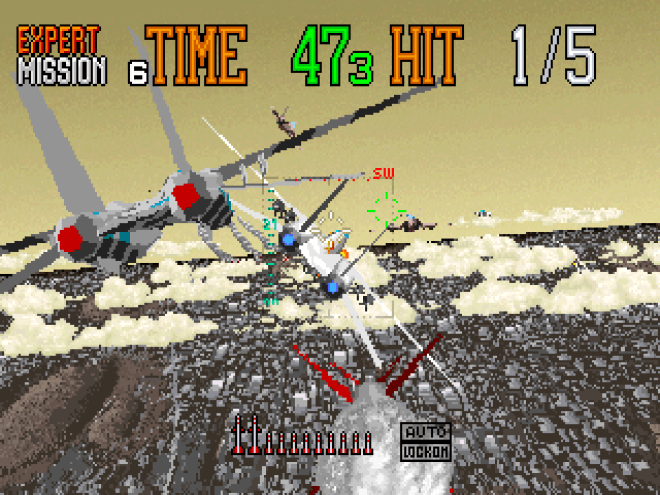

Signe du succès qu’il aura rencontré à sa sortie, Falcon aura accueilli non pas une mais bien deux extensions officielles, à une époque où le terme consacré était encore « data disk ». Signe que le marché du PC (et de son collègue le Macintosh, mais c’est encore moins surprenant dans ce deuxième cas) n’était peut-être pas si porteur qu’on le pensait pour les simulateurs de vol, ces deux extensions auront vu le jour exclusivement sur Atari ST et Amiga. Aux commandes, on trouve le studio Rowan Software qui travaillait probablement déjà sur le portage de la version Amiga au même moment, et qui aura connu une assez belle carrière dans le domaine de la simulation (Flight of the Intruder, Flying Corps, Overlord…) avant son acquisition par Empire Interactive Europe en 2000. Au menu : un contenu sérieusement revu à la hausse, avec une nouvelle carte, douze nouvelles missions pensées pour représenter une campagne, de nouveaux ennemis, de nouvelles cibles au sol, des MiG-29, et une jouabilité qui n’a pas évolué d’un poil mais ce n’était de toute façon pas ce qu’on lui demandait. Une fois en vol, on trouve ce qu’on était venu chercher : les sensations sont les mêmes, et si la nouvelle carte manque sérieusement de variété (un peu comme l’ancienne), elle a néanmoins le mérite de proposer un peu de verdure là où la première campagne en manquait cruellement. Dans l’absolu, on reste exactement dans les clous de ce qu’on pouvait attendre d’une extension de contenu de l’époque, à savoir qu’il s’agit de davantage de la même chose, mais dans le domaine on a effectivement matière à y passer largement autant de temps – et même un peu plus, surtout dans les niveaux de difficulté supérieurs – que sur le jeu de base, la mission est donc parfaitement remplie.

NOTE FINALE : 12,5/20

Vous vouliez davantage de Falcon ? Alors en voici, avec une nouvelle carte et de nouveaux objectifs, et largement matière à rempiler pour faire peu ou prou la même chose qu’auparavant – mais c’est ce que vous étiez venus chercher, non ? Tant qu’à faire, on n’aurait peut-être pas dit non à un nouvel appareil à piloter, voire – soyons fous – à plusieurs nouvelles cartes, mais le travail accompli reste très sérieux et vaut à n’en pas douter l’investissement dès l’instant où vous avez été prêt à le faire pour le jeu de base.

La seconde extension du jeu :

Falcon Mission Disk Volume II

| Développeur : Rowan Software Ltd. |

| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |

| Titre alternatif : Falcon : Operation: Firefight (États-Unis) |

| Date de sortie : 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble Null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Disponible sur : Amiga, Atari ST |

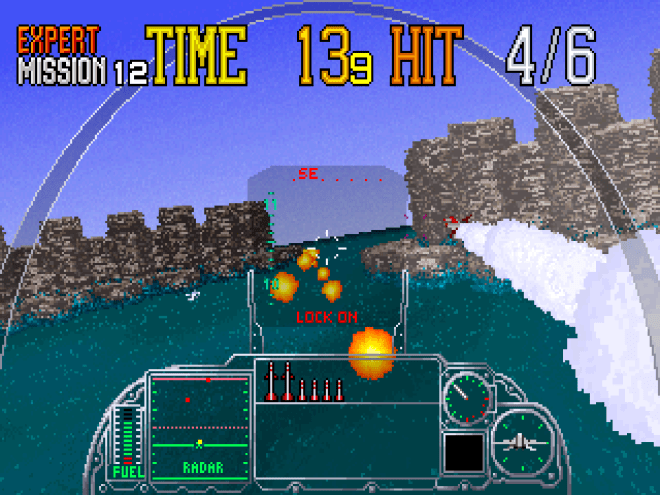

La première extension ayant annoncé la couleur, on était en droit s’attendre un programme très semblable pour la seconde. Gagné ! Douze nouvelles missions au menu sur une nouvelle carte, avec un fort accent placé sur la destruction d’objectifs au sol – ce qui n’empêchera pas de rencontrer quelques petits nouveaux dans les airs également, le MiG-27 « Flogger D » et surtout l’hélicoptère Mi-24 « Hind ». Histoire de leur faire face, on pilotera cette fois un F-16C modifié qui pourra faire usage de quelques nouvelles armes, dont un missile anti-radar, ainsi que d’un nouveau modèle de radar, justement. Il faudra également parfois mener des missions défensives pour protéger vos troupes – ce qui se résumera souvent, on s’en doute, à aller abattre des appareils adverses. Une nouvelle fois, ceux qui espéraient quelque chose de fondamentalement neuf seront sans doute déçus, mais ceux qui voulaient simplement rempiler face à de nouveaux défis devrait largement y trouver leur compte, même s’ils pourront regretter que la nouvelle carte donne une nouvelle fois dans le gros pâté vert (on ne pouvait pas se battre au-dessus de la neige, pour changer un peu ?). Bref, peu de réelles surprises, mais suffisamment de contenu pour reprendre le manche à balai avec un certain plaisir si vous n’avez pas encore daigné passer à autre chose.

NOTE FINALE : 12,5/20

Douze nouvelles missions, quelques nouveaux ennemis et une poignées d’ajouts à l’armement, le tout au-dessus d’une nouvelle carte : Falcon Mission Disk Volume 2 ne révolutionne rien, mais ça n’a jamais été l’objectif des data disks de l’époque. Le programme, pour prévisible, reste suffisamment copieux pour réaliser l’investissement – si vous n’êtes pas déjà passé à Falcon 2.0 à ce stade, bien sûr.

Falcon A.T.

Développeur : Sphere, Inc.

Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc.

Testé sur : PC (DOS)

Disponible sur : Linux, MacOS, Windows

En vente sur : GOG.com (Linux, MacOS, Windows), Retroism (Linux, MacOS, Windows)

Version PC (DOS)

| Date de sortie : Septembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux ordinateurs reliés par un câble null-modem) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Dématérialisé, disquettes 5,25 et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 80286 – OS : PC/MS-DOS 2.0 – RAM : 512ko Mode graphique supporté : EGA (640×400) Cartes sonores supportées : Innovation Sound Standard, haut-parleur interne |

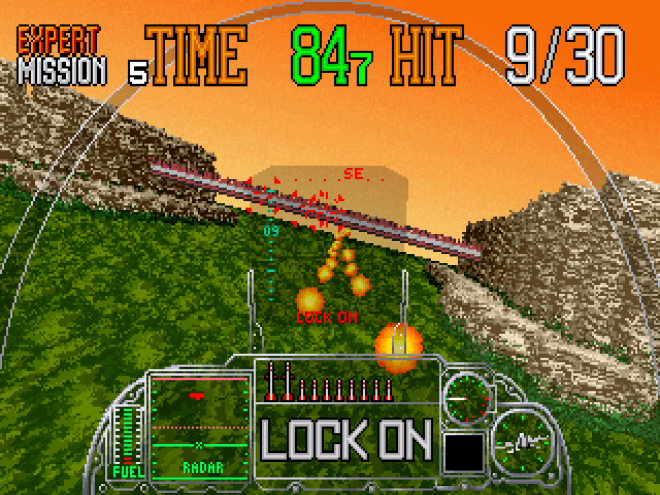

Autant mettre fin au suspense d’emblée : derrière Falcon A.T. se cache en fait… Falcon. Sincèrement, c’est dans les grandes lignes très exactement le même jeu en terme d’interface, de mécanismes et de contenu, difficile donc de définir pour quelle obscure raison le titre aura décidé de changer de titre alors qu’il ne l’avait pas fait pour sa version Tandy. Que propose donc réellement cette édition de 1988 ? Eh bien la gestion de l’EGA, et en haute-résolution qui plus est. Certes, cela reste seize couleurs, et la résolution en 640×400 est loin d’être aussi lisible que sur Macintosh, mais l’apparition de modèle 3D plus détaillés et parfois même de textures au sol fait néanmoins un bien fou pour comprendre enfin ce qui se passe. Tant qu’à faire, on n’aurait vraiment pas craché sur une reconnaissance de l’AdLib, commercialisée la même année, ou de la Roland MT-32, ou pour une once de contenu en plus sous n’importe quelle forme – mais non, c’est toujours exactement le même jeu, toujours pas en VGA (ç’aurait été exceptionnellement précoce en 1988), et pas franchement à la hauteur de ce qui avait déjà vu le jour sur Atari ST. Ceci dit, avec les yeux d’un joueur du XXIe siècle, cela reste surtout une bonne façon de découvrir Falcon dans une 3D moins primitive et beaucoup plus lisible avec d’autant plus de facilité que les deux jeux sont souvent vendus dans le même pack. Peut-être pas encore tout à fait le jeu qu’on pouvait espérer (ah, s’il était sorti en 1990…), mais de quoi découvrir la saga dans de meilleures conditions.

NOTE FINALE : 11,5/20

Falcon A.T., c’est Falcon en EGA et avec deux ou trois détails en plus, point barre. Aujourd’hui, on appellerait surtout ça un patch payant mais en dehors de ces considérations étymologiques, le fait est que cela reste bien plus agréable à jouer que la version CGA – et plus simple à dénicher que la version Tandy.