Développeurs : J-Force – SEGA Consumer Research and Development Department

Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. (Japon, Europe) – Working Designs, Inc. (Amérique du Nord)

Titres alternatifs : ドラゴンフォース (graphie japonaise), Long zhi Liliang (Chine), SEGA AGES 2500 : Vol.18 – Dragon Force (Collection SEGA AGES)

Testé sur : Saturn

Disponible sur : PlayStation 2, PlayStation 3

La saga Dragon Force (jusqu’à 2000) :

- Dragon Force (1996)

- Dragon Force II : Kamisarishi Daichi ni (1998)

Version Saturn

| Date de sortie : 29 mars 1996 (Japon) – 12 décembre 1996 (Amérique du Nord) – 28 août 1997 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais, japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par mémoire interne ou par Saturn Backup Memory |

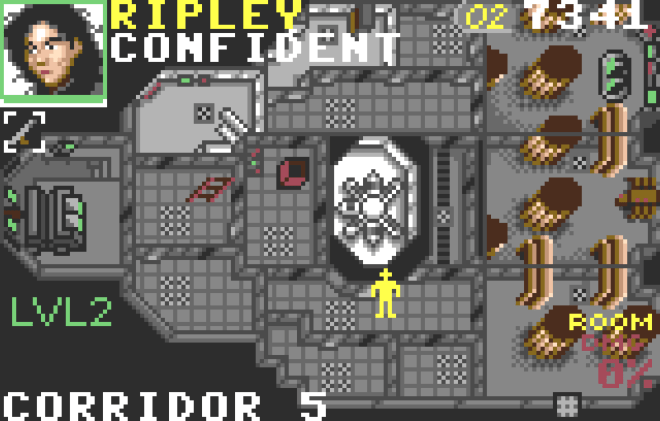

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

En dépit de débuts encourageants lors de son lacement au Japon – terre où elle connaîtra d’ailleurs l’essentiel de son (maigre) succès –, la Saturn aura rapidement échoué en occident à s’ériger en adversaire crédible du rouleau compresseur nommé PlayStation. Il faut dire que non seulement la console de Sony était objectivement une excellente machine, mais qu’elle bénéficiait en plus de l’extraordinaire puissance promotionnelle et commerciale du géant japonais en soutien, ce qui lui assura rapidement la collaboration de pléthore d’éditeurs tiers – là où SEGA était davantage occupé à écoper après un lancement précipité, des distributeurs furieux et une console vendue trop cher.

Rapidement, le vrai problème se situa néanmoins au niveau de la ludothèque : pendant que la PlayStation alignait les exclusivités de qualité comme des perles, la Saturn avait tout simplement trop peu de réponses à proposer – les promesses affichées par des jeux comme Panzer Dragoon restant désespérément sans lendemain, tandis que la console ne pouvait même pas s’appuyer sur la mascotte iconique de la marque. Si la machine faisait de son mieux pour les jeux de combat (son principal point fort) et les jeux de sport (un de ceux de sa grande sœur, la Mega Drive), le bilan n’était pas très emballant pour des genres dits « de niche » comme le jeu de rôle où la stratégie, où la production souffrait surtout du peu de titres disponibles – particulièrement en occident où les logiciels marquants se comptaient littéralement sur les doigts de la main. Pour venir sauver les meubles, comme très souvent dans leur histoire, les studios de SEGA auront dû aller eux-mêmes au charbon – et, comme souvent, ils auront bien fait les choses. Dragon Force sera resté dans les mémoires après avoir fait grand bruit à sa sortie – ce qui, pour un jeu mélangeant les deux genres de niche mentionnés plus haut et dont pas grand monde ne semblait encore se soucier hors du Japon, était déjà un bel exploit.

La première qualité de Dragon Force est d’ailleurs de ne pas être un « simple » jeu de stratégie. En situant son action sur le monde médiéval-fantastique de Legendra, le titre a déjà le bon goût de sortir de la période surexploitée de la seconde guerre mondiale, et même si son scénario mettant en jeu la renaissance d’un dieu maléfique nommé Madruk ne concourra pas exactement pour la Palme de l’originalité, on pourra surtout apprécier que celui-ci soit présenté de façon dynamique au fil de la partie (ce qui était encore original pour un jeu de stratégie en 1996) plutôt que de se limiter à une mise en contexte lors de la cinématique d’introduction avant d’aller roupiller jusqu’à celle de fin.

Le joueur a d’ailleurs la liberté – et elle est loin d’être anecdotique – de choisir le suzerain (et par extension le royaume) qu’il va incarner : six d’entre eux sont jouables d’emblée, deux autres (dont celui du « méchant », Goldark, que tout le monde appelait « Goldorak » à l’époque et qui décide un matin de déclarer la guerre à tout le reste du continent) ne le seront qu’après avoir terminé le jeu une première fois. En-dehors de la rejouabilité qu’il autorise (par son placement initial, chaque royaume devra composer avec des stratégies différentes), ce mécanisme permet surtout de découvrir le conflit par le biais de huit points de vue différents, chacun avec ses propres héros, sa propre histoire et ses propres dialogues. Et sachant que compléter l’aventure avec un seul royaume devrait facilement prendre une cinquantaine d’heures, cela donne d’emblée une idée de la durée de vie du programme !

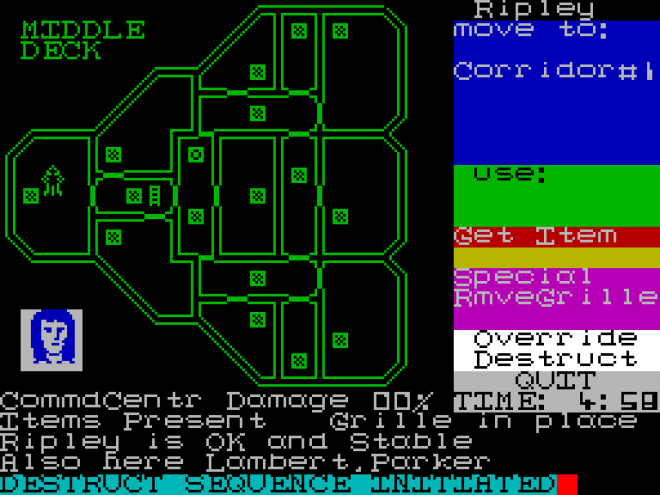

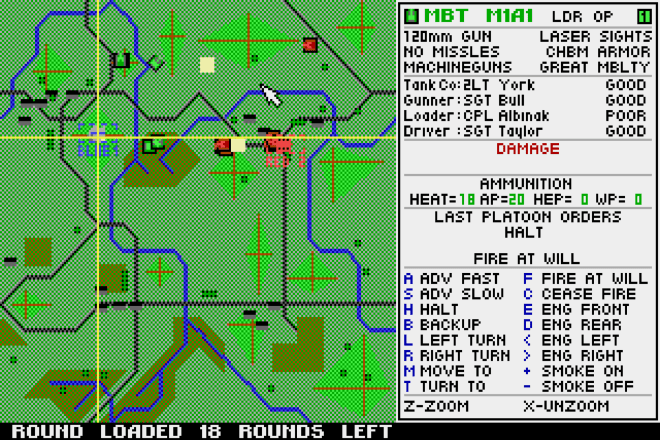

Dans les faits, l’aventure prend une forme assez simple : chaque armée est dirigée par un général, et il est possible d’en masser jusqu’à cinq à la fois (dix dans les positions défensives) histoire d’aller mener le combat ailleurs – c’est à dire dans les différentes forteresses réparties à travers la carte et qui constitueront les points stratégiques du jeu. Loin d’être de simples feuilles de statistiques anonymes, ces généraux ont chacun leur identité, leur personnalité, un type de troupe de départ parmi une dizaine (fantassins, cavaliers, archers, mais aussi magiciens, moines, dragons ou harpies, chacun avec leurs forces et leur faiblesse en combat) et un nombre maximal d’unités à commander (jusqu’à cent à la fois) lors des batailles.

Cela signifie également qu’ils sont susceptibles de se démoraliser ou de changer allégeance – ce qui se révèlera certes particulièrement intéressant pour espérer recruter les généraux adverses après leur avoir mis une bonne raclée, mais nécessitera également une attention de tous les instants pour éviter de voir vos compagnons d’armes, lassés de poireauter dans une forteresse reculée ou estimant ne pas hériter des récompenses qu’ils méritent, vous faire faux bond pour vous lâcher au pire moment. D’où une composante « gestion » correspondant au début de chaque semaine du jeu, où il sera possible de distribuer des récompenses gagnées grâce aux montées de niveau de vos héros, d’améliorer les forteresses capturées pour que celles-ci fournissent davantage de renfort pour remplir vos rangs, de chercher armes magiques ou mercenaires alliés… et de passer de plus en plus de temps à aller papoter avec vos hommes (pour jauger leur moral et leur fidélité) et vos prisonniers (pour les convaincre de rejoindre votre cause). Sachant qu’en fin de partie, compter plus de soixante-dix généraux dans votre armée n’aura rien d’exceptionnel, on peut facilement réaliser que prendre des nouvelles de tout ce petit monde prend quand même énormément de temps consacré à ne rien faire de franchement passionnant – un reproche qui risque hélas de revenir tant le rythme du jeu demeure sans doute l’aspect de son gameplay qui a le plus mal vieilli.

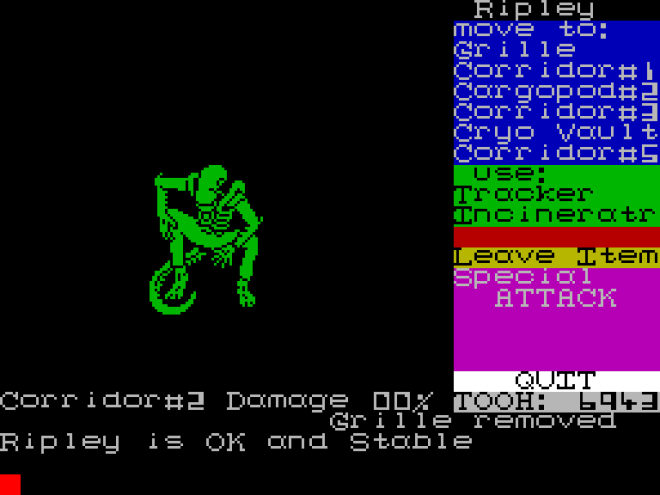

Car le cœur du jeu, on s’en doute, ce sont précisément les batailles. S’il est théoriquement possible d’en éviter certaines par le dialogue, cela ne fonctionne pratiquement jamais – et le malheureux général envoyé discuter se retrouvant alors seul et sans ses hommes face à toute une armée adverse, inutile de dire que le risque n’en vaut jamais la chandelle. Surtout si le général en question est votre commandant en chef, car s’il tombe au combat, il n’ira pas se reposer à l’infirmerie pendant quelques semaines comme ses compagnons – non, là ce sera le game over direct !

Les affrontements en eux-mêmes prennent la forme d’une bataille rangée : chaque général décide d’une tactique et d’un comportement pour ses troupes… et le reste se décide pour ainsi dire tout seul, sans que le joueur ait quoi que ce soit d’autre à faire que de regarder. Alors certes, il est possible de changer de stratégie une seule et unique fois pendant une bataille et chaque général dispose de compétences qu’il pourra activer grâce à une réserve de points de mana, mais on ne va pas se mentir : une fois qu’on a compris quelle tactique était la plus efficace face à tel autre, devoir attendre deux minutes que la bataille se résolve est devenu un peu moins passionnant maintenant qu’on n’est plus réellement impressionné par la vue de deux cents sprites animés à l’écran sans le moindre ralentissement – une très belle démonstration technique pour la machine. Car autant le dire, des batailles, il y en aura beaucoup – des centaines au cours d’une partie standard – et il risque d’arriver rapidement une étape où on regrette amèrement de ne pas pouvoir accélérer un peu ces phases où l’essentiel de l’activité du joueur se limite à un choix dans une liste au cours des premières secondes avant deux minutes de spectacle qui, comme le reste du jeu, peine dramatiquement à se renouveler.

Car pour efficace que soit le mélange entre aventure, stratégie et jeu de rôle, il faut bien admettre que chaque composante manque dramatiquement de profondeur. La stratégie demande rarement d’autres efforts intellectuels que d’avoir une grosse armée qui marche de château en château en laissant quelques unités fortes pour défendre les positions clefs, l’aspect jeu de rôle demande surtout de faire progresser en priorité les membres de la fameuse « Dragon Force » du titre (qui se révèlent être… tous les souverains du jeu, comme c’est pratique) et l’aventure se limite à aller visiter des endroits précis lorsque le programme vous fait comprendre que vous devriez le faire.

Le reste du temps, c’est combat, combat et encore combat – et, comme on l’a vu, des combats où on ne fait quand même pas grand chose. Si cela ne semblait gêner personne en 1996, où la proposition était suffisamment unique (et impressionnante visuellement) pour faire oublier des tracas plus profond, la concurrence a depuis largement eu le temps de se développer dans tous les domaines – et les amateurs de mélange rôle/stratégie en temps réel/combats au tour-par-tour pourront trouver une alternative à mon sens plus accomplie avec l’excellent Ogre Battle 64, pour n’en citer qu’une seule. Ce n’est pas qu’on passe un mauvais moment en jouant à Dragon Force, c’est surtout qu’étirer sur quarante à cinquante heures (voire beaucoup plus si vous vous mettez en tête de terminer le jeu avec plusieurs royaumes) ce qu’autorise son gameplay est rétrospectivement une assez mauvaise idée : j’ai beau être un fan assumé de toutes les composantes qu’il met en oeuvre (du genre à avoir des milliers d’heures de jeu sur les productions de chez Paradox), je dois confesser que je commençais à en avoir sérieusement ma claque avant même d’arriver au combat final.

Le fait que le programme se sente obligé de faire réapparaître régulièrement des armées derrière vos lignes pour continuer à vous infliger des affrontements inutiles témoigne d’ailleurs d’un game design assez balisé où l’expérience ne tient simplement plus ses promesses dès l’instant où les combats ne fonctionnent plus – une donnée dont il faut tenir compte, donc. S’il y a indéniablement de très bons moments à passer en compagnie du jeu, sa microgestion pas passionnante, son scénario cousu de fil blanc et ses affrontements mal rythmés risquent aujourd’hui de lui conférer un handicap au moment de se trouver un public, les fans de stratégie poussée ou les amateurs de tactical-RPG n’y trouvant vraisemblablement pas leur compte – ou alors pas longtemps. Sa proposition a beau avoir marqué au fer rouge une certaine catégorie de joueurs à sa sortie – au point que le royaume du jeu aille jusqu’à donner son nom à un célèbre site consacré aux jeux de rôle –, elle est tout simplement moins novatrice, moins accomplie et moins surprenante de nos jours, où trouver un bon jeu de rôle ou un bon jeu de stratégie sur console en occident n’a plus rien d’exceptionnel. Une raison supplémentaire de pester que le deuxième opus, plus riche en possibilités, n’ait jamais quitté officiellement le Japon.

Vidéo – Quinze minutes de jeu :

NOTE FINALE : 15,5/20

Souvent célébré comme le messie à sa sortie en occident, où la Saturn avait désespérément besoin d'exclusivités de sa stature, Dragon Force est un titre qui parvient à accomplir une alchimie satisfaisante entre stratégie en temps réel et jeu de rôle... mais sans réellement exceller dans aucune de ses composantes. Avec le recul, le titre de J-Force et de SEGA a quand même pris un petit coup de vieux, la faute à une concurrence désormais nettement plus conséquente dans les secteurs du tactical-RPG et de la stratégie au sens large, et il faut reconnaître que ses batailles sont dorénavant un peu trop passives, son rythme un peu trop lent, son scénario un peu trop balisé et ses mécanismes un peu trop outrageusement répétitifs pour le maintenir sur le toit du monde – le potentiel est immense, mais pas assez développé pour l'étirer sur des parties de quarante ou cinquante heures. Reste un titre certes hautement sympathique mais qui agace par petites touches, entre maladresses laborieuses et overdose d'affrontements ne mettant finalement que très peu en jeu un quelconque aspect stratégique. Si les nostalgiques de tout poil le mentionneront pendant des heures avec des yeux humides, les nouveaux venus risquent de n'être séduits ni par sa prise en main poussive ni par une expérience qui apparait nettement plus lacunaire avec presque trente ans de recul – une curiosité qui a l'avantage d'avoir de la personnalité, mais qui ne fera plus nécessairement l'unanimité autour d'elle.

CE QUI A MAL VIEILLI :

– Des batailles où le joueur n'a finalement pas grand chose à faire...

– ...ce qui est d'autant plus dommage qu'elles composent la moitié de l'expérience de jeu

– Des unités ennemies qui réapparaissent inlassablement pour venir harceler vos lignes arrière : pas la meilleure idée du jeu...

– ...pas plus que celle d'avoir à s'entretenir individuellement avec chacun de ses dizaines de généraux au terme de chaque journée pour éviter de les voir déserter les rangs du joueur

– Des parties qui n'auraient rien perdu à durer dix ou quinze heures de moins

– Des mécanismes qui ne se renouvèlent jamais : on accumule des unités, on va au prochain château

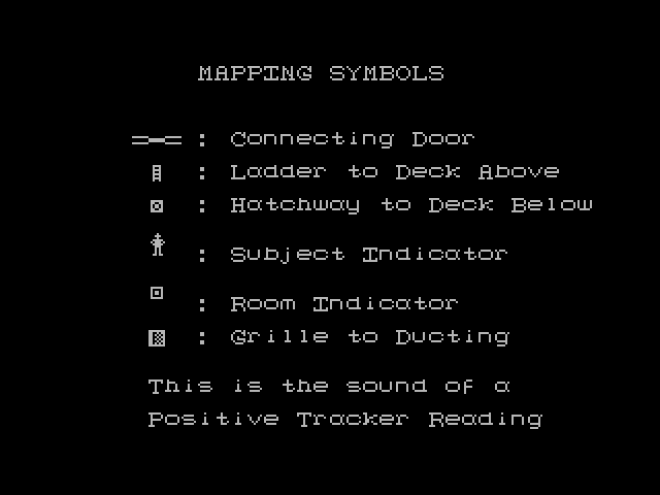

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Dragon Force sur un écran cathodique :