Développeur : SNK Corporation

Éditeur : SNK Corporation

Titre original : サムライスピリッツ 天草降臨 (Samurai Spirits : Amakusa Kourin – Japon)

Titres alternatifs : サムライスピリッツ 天草降臨 Special (Samurai Spirits : Amakusa Kourin Special – PlayStation), SAMURAI SHODOWN IV ACA NEOGEO (collection Arcade Archives)

Testé sur : Neo Geo (MVS/AES) – Neo Geo CD – PlayStation – Saturn

Version non testée : PC (Windows 9x)

Disponible sur : Android, iPad, iPhone, Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PSP, Wii, Windows, Xbox One

Présent au sein des compilations :

- Samurai Spirits Best Collection (1998 – Saturn)

- Samurai Shodown : Anthology (2008 – PlayStation 2, PSP, Wii)

- Samurai Shodown NeoGeo Collection (2020 – PlayStation 4, Switch, Windows, Xbox One)

En vente sur : Google Play (Android), Nintendo eShop (Switch), PlayStation Store (PlayStation 4) Xbox.com (Xbox One, Windows)

La série Samurai Shodown (jusqu’à 2000) :

- Samurai Shodown (1993)

- Samurai Shodown II (1994)

- Samurai Shodown III : Blades of Blood (1995)

- Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge (1996)

- Samurai Shodown 64 (1997)

- Shinsetsu Samurai Spirits : Bushidōretsuden (1997)

- Samurai Shodown! : Pocket Fighting Series (1998)

- Samurai Shodown 64 : Warriors Rage (1998)

- Samurai Shodown! 2 : Pocket Fighting Series (1999)

Version Neo Geo (MVS/AES)

| Date de sortie : 25 octobre 1996 (version MVS) – 29 novembre 1996 (version AES) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais, espagnol, portugais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Un joystick (huit directions) et quatre boutons |

| Version testée : Version export |

| Hardware : Neo Geo MVS/AES Processeurs : Motorola MC68000 12MHz ; Zilog Z80 4MHz Son : Haut-parleur (x2) ; YM2610 OPNB 8MHz ; 2 canaux Vidéo : 320 x 224 (H) 59,185606Hz Carte mémoire supportée Cartouche de 350Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

On a souvent au l’occasion, sur cette page, de voir une forme de fainéantise mâtinée d’opportunisme dans le principe de la licence sportive annuelle – une formule nécessitant principalement de reconduire 95% du contenu de l’édition précédente d’une année sur l’autre. Dans les faits, un rapide coup d’œil lors de la période faste d’à peu près n’importe quel genre vidéoludique tend à démontrer que le rythme arbitraire d’un épisode par an était très loin d’être réservé aux jeux de sport, et que de très nombreuses licences à succès n’auront d’ailleurs pas hésité à faire monter ce total à deux, voire trois ou quatre opus par an – pourquoi se priver !

En y réfléchissant bien, il était finalement assez logique que les jeux de combat suivent très exactement la même pente lors de ce qui aura correspondu à leur âge d’or – à savoir les années 90 – et la véritable surprise concernant l’excellente série des Samurai Shodown aura moins été de la voir enchaîner neuf opus en six ans que d’accepter de mettre en pause la série « principale » au bout de seulement trois ans. Pour beaucoup de joueurs, l’histoire se sera d’ailleurs terminé en 1996, avec un Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge souvent considéré comme le pic de la licence, avant une trop longue parenthèse voyant SNK accumuler les expériences plus ou moins malheureuses (le bide de la 3D avec l’Hyper Neo Geo 64, le demi-succès de la Neo Geo Pocket qui n’était pas exactement ce que les fans de la « Rolls Royce des consoles » attendaient) avant le retour de la saga… sur la Neo Geo d’où elle n’aurait jamais dû partir, en 2003 – mais ceci est une autre histoire. En 1996, la seule question qui taraudait les joueurs était la suivante : après trois épisodes d’une qualité exceptionnelle, les développeurs de SNK pouvaient-ils encore faire mieux ? La réponse n’aura rendu que plus douloureuses les sept années d’attente qui auront précédé l’arrivée de Samurai Shodown V : ils pouvaient.

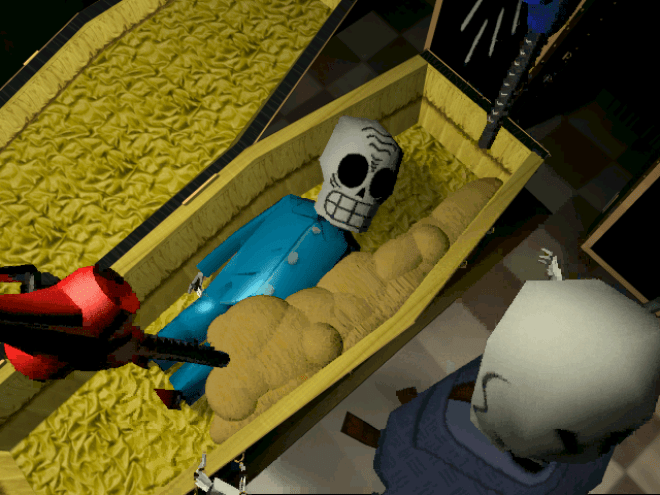

Passons rapidement sur l’histoire, située directement à la suite de celle de Samurai Shodown III, et donc… juste avant celle de Samurai Shodown II, pour ceux qui suivent – oui, la chronologie de la licence est parfois plus complexe que sa jouabilité. Elle semble d’ailleurs tellement secondaire que même dans la version internationale, les développeurs ne se sont même pas embarrassés à traduire les écrans détaillant le scénario ! Qu’importe : Amakusa, le grand méchant du premier opus, est une nouvelle fois à la manœuvre, revenant des morts pour invoquer… Zankuro, le grand méchant du troisième opus. C’est comme une grande famille !

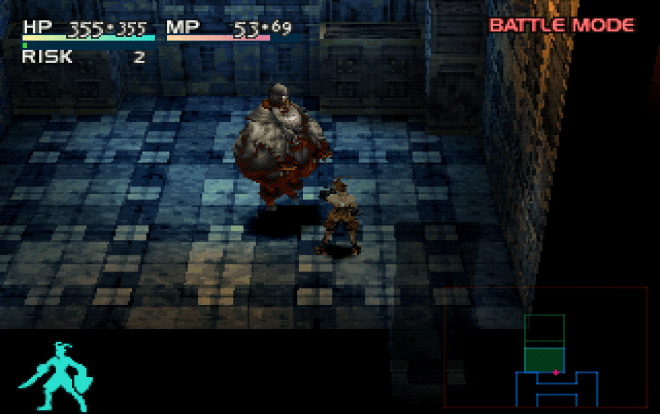

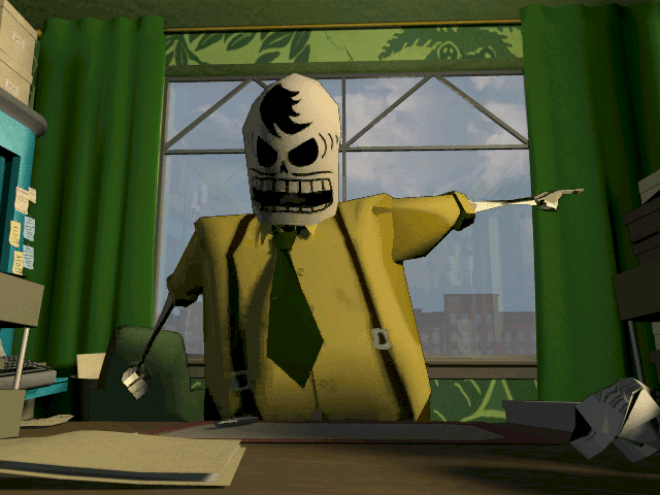

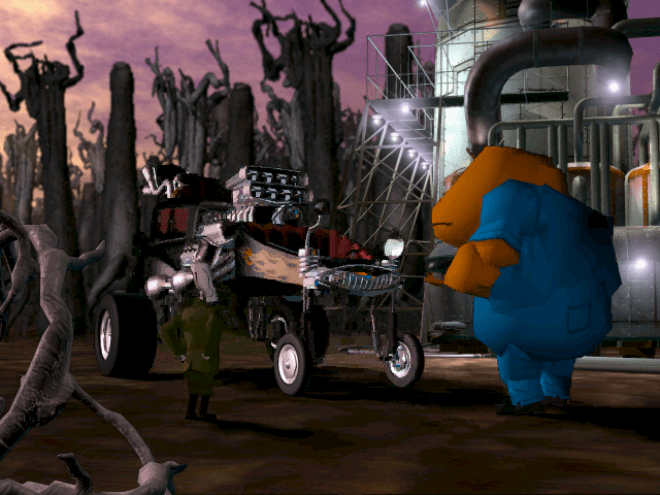

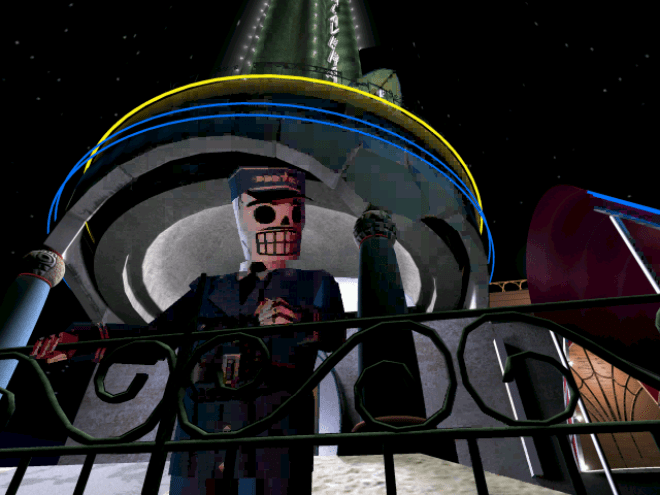

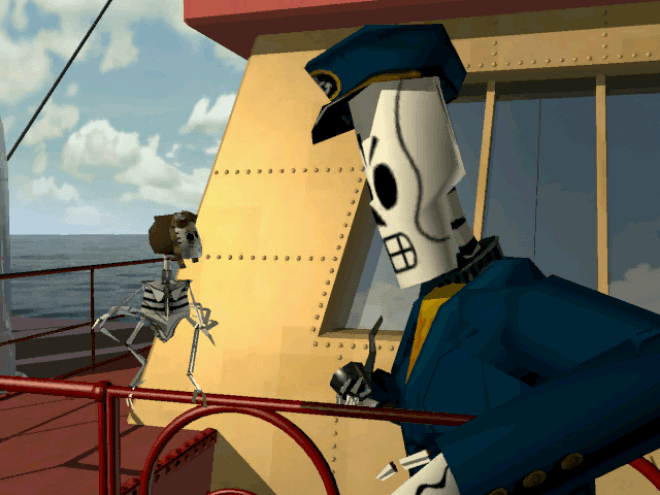

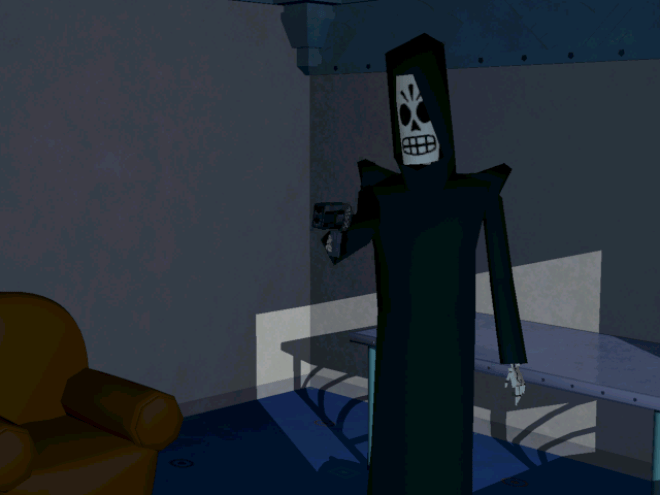

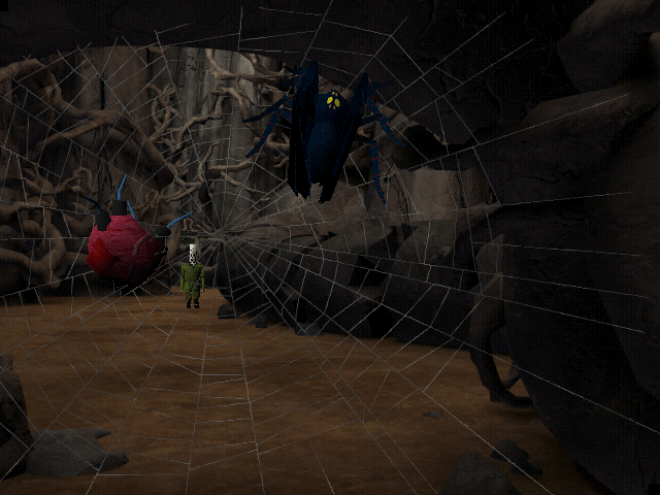

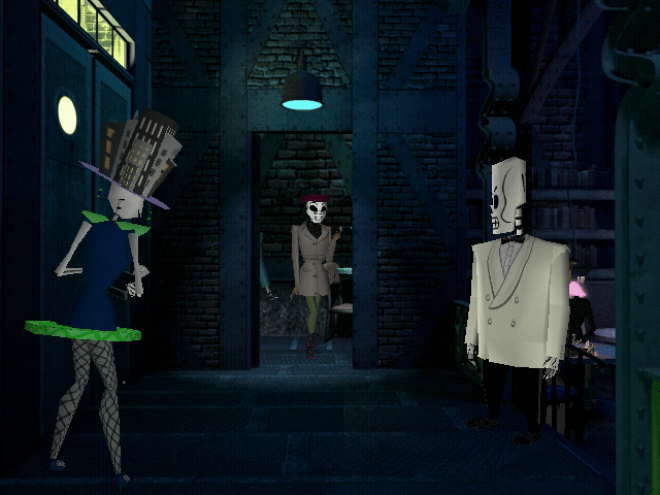

L’action autrefois internationale de la série se déroulera cette fois intégralement au Japon, avec le château d’Amakusa revenant comme une présence obligée au sein de tous les décors – il deviendra, vous l’aurez compris, le cadre du combat final, qui sera cette fois systématiquement suivi d’un affrontement entre le héros choisi et son plus grand rival. Justement, puisque l’on parle des personnages, le roster aminci avait été l’une des principales déceptions de Samurai Shodown III, alors ce quatrième opus aura commencé par corrigé le tir. On commence donc par retrouver tout le casting de Blades of Blood sans en retirer personne, avec en prime le retour de Tam Tam, Charlotte et Jubei, plus deux petits nouveaux : les frères Kazama, le cadet kazuki maniant le feu tandis que l’aîné Sogetsu lui préfère l’eau. Dix-sept personnages jouables au total, un compte d’autant plus respectable que chacun d’entre eux bénéficie toujours de sa version « Bust » avec capacités alternatives en plus de sa version « Slash » ainsi que des trois niveaux de techniques repris à l’identique – au détail près que dans le « Upper Grade », la jauge de rage n’est plus remplie en permanence, remplacée par une vitesse accrue.

Le système de jeu a d’ailleurs profité de nombreux raffinements qui aident à le rendre encore plus riche que dans Samurai Shodown III tout en s’efforçant de rendre la difficulté un peu plus accessibles, avec des premiers combats qui pourront facilement être remporté sans nécessiter des heures d’entraînement. L’une des nouveautés les plus flagrante est d’ailleurs l’ajout d’une deuxième barre de santé qui a le mérite d’allonger un peu la durée des combats sans faire l’erreur de les rendre interminables – un rééquilibrage bien senti qui résume assez bien la plupart des apports du jeu.

Citons par exemple le Combo Slash (Lame forte + Pied) permettant de lancer des chaînes d’attaque à la Tekken, la Rage Explosion qui rend le personnage temporairement invincible et ouvre l’accès à un Fatal Flash, attaque ultime dont les dégâts sont inversement proportionnel à la quantité de vie restant à celui qui s’en sert, ou encore le No Contest, l’équivalent des Fatalities à la Mortal Kombat. S’y ajoutent une capacité de soin lorsqu’on est au sol, une récupération rapide, la possibilité de provoquer l’adversaire en jetant son arme ou de le frapper lorsqu’il est au sol et même une mort par seppuku qui pousse un personnage à sacrifier sa vie en même temps qu’un round mal engagé pour commencer le suivant avec une jauge de rage pleine. De quoi creuser encore un peu la profondeur déjà conséquente du gameplay sans noyer les nouveaux venus sous une avalanche de mécanismes indispensables.

On sent d’ailleurs que l’aspect sombre et hyper-exigeant de Blades of Blood a été quelque peu tempéré : les personnages sont plus colorés, les dialogues se prennent un peu moins au sérieux, la difficulté générale est bien moins punitive, même sans aller la baisser dans les réglages de la borne ou l’écran des options de la version AES.

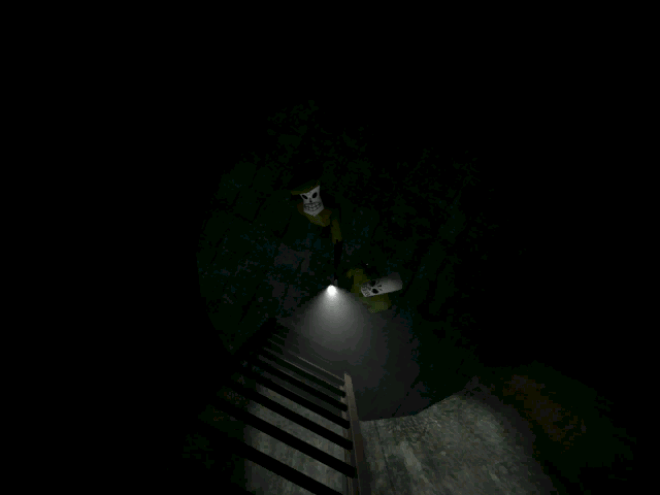

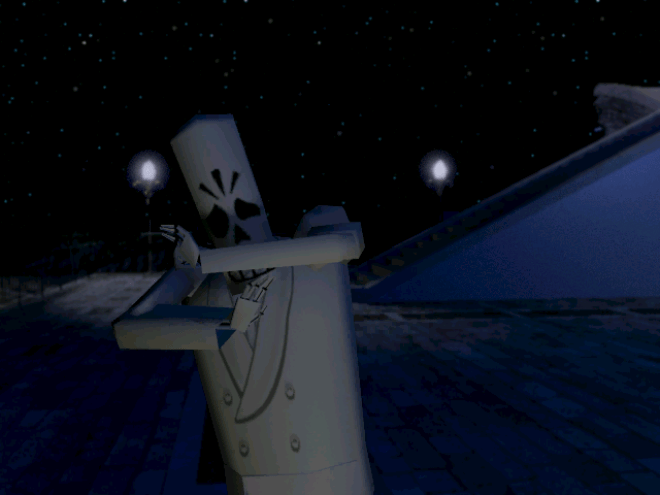

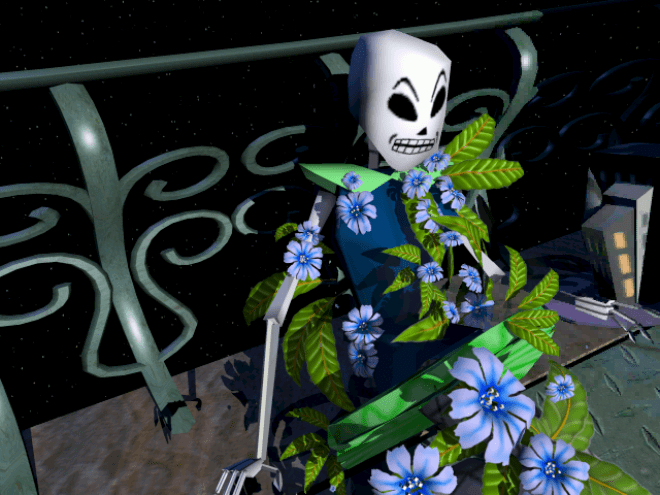

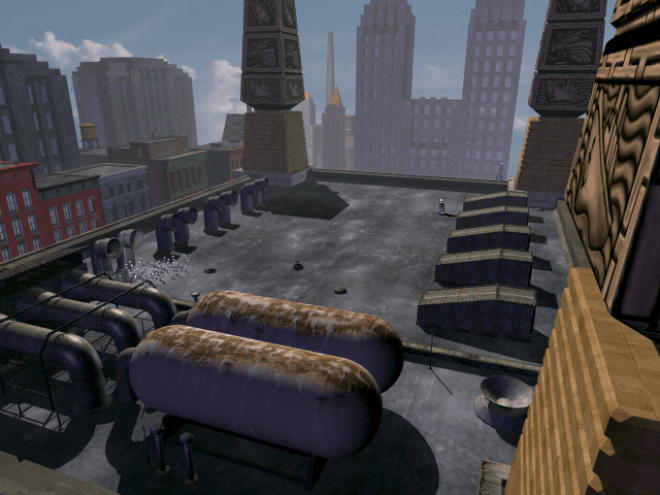

Le jeu parvient à accomplir un amalgame vraiment satisfaisant entre une réalisation superbe, avec notamment des décors parfois vraiment magnifiques (ah, les combats au clair de lune sous les cerisiers en fleurs…) et une mise en scène qui accomplit l’essentiel sans jamais en faire des caisses, et une certaine retenue convenant parfaitement à la thématique des combats de samouraïs. La musique, particulièrement discrète, ne se fait par exemple entendre que par séquences extrêmement brèves au début et à la fin des combats, avec des percussions efficaces qui encadrent parfaitement le silence juste brisé par les cris et le son du fer contre le fer. Certes, la fin du « un décor pour chaque combattant » signifie qu’il n’y a plus que neuf environnements, et certains pourront arguer que la grande majorité des personnage étant repris tels quels des opus précédents sans connaître de modifications majeures, on est face à du recyclage davantage que face à un nouvel opus – mais dans les faits, l’épisode parvient à fonctionner à tous les niveaux où on l’attend, et à se montrer plus nerveux et plus accessibles que ses prédécesseurs.

En dépit d’une technicité réelle et de possibilités vraiment intéressantes, les néophytes seront heureux de pouvoir découvrir au sein des combats les bribes d’une philosophie « à la Capcom » où il est nettement plus aisé d’enchaîner les passes d’armes spectaculaires en quelques mouvements sans avoir à maîtriser l’intégralité du moveset de son personnage pour entretenir le maigre espoir de ne pas se faire étaler en trois combos par un combattant contrôlé par l’I.A.

La variété des personnages et de leurs styles devrait permettre à à peu près n’importe qui de trouver son bonheur au sein d’un roster conséquent, et même si le défi reste d’autant plus conséquent qu’accéder à la « bonne fin » nécessite cette fois d’atteindre les boss finaux avant l’écoulement d’une certaine limite de temps, on est très loin des modes solos cauchemardesques à la Art of Fighting 2 qui semblaient mettre un point d’honneur à interdire à quiconque de franchir le deuxième combat. Samurai Shodown IV déploie ici la philosophie la plus satisfaisante à mes yeux : complet sans être obscur, exigeant sans être inaccessible, superbement réalisé sans donner dans la surenchère illisible – en résumé : riche et amusant sans être inutilement complexe ou punitif. Un excellent point de départ pour les joueurs désireux de découvrir la saga sous son meilleur jour, et un très grand jeu de combat au sein d’une ludothèque où les rivaux d’exception sont pourtant légion – l’année suivante verrait d’ailleurs l’arrivée de The Last Blade, soit la parfaite alternative pour les puristes élevés à la dure qui auraient attendu une jouabilité encore plus technique et un défi plus retors. De quoi faire bien des heureux.

Vidéo – Combat : Genjuro vs. Sogetsu :

NOTE FINALE : 19/20

Pour résumer grossièrement, on pourrait se contenter de décrire Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge comme une sorte de Samurai Shodown III dopé en contenu, avec une ambiance un peu moins réglée sur « dark » et une accessibilité accrue. Une description certes assez correcte, mais qui ne rendrait pas vraiment hommage au titre de SNK : sans verser dans une philosophie « à la Capcom », il y a quelque chose dans l'atmosphère et l'accessibilité de ce quatrième opus qui fait tout simplement mouche et le transforme à la fois en un pic de la licence de par la richesse de ses possibilités et la finesse de sa technique et comme une merveilleuse porte d'entrée de la saga grâce à une difficulté revue à la baisse et une action plus spectaculaire que jamais. Il manque peut-être quelques décors pour réellement toucher à la perfection, et on pourra arguer que le roster, des personnages aux boss, sent un peu le recyclage, mais en termes de plaisir de jeu, difficile de faire un reproche fondé à ce très grand épisode. SNK au sommet de sa forme.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Un roster d'où émergent trop peu de personnages inédits

– Des décors souvent sublimes, mais pas assez nombreux

– Une partie des cinématiques ni traduite, ni sous-titrée

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Samurai Shodown IV sur une borne d’arcade :

Version Neo Geo CD

| Développeur : SNK Corporation |

| Éditeur : SNK Corporation |

| Date de sortie : 27 décembre 1996 (Amérique du Nord, Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais, espagnol, japonais, portugais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Joypad, joystick |

| Version testée : Version américaine |

| Spécificités techniques : Carte mémoire supportée |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

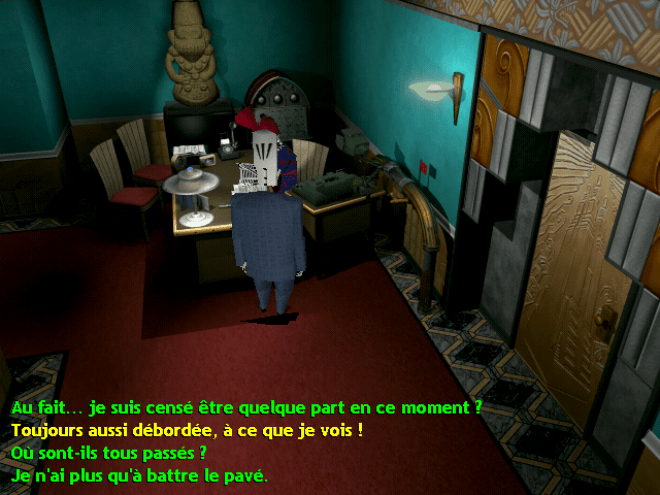

Avec Samurai Shodown IV, on commence à aborder une ère où lancer la Neo Geo CD se fait avec plus d’appréhensions que d’habitude. La console aura-t-elle suffisamment de mémoire vive pour afficher toutes les étapes d’animation et tous les éléments graphiques du jeu ? Cette version bénéficiera-t-elle d’options de configuration permettant de régler la difficulté et les différents paramètres des combats ? Bénéficiera-t-elle pour l’occasion d’une bande son remasterisée pour profiter du support ? La bonne nouvelle est que la réponse à toutes ces questions est « oui », que les temps de chargement sont suffisamment discrets (et les combats suffisamment longs) pour qu’on n’ait pas le sentiment de passer l’essentiel de la partie à regarder la peinture sécher en attendant d’avoir le droit de jouer, et qu’on hérite en guise de bonus d’un mode « practice » assez gadget mais qui a le mérite de permettre de se faire la main en douceur. En revanche, désactiver la censure et profiter du sang demandera l’usage d’un code à l’écran-titre. Pas d’autre mode de jeu additionnel, hélas, mais on pourra apprécier la présence d’un mode principal « alternatif » expurgé de ses cinématiques histoire de s’épargner quelques minimes écrans de chargement. Une très bonne alternative pour un excellent jeu.

NOTE FINALE : 19/20

Samurai Shodown IV brille sur une Neo Geo CD où ses (trop discrets) thèmes musicaux profitent d’une remasterisation, et où les temps de chargement sont suffisamment anecdotiques pour ne pas donner envie d’envoyer le CD par la fenêtre entre les combats. Si le contenu n’a finalement pas grand chose de neuf à offrir comparé à la version cartouche, le résultat est de toute façon toujours aussi bon, et c’est tout ce qui compte.

Version PlayStation

Samurai Spirits : Amakusa Kourin Special

| Développeur : SNK Corporation |

| Éditeur : SNK Corporation |

| Date de sortie : 25 décembre 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Joypad, joystick |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

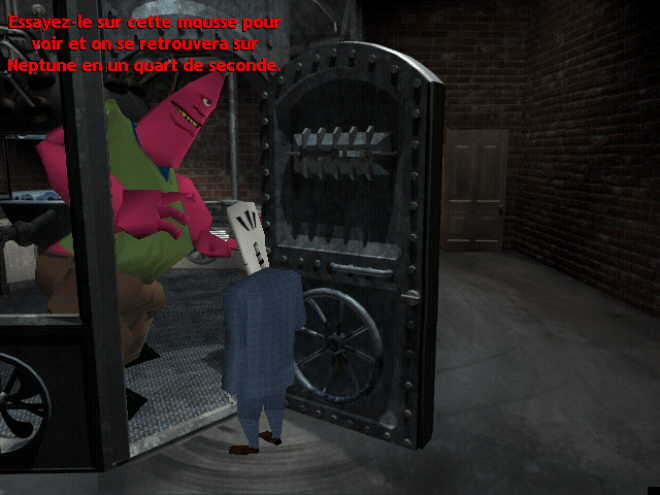

En matière de 2D, comme on aura souvent eu l’occasion de le constater, les choses deviennent souvent un peu plus compliquées pour la PlayStation, pas exactement assez bien équipée en RAM pour espérer afficher les jeux de combat les plus exigeants. La bonne nouvelle, c’est que c’est directement SNK qui prend les commandes de cette itération, et que l’équipe s’efforce de respecter au maximum ce qu’elle avait déjà accompli sur Neo Geo CD.

La mauvaise, c’est que tous les efforts du monde ne suffisent pas à camoufler les limites de la machine en la matière : si la réalisation graphique fait globalement illusion, les pertes ne se constatant que sur quelques effets graphiques et lorsque la vue « dézoome », difficile de ne pas entendre le carnage sur les bruitages, qui donnent l’impression d’être entendus depuis la pièce d’à côté (le type de sacrifice qu’on avait déjà observé sur la conversion 3DO du premier épisode, par exemple). C’est d’autant plus dommage que la musique, elle, est toujours de qualité CD… mais risque d’être très régulièrement interrompue par les très, très nombreux écrans de chargement – il y en a littéralement un avant chaque écran du jeu, ce qui pourra rapidement donner enfin de passer par les options pour couper les cinématiques tant la transition entre le roster et le premier combat risque à elle seule de s’éterniser. Ce serait déjà pénalisant si EN PLUS chaque combat ne débutait pas systématiquement… par un gel de quatre bonne secondes une fois le signal donné par l’arbitre, ce qui vous offrira l’occasion de régulièrement vous faire cueillir à froid par l’I.A. faute de pouvoir deviner quand est-ce que vous avez la main ! Pour le reste, la seule nouveauté de cette version – celle qui justifie apparemment le « Special » dans le titre – est l’ajout (ou plutôt le retour) de Sham Sham en tant que personnage jouable… mais uniquement en mode versus. Un peu léger, et un bon résumé d’une version qui fait un peu trop d’efforts pour soulever une charge trop lourde pour elle.

NOTE FINALE : 15,5/20

Quelques petites secondes de chargement peuvent vraiment métamorphoser l’expérience procurée par un jeu de combat, et en dépit de l’implication de SNK, Samurai Spirits : Amakusa Kourin Special sur PlayStation tend à montrer exactement les mêmes faiblesses en la matière que son prédécesseur direct. En y ajoutant des bruitages mutilés et un contenu qui n’a pratiquement pas bougé depuis la version Neo Geo CD – à un personnage près –, on conseillera de ne se lancer sur cette version qu’à la condition expresse de n’avoir accès à aucune autre.

Version Saturn

Samurai Spirits : Amakusa Kourin

| Développeur : SNK Corporation |

| Éditeur : SNK Corporation |

| Date de sortie : 2 octobre 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais, espagnol, japonais, portugais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Joypad, joystick |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Extended RAM Cartridge (1Mb) requise |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

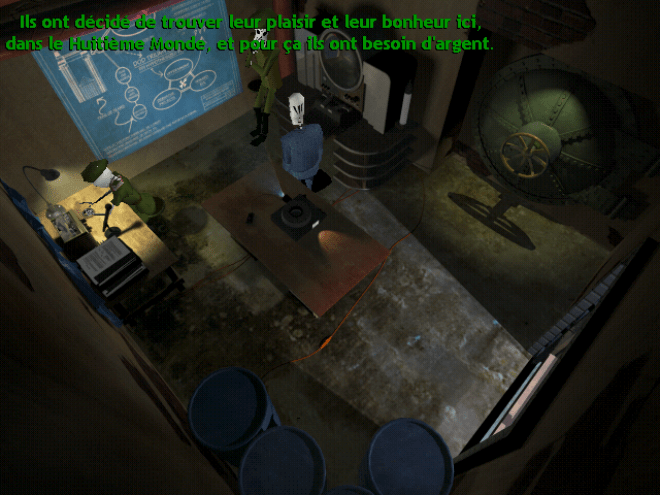

Là où la PlayStation tend à décevoir dès qu’il est question de 2D, la Saturn, pour sa part, peut généralement s’avancer en confiance. Et pourtant, signe que la Neo Geo était décidément une console étonnante, même avec le recours d’une cartouche de 1Mb de RAM supplémentaire, cette version de Samurai Spirits : Amakusa Kourin n’est pas encore tout à fait à la hauteur de la version Neo Geo CD ! Oh, le contenu est pour ainsi dire identique, et graphiquement, il faut vraiment bien regarder pour espérer voir une différence – et ça tourne toujours aussi bien. En revanche, les temps de chargement (heureusement nettement moins nombreux que sur PlayStation) sont un poil plus longs, et la qualité des bruitages a une nouvelle fois été dégradée – c’est moins flagrant que sur la console de Sony, mais ça s’entend. Des sacrifices globalement assez limités et qui ne dégradent que marginalement l’expérience, mais pour les puristes, la sentence est définitive : c’est un peu moins bon quand même. À noter : bien qu’uniquement commercialisée au Japon, cette version comprend toutes les langues disponibles à l’international pour la Neo Geo.

NOTE FINALE : 18,5/20

Malgré la nécessité d’ajouter une cartouche de RAM qui aura probablement scellé le glas de sa distribution occidentale, Samurai Spirits : Amakusa Kourin sur Saturn ne parvient pas encore tout à fait à se hisser à la hauteur des intouchables versions Neo Geo, la faute à une réalisation sonore dégradée et à des temps de chargement un peu plus longs. Rien d’insurmontable, d’autant que les dégâts sont très loin d’atteindre ceux observés sur la version PlayStation, mais si vous cherchez la version ultime du jeu, ce n’est simplement pas celle-ci.