Développeur : Nintendo Software Technology Corporation

Éditeur : Nintendo Co., Ltd.

Testé sur : Game Boy Color

Disponible sur : 3DS

La série Bionic Commando (jusqu’à 2000) :

- Bionic Commandos (1987)

- Bionic Commando (NES) (1988)

- Bionic Commando (Game Boy) (1992)

- Bionic Commando : Elite Forces (2000)

Version Game Boy Color

| Date de sortie : Janvier 2000 (Amérique du Nord, Australie) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Anglais, traduction française par Terminus Traduction |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version américaine |

| Spécificités techniques : Cartouche de 16Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Sur le papier, l’idée de donner une héritière à la Game Boy, écrasant succès de Nintendo n’ayant jamais réellement eu à souffrir de la concurrence de la Game Gear, de la Lynx, ni même de la WonderSwan ou encore de la Neo Geo Pocket, avait toutes les caractéristiques d’une décision facile. Dans les faits, à une époque où la Nintendo 64 ne fonctionnait pas très fort, largement abandonnée par les éditeurs tiers qui lui préféraient tous la PlayStation, et alors que Nintendo venait justement de connaître un des pires bides de son histoire avec… le Virtual Boy, qui se voulait précisément un successeur à la petite console portable, les choses n’étaient peut-être plus tout-à-fait aussi évidentes pour une firme japonaise qui venait de perdre sa position dominante à l’échelle mondiale en un temps record.

Lancer une Game Boy Color avec quelques couleurs en plus avait beau ressembler à une décision logique autant qu’évidente, restait encore à trouver le moyen d’embarquer des joueurs qui, pris au milieu de la frénésie des générations 32 et 64 bits, commençaient à revoir leurs exigences à la hausse, eux aussi. Dès lors, l’idée de déterrer de vieilles licences pour attirer le chaland avec ce qu’il connaissait déjà ressemblait à un mouvement pas (trop) risqué, ce qui explique peut-être que la licence Bionic Commando, qui gisait alors dans la glace depuis pas moins de huit ans, vit soudain apparaître un nouvel épisode que personne n’attendait baptisé Elite Forces. Une suite d’ailleurs peut-être plus risquée qu’elle n’en avait l’air, si l’on considère que l’épisode n’aura, contrairement à ses prédécesseurs, jamais atteint l’Europe…

Dans les faits, imaginez deux pays en guerre, un ancien membre des services secrets appelé Joe disparu, la menace d’un projet ancien nommé « Albatros » qui ressurgit avec derrière lui la menace de la fin de l’humanité tout entière… Oui, ça ressemble trait pour trait au scénario du premier opus, à tel point qu’on pourrait parler de remake plus que de suite ; cela a le mérite d’annoncer la couleur d’entrée de jeu : n’attendez aucune prise de risque, ni même quoi que ce soit de fondamentalement neuf.

Dans les fait, Elite Forces, c’est Bionic Commando qui fait du Bionic Commando en reprenant exactement la même structure semi-ouverte, les alternances entre séquences en vue de profil et séquences en vue de haut comme dans l’épisode NES, sensiblement les mêmes armes et les mêmes power-up, et même le déroulement consistant à détruire des réacteurs gardés par des boss n’a pas évolué d’un micron – pas plus, bien sûr, que l’indispensable bras biomécanique qui remplace une nouvelle fois le mécanisme de saut. Bref, on a ré-invoqué le même scénario, les mêmes mécanismes et les mêmes personnages, tout en « recadrant » un peu le tout (ne vous attendez pas à voir débarquer Hitler dans cette version), pour offrir ce que les joueurs attendaient a priori, à savoir : exactement la même chose. Ce qu’on appelle un cahier des charges de sécurité.

Une fois la console en mains, on constatera néanmoins l’apparition de certaines nouveautés, dont la plupart demeurent néanmoins essentiellement cosmétiques. Par exemple, il est possible d’incarner un homme ou une femme, ce qui ne change strictement rien sinon l’apparence de votre avatar, mais au moins cela a-t-il le mérite de mettre en valeur le soin apporté aux animations et la présence de ce qui devrait constituer l’attraction principale, à savoir la couleur elle-même.

Les décors se veulent variés, ce qu’ils parviennent à être en dépit de l’alternance entre les éternels environnements urbains/souterrains/de type « jungle » ; on appréciera d’ailleurs l’apparition de cadres « égyptiens » venant (enfin !) apporter un peu de renouvellement à l’univers du jeu. Dans l’ensemble, on regrettera quand même des sprites qui prennent énormément de place à l’écran, pénalisant un peu l’anticipation, et un cadre qui n’a décidément vraiment pas évolué depuis les deux premiers épisodes, au point d’en reprendre des passages entiers. Parmi les minimes idées neuves, notons ces séquences où vous pourrez atteindre des cibles lointaines à l’aide de votre fusil de snipers pour en retirer des bonus de soins en contrepartie ; un mécanisme qui n’apporte pas grand chose de neuf, qui casse un peu le rythme, et qui doit être utilisé moins de cinq fois dans toute la partie – autant dire que ceux qui espéraient des surprises risquent d’être les plus déçus de tous, tant le jeu n’en a vraiment aucune à offrir à un quelconque niveau.

Est-ce à dire qu’il en est devenu mauvais ? Certes non : la formule était efficace pour de bonnes raisons, et celles-ci n’ont pas changé. Comme toujours, la difficulté, qui devrait être le repoussoir absolu, est au contraire le principal intérêt du titre : la deuxième moitié de l’aventure (suffisamment longue pour justifier une pile de sauvegarde) nécessitera une maîtrise absolument parfaite de votre grappin, avec de nombreuses occasions de reprendre un niveau depuis le début en cas d’infime erreur.

Même si le titre est devenu un tout petit peu plus accessible (ou bien est-ce moi qui m’améliore ?) que ses prédécesseurs, il demeure largement assez exigeant pour vous demander de longues heures de pratique avant de venir à bout d’un boss final sans surprise, aussi convenu que le reste, et d’un ultime niveau empruntant d’ailleurs une large partie de sa structure à l’épisode paru sur Game Boy. Bref, c’est toujours aussi efficace, mais ça sent souvent le recyclage à un tel niveau qu’on ne sait plus toujours si on est vraiment en train de s’essayer à un nouveau jeu ou simplement en train de repiquer pour un « best of » des deux premiers opus… sans les meilleures séquences. Autant dire que ceux qui commenceraient à avoir leur compte avec le commando bionique ne changeront sans doute pas d’avis avec cet épisode, qui peut en revanche constituer une assez bonne porte d’entrée pour ceux qui auraient un peu peur à l’idée de se lancer sur les très exigeantes versions NES ou Game Boy. Dans tous les cas, il y a indéniablement de bons moments à passer sur un jeu qui demeure très efficace – dommage que la surprise ne joue plus et que la visite soit largement devenue guidée.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 16,5/20 Bionic Commando : Elite Forces peut bien se parer du nom qu'il veut, à la vérité il ne s'agit pas de grand chose de plus que d'un remake de Bionic Commando premier du nom sur NES... avec aucune idée neuve au programme. Alors certes, la réalisation tire bien parti de la machine, le tout est un peu mieux équilibré et peut-être un poil mieux rythmé que ses prédécesseurs, mais entre l'absence total du moindre power-up ou mécanisme original, un déroulement qui commence à être très convenu à force d'être recyclé et un final en pétard mouillé faute de surprise, on a surtout l'impression d'avoir affaire à une version plus calibrée, plus sage et beaucoup plus prévisible d'un jeu qui avait largement fait ses preuves. Toujours sympathique, mais on comprendra que les joueurs ayant eu leur compte au terme des deux premiers opus n'aient pas forcément envie de repiquer pour une nouvelle fournée de la même chose.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Des sprites qui prennent vraiment BEAUCOUP de place à l'écran – Des thèmes musicaux qui tendent à devenir répétitifs – Un niveau et un boss finaux décevants – Pratiquement rien qu'on n'ait déjà vu à l'identique dans un des épisodes précédents

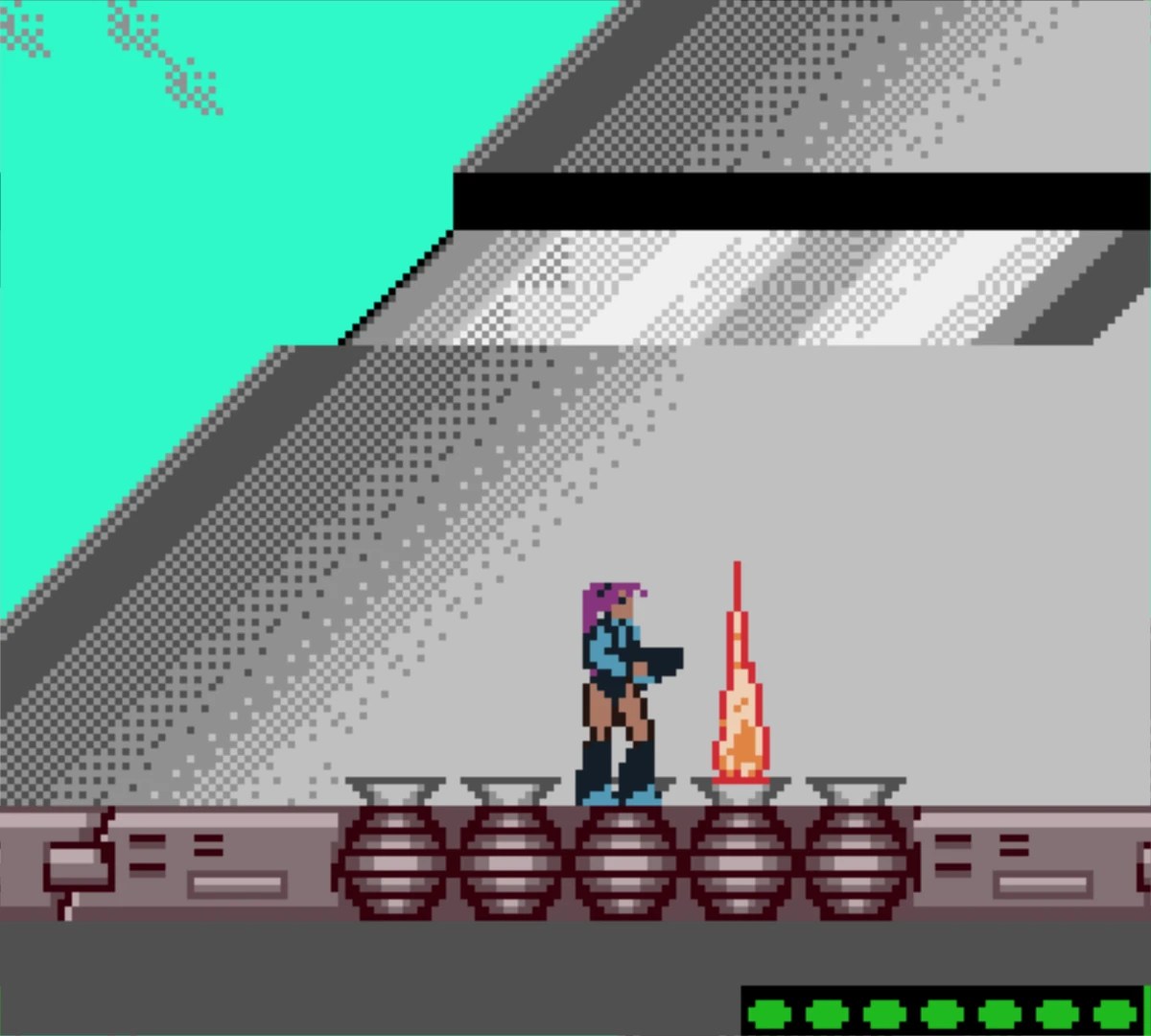

Bonus – Ce à quoi ressemble Bionic Commando sur l’écran d’une Game Boy Color :