Développeur : Ocean Software Ltd.

Éditeur : Ocean Software Ltd.

Testé sur : Super Nintendo – Game Gear – Master System – Mega Drive

Version non testée : Arcade (Nintendo Super System)

La licence RoboCop (jusqu’à 2000) :

- RoboCop (Data East Corporation) (1988)

- RoboCop (Ocean Software) (1988)

- RoboCop (Sakata SAS) (1989)

- RoboCop 2 (Special FX Software) (1990)

- RoboCop 2 (Ocean Software) (1990)

- RoboCop 2 (Data East Corporation) (1991)

- RoboCop 2 (Painting by Numbers) (1991)

- RoboCop 3 (Digital Image Design) (1991)

- RoboCop 3 (Probe Software) (1992)

- RoboCop 3 (Ocean Software) (1992)

- RoboCop versus The Terminator (Virgin Games) (1993)

- RoboCop versus The Terminator (Interplay Productions) (1993)

- RoboCop versus The Terminator (Unexpected Development) (1994)

Version Super Nintendo

| Date de sortie : Septembre 1992 (Amérique du Nord) – Décembre 1992 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 8Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Il serait intéressant de chercher établir à quel moment précis Ocean Software, qui jouissait encore au début des années 90 d’une réputation assez flatteuse auprès des joueurs – notamment pour ses adaptations très bien accueillies de Batman ou de RoboCop –, sera brutalement devenu la cible de tous les anathèmes. Il serait d’ailleurs tout aussi intéressant d’étudier sur quoi se basaient les équipes de développeurs au moment d’adapter un blockbuster dont ils n’avaient, le plus souvent, même pas eu la chance de voir une image – l’équipe de Dementia, par exemple, avait dû imaginer son Terminator 2 uniquement avec un script du film, sans avoir la moindre idée de ce qui deviendrait les scènes cultes du long-métrage, ou même de ce à quoi ressemblerait le T-1000 sous sa forme liquide.

Le cas de RoboCop 3 semble, en tous cas, assez bien correspondre au moment où beaucoup de choses qui avaient très bien fonctionné jusqu’ici semblaient arriver à leur point de saturation : la formule Ocean, d’un côté, qui commençait à ressembler à une recette que les joueurs étaient fatigués qu’on leur serve à répétition sans jamais chercher à en corriger les (nombreuses) faiblesses qui n’avaient fait que devenir plus évidentes au fil des ans ; la licence filmique RoboCop, de l’autre, qui était précisément sur le point de tourner en eau de boudin après un deuxième épisode qui avait déçu et un troisième qui, lui, allait mettre tout le monde d’accord pour cesser immédiatement le carnage ; et enfin tout simplement le concept d’adaptation vidéoludique, qui faisait de moins en moins recette à force de prendre ouvertement les joueurs pour des pigeons. Une chose est sure, cependant : lorsque RoboCop 3 fut adapté sur Super Nintendo, les joueurs, qui venaient de composer avec une très bonne adaptation de la famille Addams par Ocean sur la même machine, espéraient y voir le signe que le niveau d’exigence de la firme britannique en avait profité pour être revu durablement à la hausse.

Spoiler alert : ce n’était pas le cas.

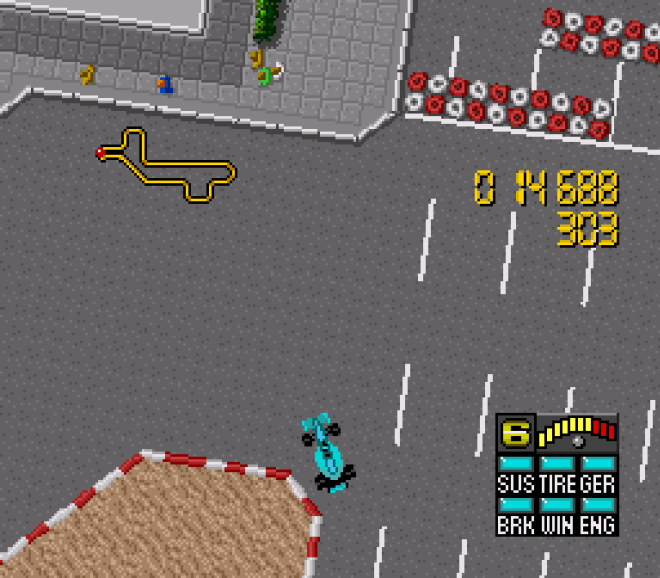

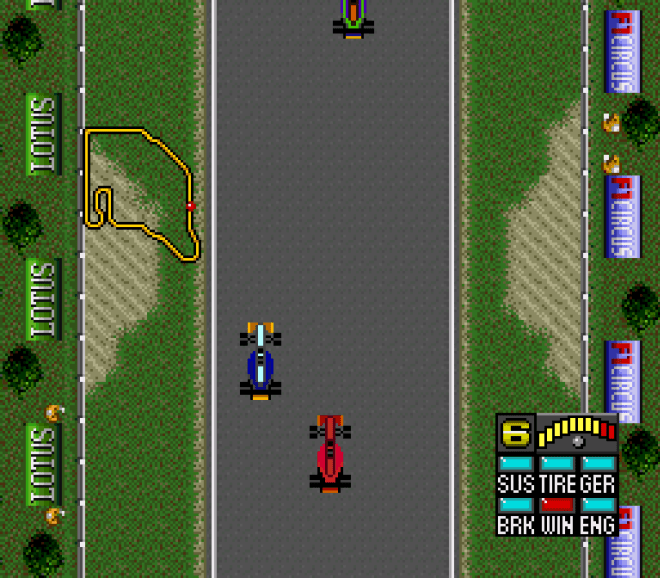

Le premier problème de RoboCop 3, comme on l’a vu, c’est le film : non pas sa qualité, ou plutôt l’absence de celle-ci, mais simplement le fait que personne ne l’avait encore vu à la parution du jeu (il ne sortirait dans les salles qu’en décembre 1993). Comme les autres adaptations parues un peu plus tôt sur les machines 8 bits, RoboCop 3 est donc moins une adaptation du film qu’une suite de RoboCop 2 – le jeu – reprenant le même héros et les mêmes mécanismes dans les mêmes environnements pour proposer… eh bien, plus ou moins la même chose. On a donc affaire à un run-and-gun dans les rues de Detroit, avec quelques timides phases de plateformes compliquées par l’extraordinaire raideur de notre cyber-flic qui pèse deux tonnes, plus, pour faire bonne mesure, deux niveaux de shoot-them-up vertical mettant en jeu le Mode 7 de la console et le fameux jetpack qui était alors un des seuls éléments connus du film (avec ses robots ninja).

De quoi meubler un peu plus de vingt minutes en sautant et en tirant, et pas grand chose d’autre. La bonne nouvelle, c’est que les mini-jeu de type « taquin » servant à boucher les trous ne sont pas de mise ici ; la mauvaise, c’est que l’expérience manque du coup sévèrement de variété. Qualifier le titre de « générique » serait encore en-dessous de la vérité : en-dehors de leurs indéniables faiblesses, les jeux tirés de RoboCop 2 avaient au moins tous fait un effort véritable pour essayer de proposer des mécanismes ajoutant un peu de profondeur, en envoyant par exemple collecter des otages ou des fioles de Nuke pour encourager l’exploration. Rien de tout cela ici : on avance, on tire, et même l’unique niveau à se vouloir « labyrinthique » est finalement très linéaire et ne se distingue que par sa durée. Car l’adage « ce qui est long est dur » se vérifie d’autant mieux ici qu’en cas de trépas, notre policier revient tout droit au début du niveau sans préavis ni indemnités. Ouch.

Le truc, c’est qu’avancer en tirant n’est pas forcément en soi le signe d’un mauvais jeu, comme le même héros allait d’ailleurs se charger de le démontrer sur la même console deux ans plus tard. Ce qui l’est davantage, en revanche, c’est une difficulté infecte due à un équilibrage foireux et à une jouabilité trop raide pour autoriser la moindre forme de finesse.

Les ennemis sont plus nombreux que vous, ils peuvent vous canarder sans que leurs hitboxes soient visibles, leurs projectiles sont rendus atrocement difficiles à éviter par la raideur de votre mammouth en armure, et si certains d’entre eux ont le malheur de rester en contact quelques dixièmes de seconde avec vous, cela se traduira par la chute vertigineuse et quasi-assurément mortelle de votre jauge de santé. L’approche méthodique en avançant lentement est proscrite par une limite de temps, et histoire d’ajouter une mauvaise idée au tout, les munitions sont limitées pour vous interdire d’arroser consciencieusement. Retrouvez-vous à vous battre avec vos poings pour avoir vidé vos chargeurs, et vous pouvez d’ores et déjà considérer que vous êtes mort – cela ne devrait de toute façon pas prendre plus d’une poignée de secondes.

L’idée générale qui s’impose au bout de cinq minutes de jeu est celle d’un titre développé vite et mal sans aucune raison valable – le film, comme on l’a vu, ne sortant de toute façon qu’un an plus tard. Les variétés d’ennemis peuvent littéralement se compter sur les doigts d’une main, les deux niveaux de shoot-them-up reprennent exactement le même décor en vous opposant au mêmes adversaires (lesquels sont au nombre de… deux), l’action est hyper-répétitive et accumule les mécanisme de die-and-retry, dont le niveau interminable avec des sauts de la foi, pour chercher à étirer une durée de vie qui eut autrement été rachitique.

Et puis parfois, pour rire, le programme invente des règles au débotté, sans prévenir. Par exemple, les fameux robots ninja doivent obligatoirement être affrontés aux poings, quand bien même vous avez encore toutes vos munitions ; le programme ne s’embarrasse même pas à présenter une cinématique vous faisant perdre votre arme, ni même à vous laisser tirer dessus en constatant que les armes ne leur font rien – vos armes ne peuvent simplement plus tirer, et le temps que vous compreniez ce qui se passe, il y a de fortes chances que vous ayez déjà perdu la moitié de votre jauge de vie.

Autant dire du game design de jeu sur ordinateur de la fin des années 80 – ce qui commençait à avoir un peu de mal à passer auprès des joueurs sur console, habitués à un autre niveau d’exigence avec des productions japonaises à la Super Castlevania IV ou à la Super Probotector.

RoboCop 3 est un jeu sans âme, sans ambition, un pur produit se contentant de remplir un cahier des charges avec autant de passion qu’on peut en ressentir en allant pointer un lundi matin. Si l’action pourra faire illusion auprès des joueurs trouvant le plaisir dans la difficulté, il y a tout simplement trop peu de choses à voir pour donner l’envie de s’accrocher jusqu’au terme de la (courte) aventure. Un bon résumé de la production d’une entreprise qui n’avait simplement pas eu la curiosité nécessaire pour sentir le vent tourner et qui se contentait d’enchaîner les mêmes jeux en espérant naïvement obtenir les mêmes résultats. Reste une cartouche atrocement fade qui ne devrait pas retenir grand monde plus de cinq minutes aujourd’hui – c’est toujours plus que le film.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 10,5/20

RoboCop 3 résume à la perfection ce qu'était en train de devenir un jeu Ocean Software dans l'esprit des joueurs au début des années 90 : un titre développé beaucoup trop vite – pour ne pas dire bâclé –, ne présentant pas une once d'idée originale, et cherchant à dissimuler son manque total de contenu derrière une difficulté bien trop élevée. En dépit d'une réalisation correcte, la sauce ne prend pas, handicapée par un personnage qui se contrôle comme un trente-trois tonnes, un level design insipide et une expérience qui se réduit à celle d'un die-and-retry sans surprise ni variété. De quoi tuer dix minutes, à condition d'être très patient, mais vu la concurrence en la matière sur Super Nintendo, on n'en voudra à personne de retourner sur Super Probotector.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Un personnage raide comme un manche à balai qui complique dramatiquement les quelques séquences de plateforme

– Un équilibrage ni fait ni à faire...

– ...utilisé, comme d'habitude, pour étirer une durée de vie qui n'atteindrait autrement pas la demi-heure

– Une absence totale de variété, avec une poignée de sprites et des décors entiers recyclés jusqu'à plus soif

Bonus – Ce à quoi peut ressembler RoboCop 3 sur un écran cathodique :

Version Game Gear

| Développeur : Eden Entertainment Software Ltd. |

| Éditeur : Flying Edge, Inc. (Amérique du Nord, Europe) – Acclaim Entertainment, Inc. (Japon) |

| Date de sortie : Septembre 1993 (Europe) – Novembre 1993 (Amérique du Nord) – 24 juin 1994 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version internationale |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

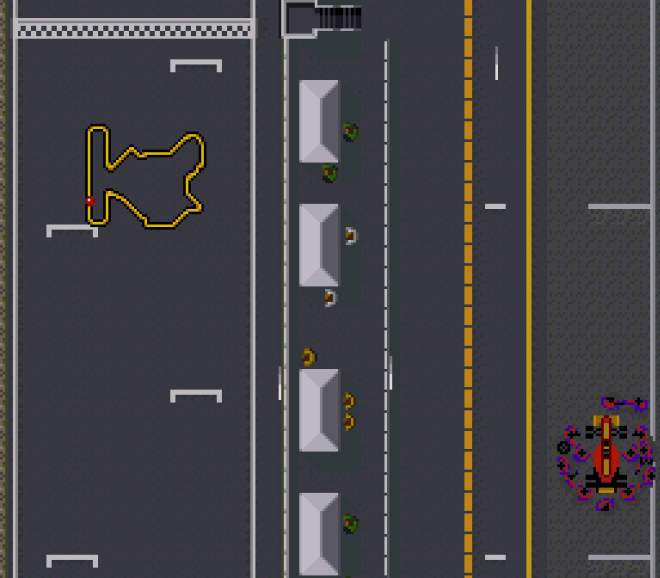

RoboCop 3 aura mis un an à atteindre les consoles de SEGA – ce qui aura au moins permis à ces versions « tardives » de sortir à peu près en même temps que le film. Confiées aux bons soins d’Eden Software, ces diverses itérations peuvent être considérées comme de simples portage – le contenu a très peu changé, le level design est identique, et même les phases de shoot-them-up mettant en jeu le Mode 7 sont toujours présentes, que ce soit dans les version 8 bits ou 16 bits, mais sans les effets de zoom. Les principales nuances sont ici à chercher du côté de l’équilibrage – qui n’est hélas pas meilleur : même s’il est possible de choisir le nombre de vies et de continues en préambule de l’aventure (ce qui n’était pas possible sur Super Nintendo), les tirs ennemis sont désormais beaucoup trop rapides pour pouvoir être évités, ce qui tend à rendre les affrontements d’autant plus lapidaires que les adversaires peuvent vous tirer dessus sans même être à l’écran. Faute de bouton dédié, il n’est également plus possible de faire des attaques au corps-à-corps tant que RoboCop a encore des munitions, ce qui signifie qu’il est également possible de tirer sur les ninjas – ce qui simplifie des combats de boss qui n’étaient déjà pas la partie la plus compliquée du jeu. Les boss ont d’ailleurs parfois vu leurs patterns réadaptés ou l’environnement légèrement modifié, comme par exemple celui du niveau 2, mais dans l’ensemble l’action donne juste le sentiment d’être encore plus brouillon et plus injuste que dans la version originale. Autant dire que ce n’est clairement pas le premier run-and-gun à posséder sur Game Gear – d’ailleurs, le mieux est sans doute de ne pas le posséder du tout.

NOTE FINALE : 09/20

RoboCop 3 trouve, sur Game Gear, le moyen d’endommager un gameplay qui montrait déjà de trop nombreuses limites sur Super Nintendo. Réduits à foncer au milieu de tirs inévitables dans des décors ratés, peu de joueurs trouveront en eux une motivation rationnelle pour s’essayer à la cartouche plus de quelques minutes. À oublier.

Version Master System

| Développeur : Eden Entertainment Software Ltd. |

| Éditeur : Flying Edge, Inc. (Europe) |

| Date de sortie : Septembre 1993 (Europe) – Novembre 1996 (Brésil) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Vu le faible marché représenté par la Master System en 1993, on se doute que cette version de RoboCop 3 doit son existence principalement au fait que la convertir à l’identique depuis la version Game Gear demandait très peu de ressources. On ne sera donc pas surpris de découvrir exactement le même jeu avec exactement les mêmes limites, même si le fait de bénéficier d’une fenêtre de jeu plus grande aide à anticiper certains pièges (au hasard, les motos du premier niveau) et tend à tempérer très légèrement la difficulté de l’expérience. Cela ne suffit hélas pas à sauver un jeu qui n’a toujours vraiment pas grand chose à proposer, mais quitte à vouloir laisser une chance à cette version 8 bits, autant vous installer dans votre salon.

NOTE FINALE : 09,5/20

Un tout petit peu plus accessible que son alter ego sur Game Gear, RoboCop 3 sur Master System n’en constitue pas moins une expérience toujours aussi générique, toujours (presque) aussi frustrante et toujours aussi limitée. À réserver aux vrais mordus de la licence – s’il en existe.

Version Mega Drive

| Développeur : Eden Entertainment Software Ltd. |

| Éditeur : Flying Edge, Inc. (Amérique du Nord, Europe) |

| Date de sortie : Novembre 1993 (Amérique du Nord, Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

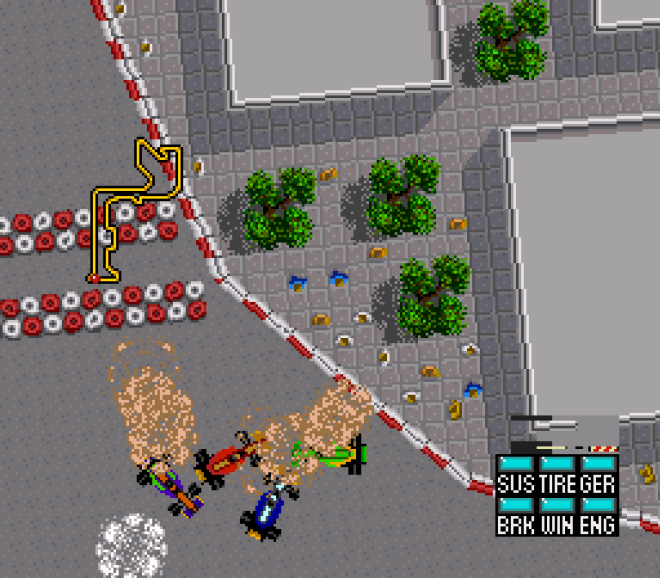

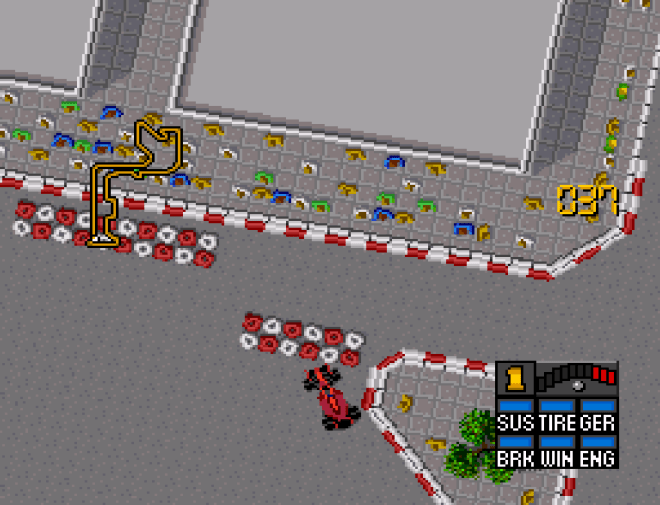

Comme sur les autres consoles de SEGA, RoboCop 3 sur Mega Drive est, pour l’essentiel, un pur portage de la version Super Nintendo. La plupart des rares nuances entre les deux cartouches sont de l’ordre du cosmétique : sur Mega Drive, le jeu est moins coloré, mais il est également plus fin.

Les bruitages sont plus pauvres, mais il y a davantage de digitalisations, les stages de shoot-them-up se déroulent dorénavant de nuit et ont perdu, comme on l’a vu, leur effet de zoom – et la jouabilité étant limitée à trois boutons, l’opportunité d’attaquer à mains nues alors qu’on a encore des munitions est une nouvelle fois passée à la trappe, mais dans l’ensemble on ne peut pas dire que cette itération soit écrasée techniquement par ce que proposait la console de Nintendo. La plus grosse différence, en revanche, est cette fois à aller chercher du côté des options, où un choix de la difficulté est présent en plus de celui du nombre de vies et de continue. Sans être une promenade de santé (les boss, notamment, font toujours aussi mal), le mode facile met un peu d’eau dans son équilibrage en retirant des ennemis et en ajoutant des points de passage, et cela fait mine de rien beaucoup de bien à l’expérience de jeu – même si la durée de vie risque également d’en souffrir. Disons simplement que sans transcender le titre, cette approche un peu plus permissive aide à se montrer un peu plus patient vis-à-vis d’un jeu toujours aussi limité dans les autres domaines, mais qui a désormais une petite chance de ne plus se réserver aux adeptes les plus désespérés du die-and-retry. Ça compte.

NOTE FINALE : 11/20

Bien que cette version Mega Drive de RoboCop 3 s’incline (de peu) sur le plan technique face à la version originale sur Super Nintendo, le fait de bénéficier d’options de configuration permettant enfin de tempérer quelque peu la très frustrante difficulté originale a au moins le mérite de la rendre un peu plus accessible au commun des mortels qui trouvent leur plaisir ailleurs que dans le fait de recommencer un même niveau en boucle 150 fois d’affilée. On est toujours très loin d’un grand jeu, mais l’équilibrage fait davantage illusion.