Développeur : Anco Software Ltd.

Éditeur : Anco Software Ltd.

Titre alternatif : Franco Baresi World Cup Kick Off (Italie)

Testé sur : Amiga – Amstrad CPC – Atari 8 bits – Atari ST – Commodore 64 – ZX Spectrum – NES

Disponible sur : Antstream

Présent au sein des compilations :

- Challengers (1990 – Amiga, Atari ST, Commodore 64)

- Kick Off Collection (1990 – Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum)

- World Cup Year 90 Compilation (1990 – Amiga, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum)

- The Ball Games Pack (1991 – Commodore 64)

- 8 Mega Stars (1992 – Commodore 64)

L’extension du jeu : Kick Off : Extra Time

La série Kick Off (jusqu’à 2000) :

- Kick Off (Anco Software) (1989)

- Kick Off 2 (1990)

- Super Kick Off (1991)

- Kick Off 3 (1994)

- Kick Off 3 : European Challenge (1994)

- Kick Off 96 (1996)

- Kick Off 97 (1997)

- Kick Off 98 : Global Soccer (1997)

- Kick Off World (1998)

Version Amiga

| Date de sortie : Juin 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Allemand, anglais, français, italien, néerlandais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 600 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Même si on pourra toujours trouver quelques exceptions pour valider la règle, le fait est que la plupart des genres vidéoludiques auront vu la plus grande partie de leurs fondations érigées au cours des années 80. Bien des titres partis en éclaireur auront ainsi servi à défricher des genres aux contours encore assez flous, et à arrêter des règles devenues largement canoniques par la suite – au point de définir des sous-genres encore utilisés aujourd’hui, du dungeon crawler au run-and-gun en passant par le point-and-click, soit autant de genres définis en grande partie par leur jouabilité.

Du côté des jeux de sport, la problématique était toujours à peu près la même : comment donner au joueur la sensation de revivre des événements sportifs tels qu’il pouvait les voir à la télé ou les vivre au stade, et surtout comment lui faire contrôler seul toute une formation dans le cadre de sports d’équipe? Les premiers jeux à offrir une réponse pertinente servaient alors assez souvent de guide pour tous ceux qui allaient suivre – on se souvient de l’impact de Double Dribble, par exemple, dans le cas des jeux de basket – et dans le cadre du football, certaines évidences étaient déjà fermement établies. Par exemple, le joueur contrôlant des footballeurs professionnels ayant acquis une certaine maîtrise, il était acté que ceux-ci savaient garder le contrôle de la balle, et que par extension celle-ci leur « collait » aux pieds – ce qui est assez logique, tout comme on ne s’attendrait pas à voir un basketteur rater quelque chose d’aussi basique qu’un dribble pendant qu’il s’avance seul et sans opposition.

Mais ça, c’était avant Kick Off.

Le titre imaginé par Dino Dini opte en effet pour des choix assez radicaux dans son domaine. En premier lieu, présenter un stade en vue de dessus avec les matchs se déroulant sur un axe vertical n’était déjà pas exactement la norme en 1989 : la plupart des jeux de football utilisaient alors une vue latérale en fausse 3D qui correspondait plus fidèlement à la vue adoptée lors des rencontres diffusées à la télévision. Pas ici. Une petite entorse aux règles qui n’aurait néanmoins certainement pas réussi à placer le jeu sous le feu des projecteurs sans LA vraie trouvaille, le nouveau paradigme, la bombe atomique : le ballon ne colle plus au pied des joueurs. Et pour ceux qui penserait qu’il s’agit là encore d’un choix sommes toute assez anecdotique, croyez-moi : une fois le joystick en mains, la différence est énorme. Si énorme, en fait, qu’on a l’impression de devoir réapprendre tout ce qu’on pensait savoir en terme de simulation de football. Parfois, c’est fou comme une idée toute bête suffit à dynamiter des choses qu’on considérait naïvement comme acquises.

Pour bien comprendre la portée de la chose, le mieux est sans doute de se diriger vers le mode « entraînement » du jeu. Le temps de réaliser que même avec des commandes simplissimes – le stick pour se déplacer, le bouton pour tirer – conduire une balle jusqu’au but adverse, ce n’est pas pour rien que c’est considéré comme un métier avec si peu d’élus, en fait. Le principe est évident : vous voulez faire avancer le ballon dans une direction ? Alors vous le poussez, il n’y a rien d’autre à savoir. Seulement voilà : une balle, ça rebondit, ça cahote, et bien évidemment pendant qu’on l’emmène vers le but adverse, on ne l’a pas toujours à deux millimètres du pied ; autant dire que maîtriser le placement et le timing pour parvenir à faire quoi que ce soit risque de représenter une courbe d’apprentissage beaucoup plus raide qu’on ne l’imagine.

Prenez un acte tout bête : se retourner avec la balle. Ici, il n’y a pas dix mille façons de le faire: il faudra faire tout le tour du ballon, sans le perdre et sans taper accidentellement dedans (vous constaterez que maintenir le bouton appuyé avant de vous approcher de la balle vous permet d’affiner le contrôle, mais je vous laisse découvrir tout ça). Et vu la vitesse à laquelle se déroule l’action, c’est très loin d’être simple ! Autant vous prévenir tout de suite : les premières minutes (voire les premières heures) de jeu risquent de vous faire pousser quelques hurlements tant il faudra désapprendre tout ce qu’on a appris à considérer comme évident dans la plupart des jeux de football. Ici, une action aussi basique que de suivre la ligne de touche balle au pied avant d’accomplir un centre et de le reprendre au niveau du point de penalty nécessitera un authentique savoir-faire qui sera lui-même le fruit de très nombreux essais infructueux où vous balancerez le ballon en touche, en dégagement ou directement dans les pieds adverses alors que vous n’aviez littéralement aucune opposition. Autant dire que vous allez en baver… et que tout l’intérêt du jeu est là.

Bien sûr, rares seront les joueurs à avoir envie de s’accrocher pendant des dizaines de minutes avant de parvenir à faire des choses aussi banales que de courir tout droit et d’éliminer le gardien adverse en face-à-face lors d’un contre victorieux.

Et autant dire que ceux qui sont fragiles des nerfs risquent de sacrifier quelques joysticks ou quelques écrans à force de saboter involontairement des actions évidentes où il ne restait pour ainsi dire qu’à pousser la balle dans le but vide. Mais la contrepartie, c’est aussi cette satisfaction inégalable qu’on ressent lorsqu’on commence à accomplir des choses qui nous semblaient totalement irréalisables deux heures plus tôt en parvenant à dribbler deux joueurs adverses avant de loger une frappe en pleine lucarne. Là, vous vous sentirez littéralement comme Philippe Croizon venant de traverser la Manche à la nage en tirant un navire derrière lui avec les dents – et ça, en terme de fierté et de plaisir vidéoludique, c’est difficilement égalable… Si vous vous accrochez jusque là, bien sûr.

Le vrai problème dont souffre Kick Off à ce niveau, en-dehors de son concept radical, c’est précisément tout ce qui entoure ledit concept. Commençons par le contenu : il est dérisoire. En-dehors de deux modes d’entrainement, vous n’aurez qu’une rencontre amicale entre deux équipes indéterminées et une coupe entre huit équipes nationales au menu. N’espérez pas incarner un club, même imaginaire : il n’y en a pas. D’ailleurs, tout ce qui n’est pas le match à proprement parler est pour ainsi dire réduit au minimum vital : l’aspect tactique se limite par exemple au choix d’une formation parmi six et basta. Les remplacements ? Y’en a pas ! Le choix du terrain ? Y’en a pas ! Jouer à l’extérieur ou à domicile ? Non plus ! Le climat ? Un peu de vent, rien d’autre. Les blessures ? Ben vu qu’il n’y a pas de remplacements… Une saison ? Nope. D’ailleurs, oubliez également le hors-jeu – mais vu que vous n’avez de toute façon aucun contrôle sur le placement de vos joueurs… Dans ces conditions, autant dire que c’est clairement à deux que le jeu prend tout son intérêt – mais dans tous les cas, difficile de se précipiter sur cette version alors que Kick Off 2 se chargera d’offrir la même chose en mieux.

Car du côté de la jouabilité, tout n’est pas rose non plus. Le programme choisit automatiquement le joueur que vous contrôlez, en sélectionnant celui qui est le plus près du ballon ; l’ennui, c’est que vous aurez très souvent deux ou trois joueurs à équidistance de la balle, et que le logiciel jugera malin de vous faire passer incessamment de l’un à l’autre, vous interdisant de mener une action simple en supériorité numérique faute de savoir qui vous dirigez !

On notera également que les joueurs choisissent souvent de tacler ou de faire faute sans que vous ne leur ayez rien demandé, ce qui est déjà énervant en milieu de terrain mais devient carrément insupportable quand cela aboutit à un penalty contre vous. On sent également un grand manque de souplesse dans le contrôle de balle : il est pratiquement impossible de mettre un effet ou de courber une trajectoire. Bref, on sent déjà un énorme potentiel encore mal exploité… et qui nous parle nettement moins à présent que des titres plus avancés ont réussi à l’étoffer et à le peaufiner, le plus célèbre restant sans nul doute Sensible World of Soccer. Reste un titre expérimental avec de vrais bons moments, mais sauf nostalgie viscérale ou curiosité intellectuelle, vous feriez sans doute mieux de commencer directement par le deuxième épisode ou par les héritiers spirituels du titre.

Vidéo – Un match lambda :

Récompenses :

- Tilt d’or 1989 (Tilt n°72, décembre 1989) – Meilleure simulation sportive (ex æquo avec Great Courts) – Versions Amiga et Atari ST

NOTE FINALE : 11,5/20 (seul) - 13/20 (à deux)

Il convient de rendre à Kick Off l'hommage qu'il mérite : en tant que premier jeu de football où le ballon ne collait pas aux pieds des joueurs, il aura introduit un mécanisme fondamental qui n'aura peut-être pas fait école jusqu'au XXIe siècle, mais qui aura à n'en pas douter ouvert la voie à des titres majeurs comme la série des Sensible Soccer. En revanche, comme beaucoup de pionniers, il doit aussi composer avec un côté « brut de décoffrage » et avec une série de maladresses qui risquent de le rendre très difficile d'accès, de nos jours, à des joueurs n'étant pas prêts à passer de longues et frustrantes heures à apprendre à le maîtriser avant de parvenir à réaliser une action aussi banale qu'une contre-attaque en un contre un suivie d'un tir cadré, et l'absence dramatique de contenu ne risque pas de plaider en sa faveur. Les amateurs les plus patients du genre seront certainement heureux de lui laisser sa chance, particulièrement à deux, mais les autres gagneront à se diriger directement vers Kick Off 2 ou vers Sensible World of Soccer, plus complets et mieux pensés.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une prise en main qui risque de vous demander quelques heures avant d'être capable d'accomplir quelque chose

– De gros ratés dans la sélection automatique du footballeur contrôlé par le joueur

– Des tacles qui sortent sans qu'on ait rien demandé

– Un manque de précision frustrant dans les contrôles

– Très peu d'options de configuration

– Contenu totalement famélique

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Kick Off sur un écran cathodique :

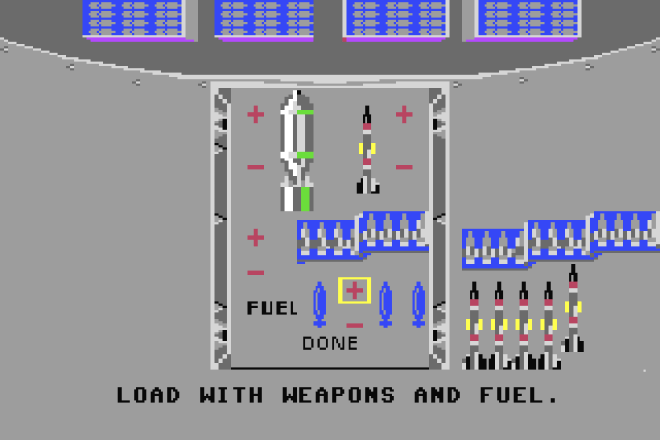

Kick Off : Extra Time

| Développeur : Anco Software Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Février 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Allemand, anglais, français, italien, néerlandais |

| Publié sur : Amiga, Atari ST |

Kick Off aura immédiatement rencontré un grand succès public, ce qui aura permis à Dino Dini, son créateur, de se pencher sur l’un des manques les plus criants du programme : le contenu ! Extra Time (littéralement : « temps additionnel ») s’attelle donc à épaissir un peu les possibilités du jeu de base, histoire de proposer aux joueurs un data disk qui justifie son prix de vente. Dans les faits, la seule chose qui sautera immédiatement aux yeux, c’est le menu des options désormais singulièrement plus fourni : choix du type de terrain, de la puissance du vent, du contrôle de balle ou du niveau de difficulté en mode « saison complète » : les possibilités sont allées crescendo. En revanche, il n’est désormais plus possible de disputer une mi-temps de plus de 20 minutes, le jeu est devenu encore plus rapide, et surtout aucune des modifications ne se traduit à un quelconque niveau sur le plan graphique : un terrain détrempé affichera toujours le même beau vert qu’un terrain aride. Surtout, ces quelques modifications assez gadgets n’intègrent toujours pas la présence d’un championnat ni même d’une sélection de clubs, et même si la « simulation » s’est un peu affinée, on est encore très loin du minimum vital de ce qu’on était en droit d’attendre d’un jeu de football. Bref, un data disk très dispensable à réserver uniquement aux mordus.

NOTE FINALE : 12/20 (seul) – 13/20 (à deux)

Extra Time a beau vouloir étendre les possibilités de bases de Kick Off, le compte n’y est vraiment pas, et même si le jeu peut se targuer d’être légèrement plus complet avec ces quelques additions, le contenu du titre sonne toujours aussi désespérément creux. Si vous avez ce data disk, autant le privilégier au jeu de base, mais dans le cas contraire, vous ne ratez vraiment pas grand chose.

Version Amstrad CPC

| Développeur : Anco Software Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Kick Off aura été porté sur CPC, en respectant au passage une tradition fermement établie sur le marché britannique : cloner la version ZX Spectrum. Autant dire que c’est très moche et qu’il n’y a jamais plus de quatre couleurs à l’écran, mais au moins le jeu tourne de manière relativement fluide – même si ça va nettement moins vite que sur Amiga, rendant de fait cette version bien plus simple à prendre en main. Un sentiment encore renforcé par le fait que la balle « colle » beaucoup plus aux pieds dans ce portage, ce qui rend les actions d’autant plus aisées à mener : se retourner avec le ballon est dorénavant un jeu d’enfant ! Évidemment, l’aspect « technique » du titre en prend un coup, mais il faut reconnaître qu’en terme de jouabilité pure, le programme est plutôt plus précis que sur Amiga (même si juger de la hauteur de la balle est plus difficile à présent qu’il n’y a plus d’ombres). Sachant que tout le contenu est toujours là, lui aussi, on ne sera pas trop méchant avec cette version réalisée sans tirer aucun parti du hardware, mais qui préserve l’essentiel.

NOTE FINALE : 10,5/20 (seul) – 12/20 (à deux)

D’accord, Kick Off sur Amstrad CPC n’est rien de plus qu’un portage de la version ZX Spectrum, ce qui se ressent avec une réalisation qu’on qualifiera poliment de « purement fonctionnelle ». En revanche, du côté du contenu et de la jouabilité, les choses ses passent mieux, et on serait même tenté de considérer cette version comme plus accessible que la version Amiga – au détriment, néanmoins, de la « technicité » originale qui était le principal intérêt du logiciel. Sans doute pas le premier jeu de football auquel on s’essaiera aujourd’hui, mais pour les fans de la machine d’Amstrad, il y a encore largement matière à passer quelques bons moments.

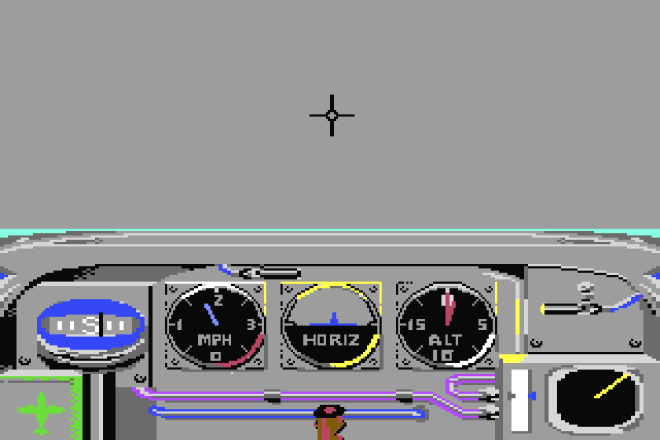

Version Atari 8 bits

| Développeur : Cirrus Software |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version cassette testée sur Atari 800 XL |

| Configuration minimale : Système : Atari XL/XE |

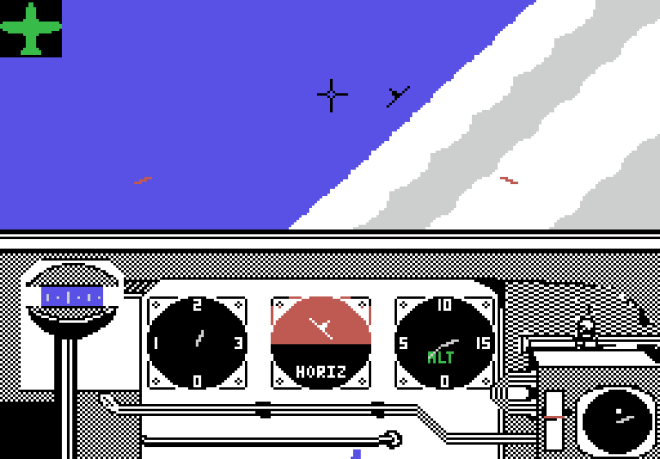

La gamme 8 bits d’Atari n’était visiblement toujours pas morte en 1989 – même si l’honnêteté oblige à reconnaître qu’elle n’était pas pour autant au sommet de sa forme, ce qui n’a rien d’étonnant pour du hardware qui fêtait déjà ses dix ans. Kick Off est la preuve qu’on y développait néanmoins encore des jeux, et la plus grosse surprise de cette version est d’avoir opté pour une vue aérienne mais sur l’angle horizontal, cette fois. Cela ne change objectivement pas grand chose à la jouabilité, dont les adaptations évoquent immédiatement celles déjà constatées sur CPC : c’est plus lent et la balle adhère beaucoup plus aux pieds des joueurs. Cependant, la lisibilité est peut-être encore pire ici que sur la machine d’Amstrad : le joueur contrôlé clignote, ce qui est une assez mauvaise idée, et il est toujours assez difficile de juger de l’altitude de la balle en l’absence d’une ombre. Le contenu, lui, est toujours là, ce qui fait que cette version s’en sort finalement de façon assez honorable – mais très loin, malgré tout, de ce qui faisait la force de la version originale.

NOTE FINALE : 08/20 (seul) – 09/20 (à deux)

Kick Off sur Atari 8 bits parvient à rester un jeu de football à peu près jouable, ce qui n’est déjà pas mal. Malheureusement, entre la réalisation difficilement lisible, le contenu toujours aussi famélique et la perte de ce qui fait l’intérêt de la licence – à savoir qu’ici, le ballon colle au pied –, je doute que de nombreux joueurs aient envie de découvrir cette version aujourd’hui.

Version Atari ST

| Développeur : Anco Software Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Juin 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langue : Français |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Je pense que personne ne sera surpris d’apprendre que Kick Off, comme 95% des titres développés sur Amiga dans les années 80, aura connu un portage sur Atari ST. Comme souvent, les quelques rares différences entre les deux versions ne seront pas à aller chercher du côté du contenu – résolument identique – mais bien du côté de la réalisation. Rien de spécialement marquant à noter du côté sonore, où il n’y a de toute façon pas de musique passé l’écran-titre et où l’ambiance une fois en match est bien rendue. Du côté graphique, en revanche, on a perdu quelques couleurs du côté de la pelouse – on ne me fera jamais croire que le ST ne pouvait pas afficher exactement les mêmes graphismes que la version Amiga, mais tant pis. On pardonnera d’autant plus facilement que le titre est cette fois en « plein écran » (si l’on excepte les habituelles bandes noires, coupées de la capture d’écran) en se débarrassant d’une interface qui ne servait pas à grand chose. Bref, pas de quoi bouder l’Atari ST avec ce portage.

NOTE FINALE : 11,5/20 (seul) – 13/20 (à deux)

Quelques couleurs en moins, quelques pixels en plus : la version Atari ST de Kick Off marche assez fidèlement dans les traces de la version Amiga sans avoir à rougir de la comparaison. On s’amuse à peu près autant et c’est bien là tout ce qui compte.

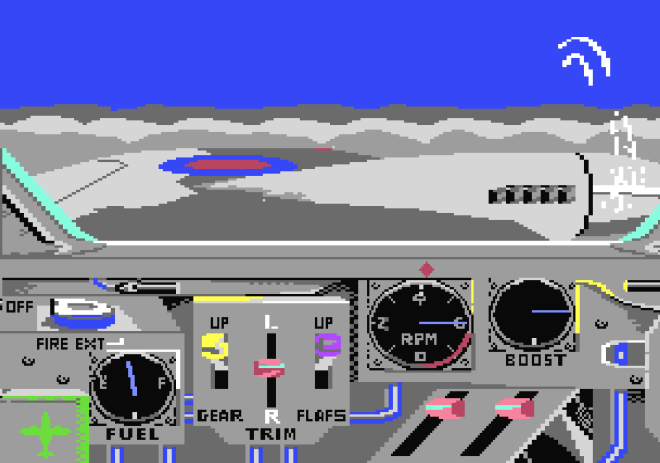

Version Commodore 64

| Développeur : Anco Software Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Allemand, anglais, italien, néerlandais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

À la fin des années 80, voir un jeu développé sur Amiga atterrir sur Commodore 64 était presque aussi naturel que de le voir arriver sur ST. Ce qui ne voulait malheureusement pas toujours dire que la qualité était au rendez-vous : d’entrée de jeu, ce portage de Kick Off nous fait comprendre qu’il a été conçu dans le même moule que la version Atari 8 bits. Les faiblesses sont une nouvelle fois criantes : la balle colle souvent aux pieds – et on ne sait jamais trop pourquoi elle arrête parfois de le faire – les joueurs font un peu n’importe quoi, et bon courage pour comprendre ce qui se passe quand quatre ou cinq sprites se chevauchent pour essayer de prendre le ballon. Alors certes, la prise en main est plus rapide que sur Amiga, mais le véritable intérêt du jeu étant précisément les possibilités introduites par son style de jeu, on était en droit d’attendre franchement mieux de cette itération C64. Dommage.

NOTE FINALE : 09/20 (seul) – 09,5/20 (à deux)

Dépouillé de la précision et de la technicité de la version Amiga, Kick Off sur Commodore 64 reste un jeu amusant à très faible dose et à la condition principale de chercher un jeu de football ne tournant que sur la machine de Commodore. Dans le cas contraire, difficile de le recommander à qui que ce soit.

Version ZX Spectrum

| Développeur : Anco Software Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1989 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joysticks Kempston et Sinclair |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

La version CPC de Kick Off nous a déjà dévoilé l’essentiel de ce que la version ZX Spectrum aura à nous offrir : c’est encore moins beau, c’est encore moins lisible, et cela offre toujours une jouabilité repensée qui n’a pas que des inconvénients. Alors sincèrement, je doute que quelqu’un découvrant cette version aujourd’hui ait envie d’y consacrer des heures, mais à l’échelle de la machine de Sinclair, cela reste certainement un des meilleurs jeux de football. Aucune raison de déserter l’itération Amiga pour celle-ci, mais inutile de donner dans la méchanceté gratuite: c’est jouable et relativement amusant, ce n’est déjà pas mal.

NOTE FINALE : 10/20 (seul) – 11/20 (à deux)

Le ZX Spectrum n’aura jamais eu la prétention de représenter le nirvana vidéoludique, et cette version de Kick Off ne peut pas prétendre offrir les mêmes sensations que sur Amiga. Autant dire que cela reste le type même de jeu auquel on joue dix minutes, mais dans son genre, l’essentiel est respecté, et le titre tient suffisamment la route pour vous agripper en dépit de la réalisation ultra datée. Correct.

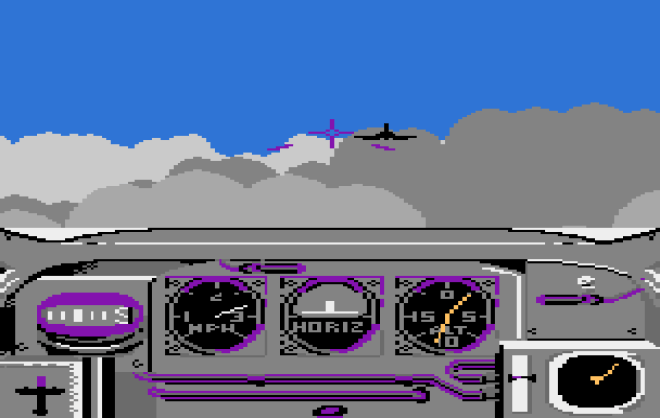

Version NES

| Développeur : Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Mars 1992 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Allemand, anglais, français, italien, néerlandais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |

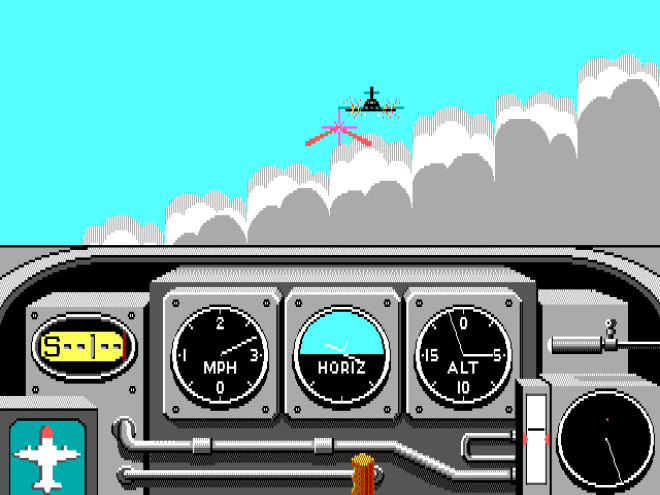

Kick Off aura mis trois ans à voyager jusque sur NES, et mine de rien, ces trois années font une grosse différence. Il se sera en effet passé beaucoup de choses dans le laps de temps, à commencer par la sortie de Kick Off 2. Conséquence : cette version aura décidé de se mettre à la page niveau contenu : on peut désormais jouer une coupe ou un championnat d’Europe, il y a seize équipes internationales, le titre gère le hors-jeu et le temps additionnel, on peut choisir son arbitre, l’état du terrain, la force du vent… bref, bien plus de choses qu’avec le jeu de base plus son extension, même si cela reste en-dessous de la moyenne (un championnat ? Quelqu’un ? Non ?). Sur le papier, en tous cas, il y a largement matière à proposer un titre très supérieur à ce qu’offrait l’Amiga.

Le problème, c’est qu’à ce niveau-là, l’équipe d’Enigma Variations n’aura clairement pas fait d’étincelles. Premièrement, soyons honnête : c’est franchement moche et ça trouve le moyen de clignoter, mais ce n’est pas encore trop grave. En revanche, la précision est assez mauvaise – il arrive fréquemment qu’on passe À TRAVERS le ballon – et le choix de difficulté et les formations sont désormais cachées dans le menu des options, au lieu de les présenter en prélude des matchs, ce qui fait perdre du temps plutôt qu’autre chose. L’expérience demeure malgré tout décente – on a bel et bien davantage de contenu que sur Amiga, même si celui-ci n’offre pas grand chose faute de différence d’une équipe à l’autre – mais entre les imprécisions de la jouabilité et la vitesse délirante à laquelle tourne le jeu (je n’ose même pas imaginer ce que ça donnerait en NTSC !), on ne voit au final pas trop à qui se destine cette version qui avait déjà pris un coup de vieux à sa sortie.

NOTE FINALE : 10,5/20 (seul) – 12/20 (à deux)

Avec un contenu dopé – mais toujours insuffisant – Kick Off sur NES laisse un temps miroiter une sorte de version ultime du jeu avant que la réalisation et surtout les errements de la jouabilité et de l’équilibrage ne viennent refroidir tout le monde. À deux, on peut encore espérer s’amuser un peu, mais dans l’ensemble ça va trop vite, ce n’est pas assez précis et ce n’est pas très beau. Décevant.