Développeur : Bits of Magic

Éditeur : Electronic Arts, Inc.

Titre alternatif : センチュリオン Defender of Rome (Japon), Centurion (écran-titre)

Testé sur : PC (DOS) – Amiga – Mega Drive – PC-98

Version non testée : FM Towns

Version PC (DOS)

| Date de sortie : Août 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Disquette 5,25″ et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.11 – RAM : 384ko* Modes graphiques supportés : EGA, MCGA, Tandy/PCjr, VGA Cartes sonores supportées : AdLib, haut-perleur interne, Roland MT-32/LAPC-I Pas de programme de configuration ; pour utiliser une Roland MT-32, ajoutez la commande « roland » après l’exécutable *640ko requis pour les modes EGA, MCGA et VGA |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

En 1990, comme on l’a déjà vu par ailleurs, Cinemaware n’était pas au mieux de sa forme. Sans parler des tracas financiers de la structure, le fait est que ce qui avait fait le succès du studio californien – à avoir des jeux mélangeant les gameplay, enrobés dans une réalisation superbe – commençait tout simplement à être passé de mode. Les exigences des joueurs avaient grimpé dans tous les domaines : contenu, prise en main et réalisation, et la concurrence offrait des titres tout simplement plus complets. Cette constatation, Kellyn Beck, le créateur de Defender of the Crown, l’avait visiblement déjà faite. Ayant quitté Cinemaware après Rocket Ranger pour aller fonder Bits of Magic, son constat aura été simple : il était temps d’arrêter de privilégier la forme sur le fond et de commencer à proposer des logiciels avec davantage de profondeur. Cette philosophie, il n’hésitera pas à la clamer à l’intérieur de la boîte de ce qui sera le successeur spirituel de Defender of the Crown : Centurion : Defender of Rome.

L’objectif ? La conquête de l’Europe. Le jeu vous place à la tête d’une légion, en 275 avant J.C., juste avant les guerres puniques – c’est à dire à une époque où l’empire romain se limite à la péninsule italienne. Le principe est simple : assurer la paix intérieure de vos provinces et étendre votre empire – la base de n’importe quel jeu de stratégie. Pour se faire, le titre se pratique au tour par tour – selon un modèle une nouvelle fois très inspiré de Defender of the Crown – et se divise en quatre axes : la gestion, l’action, la diplomatie et la guerre. Chacun de ces quatre axes est censé nous offrir la richesse qui manquait aux jeux estampillés Cinemaware, mais y sont-ils vraiment parvenus ? Autant vendre la mèche tout de suite : la réponse est non.

Mon nom est Légion… et pas grand chose d’autre

L’aspect gestion, pour commencer, est on ne peut plus basique. Chacune de vos provinces vous rapporte un tribut à chaque tour de jeu. Vous pouvez choisir la charge (et non le montant) de ce tribut, selon un principe simple : plus il est élevé, plus il aura de chance de pousser la population à la révolte. L’argent ainsi accumulé vous servira à lever des troupes, à les renforcer, à les améliorer lorsque votre rang vous le permettra, ou bien à construire une flotte. Et à rien d’autre. Si l’on exclut la possibilité de construire le Colisée à Rome pour organiser certains jeux du cirque, l’aspect gestion se limite purement et simplement à payer votre armée et à organiser des spectacles pour divertir votre population. N’espérez pas construire des bâtiments, développer votre infrastructure, fortifier une zone ou chercher à mettre la main sur des ressources (au hasard, le fer) pour pouvoir équiper vos hommes – tout cela n’est tout simplement pas géré. L’argent n’a que deux fonctions dans le jeu, la philosophie est donc simple : accumulez-le et achetez des troupes ou arrosez votre population avec.

Avant de songer à étendre votre empire, il faudra commencer par vous assurer que les provinces que vous détenez déjà ne risquent pas de se retourner contre vous. Une nouvelle fois, le problème est simple, et la solution unique : vous pouvez voir l’état d’esprit d’une région en cliquant dessus, et le seul moyen de calmer ses ardeurs, comme on l’a vu, est de la distraire. Dans la quasi-totalité des provinces du jeu, cela se limite à organiser des jeux du cirque contre monnaie sonnante et trébuchante. Mais si vous souhaitez contenter la population romaine, surprise : il faudra cette fois participer à deux activités qui prendront la forme de mini-jeux assez infects : la course de char ou le combat de gladiateur. Dans le premier cas, il s’agira d’une course d’endurance ouvertement inspirée de Ben Hur (au point de reprendre la musique de la scène iconique) dont la jouabilité comme l’intérêt sont hélas dramatiquement limités. Dans le second, on retrouvera une séquence d’action à la jouabilité inspirée des raids de Defender of the Crown, et qui se limitera donc à appuyer anarchiquement sur les touches du clavier jusqu’à ce que le combat soit gagné – ou perdu.

L’ennui, c’est que l’ambition proclamée par Kellyn Beck ne se ressent tout simplement pas en jeu. On espérait de la profondeur, on n’en trouve pas ; on espérait être enfin débarrassé de ces mini-jeux à la noix, ils sont toujours là. Les combats navals, par exemple, prenne la forme d’un affrontement entre deux bateaux (même si vous en avez vingt !) qui rappellera fortement le Pirates! de Sid Meier, mais en nettement moins bon. Le pompon étant que gagner ces séquences ne vous servira parfois à rien, le jeu décidant arbitrairement que le reste de votre flotte a perdu en dépit de votre victoire ! L’aspect naval du jeu n’a de toute façon pratiquement aucun intérêt : on peut conquérir 95% de l’Europe grâce à ses armées terrestres, ce qui nous amène à ce qui devrait être le cœur du jeu : sa partie stratégique.

Risk : Defender of Rome Edition

Une nouvelle fois, les bases sont simples. Au lancement de la partie, vous n’aurez le contrôle que d’une seule et unique légion. À force de multiplier les conquêtes, vous monterez en grade, ce qui vous permettra de lever des troupes supplémentaires, et surtout plus variées, comme de la cavalerie par exemple. Chacune de vos légions représente une armée indépendante dirigée par un général ; vous ne pouvez pas les fusionner pour en faire une grande armée, par exemple, et accumuler les soldats dans une seule et même région ne sert pour ainsi dire à rien.

Il faudra donc déplacer chacune de vos légions dans une région avoisinante et tenter de négocier avec ses occupants, faute de quoi la seule réponse sera l’invasion en bonne et due forme. L’aspect « diplomatique » se limite à une conversation avec le chef barbare local (car oui, chaque province du jeu, quelle que soit sa taille, est unifiée sous la direction d’un chef qui viendra vous parler, comme c’est pratique). Si vous trouvez la bonne approche parmi plusieurs (amical, agressif, diplomatique, etc.), vous aurez une petite chance de convaincre la région de rejoindre votre empire sans avoir à vous battre. Mais dans 99% des cas, cet entretien ne correspondra qu’à une complète perte de temps et se terminera par une bataille au bout de deux phrases.

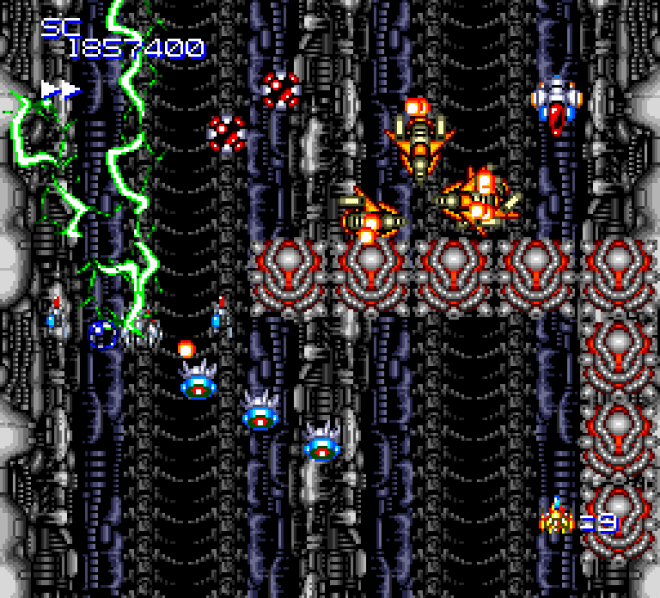

Or justement, voilà qu’intervient la fierté du jeu : les batailles tactiques ! On sent bien que c’est là-dessus qu’est placé l’accent du logiciel – d’ailleurs, il est totalement impossible de les accélérer ou de les passer. Vos troupes et celles de l’adversaire seront représentées graphiquement sur une vue en 3D isométrique. Le concept rappelle une nouvelle fois… Defender of the Crown : Vous choisissez une formation, une stratégie, et vous regardez la bataille se dérouler en temps réel. Dans les niveaux inférieurs de difficulté, ce sera souvent largement suffisant : vous réaliserez vite qu’une formation défensive est à peu près invulnérable, votre adversaire venant généralement se briser dessus comme une vague contre la jetée. Mais lorsque les choses deviendront un peu plus compliquées, le mieux sera sans doute de prendre le contrôle de vos troupes individuellement, et c’est là que les choses deviennent (enfin) intéressantes.

Vous pouvez en effet mettre la bataille en pause à n’importe quel moment pour sélectionner une de vos unités, vous aviser de son moral, et modifier ses instructions pour l’envoyer renforcer une aile en difficulté, par exemple. Le principe est original : vous tracez une direction, et votre unité l’emprunte, attaquant tout ce qui se trouve sur sa route. Elle ne recevra cependant un ordre que si elle se trouve à portée de voix de votre général, matérialisée par un cercle au sol. Dans le cas contraire, il faudra d’abord déplacer votre commandant – ce qui fait qu’un général doté d’une portée de voix très importante sera particulièrement précieux pour pouvoir coordonner ensemble des troupes étirées sur une longue distance.

Où est mon jeu ?

L’ennui, une nouvelle fois, est la totale absence de profondeur de ces séquences. Vous n’avez absolument aucune information pertinente sur votre troupes, en-dehors de leur moral : chaque escarmouche est donc une sorte de lancer de dés décidé par des facteurs sur lequel votre seule prise est la proximité de votre général et de son bonus de charisme – pour tout le reste, vous êtes purement spectateur. La possibilité de déplacer ses troupes est encore réduite par le fait que celles-ci ne bougent que dans les quatre directions cardinales, et vous oblige à une micro-gestion de tous les instants qui rend les combats inutilement laborieux là où tous les affrontements les plus complexes peuvent généralement être résolus par une simple prise en étau. Pour ne rien arranger, les possibilités sont faméliques : il n’y a par exemple pas de troupes à distance. Les archers ? Connais pas ! Mais il n’y a pas non plus d’arme de siège, ce qui est cohérent puisqu’il n’y a pas de siège non plus ! Toutes les batailles se déroulent en rase-campagne, et il n’y a ni relief ni rivière. Autant dire qu’on en fait vite le tour…

Mais où est donc cette fameuse profondeur vantée par Kellyn Beck ? D’accord, les combats sont originaux, et constituent une première approche de la stratégie en temps réel bien avant que celle-ci ne devienne un genre à part entière. Mais pour le reste, tout est si creux et si limité qu’une partie semble se réduire à aller d’une région à l’autre en empilant les combats tous résolus de la même manière sans jamais mettre votre cerveau à contribution.

Les phases d’action, sans intérêt, ne relèvent rien. Il n’y a pas d’éléments aléatoires, pas de prises de décision, rien qui impacte vos batailles – vous n’avez même pas le choix du général, ni même l’accès à ses caractéristiques en-dehors du combat ! Cerise sur le gâteau, l’aspect historique a été traité totalement par-dessus la jambe : on peut rencontrer Cléopâtre en 275 av. J.C. – soit plus de deux siècles avant sa naissance, excusez du peu ! – les tribus barbares sont juste des rassemblements d’abrutis avec des vannes de cour de récré, et la vision de la guerre comme de la société romaine sont parfaitement risibles – ce qui est d’autant plus dommage que creuser un peu la question aurait vraisemblablement aidé le jeu à se doter enfin des milliards d’idées qui lui manquent. On espérait découvrir le passage à la maturité du genre, et on se retrouve avec un Defender of the Crown en moins bien. Voilà peut-être pourquoi Bits of Magic n’aura jamais eu que cet unique titre à son actif…

Vidéo – Cinq minutes de jeu :

NOTE FINALE : 09/20 Développé sous l'égide de Kellyn Beck, Centurion : Defender of Rome se voulait un héritier spirituel de Defender of the Crown où l'aspect stratégique prévaudrait cette fois sur des mini-jeux devenus plus anecdotiques. Dans les faits, l'essentiel du jeu se limite encore une fois à déplacer des armées sur une carte et à rester spectateur de batailles où le résultat se joue tout seul à bas niveau et où le micro-management se révèle aussi pénible qu'indispensable dans les difficultés supérieures. Le titre a beau s'enrichir au fur et à mesure de vos montées en grade, avec de nouveaux types d'armées engagés sur de multiples fronts, les possibilités sont tout simplement trop minces pour que le programme parvienne à devenir beaucoup plus qu'un assemblage de séquences creuses, pénibles ou simplement inutiles. Un logiciel qui peut se montrer amusant une heure ou deux, mais qui s'essouffle beaucoup trop vite faute de possibilités.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Des batailles aux possibilités tactiques très limitées – Aucune unité à distance : pas d'archers, pas de balistes, rien ! – Des affrontements ayant systématiquement lieu en rase-campagne : pas de sièges ou d'utilisation du terrain – Des mini-jeux mal pensés et sans intérêt – Des composantes mal équilibrées : on peut conquérir pratiquement tout le pourtour de la méditerranée sans jamais construire une flotte, et c'est même plus efficace – Une diplomatie risible – Un aspect gestion pratiquement inexistant – Historiquement grotesque

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Centurion sur un écran cathodique :

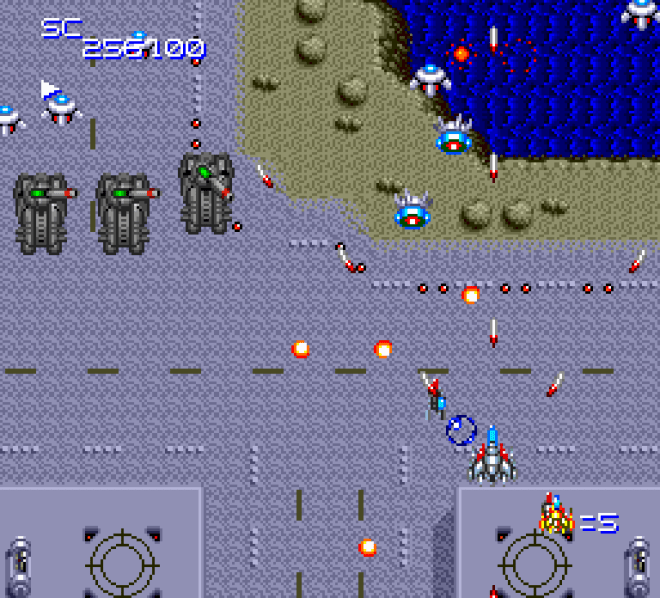

Version Amiga

| Développeur : Bits of Magic |

| Éditeur : Electronic Arts, Inc. |

| Date de sortie : Avril 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ (x2) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.2 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

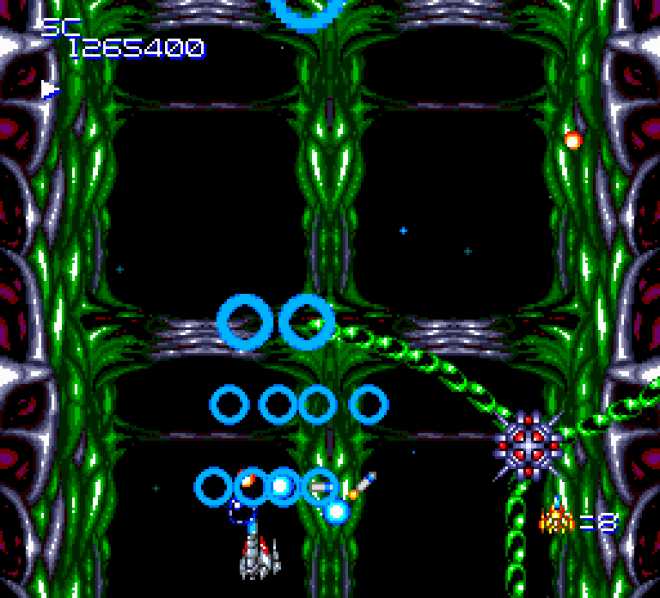

Comme on pouvait s’y attendre de la part d’une équipe dirigée par un homme ayant largement contribué à démarrer la légende de l’Amiga, pas question pour Centurion : Defender of Rome de faire l’impasse sur la machine de Commodore. On sent d’ailleurs que c’est là le hardware que Bits of Magic avait en tête depuis le début : en dépit de la palette réduite, les graphismes sont pratiquement identiques à ceux de la version PC en VGA. Niveau sonore, on est très proche de ce que donnait la Roland MT-32 – c’est même sensiblement meilleur, puisqu’on a cette fois le droit à des bruitages. Pour le reste, le jeu est resté exactement identique dans son déroulement et ses possibilités, ce qui n’était peut-être pas sa meilleure idée.

NOTE FINALE : 09/20

Centurion : Defender of Rome sur Amiga accomplit une performance sensiblement identique à celle de la version PC sur le plan technique. C’est malheureusement parfaitement vrai sur le plan ludique également : des possibilités faméliques, et un jeu totalement dénué de profondeur.

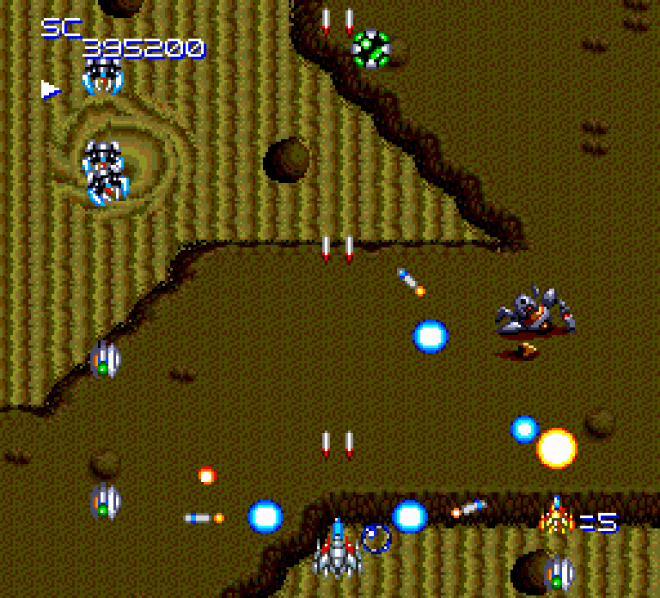

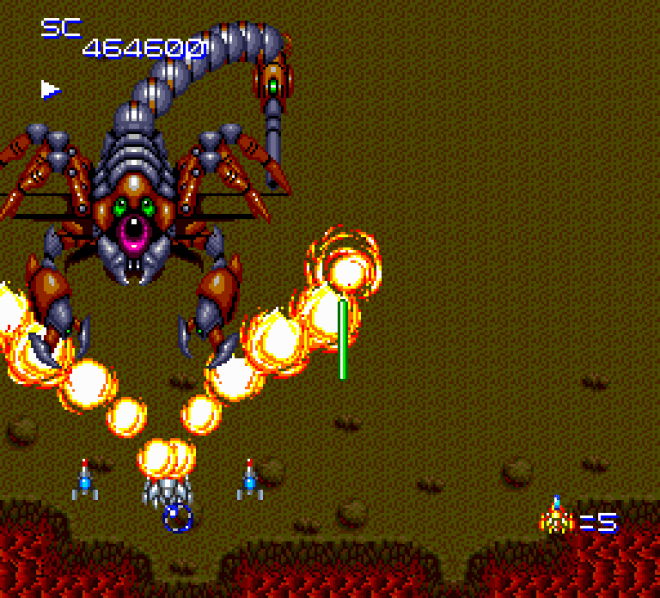

Version Mega Drive

| Développeur : Bits of Magic |

| Éditeur : Electronic Arts, Inc. |

| Date de sortie : Juillet 1991 (Amérique du Nord, Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 6Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

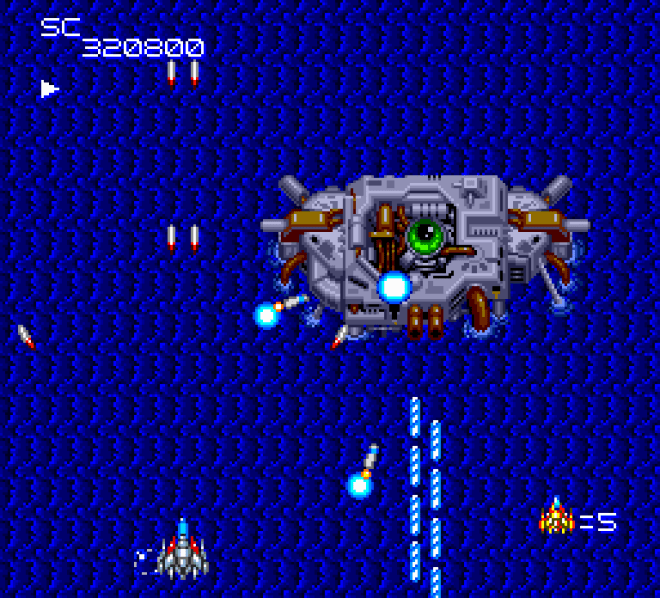

Plus surprenant : Centurion aura également débarqué sur la Mega Drive, qui ne correspond peut-être pas à l’association la plus naturelle qui soit avec les jeux de stratégie, mais correspond parfaitement à la volonté d’Electronic Arts d’investir le marché des consoles 16 bits.

Niveau contenu, le jeu, déjà pas gâté sur ordinateur, a encore perdu des plumes : il n’y a plus de niveau de difficulté, et les combats de gladiateurs ont disparu (bon, en même temps, est-ce réellement un tort ?). Les courses de chars, elles, sont toujours là. Techniquement, le jeu s’en sort correctement au niveau sonore, mais de manière plus inégale sur le plan des graphismes : les écrans fixes sont très réussis, mais les champs de bataille virent trop souvent à la bouillie de pixels. La jouabilité s’adapte assez facilement à la maniabilité au pad – cela facilite même les choses lors des phases d’action. On obtient dans l’ensemble une expérience assez fidèle à celle de la version originale – et c’est probablement là qu’est le vrai problème.

NOTE FINALE : 08,5/20

Porté sur Mega Drive, Centurion y laisse quelques plumes tant en terme de contenu que de réalisation. À moins de n’avoir strictement rien d’autre sous la main pour découvrir la stratégie, le mieux est sans doute de laisser cette version croupir dans l’oubli qu’elle mérite.

Les avis de l’époque :

« Oui, bon, c’est assez sympa. Mais moi, je n’accroche pas. Pour un wargame, ce jeu est trop simpliste, les possibilités trop limitées. Pour ce qui est de l’arcade, Electronic Arts repassera, c’est vraiment nul ! Et pour parler de la diplomatie, quelle diplomatie ? […] Bon, voilà, c’est beau, c’est bien fait, mais j’accroche pas. C’est tout. »

Wikie, Consoles + n°1, septembre 1991, 88%

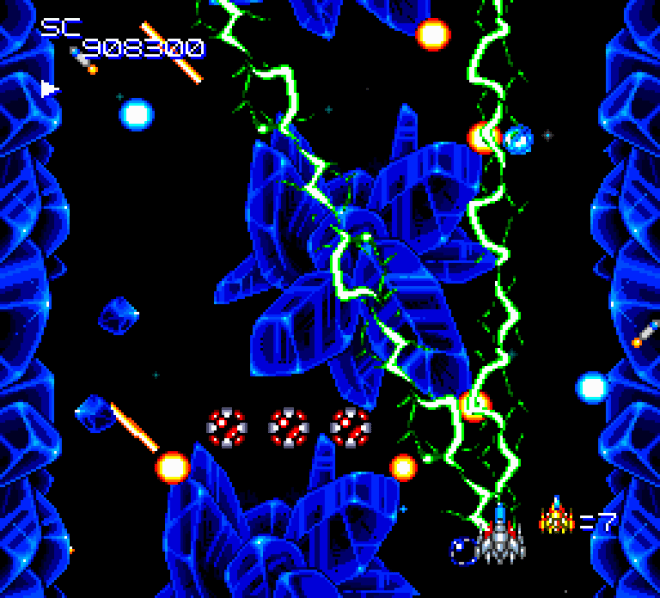

Version PC-98

| Développeur : Bits of Magic |

| Éditeur : Electronic Arts, Inc. |

| Date de sortie : 26 novembre 1993 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, souris |

| Version testée : Version disquette japonaise |

| Configuration minimale : Système : PC-9801VM/VX |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

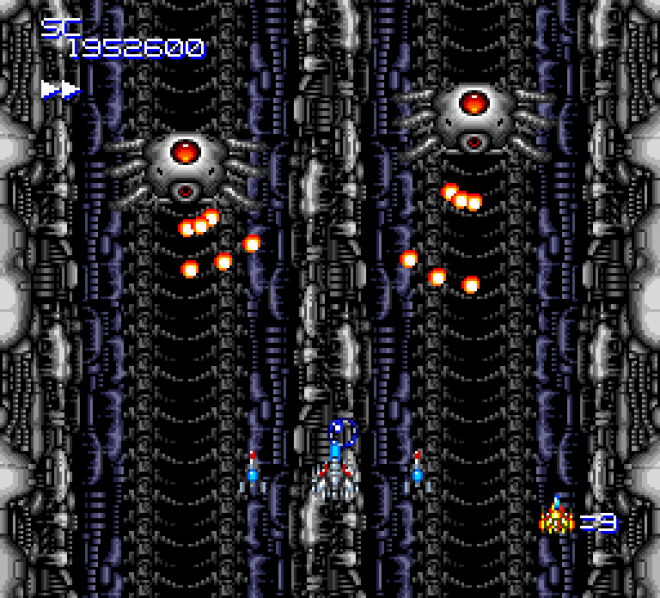

Comme beaucoup de sociétés occidentales, Electronic Arts aura eu de multiples occasions de sonder le marcher japonais avec ses produits. Centurion ne fait pas exception, et livre exactement le type de portage qu’on pouvait attendre du côté du contenu : c’est sans surprise exactement la même chose que sur PC ou Amiga, et l’interface n’a pas bougé d’un iota – au détail près, naturellement, que l’intégralité du jeu est désormais intégralement en japonais. Graphiquement, le jeu est coincé dans les seize couleurs dont la machine de NEC commençait pourtant à être capable de s’affranchir, et c’est d’autant plus regrettable que la résolution n’a pas bougé non plus : seuls les textes sont affichés en 560×340, tout le reste est en 320×200. Bref, c’est toujours exactement la même chose, mais c’est encore un tout petit peu moins beau. Autant dire que ce n’est pas exactement la version sur laquelle vous jeter aujourd’hui.

NOTE FINALE : 08,5/20

Ce portage prévisible, en bien comme en mal, de Centurion : Defender of Rome sur PC-98 livre un clone des version PC et Amiga en seize couleurs et en basse résolution – le genre de version qu’on se serait davantage attendu à trouver sur Atari ST. Une nouvelle fois, le vrai problème est moins la réalisation (très correcte au demeurant) que le manque total de profondeur du jeu.