Développeurs : Dino Dini et Steve Screech

Éditeur : Anco Software Ltd.

Titres alternatifs : Pro Soccer (Super Famicom – Japon), Pro Soccer 68 (Sharp X68000 – Japon), World League Soccer (SNES – Amérique du Nord)

Testé sur : Amiga – Amstrad CPC – Atari ST – Commodore 64 – PC (DOS) – ZX Spectrum – Sharp X68000 – SNES

Les extensions du jeu :

- Kick Off 2 : Giants of Europe

- Kick Off 2 : Return To Europe

- Kick Off 2 : The Final Whistle

- Kick Off 2 : Winning Tactics

Disponible sur : Antstream

Présent au sein des compilations :

- Kick Off Collection (1990 – Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum)

- Award Winners (1992 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))

- Fun Radio La Compil Micro 2 (1992 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))

- Psycho’s Soccer Selection (1992 – Commodore 64)

- Soccer Stars (1992 – Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum)

Également testé : Super Kick Off

La série Kick Off (jusqu’à 2000) :

- Kick Off (Anco Software) (1989)

- Kick Off 2 (1990)

- Super Kick Off (1991)

- Kick Off 3 (1994)

- Kick Off 3 : European Challenge (1994)

- Kick Off 96 (1996)

- Kick Off 97 (1997)

- Kick Off 98 : Global Challenge (1997)

- Kick Off World (1998)

Version Amiga

| Date de sortie : Juillet 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette 1Mb testée sur Amiga 600 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko* Modes graphiques supportés : OCS/ECS *Existe en version optimisée pour les modèles à 1Mo |

Vidéo – L’écran-titre du jeu (version 1Mo) :

Qui pensera un jour à rendre hommage à ces (trop rares) suites de jeux vidéo qui auront daigné transgresser le tabou absolu en prenant cette chose qui fait fuir le marketing, les investisseurs et parfois aussi un peu les joueurs : un risque ? Qui chantera un jour les louanges de Zelda II pour avoir osé changer d’angle de vue, à Simon’s Quest pour avoir introduit l’aventure et l’exploration dans Castlevania dix ans avant que Symphony of the Night ne le fasse mieux, ou même à Xenon 2 pour avoir osé jeter à la poubelle le principal mécanisme et l’univers du premier opus pour chambouler l’esthétique et ré-explorer le gameplay ?

Qui osera dresser la liste de ces programmes ayant fait le choix du contre-courant en lieu et place du tranquille statu quo visant à reprendre exactement ce qui a fonctionné en ajoutant un peu de contenu et une poignée d’idées souvent même pas neuves ? Une liste où on trouverait d’ailleurs très peu de jeux de sport, et où on est au moins certain qu’un titre ne figurera jamais : le Kick Off 2 de Dino Dini. Parce que les risques, c’est bien, mais quand personne ne vous demande d’en prendre, pourquoi pousser le masochisme et l’esprit de contradiction jusqu’à compromettre les ventes ? Quand on tient un concept unique et célébré de toute part, il faut reconnaître que le simple bon sens commande de capitaliser dessus et de chercher à le traire le développer au maximum. Oublions donc un instant les risques pour célébrer ce que les joueurs recherchent beaucoup plus qu’ils ne veulent bien l’admettre : la rassurante certitude de la continuité.

Dire que Kick Off 2 ressemble à son prédécesseur est pire qu’une évidence, cela revient carrément à enfoncer une porte ouverte : après tout, le principe des licences sportives à épisodes annuels a depuis eu tout loisir de se développer et de nous rappeler qu’on peut difficilement demander à un jeu de sport de réinventer les règles et le cadre de l’activité qu’il met en scène.

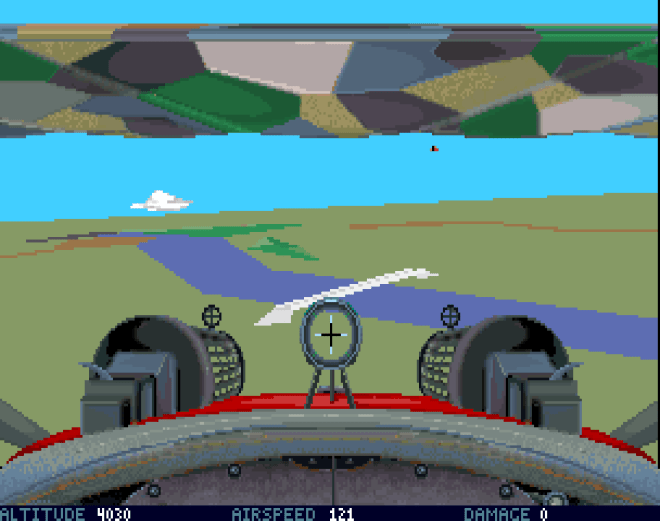

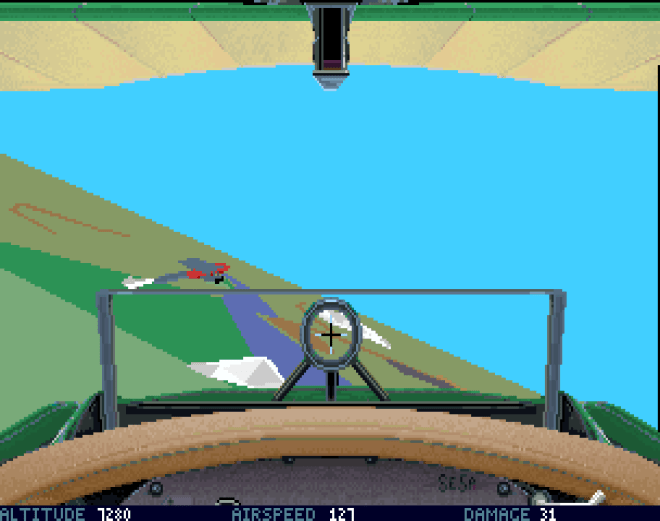

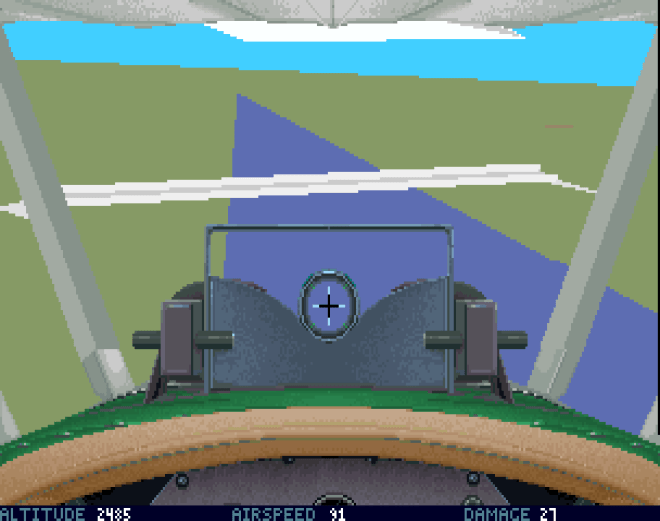

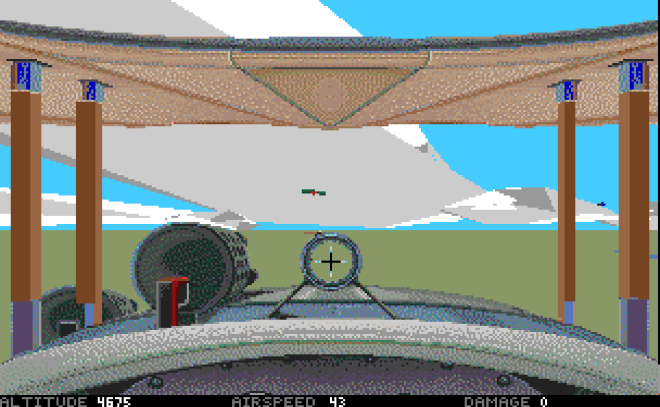

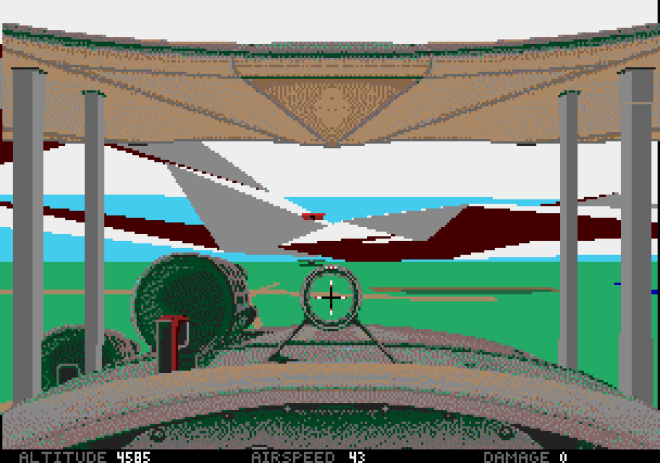

On ne sera donc pas surpris de constater que cette suite reprend exactement la vue et le gameplay du premier opus, à quelques infimes nuances près : la résolution en match est un peu plus basse, les rencontres se déroulent désormais en plein écran, et le trio arbitral est dorénavant visible sur le terrain – et encore, uniquement dans la version spécialement optimisée pour les modèles d’Amiga à 1Mo de RAM, laquelle offre également pour l’occasion quelques bruitages et mouvements en plus, sans quoi il faut pratiquement mettre les deux jeux côte-à-côte pour espérer déceler une différence. Mais bon, on ne va pas s’étonner de retrouver vingt-deux joueurs sur une pelouse, surtout quand les mécanismes du premier épisode avaient précisément démontré leur efficacité ; les véritables différences, comme on peut l’imaginer, seront à aller chercher du côté du contenu… et de la jouabilité en elle-même, laquelle restait perfectible en-dehors de l’approche géniale consistant à laisser le joueur se dépatouiller avec la balle plutôt que d’imaginer que ses footballeurs professionnels allaient faire tout le boulot tout seuls.

Du côté du contenu, donc, il était difficile d’en offrir moins que Kick Off premier du nom, on sera donc heureux de constater que le programme comporte… exactement autant d’équipes que le premier opus, soit huit sélections nationales, d’ailleurs exclusivement européennes.

Oui, c’est peu – d’autant que le programme ne peut pas espérer se cacher derrière d’obscurs coûts de licence, puisque les effectifs présentés sont totalement imaginaires (même si les différentes versions traduites du jeu s’efforcent généralement d’en profiter pour renommer correctement les joueurs de leur sélection) – mais au moins pourra-t-on à présent bénéficier de plusieurs modes de jeu pour mettre un peu le (maigre) contenu en valeur : un mode « entraînement » à ne pas négliger pour bien constater à quel point parvenir à maîtriser les actions les plus élémentaires nécessitera une nouvelle fois pas mal de temps, un championnat, une coupe à élimination directe, et un amical qui viendra se surajouter au match « simple » dont la spécificité est d’opposer deux équipes aux effectifs et aux caractéristiques identiques afin que les deux joueurs s’affrontent à armes égales. On notera également la possibilité d’éditer les maillots et leurs couleurs (pour ce qu’on en voit…), ainsi que des « événements spéciaux » qui correspondront au moyen d’activer les différents data disks du programme, ainsi que sa compatibilité avec Player Manager, autre jeu de chez Anco Software, qui vous permettra d’importer équipes et tactiques directement dans Kick Off 2. Oh, et tant qu’à faire, on bénéficie également de la possibilité de sauvegarder les replays, et surtout d’un menu des options qui va constituer à bien des niveaux la caractéristique la plus intéressante de cette version.

C’est ici qu’on pourra choisir le type de terrain parmi quatre (on se doute qu’un terrain synthétique ou boueux n’est pas censé offrir les mêmes rebonds qu’un terrain « normal »), la présence du vent, des effets (une nouveauté sur laquelle on aura l’occasion de revenir), d’éventuelles prolongations, du choix de la division des deux équipes engagées (correspondant à la difficulté), celui de la vitesse du jeu (la passer à 25% pourra être une bonne façon d’adoucir un peu le challenge, surtout que le titre est très rapide dans sa vitesse par défaut) et même la possibilité de choisir son arbitre – sachant que cela peut avoir un gros impact sur le match, entre celui qui dégaine un carton rouge à chaque faute ou même celui qui, lui, n’en sort jamais aucun, laissant ainsi l’opportunité aux joueurs de démolir l’équipe adverse à coups de tacles assassins et de transformer le match en une variante de Speedball !

Et justement, le match, offre-t-il des différences sensibles par rapport au premier épisode ? Disons simplement que la palette de possibilités s’est beaucoup enrichie (y compris hors du terrain, où l’on peut enfin procéder à des remplacements et à des changements de tactique), notamment parce qu’il est désormais possible de continuer à influer sur la trajectoire de la balle après le tir (le fameux « effet » évoqué plus haut), offrant ainsi la possibilité de produire des enroulés ou des extérieurs. En y ajoutant des piqués, des lobs – qui aura oublié ce tir imparable qu’il est possible d’effectuer directement depuis le rond central ? – et surtout la possibilité de jouer à quatre (à condition de posséder le matériel pour pouvoir brancher autant de joysticks à votre Amiga), on commence à obtenir la quintessence de ce que pouvait permettre un joystick à un seul bouton – et de fait, les joueurs expérimentés pourront se régaler en effectuant des actions de classe qui paraîtront totalement impossibles au commun des mortels.

Le vrai problème, c’est surtout de savoir qui persévérera jusque là, tant la courbe de progression est toujours aussi frustrante, sinon plus, que dans le premier épisode. Si vous voulez comprendre de quoi il est question, lancez le fameux mode entrainement opposant votre équipe à un unique gardien adverse, et chronométrez le temps nécessaire à parvenir à conduire une action menant à un but. Si jamais vous constatez que non seulement vous ne serez toujours pas parvenu à marquer au bout de dix minutes, mais que vous ne serez même pas parvenu à cadrer une frappe, et que le simple fait d’accomplir une passe est déjà un geste qui demande énormément de maîtrise, vous allez comprendre pourquoi mieux vaut avoir connu le titre au moment de sa sortie pour réellement prendre du plaisir en y jouant.

Si les actions les plus simples ne commenceront à être accessibles qu’au terme d’une bonne heure de pratique, il faut également noter l’énervante tendance du programme à systématiquement vous faire contrôler les joueurs situés DERRIÈRE la balle, dos au jeu, plutôt que de vous offrir celui du défenseur qui arrive face au ballon – sans compter les très nombreux ratés de l’aspect tactique qui donne plus souvent l’impression d’être aux commandes d’une batterie de poulets décapités que d’une équipe de footballeurs professionnels, et qui rend finalement assez logique le fait que le hors-jeu ne soit même pas géré. Sur le papier, les gardiens sont censés être meilleurs que dans le premier opus, mais depuis que j’ai vu le mien entreprendre d’arrêter un tir en se plaçant quatre mètres derrière son but, je ne crois plus à cette fable ! Autant le dire, marquer un but dans Kick Off 2 au terme d’une action construite est un exploit grisant tant il demande des trésors de patience et de précision… à condition d’être prêt à consacrer autant de temps au jeu alors que la concurrence a offert des milliers d’alternatives plus viables en trente-cinq ans.

La grande question est en effet surtout de savoir à qui conseiller Kick Off 2 à l’heure actuelle si l’on met de côté la simple nostalgie des bons moment d’enfance passés dessus avec les copains ou le petit frère ; les amateurs de football pourront ainsi trouver sans difficulté, dans n’importe quel titre moderne à la FIFA, des programmes le supplantant dans tous les aspects : réalisation, contenu, accessibilité, technicité. Les joueurs en quête d’un titre facile à prendre en main auront toutes les raisons de prendre la fuite face à sa courbe d’apprentissage hyper-exigeante pour aller s’éclater en deux minutes sur un Speedball ou un NBA Jam.

Et le pire, c’est que même ceux qui cibleraient spécifiquement un jeu de football où le ballon-ne-colle-pas-aux-pieds-du-joueur sont tous partis depuis longtemps sur Sensible World of Soccer… Bref, le monde a changé, plutôt en bien dans ce domaine précis, et il s’avère que le titre de Dino Dini n’a tout simplement plus les mêmes arguments qu’en 1990. À condition d’être à la fois très patient et très curieux, le titre peut certes offrir une sorte de récompense précisément dans l’investissement et dans la maîtrise qu’il exige – une sorte de Dark Souls des jeux de foot, en quelque sorte. Mais comme on l’a vu, les titres offrant mieux dans à peu près tous les domaines étant désormais légion, on comprendra également que le titre se destine avant toute chose à des quinquagénaires engagés dans une quête proustienne du temps (agréablement) perdu sur un jeu qui n’a simplement plus la fraicheur ni la pertinence qu’il pouvait représenter au moment de sa sortie. Une légende ? Pour bien des joueurs de sa génération, clairement, mais pour leurs enfants et petits-enfants, le constat est implacable : sa place est dans un musée.

Vidéo – Match simple :

NOTE FINALE : 12,5/20 (seul) - 14/20 (à plusieurs)

Si vous voulez comprendre ce qu'est un grand jeu qui accuse le poids des années, placez n'importe quel être humain de moins de quarante-cinq ans devant Kick Off 2 et comptez ses hurlements de rage en l'espace de cinq minutes tandis qu'il cherche désespérément à se retourner avec le ballon. Le titre de Dino Dini a beau avoir acquis un (tout petit) peu de ce qui manquait au premier épisode, sa courbe de progression plus raide qu'un des flancs de l'Everest risque une nouvelle fois de laisser sur le carreau tout ceux qui n'ont pas de longues heures à consacrer à apprendre à réussir un contrôle-passe. Certes, avec du temps et de la maîtrise, le nombre de choses que l'on parvient à accomplir avec un joystick à un seul bouton a de quoi laisser pantois – et se transformer en expérience grisante. Mais le problème reste qu'on a depuis lors eu l'occasion de composer avec des Sensible Soccer qui offrent la même chose en mieux, et sans avoir à récupérer Player Manager et quatre extensions pour commencer à avoir un contenu décent permettant de bénéficier de toutes les règles du football. Un bon jeu ? En lui laissant du temps, sans doute. Accessible ? Assez peu, en dépit de sa simplicité apparente. L'investissement en vaut-il la chandelle ? Cela dépendra énormément de votre patience, mais si vous avez les nerfs fragiles, essayez plutôt Speedball 2 ou n'importe quel jeu de football moderne. Conseil d'ami.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une courbe d'apprentissage toujours aussi extraordinairement frustrante

– Des options tactiques encore très primitives

– Des mécanismes toujours incomplets (hors-jeu...)

– Des situations grotesques (gardiens qui se placent derrière leur but...)

– Un contenu qui se limite à huit sélections nationales...

– ...lesquelles ne bénéficient même pas des vrais effectifs

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Kick Off 2 sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Les amateurs de foot qui ne possèdent pas Kick Off I (sic) sauteront sur l’occasion ! Pour les autres, méfiez-vous de l’investissement hâtif ! Même si Kick Off II (sic) offre des options bien plus riches que son prédécesseur, étudiez avant l’achat de ce logiciel l’intérêt réel que vous trouverez à cette deuxième version. »

Olivier Hautefeuille, Tilt n°81, septembre 1990, 17/20

« Je ne suis pas d’accord avec OH ! Je trouve que Kick Off II (sic) est nettement meilleur, car il comble les lacunes de la version précédente. Meilleur gardien de but qui ne se laisse plus bêtement battre, possibilité de changer de tactique en cours de match, option replay/ralenti, possibilité d’imprimer des effets au ballon […]. Il est vrai que le mode jeu en position et (sic) nul. En revanche, en mode deux joueurs c’est un régal. »

Dany Boolauck, ibid.

Les extensions du jeu :

Kick Off 2 : Giants of Europe

| Développeurs : Dino Dini et Steve Screech |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Publié sur : Amiga, Atari ST |

À ceux qui se lamentent de l’ère des DLC et des microtransactions en répétant que « c’était mieux avant », je dis : méfiez-vous, et ne soyez pas trop tenté d’idéaliser un passé où traitre la vache jusqu’à son ultime dernière goutte en proposant du contenu payant qui aurait pu – et souvent dû – se trouver dans le jeu de base était déjà une tentation bien inscrite dans les pratiques commerciales. Cette extension baptisée Giants of Europe en est un bon exemple, puisqu’elle constitue typiquement le genre de contenu qu’on aurait pu obtenir en dix minutes simplement en dotant Kick Off 2 d’un éditeur d’effectif : elle ne comprend pour ainsi dire rien d’autre que 32 nouvelles équipes européennes parmi les plus célèbres de la période – et le pire, c’est qu’elle ne fonctionne… que via deux des autres extensions du jeu, en l’occurrence Return to Europe ou Final Whistle. Une extension d’extension, quoi… Alors certes, à vous le plaisir de jouer avec l’OM, Monaco, Arsenal ou Manchester United – et cette fois avec les effectifs réels, contrairement à ce qu’offrait Return to Europe, mais même si un peu de contenu supplémentaire ne fait jamais de mal, autant dire que Giants of Europe n’intéressera réellement qu’un public extrêmement ciblé désirant avoir dans Kick Off 2 un centième du contenu qu’il pourra trouver dans Sensible World of Soccer. Pour le commun des mortels, autant dire que le gain est minime.

NOTE FINALE : 09/20

Quelques équipes rapidement reconstituées pour les vendre sur une disquette : voilà ce qu’on appelle du contenu additionnel qui ne coute pas cher à développer. Cela a beau élargie le contenu famélique du jeu, cela n’apporte strictement rien de neuf en termes de possibilités, et reste à réserver aux joueurs désirant incarner une équipe de la période en particulier. Autant dire qu’il faut être à la fois nostalgique des jeux vidéo ET du football de cette période.

Les extensions du jeu :

Kick Off 2 : Return to Europe

| Développeurs : Dino Dini et Steve Screech |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Publié sur : Amiga, Atari ST |

En termes de contenu, on sentait bien que Kick Off 2 avait des manques presque aussi criants que ceux de son prédécesseur ; aussi sera-t-on heureux de constater que Return to Europe aura au moins le menu de corriger cet aspect. Au menu : les trois principales coupes européennes de la période, chacune engageant… les mêmes 32 équipes : la coupe U.E.F.A. étant la plus simple, la coupe d’Europe la plus difficile et la coupe des vainqueurs de coupe le niveau intermédiaire. Si cela ne change pas grand chose en termes de gameplay, la possibilité de dessiner des enjeux un peu plus tangibles que ceux d’une coupe ou d’un championnat imaginaires n’engageant que huit équipes n’en est pas moins bienvenue, surtout pour ceux qui auraient envie de jouer avec le PSG ou même avec Le Mans (!), même s’il faudra composer, une nouvelle fois, avec des effectifs imaginaires (désolé, pas de Joël Bats dans les buts ni de Pascal Nouma en pointe !). Encore une fois, c’est plus une question d’enrobage (on peut bien changer les noms et les maillots, on ne peut pas dire que cela bouleverse le contenu des matchs), mais cela offre au moins des compétitions un peu plus consistantes. Bon, pourquoi pas.

NOTE FINALE : 10,5/20

Trois nouvelles coupes d’Europe, avec de vraies équipes et de faux joueurs, c’est toujours un peu plus de matière pour Kick Off 2 – mais ça ne modifie objectivement pas beaucoup l’expérience originale. Return to Europe tendra donc, lui aussi, à se réserver aux nostalgiques des épopées européennes du siècle dernier.

Les extensions du jeu :

Kick Off 2 : The Final Whistle

| Développeurs : Dino Dini et Steve Screech |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Février 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Publié sur : Amiga, Atari ST |

Après deux extensions de contenu, The Final Whistle s’attaque à ce qui aura davantage de chance d’intéresser les vrais amateurs du jeu : le gameplay en lui-même. Pour l’occasion, il y a sur le papier de quoi contenter tout le monde, avec une surcouche de gestion tactique, la gestion tant attendue des hors-jeux, un contrôle plus fin sur les touches et les coups de pieds arrêtés, une nouvelle caractéristique baptisée « flair » pour les joueurs, qui définira si un attaquant préfèrera tenter de dribbler le gardien ou faire une passe décisive dans la surface de vérité, la possibilité de faire des ballons piqués et des retournés acrobatiques, plus quelques améliorations graphiques dont deux nouveaux kits de maillots. Dans les faits, la plupart de ces modifications n’impactent pas le jeu de façon aussi spectaculaire qu’on aurait pu le souhaiter, et viendront surtout élargir la panoplie de possibilités des joueurs déjà bien rodés au jeu, mais on pourra d’autant plus apprécier ces ajouts qu’ils sont à la fois compatibles avec les autres extensions et également paramétrables, au cas où vous souhaiteriez vous débarrasser d’une partie d’entre eux. Autant dire une extension qui a déjà un peu plus d’intérêt pour ceux qui ne se soucient pas de jouer avec des clubs populaires il y a trente-cinq ans ou dans des coupes qui n’existent plus – mais qui n’aura toujours à peu près aucune valeur aux yeux des néophytes.

NOTE FINALE : 11/20

The Final Whistle a l’avantage de s’attaquer au cœur du jeu, en peaufinant encore la jouabilité et les possibilités tactiques d’un jeu qui en avait bien besoin. Malheureusement, la plupart des nouveautés ne seront réellement décelables que par des joueurs ayant déjà énormément d’heures de jeu au compteur, tant les nuances restent anecdotiques une fois le joystick en mains. À réserver aux mordus et aux perfectionnistes.

Les extensions du jeu :

Kick Off 2 : Winning Tactics

| Développeurs : Dino Dini et Steve Screech |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Publié sur : Amiga, Atari ST |

Tout est dans le titre : Winning Tactics propose une sélection de nouvelles tactiques/systèmes de jeu histoire de venir enrichir un peu la gestion des matchs. Il y en a dix pour le jeu de base (ainsi que pour Player Manager) et dix « double tactiques » pour Final Whistle, avec quelques choix étranges, puisqu’il est ainsi possible de demander à jouer le hors-jeu dans Kick Off 2… alors que celui-ci n’est géré que dans Final Whistle. Dans les faits, on ne va pas se mentir : ces différentes approches n’ont que très peu d’impact dans un jeu où l’aspect tactique a toujours été extrêmement secondaire. On peut imaginer les joueurs de l’époque chargeant un à un leurs quatre data disk après avoir lancé le jeu de base pour enfin avoir accès à du contenu qui aurait pu être dans le jeu de base, mais aujourd’hui, c’est plus un objet de collection qu’un indispensable pour mordus de football.

NOTE FINALE : 08/20

Dans la série « qu’est-ce qu’on va encore bien pouvoir leur vendre, à ces pigeons ? », Winning Tactics se contente d’offrir une série d’approches tactiques ayant un impact extrêmement limité sur l’approche des matchs. Après cinq minutes d’expérimentations, on découvre qu’on joue exactement de la même façon qu’auparavant quelle que soit l’approche et on passe à autre chose.

Les avis de l’époque :

« La disquette originale de Kick Off 2 offrait déjà un choix de huit tactiques… On aurait largement pu s’en contenter. Cette disquette de données ne s’imposait donc pas vraiment, d’autant plus qu’elle n’influe pas suffisamment sur le jeu pour justifier son prix. À moins d’être de véritables maniaques, même les vrais fans de Kick Off (sic) auront du mal à déceler la différence avec les anciennes tactiques. »

Marc Lacombe, Tilt n°93, septembre 1991, 8/20

Version Amstrad CPC

| Développeur : Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Novembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 |

| Langues : Anglais, espagnol, français |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Tout comme son prédécesseur, Kick Off 2 aura bien évidemment eu le droit à son bal de portages et d’adaptations. Confié aux bons soins d’Enigma Variations sur CPC, le titre parvient à conserver l’essentiel du (maigre) contenu du jeu de base ainsi que ses options de configuration. Plus de data disks ici, pas davantage que de possibilités d’importer des joueurs de Player Manager (et pour cause : le jeu n’est jamais sorti sur CPC), mais ce sont des constatations qui s’appliqueront ici à tous les portages en-dehors de la version ST. En revanche, on constate également que la possibilité de régler la vitesse a disparu. Une fois en jeu, les sensations demeurent assez proches de celles des versions 16 bits, même si c’est moins lisible, légèrement confus dans les duels, et surtout que le radar indiquant la position des joueurs n’est plus présent. Cela rend les rencontres encore un peu plus délicates, car il n’est pas toujours facile de deviner à quelle distance du but on se trouve – et il arrive également qu’on mette de très, très longues secondes à trouver un joueur à contrôler à portée de l’action, ce qui signifie que l’adversaire peut souvent remonter tranquillement tout le terrain sans rencontrer la moindre opposition. Bref, si l’essentiel est (plutôt bien) préservé, on perd encore quelques plumes au passage, et si les curieux seront sans doute heureux de lancer quelques matchs, on se doute que cette version s’adresse pour l’essentiel aux nostalgiques.

NOTE FINALE : 10/20 (seul) – 10,5/20 (à deux)

Kick Off 2 s’efforce de préserver l’essentiel sur CPC, et s’en sort d’ailleurs relativement bien. L’expérience, déjà limitée sur Amiga, doit néanmoins composer avec de nouvelles limites, et si les nostalgiques lui trouveront toutes les vertus du monde, il y a fort à parier que les nouveaux venus aient très vite envie de passer à autre chose. Correct, mais clairement pas indispensable, sauf à n’avoir qu’un CPC pour jouer.

Version Atari ST

| Développeurs : Dino Dini et Steve Screech |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STE |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Qui dit « jeu développé sur Amiga » dit « jeu immédiatement porté sur Atari ST » ; c’était du moins le cas en 1990, on ne sera donc pas surpris de voir Kick Off 2 débarquer sur le vaillant ordinateur 16/32 bits. Comme on pouvait s’y attendre, les deux versions sont extrêmement proches en termes de contenu – d’autant que tous les data disks sont également présents sur ST, et que même la compatibilité avec Player Manager a toujours cours. Les seuls véritables sacrifices observés se trouvent du côté de la réalisation : le terrain se limite toujours aux même bandes de verts, les buts sont figurés par un simple rectangle, et pas question ici de profiter des arbitres ou des ajouts de l’édition à 1Mo sur Amiga, qui n’a visiblement connu d’équivalent sur aucune autre machine. On se retrouve donc avec un jeu plus proche que jamais du premier opus, même si la maniabilité est toujours exactement identique à celle de la version Amiga. À tout prendre, cela reste l’essentiel.

NOTE FINALE : 12,5/20 (seul) – 14/20 (à plusieurs)

D’accord, la réalisation de Kick Off 2 a laissé quelques plumes en passant sur Atari ST – mais c’était de toute façon le ramage qui comptait davantage que le plumage, comme dirait le renard. La jouabilité, elle, est toujours exactement à la hauteur de celle de la version Amiga, avec ses forces et ses (nombreuses) faiblesses. C’était encore ce qu’on pouvait espérer de mieux.

Version Commodore 64

| Développeur : Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, italien, néerlandais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Comme sur CPC, c’est Enigma Variations qui hérite de la version Commodore 64 de Kick Off 2. Le résultat est d’ailleurs assez proche : les options et le contenu sont pour ainsi dire les même que sur la machine d’Amstrad. Du côté de la réalisation, c’est plutôt plus fin sur Commodore 64, ça bouge toujours aussi bien, mais ça manque parfois de précision. Par exemple, le ballon peut franchir la ligne de touche sans qu’il ne se passe rien : il doit toucher le bord de l’écran pour que l’arbitre daigne siffler. On remarquera également que les affrontements au milieu de terrain tendent à attirer tous les joueurs des deux équipes, ce qui donne parfois le sentiment de participer à une mêlée ouverte davantage qu’à un match de football, et l’ambiance sonore demeure particulièrement discrète une fois passé l’écran-titre, mais pour le reste, c’est à peu près le jeu qu’on espérait trouver.

NOTE FINALE : 10,5/20 (seul) – 11/20 (à deux)

Comme sur CPC, Kick Off 2 à la sauce Commodore 64 se débrouille avec ses propres armes et s’en tire relativement bien. Si l’action est souvent brouillonne au point de s’éloigner de toutes les notions tactiques d’un match de football, l’essentiel reste en place pour que deux amis puisse se balancer joyeusement le joystick au visage après dix minutes de jeu. La base, quoi.

Les avis de l’époque :

« […] Certaines options sont désormais absentes (tactiques moins nombreuses, jeu à deux joueurs maximum). Malgré cela, la jouabilité est excellente, grâce à la grande maniabilité des joueurs et la fluidité du scrolling multidirectionnel. Ce logiciel est sans aucun doute le meilleur foot sur 8 bits. »

Eric Caberia, Tilt n°84, décembre 1990, 15/20

Version PC (DOS)

| Développeur : Gary Ellis |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Décembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais |

| Supports : Disquette 5,25″ et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.0 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : EGA, VGA Carte son supportée : Sound Blaster |

Kick Off premier du nom avait fait l’impasse sur le PC. Un an plus tard, sa suite daigne certes s’y aventurer, mais on sent qu’il s’agit davantage de tâter la température que de faire le grand plongeon. Traduit en clair, si le contenu est équivalent à celui des autres versions (on notera que changer le nom des équipes demande ici de passer par une interface hors du jeu), la réalisation sent les années 80 : même en VGA, le jeu n’affiche pas plus de seize couleurs, les détails sont réduits au minimum (hé non, pas d’arbitres sur le terrain), le radar a disparu (le terrain semble d’ailleurs sensiblement plus petit dans cette version, surtout dans le sens de la longueur), quant à l’ambiance sonore, on a certes le droit à un public déchaîné à l’entrée des joueurs… mais c’est pour ainsi dire le seul bruitage que vous entendrez, car après, c’est un silence de mort, même le rebond de la balle ne se faisant pas entendre ! Bref, c’est vraiment le minimum vital, et si la jouabilité reste correcte (à condition de brancher deux joysticks, les touches du clavier étant à la fois abominablement mal choisies et impossibles à paramétrer), on préfèrera clairement se diriger vers les itérations Amiga ou Atari ST si c’est possible.

NOTE FINALE : 12/20 (seul) – 13/20 (à deux)

Service minimal du côté de la réalisation pour cette version PC de Kick Off 2, clairement pas décidée à tirer le maximum des configurations de pointe de 1990. Entre le silence de mort des matchs, la disparition du radar et une jouabilité atroce au clavier, ne lancez cette version que si vous ne savez pas comment émuler un Amiga ou un Atari St sur votre PC.

Version ZX Spectrum

| Développeur : Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : Anco Software Ltd. |

| Date de sortie : Décembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, italien, néerlandais |

| Support : Cassette |

| Contrôleurs : Clavier, joysticks Kempston et Sinclair |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 128ko |

Autre incontournable de la période (surtout en Europe), le ZX Spectrum n’était pas décidé à ne pas bénéficier de sa propre version de Kick Off 2 – même si on remarquera que ce portage est destiné uniquement aux possesseurs de modèles dotés de 128ko de RAM (ce qui ne devait clairement pas coûter une fortune fin 1990). Le résultat correspond à ce qu’on pouvait en attendre : la réalisation se limite à l’essentiel (une couleur pour le terrain, une couleur par équipe, une couleur pour les gardiens, pas d’arbitres ni d’assistants, une ambiance sonore se limitant aux coups de sifflets et au rebond de la balle), mais la bonne nouvelle est que la jouabilité et le contenu, eux, n’ont connu aucun sacrifice. Certes, on constate une nouvelle fois quelques bizarreries dans le comportement des joueurs (les attaquants adverses aiment beaucoup foncer droit vers la ligne de sortie de but sans s’arrêter ni tenter une frappe), mais dans l’ensemble le résultat est à la hauteur de ce qu’on était en droit s’attendre de la machine de Sinclair. Bon, évidemment, cela reste intéressant surtout pour une poignée de nostalgiques, mais les bases pour s’amuser sont bel et bien là.

NOTE FINALE : 09,5/20 (seul) – 10/20 (à deux)

Prestation plus qu’honorable pour Kick Off 2 sur ZX Spectrum, qui doit certes composer avec toutes les limites de la machine en plus de celles du programme de base, mais qui parvient néanmoins à préserver l’essentiel. C’est assez basique et le contenu n’est toujours pas fameux, mais à l’échelle de l’ordinateur de Sinclair, cela reste un des meilleurs jeux de football disponibles.

Version Sharp X68000

Pro Soccer 68

| Développeur : SPS Co., Ltd. |

| Éditeur : Imagineer Co., Ltd. |

| Date de sortie : 29 novembre 1991 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Sharp X68000 |

| Configuration minimale : – |

Signe de son incontestable succès commercial, Kick Off 2 aura carrément tenté sa chance au Japon – et pas sur n’importe quelle machine : le puissant Sharp X68000, rien de moins. Devenu pour l’occasion Pro Soccer 68 et toujours jouable en anglais, le titre trouve le moyen de perdre en contenu : il n’y a plus aucune option de configuration, le mode « entraînement » a désormais laissé la place à un mode alternatif où il n’y a même plus de gardien face à votre équipe, plus moyen de jouer un amical entre sélections nationales et le mode « Coupe » a également disparu – mais hé, on récupère en échange une séance de pénaltys, alors hein ! La réalisation en elle-même est assez proche de celle de la version Amiga, avec une ambiance sonore une nouvelle fois assez discrète passé l’entrée des joueurs, et quelques choix étranges dans les maillots (la France joue en violet !). La jouabilité, qui emploie désormais deux boutons, est bonne, mais en revanche le rythme est encore plus élevé que sur Amiga, et pas question ici de le ralentir ! Bref, on tient une version qui n’apporte au final pas grand chose, et qui trouve même le moyen de sacrifier inutilement une bonne partie d’un contenu déjà rachitique. Mauvaise pioche.

NOTE FINALE : 11,5/20 (seul) – 13/20 (à deux)

En dépit d’une réalisation correcte (mais nullement impressionnante), Pro Soccer 68 perd beaucoup plus de choses qu’il n’en gagne en débarquant sur Sharp X68000, et la plupart des joueurs européens n’auront strictement aucune raison de se donner le mal de dénicher cette version aujourd’hui.

Version SNES

World League Soccer

| Développeur : C-lab. |

| Éditeur : Imagineer Co., Ltd. (Japon) – Mindscape, Inc. (Amérique du Nord) |

| Date de sortie : 20 septembre 1991 (Japon) – Avril 1992 (Amérique du Nord) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 1 à 8 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleurs : Joypad |

| Version testée : Version américaine |

| Configuration minimale : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Petite étrangeté : Kick Off 2, jeu européen par excellence, ne sera jamais sorti en Europe sur Super Nintendo… sans doute pour laisser la place à un certain Kick Off, correspondant en fait au Super Kick Off sorti sur les autres consoles à la même période, et développé, lui, par Enigma Variations et Anco Software alors que ce World League Soccer, lui, a été développé par le studio japonais C-lab. Vous suivez ?

Toujours est-il qu’en termes de contenu, on est cette fois plus proche du jeu de base que de la version parue sur Sharp X68000 : on retrouve les options de configuration (avec deux modes de difficulté) et les modes de jeu, et le contenu s’est même un peu épaissi puisqu’il y a désormais pas moins de 24 sélections jouables (et oui, les effectifs sont toujours imaginaires). Une fois en match, la réalisation graphique n’est pas exactement à coup le souffle, et certains terrains sont même franchement moches – le pire étant que le framerate est plus bas que sur Amiga ou même sur Atari ST. Du côté sonore, on bénéficie désormais de thèmes musicaux pendant les matchs (!) et la foule est un peu plus crédible que sur ordinateur quand elle daigne se faire entendre, mais à part ça, on ne peut pas dire qu’on sente la puissance de la console de Nintendo. La jouabilité emploie deux boutons, comme sur la machine de Sharp, ce qui permet au moins de sélectionner un joueur lors des phases défensives sans risquer de partir accidentellement en tacle, et sans être extraordinaire, le résultat est globalement à la hauteur de ce que proposait la version originale. Bon, on s’en contentera.

NOTE FINALE : 12,5/20 (seul) – 14/20 (à deux)

En dépit du changement de nom, de continent et d’équipe de développement, World League Soccer est finalement une conversion assez fidèle de Kick Off 2, avec un peu de contenu en plus, une jouabilité un tout petit peu moins exigeante et une réalisation qui n’a pas de quoi marquer les esprits. Rien d’inoubliable, même à l’échelle de la console, mais une alternative tout à fait décente à la version Amiga néanmoins.

Super Kick Off

Développeurs : Anco Software Ltd. – Tiertex Ltd.

Éditeur : U.S. Gold Ltd. (Europe) – Tec Toy Indústria de Brinquedos S.A. (Brésil)

Titres alternatifs : Kick Off (Super Nintendo – Europe), Pro Soccer (Game Boy – Japon)

Testé sur : Master System – Game Boy – Game Gear – Super Nintendo – Mega Drive

Disponible sur : Antstream

Il n’aura vraisemblablement pas échappé au lecteur attentif qu’à l’exception d’une version Super Nintendo d’ailleurs jamais sortie en Europe, les consoles représentent les grandes absentes au sein des portages – pourtant nombreux – de Kick Off 2. La raison en est, comme souvent, un tour de passe-passe du marketing : si le jeu aura bel et bien été porté sur la plupart des systèmes en vogue sur le vieux continent, il l’aura souvent été sous le titre, jugé plus porteur, de Super Kick Off. En dépit des prétentions affichées par ce nom, le simple fait que ce test apparaisse ici plutôt que sur sa page dédiée devrait suffire à vous indiquer qu’on reste face à un portage pur et dur du jeu de base – même si les surprises s’avèreront un peu plus nombreuses sur les itérations 16 bits, plus tardives, et en particulier sur la version Mega Drive. Mais à l’heure de l’arrivée sur Master System fin 1991, la nuance était encore principalement à aller chercher du côté des équipes disponibles et des limites techniques des différentes consoles. Bref, ça ne s’appelle peut-être pas Kick Off 2, mais dans l’écrasante majorité des cas, ça aurait dû.

Version Master System

| Date de sortie : Décembre 1991 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 2 à 8 (à tour de rôle) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, suédois |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Comme on le pressentait, Super Kick Off sur Master System s’avère être un portage on-ne-peut-plus classique de Kick Off 2, et le « Super » dans le titre n’y change pas grand chose. Des options aux menus en passant par la jouabilité et la réalisation, difficile d’apercevoir des différences flagrantes avec la version Amiga – même l’illustration de l’écran-titre est restée la même !

Au rang des petites curiosités, on remarquera néanmoins qu’en mode championnat, les sélections nationales sont remplacées par des club professionnels – lesquels, raffinement absolu, s’adaptent à la langue choisie à l’ouverture du jeu ! Un arrangement purement cosmétique, puisque qu’il n’y a toujours que huit équipes engagées et que les effectifs demeurent imaginaires, mais on appréciera l’effort de cohérence. La bonne nouvelle, c’est surtout que le jeu ne déçoit ni du côté de la réalisation – on ne peut pas dire que les graphismes soient nettement moins beaux que sur Amiga – ni de celui de la jouabilité : le jeu tourne un peu plus lentement dans sa vitesse par défaut, mais ça n’est sans doute pas plus mal, et cette version s’avère plutôt plus simple à prendre en main que son équivalent informatique, d’autant qu’il est toujours possible de passer à 50% ou à 25% de la vitesse originale. Le mécanisme de sélection des joueurs m’a également paru un peu moins boiteux dans cette version, et au final on hérite d’un bon jeu de football sur Master System, avec un contenu certes toujours aussi limité mais qui n’a pas à souffrir de la même concurrence que les autres machines. Une bonne surprise.

NOTE FINALE : 13/20 (seul) – 14/20 (à deux)

Pour une fois, on n’ira pas hurler sur un portage (co)réalisé par Tiertex : Super Kick Off sur Master System est un portage de premier ordre de Kick Off 2 sur Amiga, et non seulement la réalisation est solide mais la jouabilité est même plutôt meilleure grâce à une vitesse un peu moins extrême. Si la courbe de progression pourra une nouvelle fois s’avérer frustrante, au moins pour la première heure, les joueurs qui commenceront à trouver leurs marques bénéficieront d’un jeu de football très solide. Dommage que le contenu soit toujours aussi anémique.

Version Game Boy

| Développeurs : Anco Software Ltd. – Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. (Europe) – Imagineer Co., Ltd. (Japon) |

| Date de sortie : Mars 1992 (Europe) – Avril 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, français, italien, néerlandais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Console |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

La Game Boy partageant le processeur (et une partie des limites techniques) du ZX Spectrum, et la machine de Sinclair ayant hébergé Kick Off 2, il était finalement assez logique de songer que la portable de Nintendo était parfaitement apte à recevoir sa propre itération de Super Kick Off – on retrouve d’ailleurs l’équipe d’Enigma Variations à la barre de ce nouveau portage. Malheureusement, le résultat n’est pas exactement à la hauteur à laquelle on pouvait l’espérer. Passons rapidement sur le contenu, qui s’efforce d’empiler des coupes et des championnats opposant systématiquement les huit mêmes équipes, et sur la réalisation, qui se limite comme on pouvait s’y attendre à opposer une équipe jouant en gris à une équipe jouant en noir. Le vrai problème est plutôt à aller chercher du côté de l’équilibrage : quels que soient les réglages, les joueurs adverses semblent systématiquement courir plus vite que les vôtre, vos équipiers font n’importe quoi, et vu qu’il n’y a plus de radar, bon courage pour deviner leur position sur le terrain. Combien de fois ai-je vu l’équipe adverse traverser tout le terrain en ligne droite depuis son but sans jamais croiser UN SEUL joueur de mon équipe ? Le pire est que non seulement il semblent ne jamais se placer où que ce soit à proximité du ballon, mais qu’en plus l’équipe concurrente semble marquer sur chacun de ses tirs : il lui suffit de tirer dans la direction générale de votre but pour que ça rentre ! Sachant qu’en plus, le mode deux joueurs a été stupidement retiré, autant dire qu’on ne voit pas trop à qui se destine cette version qui n’a strictement rien à offrir à un joueur ayant accès à n’importe quelle autre. À oublier.

NOTE FINALE : 08/20

Que Super Kick Off sur Game Boy propose une nouvelle fois un contenu anémique, en plus d’une réalisation purement fonctionnelle, on aurait facilement pu le lui pardonner. En revanche, que l’équilibrage soit immonde et la jouabilité rendue encore plus frustrante par des coéquipiers débiles qui font à peine office de sparring partners face à des concurrents injouables, et que le tout ne soit plus jouable à deux, c’est déjà nettement moins pardonnable. Allez jouer à autre chose, et vite.

Version Game Gear

| Développeurs : Anco Software Ltd. – Tiertex Ltd. |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |

| Date de sortie : Mai 1992 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, suédois |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Les joueurs qui craindraient, en lançant Super Kick Off sur Game Gear, d’hériter de l’abominable version Game Boy mise en couleurs peuvent se rassurer : ils hériteront en fait de la version Master System du jeu… littéralement. On a en effet affaire au même programme utilisant le mode de compatibilité Master System de la console – ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce portage étant très réussi, mais oblige à la fois à composer avec une résolution mutilée, une action moins lisible, et surtout avec la disparition totale du multijoueur. Un peu décevant, mais à tout prendre, si vous souhaitez réellement lancer le jeu sur une console portable, c’est clairement cette version qui devrait avoir votre priorité.

NOTE : 12,5/20

Oscar de la flemme pour ce Super Kick Off version Game Gear, qui n’est littéralement que la cartouche de la version Master System proposée via le mode de compatibilité de la console. Ceci dit, comparé à ce qu’offrait la Game Boy, c’était clairement le meilleur choix à opérer. Dommage que le multijoueur ait été sacrifié dans la conversion.

Version Super Nintendo

Kick Off

| Développeurs : Anco Software Ltd. – Enigma Variations Ltd. |

| Éditeur : Misawa Entertainment Co.,Ltd. (Japon) – Imagineer Co., Ltd. (Europe) |

| Date de sortie : 25 décembre 1992 (Japon) – Décembre 1992 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 2 à 16 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Par un étrange tour de passe-passe, la Super Nintendo aura donc au final bénéficié de deux conversions de Kick Off 2 réalisées par deux équipes différentes et commercialisées sous deux noms différents, et le Japon aura été le seul pays à recevoir les deux. Simplement nommée Kick Off, la version européenne présente une vingtaine de clubs, ainsi que seize sélections nationales – ce n’est toujours pas énorme, mais cela permet au moins de participer à des tournois engageant un peu plus d’équipes. Plusieurs modes d’entrainement ont également fait leur apparition, et le titre gère le hors-jeu, mais on notera néanmoins qu’il n’y a plus que deux types de terrain et que la nuance entre les deux est purement cosmétique.

Les joueurs ont également été redessinés pour cette version, afin d’apparaître avec davantage de détails (et l’arbitre principal est bien présent sur le terrain, contrairement à ses assistants), ce qui donne enfin un peu plus de sens à l’éditeur de maillots. En revanche, le radar a une fois de plus disparu, ce qui est particulièrement gênant dans un jeu où les adversaires semblent se trouver entre eux n’importe où sur le terrain en un milliardième de seconde pendant qu’on est encore en train d’essayer de comprendre quel joueur on contrôle. Baisser la vitesse n’a pratiquement aucun impact et la difficulté demeure particulièrement frustrante quel que soit le mode – la jouabilité aurait vraiment gagné à être plus précise, et il est hallucinant que fin 1992, le jeu s’obstine encore à vous faire contrôler des joueurs dans le sens inverse du jeu. Comme sur Game Boy, l’équilibrage est infect et, au final, mieux vaudra être particulièrement patient pour parvenir à s’amuser sans le secours d’un deuxième joueur.

NOTE FINALE : 10,5/20 (seul) – 14/20 (à deux)

Même avec un léger coup de peinture et un peu de contenu additionnel, Kick Off sur Super Nintendo est un jeu qui ne montre de réel intérêt qu’à partir du moment où vous avez un ami de votre niveau pour y jouer avec vous. Seul, l’ordinateur est trop fort, la courbe de progression trop raide et la jouabilité trop mal dégrossie pour qu’on ait vraiment envie d’enchaîner les parties à essayer désespérément d’aligner deux passes. À réserver aux mordus.

Version Mega Drive

| Développeurs : Anco Software Ltd. – Tiertex Design Studios |

| Éditeur : U.S. Gold Ltd. (Europe) – Tec Toy Indústria de Brinquedos S.A. (Brésil) |

| Date de sortie : Mai 1993 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément) – 2 à 16 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par pile |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

La Mega Drive aura donc mis près de trois ans à être servie – plus d’un an après sa grande sœur, donc, et on retrouve au passage Tiertex aux commandes, quand bien même cette version semble avoir été conçue largement dans le même moule que l’itération Super Nintendo. On renoue donc avec le menu graphique moins lisible que le bon vieux menu textuel, 24 clubs (16 européens et 8 anglais, avec des doublons comme Manchester qui figure dans les deux catégories) et 16 sélections nationales. Première bonne surprise : la réalisation a encore gagné en détails, notamment du côté sonore où on peut désormais entendre le public pendant tout le match plutôt que juste lors des actions chaudes, et on pourra remarquer que la pelouse se dégrade visuellement au fil du match !

Plus intéressant : la jouabilité emploie dorénavant trois boutons (un pour les tirs, un pour les contrôles et un pour les lobs), ce qui permet d’essayer diverses approches, le radar signe ENFIN son retour, et la fenêtre de jeu est suffisamment large pour qu’on puisse voir l’action à plus de deux mètres de nos joueurs, ce qui fait une grosse différence. Mais surtout, l’équilibrage est bien meilleur que dans les versions assurées par Enigma Variations, vos joueurs cessent de faire n’importe quoi et les adversaires ne passent pas leur temps à enchaîner des passes parfaites à une vitesse totalement inaccessible à un humain, ce qui fait une énorme différence ! Le jeu a beau aller très vite dans sa vitesse par défaut, la différence avec la version Super Nintendo au niveau du plaisir ressenti est proprement renversante : quand on ne passe pas l’essentiel de la partie à essayer désespérément de comprendre où sont nos joueurs ou à lutter pour parvenir à entrer en contact avec le ballon, croyez-le ou non, on s’amuse tout de suite beaucoup plus. Du coup, même si le contenu reste un peu léger, on tient sans doute ici la meilleure version pour découvrir le jeu, l’une des plus jouables et celle dont la réalisation est la plus satisfaisante. Comme quoi, parfois, ça vaut la peine d’attendre un peu !

NOTE FINALE : 14/20 (seul) – 15/20 (à deux)

Après une version Super Nintendo qui donnait envie de manger sa manette, Super Kick Off sur Mega Drive est à coup sûr une excellente surprise, profitant à la fois d’une réalisation mieux ficelée, d’un équilibrage nettement moins frustrant et surtout d’une jouabilité nettement plus confortable. Si vous voulez réellement vous amuser, aucune question à se poser : c’est bel et bien cette version Mega Drive qu’il vous faut lancer, et aucune autre.