Développeur : Capcom Co., Ltd.

Éditeur : Capcom Co., Ltd.

Titre original : Top Secret (Japon)

Titres alternatifs : トップ・シークレット (graphie japonaise), Bionic Commando (États-Unis, écran-titre des versions occidentales)

Testé sur : Arcade – Amiga – Amstrad CPC – Atari ST – Commodore 64 – PC (DOS) – ZX Spectrum

Disponible sur : Playstation 2, Xbox

Présent au sein des compilations :

- Amiga Gold Hits 1 (1988 – Amiga)

- Arcade Muscle (1989 – ZX Spectrum)

- Coin-Op Hits I (1989 – Commodore 64)

- The Crash Collection Vol 1 (1989 – ZX Spectrum)

- The Zzap! 64 Sizzler Collection : Vol I (1989 – Commodore 64)

- Multimixx 3 (1991 – Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum)

- Capcom Classics Collection Volume 1 (2005 – PlayStation 2, Xbox)

La série Bionic Commando (jusqu’à 2000) :

- Bionic Commandos (1987)

- Bionic Commando (NES) (1988)

- Bionic Commando (Game Boy) (1992)

- Bionic Commando : Elite Forces (2000)

Version Arcade

| Date de sortie : Mars 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleur : Un joystick (huit directions) et deux boutons |

| Version testée : Version européenne |

| Hardware : Processeurs : Motorola MC68000 12MHz ; Zilog Z80 3,579545MHz ; Intel 8751 6MHz Son : Haut-parleur ; YM2151 OPM 3,579545MHz ; 1 canal Vidéo : 256 x 224 (H) 59,637405Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

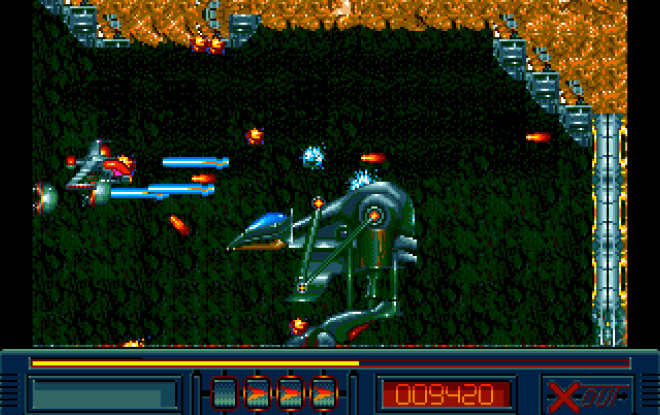

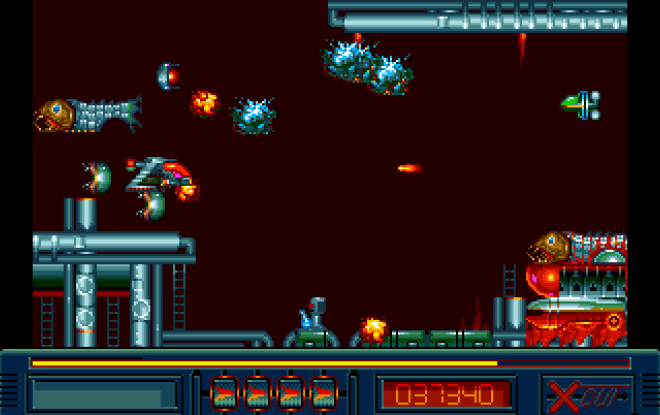

En 1987, Capcom n’était peut-être pas encore le géant vidéoludique qu’il est devenu depuis, mais la compagnie japonaise se portait malgré tout très bien, merci pour elle. En enchaînant des succès d’arcade comme 1942, Commando ou Ghosts’n Goblins, la firme s’était fait un nom et une réputation (et, accessoirement, beaucoup d’argent).

La grande question était donc de savoir quelle allait être sa prochaine trouvaille pour pousser les joueurs à se délester avec enthousiasme de leur monnaie durement acquise, surtout que l’année 1986 avait été un peu moins chargée en titres marquants de se part que 1985, cru assez exceptionnel en la matière. D’ailleurs, chez Capcom, on réfléchissait. Pourquoi ne pas prendre le héros de Commando, le bien nommé Super Joe, et le placer dans un jeu d’action/plateforme à la Ghosts’n Goblins ? L’idée avait son attrait, mais pas vraiment de quoi bouleverser la routine du joueur moyen, qui ne ferait probablement même pas le lien entre le héros du jeu et celui d’une des précédentes productions de chez Capcom. Alors quitte à dégainer un concept original, l’équipe de Tokiro Fujiwara repartit de la base avec une trouvaille gonflée : un jeu d’action/plateforme… où on ne peut pas sauter. Ainsi naquit Bionic Commandos (qui ne porte ce nom que sur les flyers européens, ne soyez donc pas surpris si ce « s » à la fin de « Commando » vous déstabilise).

Vous revoilà donc aux commandes de Super Joe, dix ans après une troisième guerre mondiale dont on ne sait pas grand chose et dont, pour être honnête, on n’a pas grand chose à carrer : il y a un grand méchant avec un gros missile et une grosse armée, et c’est bien évidemment vous qui allez lui mettre la pâtée, parce que c’est précisément pour ça que vous avez mis de l’argent dans la borne.

Vous pourrez pour se faire compter sur un fusil qui ne tire que vers la gauche ou la droite – tant pis pour ceux qui espéraient arroser dans les huit directions – et sur ce fameux bras qui lui vaut cette appellation de « bionique » et qui consiste en fait en ce qui sera à la fois le centre du gameplay, la grande idée du jeu et ce qui remplacera le mécanisme de saut : un grappin. Eh oui, pour avancer il faudra grimper ou se balancer d’une branche à l’autre, exactement comme le premier Spider-Man venu, ce qui mine de rien peut s’avérer un peu plus déstabilisant qu’on ne l’imagine lorsqu’on évolue dans un environnement où tout serait TELLEMENT simple si votre héros décidait d’employer ses jambes pour sauter en plus de savoir courir. Pas de ça ici : vous avez deux boutons, un grappin, et il va falloir vous y faire puisque c’est comme qui dirait le centre de tout le jeu.

Comme souvent avec Capcom, on aura du mal à prendre la jouabilité en défaut : on prend le pli en moins de dix secondes, la seule réelle subtilité étant de savoir, lorsque vous lancez votre grappin en diagonale, la différence entre se lancer à l’horizontale (en renversant au passage les ennemis sur votre route) ou chercher au contraire à monter jusqu’au point où vous l’avez accroché.

Le plus dur est donc de se départir du réflexe le plus naturel depuis Super Mario Bros., à savoir sauter, d’où quelques morts stupides à la clef. D’autant plus que non seulement Super Joe meurt en un coup, mais que pour faire bonne mesure, Capcom aura décidé de camoufler la brièveté des cinq niveaux du jeu (moins de vingt minutes pour les parcourir) derrière une autre spécialité maison : la difficulté. Et pour vous donner une idée, les employés japonais de la firme considéraient que Bionic Commandos était un des titres les plus difficiles qu’ils aient jamais programmés. Et oui, on parle bien des gens qui ont programmé Ghosts’n Goblins et Ghouls’n Ghosts. Ça donne quand même une petite idée du niveau du défi.

De fait, on trouve à peu près toutes les caractéristiques du die-and-retry : les ennemis (d’ailleurs pas très variés) dans tous les sens, souvent placés scientifiquement à des endroits où vous ne pourrez pas les atteindre avec votre tir désespérément horizontal, certains qui nécessitent plusieurs tirs pour être abattus, des pièges mortel, la pression constante du temps à laquelle s’ajoutera une surcouche lors du dernier niveau où vous devrez détruire le mécanisme de lancement d’un missile avant sa mise à feu. Ne manquent que les boss.

Cela pourrait être atrocement frustrant mais, comme Ghosts’n Goblins, Bionic Commandos est avant tout un jeu reposant sur la mémoire et l’adresse où on peut aller très loin avec un seul crédit pour peu qu’on soit prêt à y consacrer le temps nécessaire. C’est donc le titre parfait pour ceux qui aime surmonter un défi en s’en fixant l’objectif – car pour tous les autres, Super Joe réapparaissant de toute façon à l’endroit où il a trouvé la mort, il est très facile de voir le terme de l’aventure dès l’instant où on a assez de pièces, ou une version émulée de la borne. Bref, un bon challenge à l’ancienne, porté par une réalisation qui ne devrait plus transporter quiconque aujourd’hui mais qui faisait le café avant que Capcom ne commence à en mettre plein les yeux à l’aide de son fameux CPS. On ne peut s’empêcher, malgré tout, de sentir un potentiel sous-jacent laissé en sommeil par un jeu trop court et trop direct – ce qui sera confirmé un peu plus tard par une version NES qui aura plus marqué les esprits que la borne dont elle est issue. Mais ceci est une autre histoire…

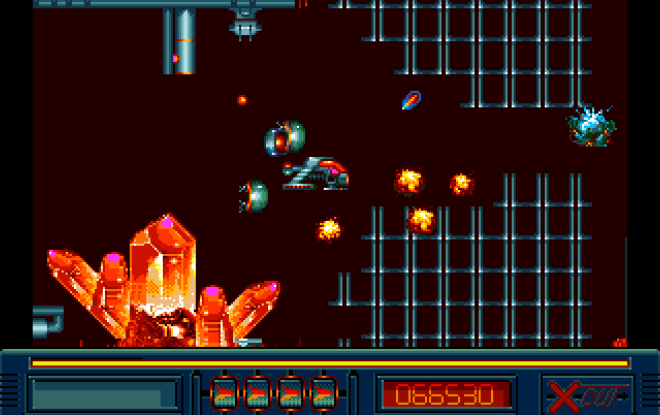

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 13,5/20 Un jeu d'action/plateforme où on ne peut pas sauter ? Il n'y a vraiment que chez Capcom qu'on peut avoir une idée pareille ! Souvent éclipsé par son portage sur NES, plus ambitieux, Bionic Commandos reste une de ces bornes d'arcade à l'ancienne qui ne prennent tout leur sens que lorsqu'on se décide à aller le plus loin possible avec un seul crédit. Monstrueusement difficile, souvent injuste, le titre de Capcom est de toute façon trop basique et trop court pour réellement se montrer frustrant, et le mécanisme du grappin est à coup sûr une attraction en soi qui laisse entrevoir une potentiel que ce titre ne fait hélas qu'effleurer. On aurait vraiment aimé quelque chose d'un peu plus consistant que cette aventure, certes hyper-exigeante, mais qu'un joueur fortuné (ou doté d'un émulateur) pourra boucler en moins de vingt minutes sans avoir rencontré de séquence vraiment marquante. Encore un logiciel qui souffre d'être une borne, mais si vous souhaitez découvrir d'où sont partis la série et son magnum opus, vous devriez dans tous les cas rencontrer un défi qui peut se montrer réellement addictif pour les joueurs les plus masochistes. Une curiosité.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Très court... – ...et TRÈS difficile – Pas de réels boss

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Bionic Commandos sur une borne d’arcade :

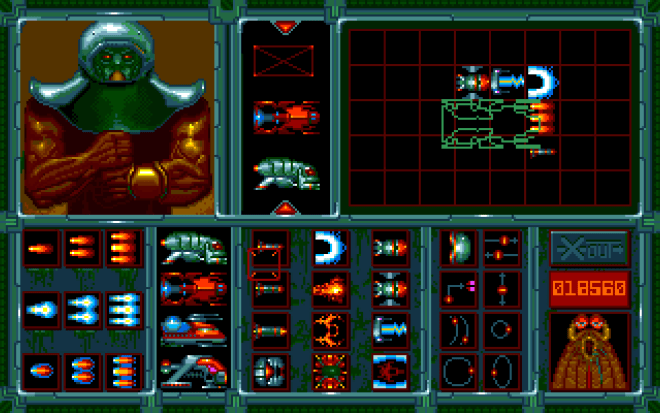

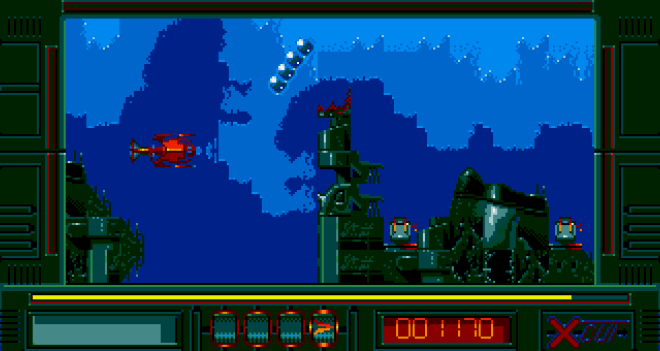

Version Amiga

Bionic Commando

| Développeur : Software Creations Ltd. |

| Éditeur : GO! Media Holdings Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1988 (Europe) – Avril 1989 (États-Unis) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.0 – RAM : 256ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

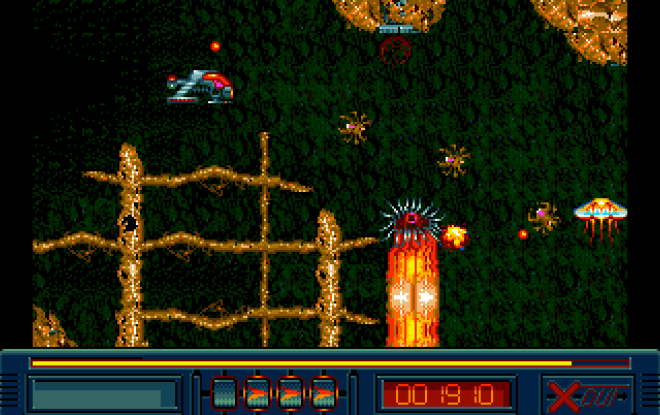

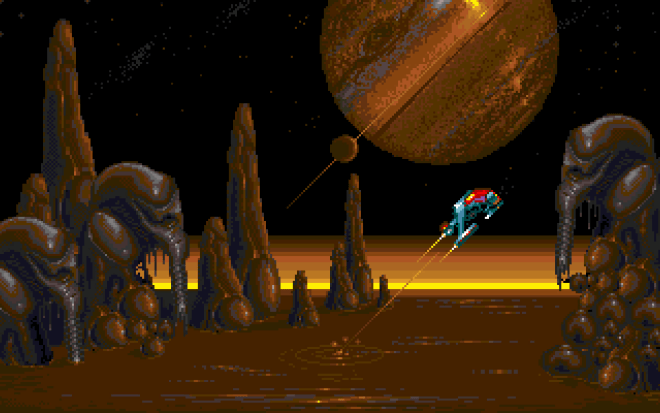

Avant de connaître son réel succès sur NES, Bionic Commando (le nom que le jeu emploie en occident, sauf sur le flyer de la version européenne) aura eu droit à des adaptations plus fidèles à la borne à destination des ordinateurs occidentaux. Assuré par Software Creations, ce portage n’aura dans l’ensemble pas laissé un grand souvenir, et quand on le lance, on comprend pourquoi : graphiquement, d’entrée de jeu, on sent immédiatement que le programme a été pensé pour des machines 8 bits. Ce n’est pas tant que ça soit moche (la borne elle-même n’affichait pas des graphismes sublimes), c’est surtout que ça tourne à huit images par secondes, que la fenêtre de jeu est entourée de grandes bandes noires en plus de l’interface et que le défilement n’existe pas, puisque l’action avance par à-coups (comme si l’Amiga ne pouvait pas gérer le défilement sur une demi-fenêtre de jeu en basse résolution !). Niveau sonore, il faudra composer avec une musique assez dynamique, mais sans les bruitages. La jouabilité était le domaine pour lequel on pouvait craindre le pire, à cause du fameux joystick à un bouton, mais c’est curieusement là que le jeu s’en sort le mieux : il faut laisser le bouton appuyé et pousser le stick vers le haut où une des diagonales pour lancer le grappin. Le vrai problème, cependant, est surtout que le logiciel est équilibré absolument n’importe comment : on est constamment enseveli sous les ennemis qui tombent depuis le haut de l’écran, et il arrive très fréquemment qu’on perde toute nos vies pour être tombé dans le vide, puisque dans ce cas, le logiciel vous fait réapparaître au sommet de l’écran… après avoir suivi le défilement vers le bas, ce qui signifie que vous réapparaitrez systématiquement au-dessus du vide sans pouvoir rien faire ! Le jeu est encore cent fois plus dur qu’une des bornes déjà réputée pour son extrême difficulté, avec notamment des masques de collisions totalement foireux, et le simple fait de parvenir à terminer le premier niveau est déjà un exploit ! Bref, on sent une nouvelle fois le jeu fait trop vite et au pif total qui avait déjà mal vieilli deux mois après sa sortie. Le constat est accablant : nul.

NOTE FINALE : 08/20

Software Creations semblait avoir accompli le plus dur en parvenant à offrir un portage de Bionic Commando à peu près jouable avec un joystick à un bouton. Malheureusement, le problème est que tout le reste est à jeter : réalisation digne d’un ordinateur 8 bits, framerate anémique, défilement haché, équilibrage déficient, difficulté rigoureusement insurmontable ; ne perdez pas votre temps avec ce portage, et allez plutôt jouer sur la borne ou sur NES.

Les avis de l’époque :

« En termes de gameplay, BC n’est pas le jeu le plus stimulant auquel j’ai joué, mais il reste suffisamment intéressant pour conserver votre intérêt pour un bon moment, en vertu du principe du « encore une partie » qui s’applique sans hésitation ici. »

Gary Whitta, Commodore User Amiga, septembre 1988, 7/10 (traduit de l’anglais par mes soins)

« J’ai acheté un Amiga en étant confiant dans le fait que les conversions 16 bits des jeux d’arcade seraient sacrément proches des bornes originales. Le lancement de Bionic Commando m’aura prouvé que ce n’est absolument pas le cas, parce que pour être honnête, le jeu n’est rien d’autre que de la fiente de pigeon. »

Zzap!64 n°43, novembre 1988, 35% (traduit de l’anglais par mes soins)

Version Amstrad CPC

Bionic Commando

| Développeur : Software Creations Ltd. |

| Éditeur : GO! Media Holdings Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Après une version Amiga qui, spoiler alert, n’était qu’un portage de la version ST, on sent bien que Software Creations aurait du mal de résister à l’envie de présenter une version CPC de Bionic Commando qui ne soit qu’un portage de la version ZX Spectrum. Eh bien, ne soyons pas trop sévère : ils auront au moins redessiné l’interface… pour qu’elle prenne encore plus de place que sur la machine de Sinclair ! Pour le reste, décrire le jeu comme « moche » serait encore en-dessous de la réalité ; au moins pourrez-vous créer un atelier créatif avec votre bambin de trois ans en lui apprenant à compter les couleurs à l’écran : il y a du vert, du bleu, du jaune, et voilà ! Et le mieux ? C’est qu’il y a encore les bandes noires. EN PLUS DE l’OVERSCAN ET DE L’INTERFACE. Surface de jeu effective : 224×136 pixels, à peine mieux que l’écran d’une Game Boy ! Oh, et évidemment, il n’y a pas de musique, on ne voudrait pas vous assommer avec tout ce luxe d’un coup… Niveau maniabilité, au moins, le titre fait jeu égal avec la version Amiga – c’est rigoureusement la même, et le jeu est légèrement moins difficile puisqu’il y a moins de sprites à l’écran. Dois-je préciser que tous les défauts visibles dans la version Amiga sont toujours présents ici ? Dans tous les cas, je doute que vous trouviez en vous la force de jouer plus de deux minutes à un programme qui fait à peine jeu égal avec ce qu’aurait pu afficher un Minitel à l’époque. Restez sur la borne.

NOTE FINALE : 06,5/20

Parmi les éléments à verser au crédit de Bionic Commando sur Amstrad CPC, il convient de mentionner la jouabilité, correcte. Tout le reste, hélas, est directement à placer dans la catégorie « poubelle », à commencer par une réalisation dont on en vient à se demander s’il était humainement possible de faire pire. À fuir.

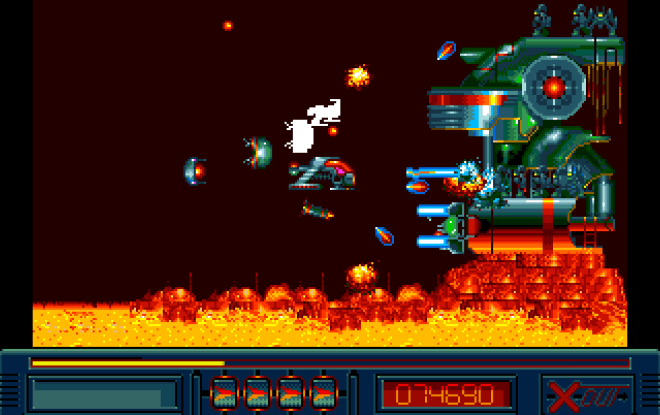

Version Atari ST

Bionic Commando

| Développeur : Software Creations Ltd. |

| Éditeur : GO! Media Holdings Ltd. |

| Date de sortie : Septembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 260 ST – RAM : 512ko Écran couleur requis |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Inutile de faire durer le suspense, il a été éventé depuis longtemps : oui, Bionic Commando a été développé parallèlement sur ST et sur Amiga, oui, les deux versions sont exactement identiques sur le plan graphique, oui, elles se jouent de la même façon et oui, on doit toujours composer avec deux adversaires parachutés depuis le haut de l’écran à chaque seconde de jeu. La qualité sonore n’a pas trop à souffrir de la comparaison avec la version Amiga (il n’y a toujours pas de bruitages), et c’est bien évidemment toujours équilibré avec le fondement, bref : aucune surprise. Encore une fois, en étant particulièrement bien luné, il y a sans doute matière à s’amuser cinq minutes avant de lancer son ordinateur par la fenêtre, mais pour les joueurs ordinaires, il y a des milliers de logiciels qui méritent d’être découverts avant ce Bionic Commando.

NOTE FINALE : 08/20

Comme sur Amiga, Bionic Commando version Atari ST aurait pu être un jeu moche et mal réalisé mais amusant à faible dose si quelqu’un s’était embarrassé à réfléchir l’équilibrage autrement qu’en ajoutant une ligne de code pour avoir constamment deux ennemis qui vous tombent dessus. En l’état, les masochistes trouveront leur dieu, et les autres pourront jouer à « le premier qui survit plus de trente secondes », mais le mieux reste encore de ne jamais s’approcher de ce programme.

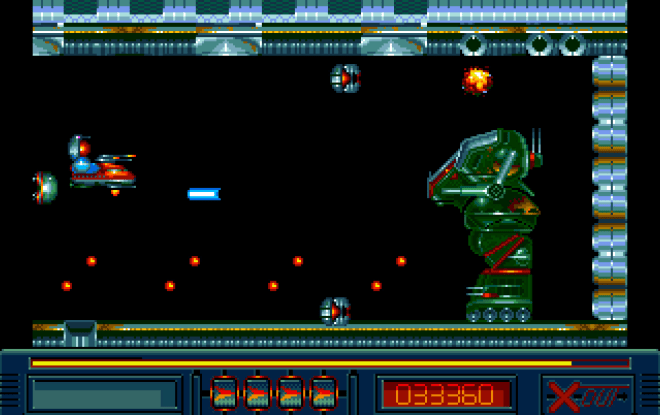

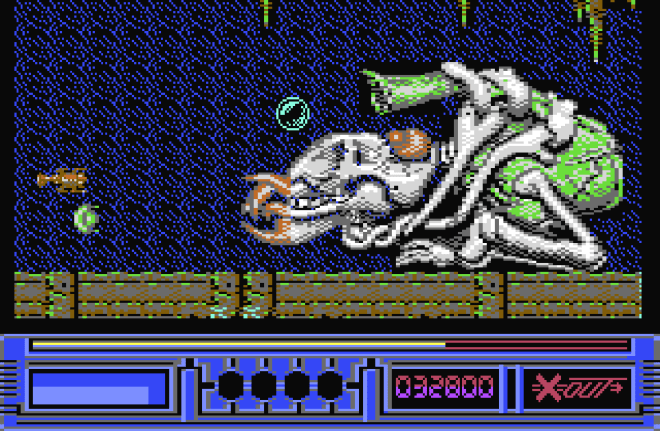

Version Commodore 64

Bionic Commando

| Développeur : Software Creations Ltd. |

| Éditeur : GO! Media Holdings Ltd. |

| Date de sortie : Mai 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 (version européenne) – 1 à 2 (à tour de rôle – version américaine) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

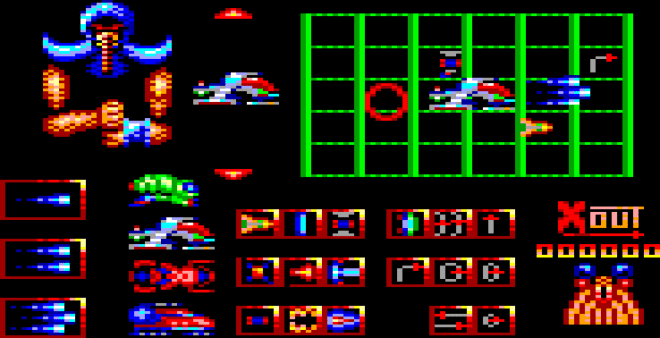

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

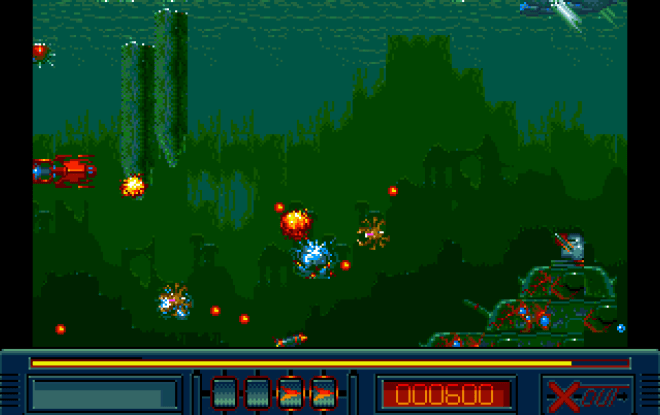

En lançant Bionic Commando sur Commodore 64, l’évidence apparait : la version importante, celle à laquelle Software Creations aura consacré l’essentiel de son énergie et qui aura servi de base pour toutes les autres, c’est celle-ci (ce qui est cohérent, le Commodore 64 représentant le marché majeur en 1988, restant à jamais l’ordinateur domestique le plus vendu hors PC et Mac). Incroyable mais vrai, après avoir été enseveli sous tant d’immondices : l’action est fluide, l’équilibrage n’est pas totalement déficient (j’ai franchi le premier niveau dès ma première partie !), les masques de collisions correspondent à peu près aux sprites… bref, c’est un jeu, et – réalisation exceptée, naturellement – il n’a pas à rougir de la comparaison avec la borne d’arcade. La musique est excellente, à tel point qu’on ne fait même pas attention à l’absence de bruitages, et on en vient à retrouver cet aspect dont avaient si cruellement été privés les autres portages : le fun. Pas nécessairement de quoi aller chatouiller la version NES, mais pour le coup, si vous cherchez un bon jeu d’action/plateforme pour le C64, vous avez le droit de cocher celui-là.

NOTE FINALE : 12,5/20

Manifestement, Software Creations ne s’intéressait qu’à un seul portage de Bionic Commando, et c’était celui sur Commodore 64. Transformé en un jeu jouable et correctement équilibré, porté par une réalisation musicale en grande forme, le titre redevient ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un programme amusant.

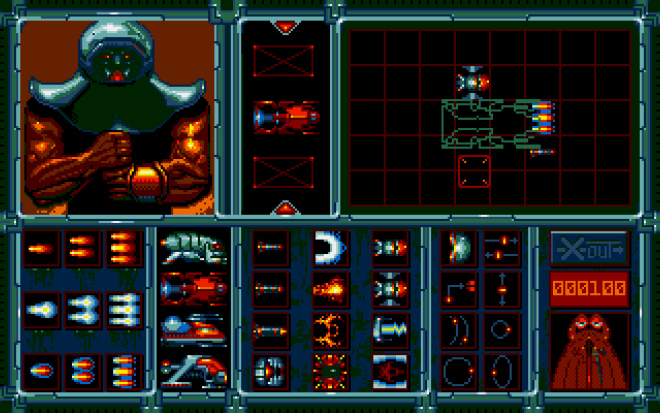

Version PC (DOS)

Bionic Commando

| Développeur : Pacific Dataworks International |

| Éditeur : Capcom U.S.A., Inc. |

| Date de sortie : Septembre 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Disquettes 5,25″ et 3,5″ |

| Contrôleur : Joystick (un ou deux boutons) |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 256ko* Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Hercules, Tandy/PCjr Cartes sonores supportées : Haut-parleur interne *512ko pour le mode EGA |

Le PC, toujours une machine à part, d’ailleurs confiée aux bons soins d’une autre équipe de développement que pour toutes les autres versions. Comme souvent, le résultat n’est vraiment pas enthousiasmant : en dépit d’options de configuration vous permettant de choisir la difficulté, d’activer ou de désactiver la musique (conseil : désactivez-la) et de sélectionner le nombre de joueurs, une fois la partie lancée, difficile de s’enthousiasmer pour cette réalisation moche et cette jouabilité qui manque de précision, en dépit de la reconnaissance d’un éventuel deuxième bouton sur le joystick. Ce qui m’achève, c’est le level design revu devenu pour l’occasion complètement opaque : je n’ai même pas trouvé comment dépasser le deuxième écran, faute de possibilités pour accrocher mon grappin (J’ai dû aller voir une vidéo en ligne !) ! Parfois, en réapparaissant, notre personnage traverse le sol et tombe dans le vide ; certains adversaires sont littéralement increvables, bref : c’est absolument catastrophique. Une nouvelle fois, en-dehors d’une catégorie hyper-spécifiques de passionnés vouant un culte aux jeux obscurs et indéfendables, personne ne parviendra à s’accrocher plus de deux minutes pour essayer de progresser dans cet enfer codé avec les pieds. Au suivant.

NOTE FINALE : 06/20

Les portages sur PC des années 80 sont toujours une catégorie à part : cette version DOS de Bionic Commando parvient à accomplir l’exploit d’être encore plus nulle que les autres. C’est tellement mal pensé qu’on ne sait souvent même pas ce qu’on est censé faire, c’est moche et la musique est insupportable. Bref, à oublier, et vite.

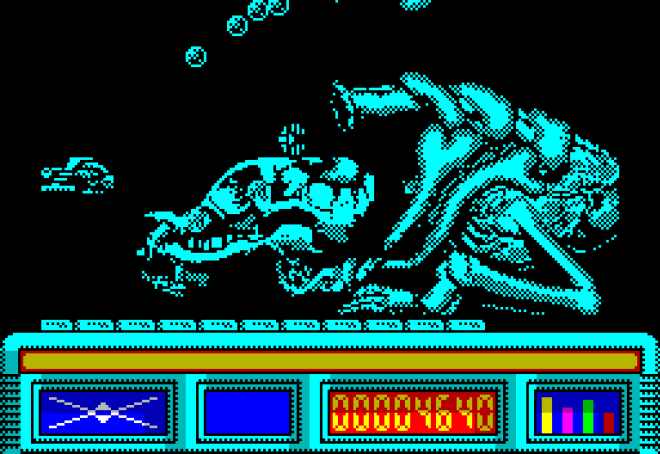

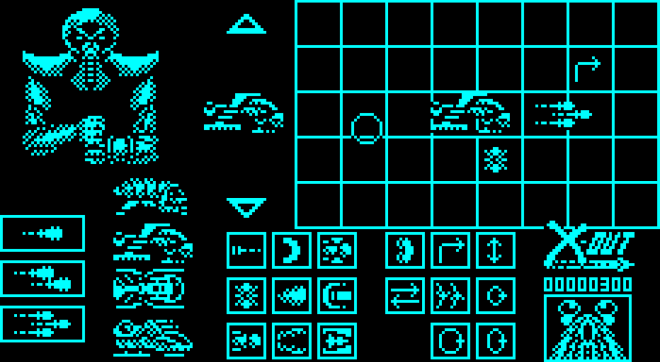

Version ZX Spectrum

Bionic Commando

| Développeur : Software Creations Ltd. |

| Éditeur : GO! Media Holdings Ltd. |

| Date de sortie : Juin 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette |

| Contrôleurs : Clavier, joystick Cursor, Kempston et Sinclair |

| Version testée : Version disquette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko* Possibilité de redéfinir les touches du clavier *Existe en version optimisée pour les modèles à 128ko |

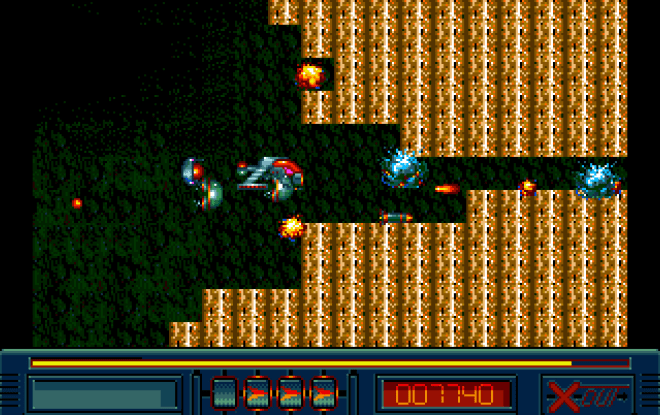

La version CPC de Bionic Commando nous aura donné un aperçu de ce à quoi est censée ressembler l’itération ZX Spectrum. Sauf que, comme souvent et en dépit de similitudes évidentes, le titre est en fait bien meilleur sur la machine de Sinclair qu’il ne l’aura été sur celle d’Amstrad. Déjà, c’est plus coloré, les graphismes ressemblent un peu moins à un scandale permanent, c’est bien plus fluide et on a même le droit à de la musique (sur les modèles à 128ko, s’entend) de très bonne qualité. La jouabilité et le level design évoquent ceux de la version Commodore 64 et le tout est incontestablement nettement plus satisfaisant que ce qu’on avait pu voir sur CPC – ou même, pour être honnête, sur les ordinateurs 16 bits. Bref, à tout prendre, c’est encore un des meilleurs portages du jeu, et un titre d’action/plateforme très correct sur ZX Spectrum

NOTE FINALE : 11/20

Décidément, Bionic Commando est plein de surprise, et cette sympathique version ZX Spectrum ne fait que nous rappeler à quel point l’itération CPC n’était qu’une vaste blague. Jouable, fluide et porté par une excellente musique, ce logiciel ne vous rivera peut-être pas à votre siège pendant des heures, mais il se révèle amusant, et c’est bien là tout ce qu’on lui demande.