Développeur : Rainbow Arts Software GmbH

Éditeur : Rainbow Arts Software GmbH

Testé sur : Amiga – Amstrad CPC – Atari ST – Commodore 64 – ZX Spectrum

Le remake : X-Out : Resurfaced (2025 – Windows)

La série X-Out (jusqu’à 2000) :

- X-Out (1990)

- Z-Out (1990)

Version Amiga

| Date de sortie : Février 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 600 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.1 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Rainbow Arts avait beau être un studio fondé en 1984, au commencement de l’année 1990, il n’existait dans l’esprit de la majorité des joueurs européens – et en particulier de ceux possédant des machines estampillées Commodore – que comme l’équipe responsable de Katakis ; un clone de R-Type qui s’inscrivait dans la continuité d’une relation qu’on qualifiera de « compliquée » avec la propriété intellectuelle (The Great Giana Sisters, en 1987, déjà…), mais aussi dans une autre catégorie, déjà plus reluisante celle-là : la capacité à programmer des jeux suffisamment impressionnants pour qu’on finisse par leur confier le portage sur Commodore 64 du titre qu’ils venaient eux-mêmes de cloner… pour gagner du temps en réutilisant leur moteur.

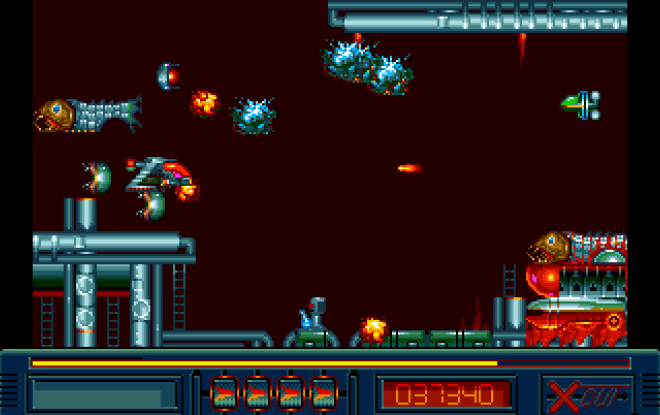

Mais au tournant de la nouvelle décennie, les choses étaient sur le point de changer : avant même que ne sonne le début de l’année 1991, le nom du studio serait également associé à X-Out, à Z-Out et à Turrican – trois noms qui résonneront encore auprès des joueurs, surtout pour le dernier. Une année assez faste pour Rainbow Arts, qui se sera donc ouverte avec… un clone de R-Type, encore (et bientôt deux !). Ceci dit, cette description pouvait facilement s’appliquer à 90% des shoot-them-up de l’époque, et cette fois, le studio allemand avait peut-être des idées un peu plus originales à proposer.

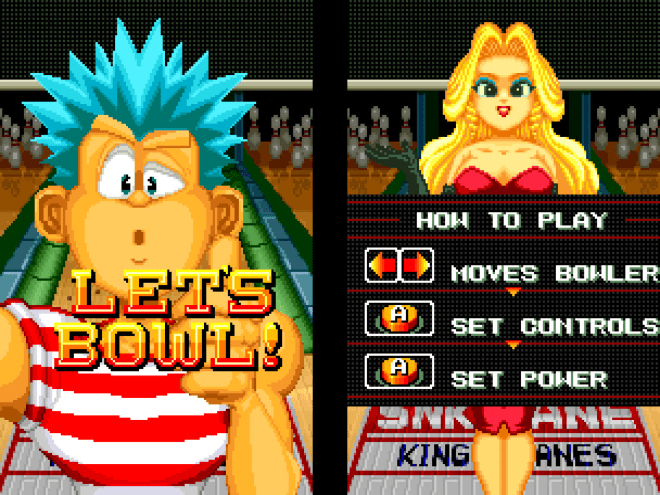

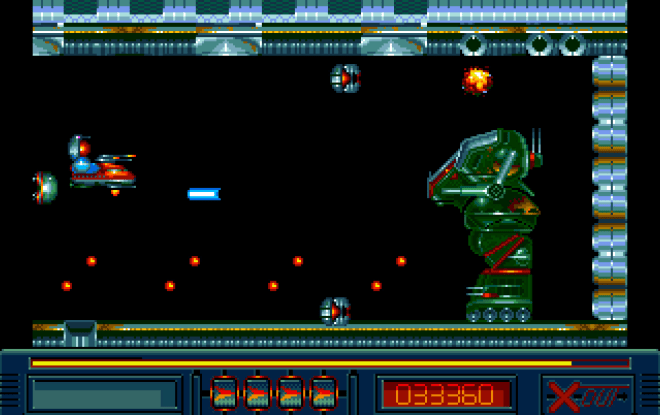

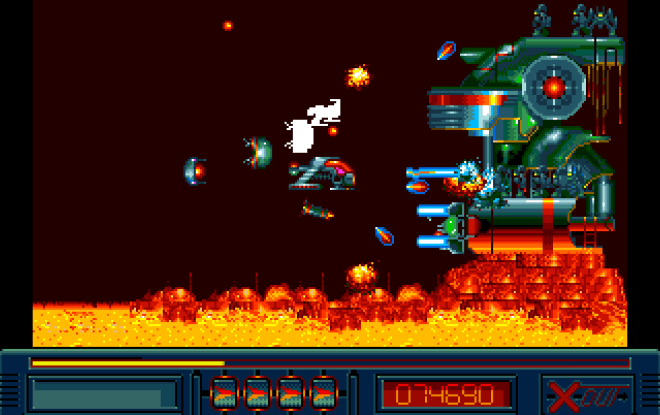

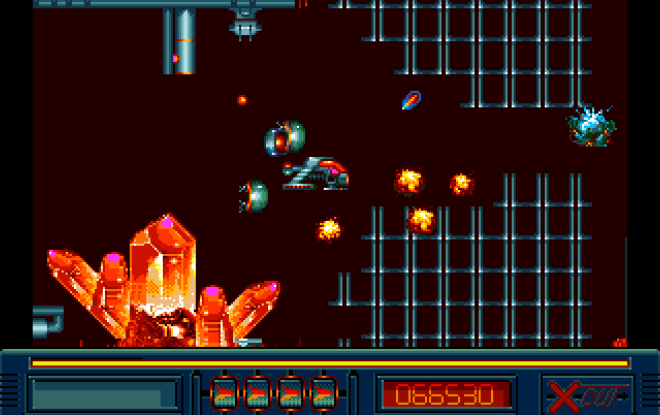

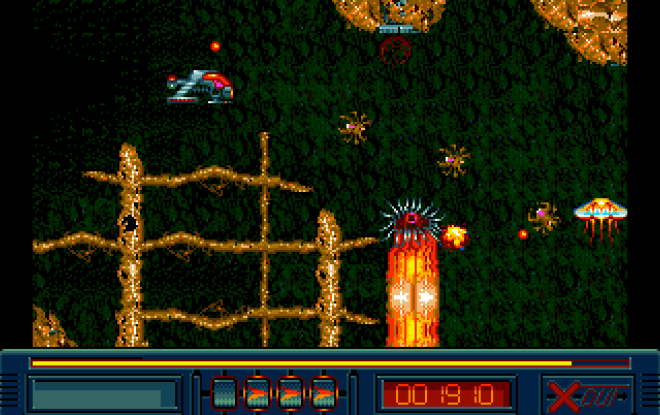

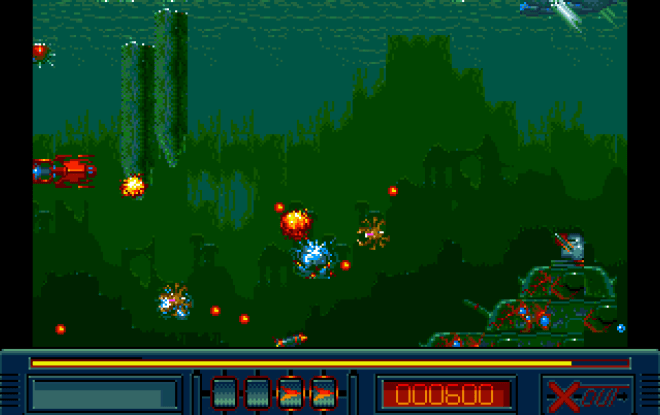

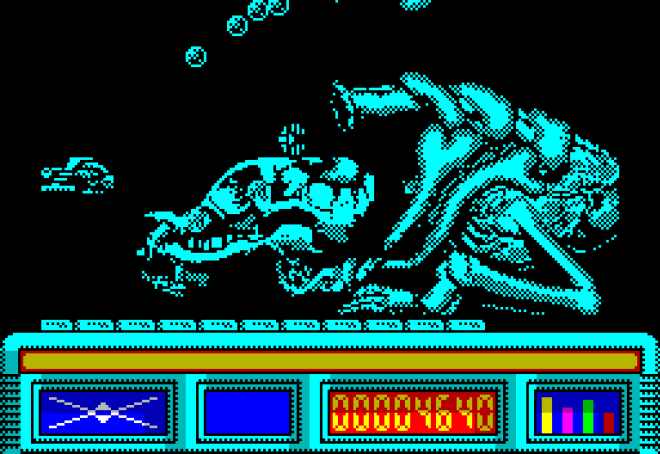

X-Out, c’est donc un shoot-them-up à défilement horizontal, au déroulement a priori on-ne-peut-plus classique : on avance vers la droite au fil des huit niveaux, on affronte des marées d’ennemis avant un boss, avec parfois un mini-boss en chemin, et on continue jusqu’à l’écran de fin (ou jusqu’au game over). La jouabilité est aussi simple qu’intuitive : un stick à huit directions, un bouton pour tirer, et le laisser appuyer vous permettra d’effectuer un tir chargé – à condition d’avoir une arme qui en tire partie. Jusqu’ici, rien de neuf.

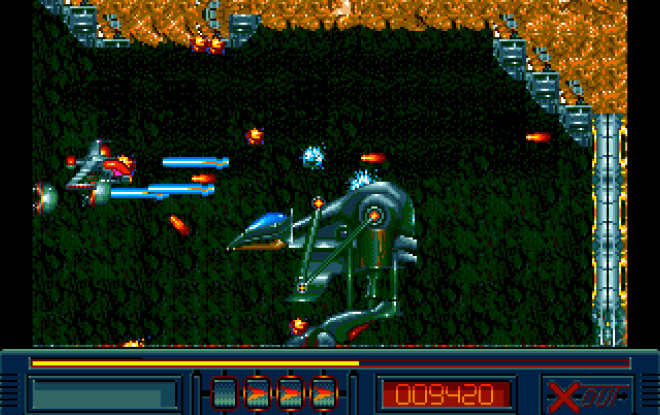

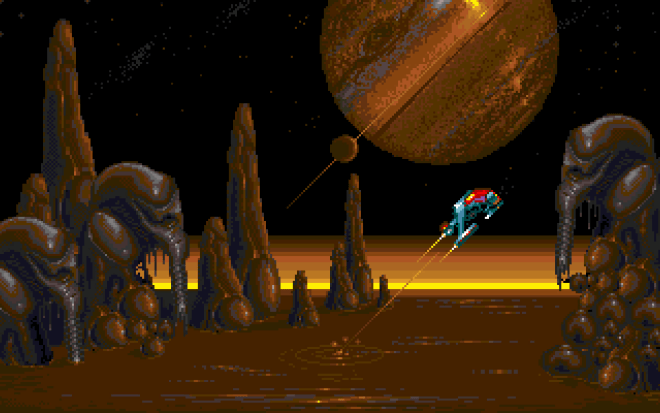

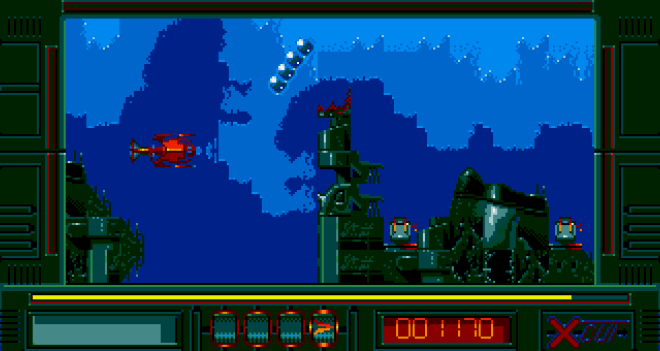

Histoire d’apporter un peu de nouveautés, le titre de Rainbow Arts aura donc commencé par déplacer son action dans les fonds sous-marins : ce n’est peut-être pas une révolution, mais ça change agréablement des éternels champs d’astéroïdes et autres bases métalliques qui commençaient déjà à saturer le genre à la même époque. C’est d’autant plus agréable que, comme souvent avec le studio allemand, la réalisation est assurément dans le haut du panier pour un titre de 1990 – difficile d’espérer trouver mieux sur Amiga à l’époque, et les graphismes soutiennent encore largement la comparaison avec des logiciels parus plusieurs années plus tard. Même si certains blocs tendent à être réutilisés un peu trop régulièrement, et même si on trouve au fond des océans à peu près la même faune et les même structures que dans l’espace, c’est détaillé, c’est coloré, c’est fluide (à quelques ralentissements près), et c’est surtout largement transcendé par les excellentes compositions musicales de Chris Hülsbeck ; X-Out est le type de programme qu’on peut lancer juste pour l’ambiance, particulièrement chez les nostalgiques de ces sonorités et de ces teintes si particulières à l’Amiga.

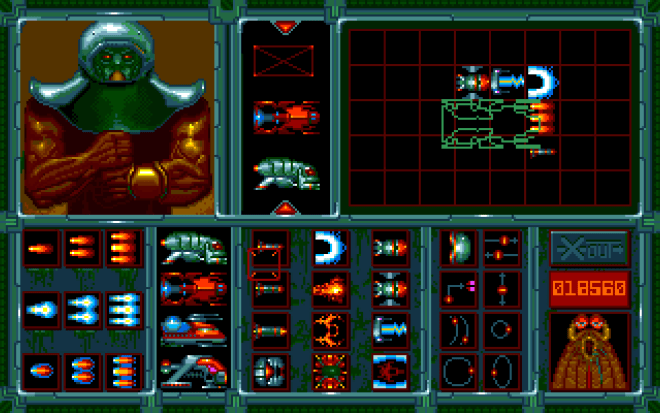

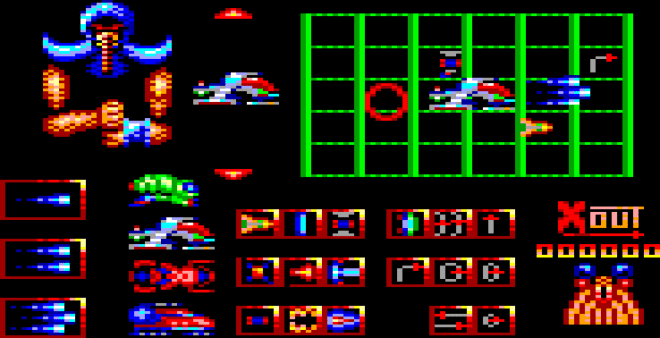

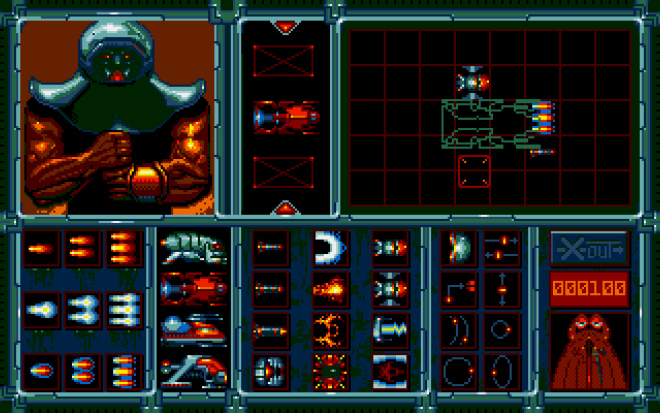

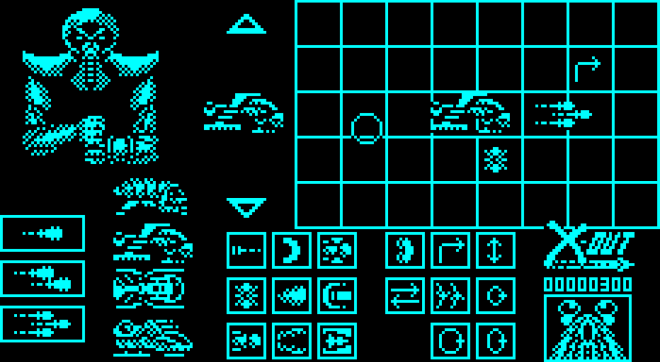

Mais ce qui fait le charme du jeu, c’est aussi et surtout une idée, encore une fois pas franchement nouvelle sur le papier (Fantasy Zone, déjà, quatre ans plus tôt…) mais ici particulièrement bien intégrée : celle d’une boutique pour vous vendre vos indispensables power-up.

Accessible au début du jeu et entre les niveaux, celle-ci vous offre une sélection particulièrement poussée, puisque vous pourrez non seulement y choisir votre tir principal, mais aussi une large gamme de tirs secondaires, de projectiles, de modules, de satellites, et même changer le modèle de votre vaisseau, voire en cumuler plusieurs pour passer d’une configuration à l’autre ! Car quel que soit votre astronef, vous ne pourrez bien sûr pas cumuler tous les upgrades, et il appartiendra donc de faire des choix en fonction de l’espace disponible pour monter vos armes, de vos préférences mais aussi et surtout de vos finances – car naturellement, qui dit « boutique » dit également « coût », et ce sont les ennemis détruits qui vous fourniront votre manne. Et mieux vaudra ne pas se rater, car votre expédition ne le tolérera pas : une seule vie, aucun continue, et en cas de trépas, c’est retour automatique au début du jeu avec le temps de chargement afférent. Ouille…

Si le premier contact avec la boutique pourra s’avérer un peu délicat – et pour cause : les pouvoirs ne vous sont présentés que sous forme d’icônes, sans un nom, une description, ni même un prix – une fois les différentes possibilités assimilées, au bout de trois ou quatre parties, le fait est que le voyage est aussi agréable qu’il est exigeant. Certes, la difficulté un rien radicale du jeu pourrait en décourager beaucoup, mais le fait de pouvoir se monter assez rapidement le vaisseau (le sous-marin ?) de ses rêves rend le défi déjà nettement plus supportable, d’autant que le titre a quand même la bonté de vous laisser bénéficier d’une jauge de vie qui se recharge intégralement au début d’un niveau.

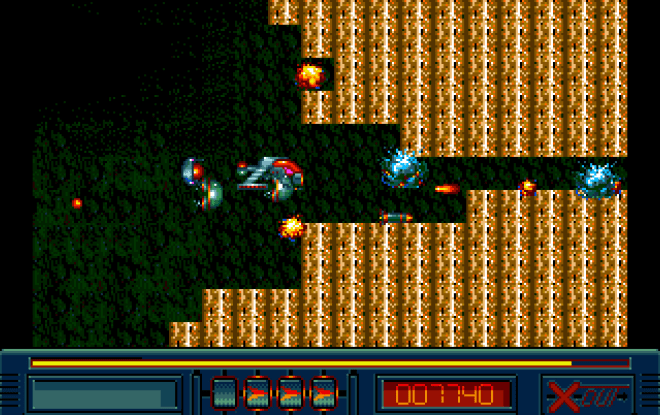

En revanche, un conseil : méfiez-vous du décor comme de la peste, car une collision avec lui signera généralement la fin prématurée et instantanée de cette partie dont vous étiez si fier. Encore une fois, il y a quelque chose de fascinant à voir comment des idées simples et même pas spécialement originales, une fois brillamment agencées, composent un jeu qui n’est certes pas parfait mais qui est tout simplement extraordinairement sympathique. On est un peu face à un des pinacles de la vieille école qui parlera particulièrement aux amigaïstes d’antan : le genre de logiciel qu’on découvrait sur l’ordinateur d’un ami avec de telles étoiles dans les yeux qu’on était très heureux de le regarder jouer. Un titre chargé d’une certaine nostalgie pour tous ceux qui auront connu cette période, et qui demeure un shoot-them-up bien équilibré et agréable à jouer pour ceux qui ne sont pas allergiques à une forme particulière de die-and-retry – et qui risque surtout de toucher une corde sensible pour ceux qui aime bien avoir la main sur la configuration de leurs upgrades. Une formule familière, mais avec juste ce qu’il faut de renouvellement pour retenir ceux qui veulent s’amuser : plutôt une bonne approche, et sans doute une de celles qui ont le mieux vieilli.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 16/20 X-Out n'aurait pu être qu'un énième clone de R-Type rapidement grimé en aventure sous-marine et compter malgré tout parmi les meilleurs shoot-them-up de l'Amiga grâce à une action nerveuse et à une réalisation sans faille. Néanmoins, c'est vraiment l'excellence de son système d'upgrade – un peu opaque lors des premières parties, certes – qui fait sa force : on peut vraiment se faire le vaisseau, ou même LES vaisseaux de ses rêves, et adapter son équipement en fonction du niveau à venir. Et ça marche ! Si la difficulté n'était pas aussi redoutable – notamment au niveau des collisions avec le décor – ni aussi extrême, vous imposant un retour à la case départ avec rechargement complet du jeu à chaque trépas, on tiendrait à coup sûr un titre merveilleusement addictif. En l'état, il demeure un logiciel à connaître sur Amiga, et probablement pour la grande majorité des amateurs du genre.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Difficulté à l'ancienne : une seule vie, et retour au début avec le temps de chargement qui fait mal – Un certain manque de renouvellement dans les environnements du jeu – Un système d'upgrade très bien trouvé, mais pas très accessible au début – Exclusivement solo – Quelques ralentissements

Bonus – Ce à quoi peut ressembler X-Out sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« À l’usage, le résultat est probant : on ne peut s’empêcher de recommencer une partie après chaque échec. La beauté des décors et des sprites servis par une superbe palette de couleurs accroissent le plaisir. […] Bref, X-Out (ou Cross-Out) fera le bonheur des amateurs du genre. »

Dany Boolauck, Tilt n°75, février 1990, 16/20

« Les graphismes sont très détaillés – les décors sont beaux, les sprites ennemis sont superbes et l’animation est fluide. La bande-son a également la classe. Il n’y a qu’un seul problème. X-Out ne vous donne qu’une vie – perdez-la, et c’est retour au début, avec un temps de chargement complet et toute la séquence de configuration du vaisseau à revivre. Alors oui, c’est marrant la première fois – mais franchement, je n’ai pas de temps à consacrer à des titres qui m’offrent trente secondes de jeu pour soixante secondes de chargement. »

Australian Commodore and Amiga Review, juin 1990, 69% (traduit de l’anglais par mes soins)

Version Amstrad CPC

| Développeur : Arc Developments |

| Éditeur : Ubi Soft Entertainment Software |

| Date de sortie : Juin 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

En 1990, une large partie du marché vidéoludique était encore représentée par les ordinateurs 8 bits – on ne sera donc pas surpris de voir X-Out faire son apparition sur CPC. Confié à Arc Developments, le portage aura naturellement du connaître son lot de sacrifices : il n’y a par exemple plus de musique (ce qui est dommage, quand on se souvient à quel point les excellents thèmes de Chris Hülsbeck participaient à l’ambiance), et on constatera qu’il y a également moins d’armes disponibles à la boutique (il n’y a par exemple que trois tirs principaux contre neuf pour la version Amiga). Néanmoins, les huit niveaux du jeu sont bel et bien présents, et même si les options de configuration sont moins nombreuses, leur réduction ne suffit pas à dénaturer ce qui fait la grande force du jeu. Le plan des niveaux a également été modifié ; on assiste par exemple à l’apparition de zones labyrinthiques d’autant plus cruelles que le défilement est rapide et que le décor vous détruit toujours en un fragment de seconde. Autant dire que le plaisir de jeu y perd fatalement, car l’action est tout aussi exigeante en étant moins lisible, et la réalisation étant désormais nettement plus générique, on a bien davantage l’impression de jouer à un shoot-them-up lambda qu’avec la version Amiga. Il y a largement matière à s’amuser, certes, mais sans doute pas très longtemps – surtout quand on doit composer avec un chargement interminable à chaque décès. Bref, un titre sympathique, mais largement rentré dans le rang.

NOTE FINALE : 12/20

X-Out sur CPC perd un peu de son charme et beaucoup de sa superbe pour se transformer en un jeu plus convenu où le système d’upgrade expurgé apparait comme un peu plus anecdotique. À l’échelle de la machine d’Amstrad, cela reste un shoot-them-up sympathique et relativement efficace, mais certainement pas de quoi pousser les amateurs de systèmes 16 bits à revendre leur Amiga.

Version Atari ST

| Développeur : Rainbow Arts Software GmbH |

| Éditeur : Rainbow Arts Software GmbH |

| Date de sortie : Mars 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Écran couleur requis |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

C’est une équipe interne de Rainbow Arts qui se sera chargée du portage de X-Out sur Atari ST, et en dépit de quelques inévitables concessions, on sent qu’elle se sera attelée à faire de son mieux. Tout le contenu est toujours là, y compris l’introduction (dans une version raccourcie, comme vous pouvez le voir), et la boutique a cette fois tout son inventaire, pas de problème de ce côté-là.

Sur le plan graphique, on remarquera surtout que la fenêtre de jeu a encore rétréci depuis la version Amiga, qui n’utilisait déjà pas tout l’écran : on doit cette fois composer avec une interface encore un peu plus envahissante, et avec deux bandes noires en plus de l’overscan. Cela commence à faire beaucoup, d’autant que les décors ont perdu en couleurs et en détails, mais cela reste jouable et lisible. Du côté de la musique, on s’en doute, le résultat est également inférieur à ce qu’on avait pu entendre sur Amiga : les thèmes de Jürgen ¨Pïscol sont loin d’être aussi prenants que ceux de Chris Hülsbeck, en dépit de leurs qualités, mais ils doivent aussi et surtout composer avec un processeur sonore moins puissant. Et cette fois, plus question de profiter des bruitages. Encore une fois, cela fait indéniablement perdre quelques plumes à une expérience qui devait beaucoup à son ambiance, et on se retrouve avec un shoot-them-up exigeant et jouable mais nettement moins marquant que son alter ego sur Amiga. Rien de honteux, mais tant qu’à faire, si vous souhaitez découvrir X-Out, privilégiez la version Amiga.

NOTE FINALE : 14/20

X-Out sur Atari ST limite relativement bien la casse, mais de nombreux sacrifices sur le plan de la taille de la fenêtre de jeu ainsi que la perte des magnifiques thèmes de Chris Hülsbeck font malgré tout perdre des points a un jeu qui aura ainsi abandonné une partie de son identité.

Version Commodore 64

| Développeur : Rainbow Arts Software GmbH |

| Éditeur : Rainbow Arts Software GmbH |

| Date de sortie : Mars 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

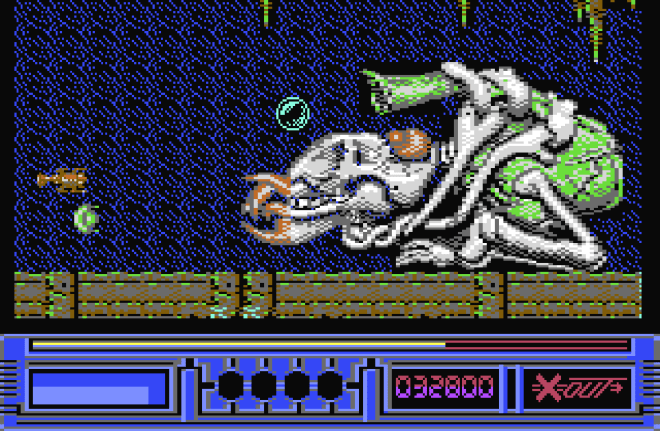

Quitte à sortir X-Out sur les ordinateurs 8 bits, il aurait été surprenant pour Rainbow Arts de faire l’impasse sur ses premières amours, à savoir le Commodore 64. On sent une nouvelle fois qu’un soin particulier a été apporté à cette version : le titre récupère l’introduction en entier (c’est à dire les deux écrans), et la musique de l’écran-titre fait clairement mieux que celle de la version Atari ST. Une fois en jeu, si le résultat est plus que correct, les dégâts sont déjà un peu plus visibles, avec des décors composés de blocs identiques, et à la musique de l’écran-titre qui revient pour accompagner l’action, au risque de se rendre répétitive. Contrairement à ce qu’on aura pu voir sur CPC, en revanche, la boutique offre bel et bien tous les upgrades, et le déroulement demeure globalement fidèle à celui de la version Amiga. Encore une fois, avec des graphismes plus génériques et une ambiance sonore moins bien rendue, le titre perd indéniablement une partie de ce qui faisait son charme, mais ça n’en fait pas moins un des meilleurs shoot-them-up de la machine.

NOTE FINALE : 13/20

Rainbow Arts était très à l’aise avec le Commodore 64, et X-Out en est une énième preuve. En dépit d’une réalisation solide et d’un contenu préservé, le jeu trahit plus que jamais son statut de clone assumé de R-Type et bascule un peu trop du côté générique de la force, mais il n’en reste pas moins un titre solide qui devrait occuper les mordus de la machine pendant un petit bout de temps.

Version ZX Spectrum

| Développeur : Arc Developments |

| Éditeur : Ubi Soft Entertainment Software |

| Date de sortie : Février 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joysticks Kempston et Sinclair |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

En lançant X-Out sur ZX Spectrum, on retrouve – et on ne fera même pas semblant d’être surpris – un jeu bâti exactement dans le même moule que la version Amstrad CPC, d’ailleurs développée par le même studio. Oubliez donc l’introduction (Bon, il en reste quand même la première image, qui fait ici office d’écran-titre), une large partie des upgrades au sein de la boutique, ainsi que la musique du jeu. Oubliez d’ailleurs également les couleurs, désormais cantonnées à l’interface : la fenêtre de jeu en elle-même est strictement monochrome. Un sacrifice qui n’apparait pour une fois pas totalement gratuit, puisqu’on doit avoir affaire à l’une des actions les plus fluides observées sur la machine de Sinclair : la jouabilité est irréprochable, et l’action est assurément plus nerveuse que ce à quoi a pu nous habituer le ZX Spectrum. Évidemment, inutile de dire que pour des joueurs biberonnés à des jeux techniquement beaucoup plus accomplis, cette version a forcément pris un méchant coup de vieux, mais à tout prendre, cela reste certainement un des meilleurs représentants du genre sur la machine.

NOTE FINALE : 11,5/20

D’accord, X-Out sur ZX Spectrum commence à accuser le coup, avec sa réalisation monochrome, ses coupes dans les upgrades et sa musique aux abonnés absents. Mais en termes de fluidité et de maniabilité, difficile de faire un reproche au titre, qui se hisse clairement dans le haut du panier de la machine. Évidemment, on reste très loin de la version Amiga, mais pour ceux qui chercheraient un bon shoot-them-up sur l’ordinateur de Sinclair, voici clairement un candidat à ne pas laisser passer.