Développeur : Nihon Bussan Co., Ltd.

Éditeur : Nihon Bussan Co., Ltd.

Titre alternatif : フォーミュラ・サーカス (graphie japonaise)

Testé sur : PlayStation

La licence F1 Circus (jusqu’à 2000) :

- F1 Circus (1990)

- F1 Circus ’91 (1991)

- F1 Circus Special : Pole to Win (1992)

- Super F1 Circus (1992)

- Super F1 Circus Limited (1992)

- F1 Circus ’92 (1992)

- Super F1 Circus 2 (1993)

- F1 Circus CD (1994)

- Super F1 Circus 3 (1994)

- Super F1 Circus Gaiden (1995)

- Formula Circus (1997)

Version PlayStation

| Date de sortie : 2 mai 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Japonais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : NeGcon, Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Après cinq longues années de bons (?) et loyaux services, la licence F1 Circus se retrouve face à ce que n’apprécierait aucune simulation automobile filant bon train : un tournant. Après des débuts… disons, « contrastés », et de nombreuses infidélités à sa PC Engine originale, la série avait semblé trouver, faute d’une distribution internationale et d’une véritable reconnaissance, un rythme de croisière globalement satisfaisant sur Super Famicom. Elle laissait même entrevoir, toutes proportions gardées, des lendemains qui chantent, Super F1 Circus Gaiden, son dernier opus en date, se payant le luxe d’être le meilleur épisode de la série, acceptant enfin de se repencher sur son game design pour en évacuer quelques scories encombrantes.

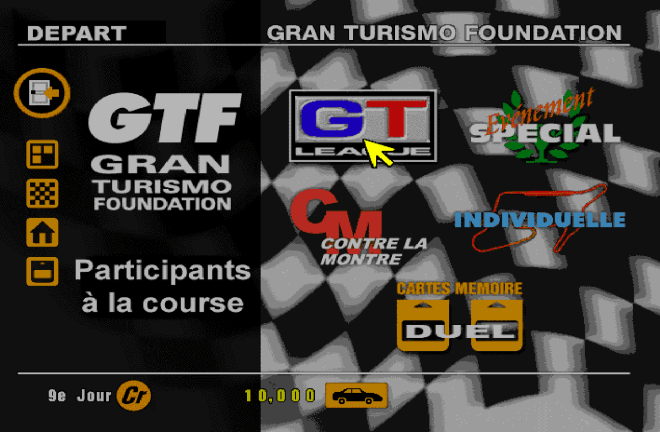

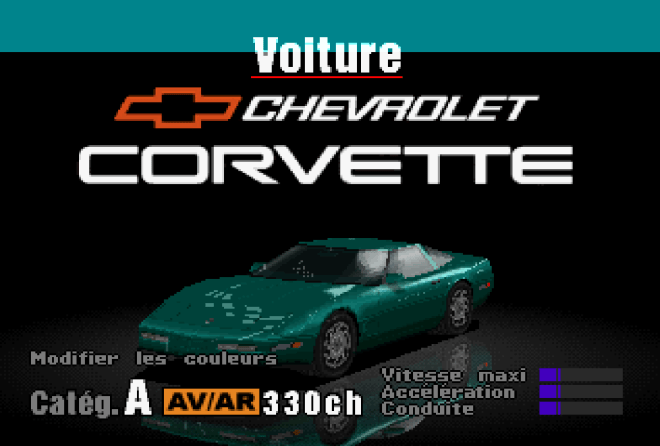

Le seul petit problème, c’était ce fameux tournant : en 1995, il était déjà établi que l’avenir de la licence ne serait plus sur Super Famicom, et qu’il allait être temps d’aborder la génération suivante et de franchir le pas de géant vers la 3D – la vraie. La transition prit au moins deux ans, et comme on tend parfois à l’oublier, deux ans, à l’échelle vidéoludique des années 90, c’est une période extrêmement longue. Car dans le laps de temps, la concurrence n’était pas exactement restée inactive, et en sortant en 1997, Formula Circus – un nom qui est déjà un aveu, ni tout à fait une suite ni complètement un héritier – débarquait surtout au beau milieu d’un championnat extrêmement relevé où les adversaires avaient pour noms Gran Turismo, Formula 1 97, TOCA Touring Car Championship ou Need for Speed II rien que sur PlayStation – et encore, l’année avait au moins le mérite de correspondre à un minuscule goulet d’étranglement ne contenant exceptionnellement aucun épisode de Ridge Racer. Autant dire que mieux valait arriver avec une parfaite connaissance du tracé, un véhicule parfaitement paramétré et une équipe technique à la hauteur pour espérer franchir l’étape des séances de qualifications. Sans quoi, on risquait la sortie de route, l’accident, et la rencontre inopportune à pleine vitesse avec un mur en béton. Soit exactement ce qui est arrivé à ce Formula Circus, paix à son âme et à celle de la licence qu’il aura emmenée avec lui dans le corbillard.

Dès le lancement, on sent que le titre de Nihon Bussan part avec un handicap. Premier indice : le studio n’a pas récupéré la licence de la FOCA dont il avait pourtant été si fier au sommet de son succès. Deuxième indice : un mode « grand prix » et une course libre en guise de seul mode de jeu, cela aurait pu passer sans trop de difficulté en 1994 ou en 1995, mais cela commençait à faire un peu… maigre en 1997 face aux représentants du genre évoqués plus haut. Surtout lorsqu’on y ajoute le troisième indice : seulement quatre circuits, opposant à peine huit concurrents – on est très, très loin de ce qui avait représenté l’une des (rares) forces de la série d’ici là, à savoir le contenu. Pour (tenter de) faire bonne figure, les options de réglage des divers composants du véhicule (pneus, suspension, boîte de vitesse, ailerons…) sont toujours de la partie… toujours sans la moindre forme d’explication hors du manuel (et donc totalement inaccessibles à ceux ne sachant pas lire le japonais), et surtout sans aucune option pour laisser le jeu décider à votre place en fonction d’une tendance pré-établie, comme cela avait pourtant été le cas dans les précédents opus.

Conseil : ne TOUCHEZ PAS à ces réglages si vous n’avez pas la moindre idée de ce dont il est question, vous risquez de vous retrouver très vite avec un bolide aux performances minables et aux trois-quarts incontrôlable. Notez que cela pourrait de toute façon également être le cas en n’y touchant pas, mais nous auront l’occasion d’y revenir. Pour l’heure, on constate un autre manque : aucune réelle option de configuration, ce qui signifie que non seulement on ne peut pas régler la difficulté, mais qu’on ne peut pas davantage établir le nombre de tours ni même, la plupart du temps, décider du climat. Quant à ceux qui voudraient gagner leur place sur la grille, nouvel indice (j’ai cessé de compter) : il n’y a plus de qualifications, et vous démarrez donc toutes les courses en pole position. Autant pour la simulation, donc.

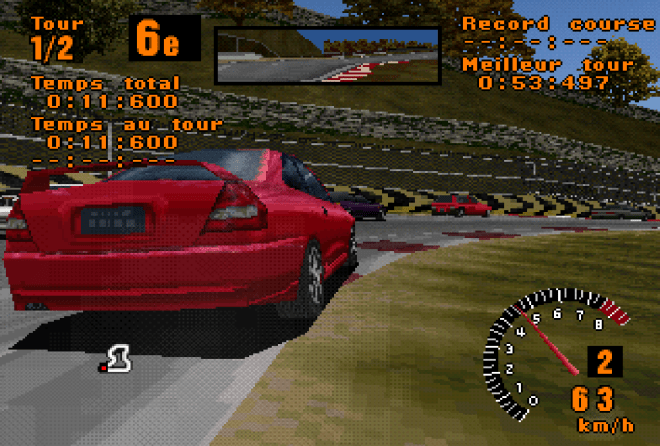

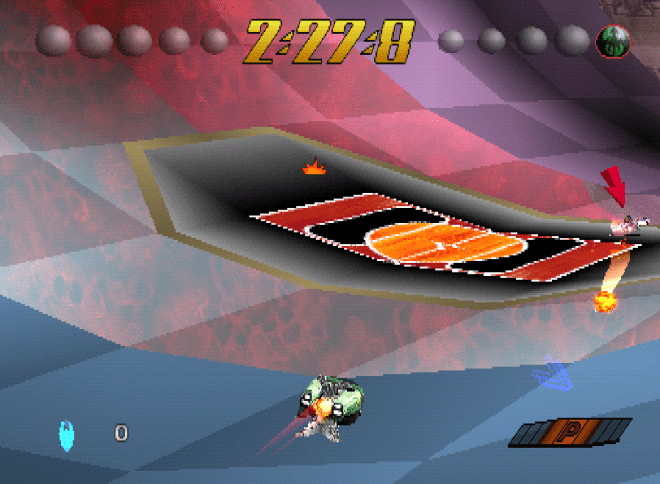

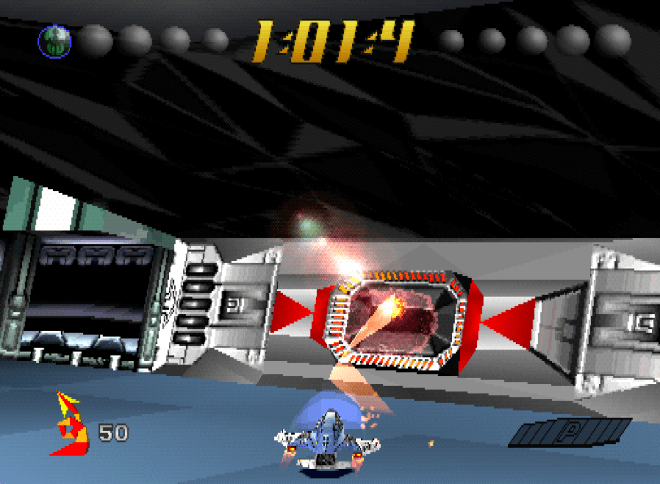

Jusqu’ici, le bilan n’est pas exactement enthousiasmant, mais ce n’est qu’une fois une des courses débutées qu’on constate que le pire est encore à venir. Déjà, inutile de se le cacher, ce n’est pas très beau. La résolution est basse, les textures sont grossières (quand il y en a : la plupart des véhicules n’en affichent presque aucune !), il y a du clipping partout, c’est très grisâtre. Ça aurait déjà eu du mal à faire illusion face à Ridge Racer – qui était littéralement le PREMIER TITRE jamais développé pour la console de Sony –, mais alors en 1997… Là encore, je vous renvoie aux captures d’écran de Gran Turismo sorti à la fin de la même année, on n’a pour ainsi dire pas l’impression d’être sur la même machine. Mais bon, on pourra m’objecter qu’il existait des jeux de courses présentant des caractéristiques assez similaires (techniquement dépassés, avec très peu de contenu et une philosophie définitivement bloquée sur « arcade »), à la F-1 Challenge, et que ceux-ci demeuraient relativement amusants à jouer (même si ce n’était sans doute pas pour très longtemps). Le problème, ici, est bien que toute la liste de défauts péniblement étalée jusqu’à présent n’est rien comparée au VRAI défaut du jeu : sa conduite.

Passons rapidement sur la sensation de vitesse ratée qui ne donne jamais l’impression de rouler à plus de 60km/h, même en vue subjective (de nombreuses vues sont disponibles, y compris de dessus, pour pouvoir profiter du carnage sous tous les angles). La meilleure démonstration du ratage qu’est le moteur de course du jeu – sans doute l’un des pires auxquels je me sois essayés, et le nombre de tests de la catégorie « course » devraient vous indiquer que j’en ai quand même vu passer pas mal – est de lancer le circuit le plus facile : un simple ovale. Donc, vous démarrer en tête, vous foncez pied au plancher, arrive la première courbe… et vous finissez droit dans le mur, votre véhicule connaissant les pire difficultés à tourner. Ce qui vous permettra au moins de constater un certain nombre de choses :

- L’accident en question n’aura apparemment eu aucune incidence sur votre véhicule ou sur ses performances. Il ne semble d’ailleurs même plus possible de s’arrêter aux stands – de toute façon, même si ça l’est, vous ne le ferez jamais pour une raison tenant au point suivant.

- Dès l’instant où vous avez commis une erreur – et même si celle-ci avait été nettement moins spectaculaire qu’une sortie de route –, tout le peloton vous sera passé devant en file indienne avec un écart d’un dixième de seconde entre chaque véhicule et, à ce stade, il y a de très fortes chances que vous ne le revoyez plus jamais.

- Le moteur physique est absolument immonde. C’est particulièrement visible dans l’une des vues extérieures éloignées : votre véhicule ne semble même pas pivoter, mais plutôt se téléporter dans un autre angle – ce qui, en 3D temps réel, est quand même assez gonflé. En cas de collision, cette fois, la téléportation n’est plus une image : en fait, le moteur physique est si primitif qu’il peut à peine rivaliser avec celui de Vette! et ses huit ans d’âge !

Il en résulte des courses surréalistes où les concurrents se comportent comme un petit train n’ayant aucune conscience de votre présence et où le moindre virage représentera un cauchemar sans nom pour votre précieux véhicule. Car j’ai oublié de vous dire : celui-ci a également hérité du système de freinage du reste de la série, lequel ne connaît que deux positions : « à fond les ballons » et « arrêt instantané sur place ». La plus risible courbe exigera donc généralement de caresser le bouton de freinage environ un centième de seconde et pas un de plus, faute de quoi vous verrez le « petit train » adverse vous passer devant d’un seul bloc et le reste de la course risque d’être… eh bien à peu près aussi intéressant que ce premier virage raté.

Alors certes, avec les bons réglages et un peu de pratique, il est théoriquement possible d’espérer rivaliser avec les concurrents, au moins sur les circuits les plus faciles (un bon exemple étant livré dans la vidéo de gameplay, où je passe littéralement 90% de la course en dernière position avant de griller tout le monde pour finir deuxième au dernier tour) – mais la vraie question est : quel intérêt ?

Il n’y a tout simplement pas un seul domaine où Formula Circus puisse prétendre nourrir l’espoir de rivaliser avec littéralement n’importe quel autre titre commercialisé à la même période (ni, pour être honnête, avec aucun de ceux commercialisés lors de la décennie précédente), et avec une conduite qui est une farce, une réalisation qui est une honte et un contenu qui est un affront, on a surtout l’impression que Nihon Bussan aura décidé d’achever sa licence avec une mission suicide histoire de partir en faisant du bruit – même si le bruit en question n’est que celui de la tôle froissée et du moteur en flammes. Une mort de guerrier, en un sens, mais qui n’empêche pas le titre de finir exactement là où il mérite d’être : six pieds sous terre, à jamais. Ne le déterrez pas. Ça ne rendrait service à personne.

Vidéo – Course rapide : Motor-Isle :

NOTE FINALE : 08,5/20

Pour ses grands débuts sur la génération 32 bits, la vénérable licence des F1 Circus aura surtout signé son acte de décès, et le moins qu'on puisse dire c'est que l'expression « rater sa sortie » aura rarement trouvé une manifestation plus appropriée. Entre un contenu famélique, une réalisation dépassée et une jouabilité objectivement ratée, Formula Circus est un titre furieusement anachronique qui aurait déjà figuré parmi les plus mauvais logiciels du genre au lancement de la console, alors en 1997 face à la licence des Formula 1 ou à Gran Turismo... Difficile de trouver une raison objective de consacrer plus de dix minutes au programme, le temps de constater l'étendue du désastre et de retourner lancer à peu près n'importe quoi d'autre : vu la concurrence écrasante en la matière, autant dire que le programme de Nihon Bussan ne mérite pas grand chose de mieux que de gésir à jamais dans un oubli mérité qui lui évitera au moins une honte éternelle.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une réalisation graphique qui aurait déjà parue limite en 1994...

– ...et qui, tant qu'à faire, est remplie de glitchs et de bugs

– Une réalisation sonore tout aussi médiocre

– Une jouabilité si ratée que prendre un virage serré est déjà un petit miracle

– Quatre circuits, deux modes de jeu : franchement léger face à la concurrence

– Des courses une nouvelle fois inutilement longues...

–...avec un équilibrage totalement défaillant...

– ...et bien évidemment, aucune option de configuration de la durée ou de la difficulté en vue

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Formula Circus sur un écran cathodique :