Développeurs : MDO – Coktel Vision

Éditeur : Tomahawk

Titre alternatif : Piège (titre de travail)

Testé sur : PC (DOS) – Atari ST – Amiga

Version PC (DOS)

| Date de sortie : Décembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Disquettes 5,25″ (x4) et 3,5″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.11 – RAM : 512ko* Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Hercules, MCGA, Tandy/PCjr, VGA Cartes sonores supportées : Haut-parleur interne, Intersound MDO *640ko requis pour le mode MCGA |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Parfois, après quelques années de pratique artistique, que le succès soit ou non au rendez-vous, la tentation de sortir de sa zone de confort grandit.

Si je vous parle de Coktel Vision, je suis sûr que de nombreux jeux vidéo vous viendront immédiatement à l’esprit, parmi lesquels des OVNIS très français comme Gobliiins ou Woodruff et le Schnibble d’Azimuth, sans oublier des titres comme Geisha, Fascination ou Lost in Time… des logiciels à la barre desquels le nom de Muriel Tramis n’est d’ailleurs jamais très loin. Cependant, je serais déjà beaucoup plus surpris que les premières références qui vous viennent à l’esprit soient des jeux d’action, et pour cause : cette fameuse « zone de confort » évoquée plus haut, Coktel Vision ne l’aura que très ponctuellement quittée, et très rarement pour s’éloigner véritablement du jeu d’aventure (il y avait bien quelques séquences d’action dans des logiciels à la Inca, mais cela restait très anecdotique). Et histoire de bien comprendre pourquoi cela ne sera pas arrivé plus souvent, il importe sans doute d’évoquer Cougar Force, ce jeu qui combine absolument tout ce que Coktel Vision ne savait pas faire !

Passons rapidement sur le titre, qui évoque les pires nanars philippins des années 80 : « Cougar Force », c’est avant tout le nom donné à un héros de type « James Bond » croisé avec Bruce Willis, dépêché sur un ilot perdu au milieu de l’océan pour enquêter sur des narcotrafiquants… avant de se faire capturer comme un bleu. De ce scénario bouleversant, je ne peux hélas rien vous dire de plus : le succès du jeu a été tel qu’il est actuellement à peu près impossible de mettre la main sur un exemplaire du manuel, et la narration en jeu étant pour ainsi dire inexistante (en-dehors de quelques messages sans intérêt défilant au bas de l’écran), il faudra juste vous contenter de ce qui se passe à l’écran. Votre mission, comme on peut le déduire, sera de parvenir à vous enfuir tout en en profitant pour démanteler le fameux réseau de drogue en faisant tout péter, à l’ancienne. Et puisque votre héros est un agent secret de génie qui sait bien évidemment tout faire, il sera attendu de vous que vous soyez capable d’en faire autant. Je vous préviens : ça ne va pas être facile.

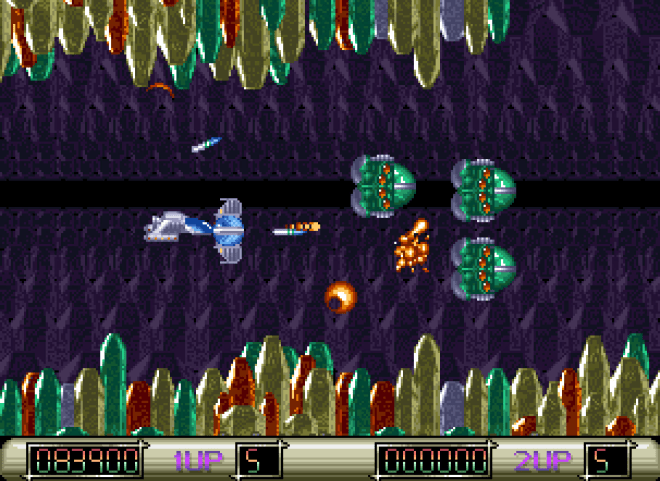

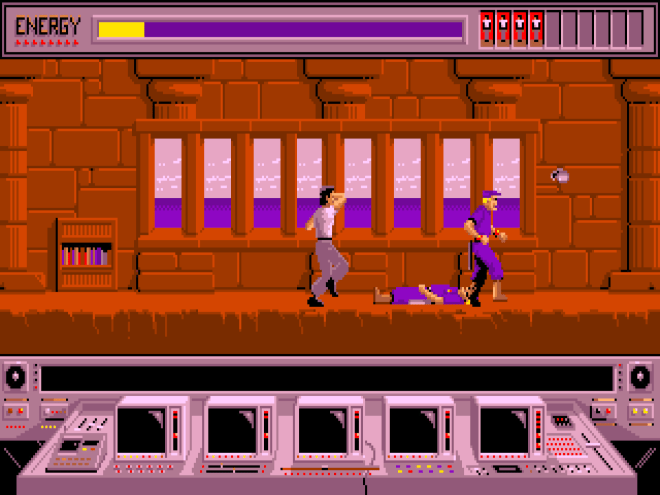

Le jeu est en fait un assemblage de séquences disparates censées amener de la variété. Vous débutez dans une phase de beat-them-all mélangé à de la plateforme dans des niveaux de types « grands couloirs entrecoupés de pièges ou d’adversaires ». D’entrée de jeu, la réalisation honnête souffre de son besoin de tenter une animation à la Prince of Persia : non seulement celle-ci est globalement ratée (c’est toujours une mauvaise idée d’animer de trois-quarts face un personnage qui se déplace de profil), mais surtout, elle introduit une latence particulièrement dommageable dans un jeu où vous êtes censé réagir en un dixième de seconde.

Et tant qu’à faire, autant ajouter un système de combat inutilement complexe à la International Karate, tout ça pour venir à bout d’hommes de main bêtes comme leurs pieds qui disparaitront de toute façon dès que vous atteindrez l’écran suivant ! Autant vous prévenir tout de suite : si cette première séquence n’est pas bien méchante à passer, le mérite en revenant plus à votre énorme barre de santé et au généreux total de vies offert qu’à un level design ni fait ni à faire ou à des ennemis stupides, les choses vont très, très vite se compliquer. À tel point que je ne serais même pas parvenu à franchir le troisième niveau, et ce alors même que le programme propose une sauvegarde automatique au début de chacun d’entre eux et des continues infinis !

Une Cougar Farce ?

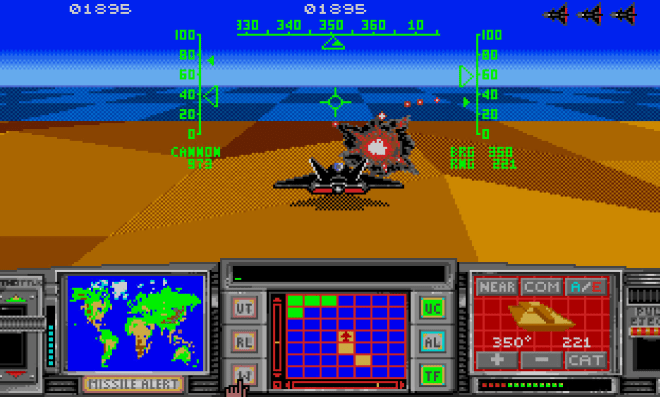

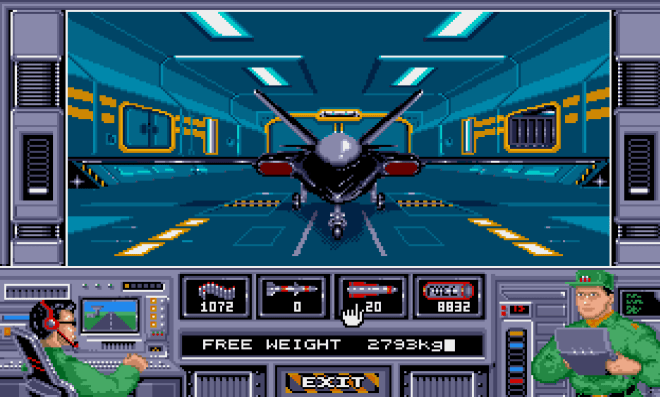

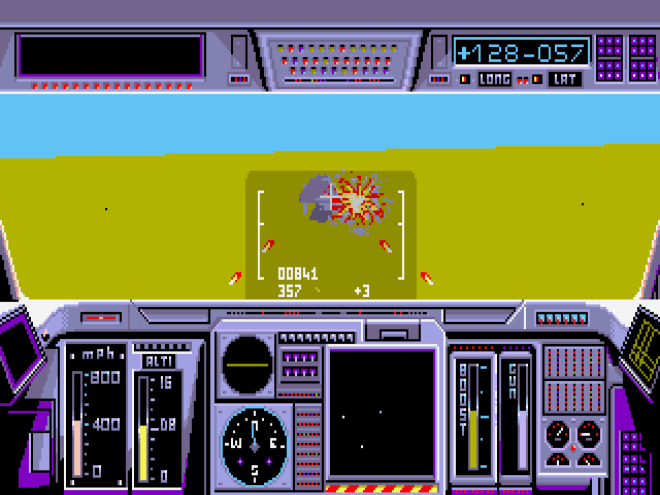

Si cette séquence d’évasion était à peine médiocre, la faute à une action molle et imprécise dans des couloirs sans intérêt, les choses franchissent un cap dans l’horreur avec le deuxième niveau, qui décide soudain de passer sans prévenir en mode « simulateur de vol en 3D surfaces pleines ». Le premier problème, pour une fois (et ce sera sans doute la seule), n’est pas entièrement à rejeter sur l’équipe de développement : comme on l’a vu, il est désormais à peu près impossible de mettre la main sur le manuel du jeu, ce qui signifie que j’ai dû passer 25 douloureuses minutes d’expérimentation à comprendre ce que le joueur était censé faire et comment – car cette fois, pas question de se contenter du joystick : il faudra aller chercher des touches partout sur le clavier.

Voici donc l’idée : vous allez devoir décoller, rentrer votre train d’atterrissage avec la touche G (si vous ne le faites pas, votre avion explosera en vol au bout de quinze secondes, ne cherchez pas) avant de partir à la recherche de cinq avions adverses que vous devrez abattre, puis aller vous poser près de votre prochain objectif. La phase d’attaque est rendue inutilement complexe par le fait que les avions soient souvent situés à des kilomètres de vous, vous obligeant à activer un boost avec la touche C pour vous propulser jusqu’à eux, avant d’aller les détruire au canon car, dans son génie, le titre ne met bien évidemment à votre disposition que deux missiles pour détruire cinq appareils. Vous serez régulièrement ciblé par des missiles adverses ; dans ce cas, deux méthodes : lancer une contre-mesure avec F9 (quel emplacement naturel !) ou bien partir en virage sur l’aile et bouger anarchiquement pendant deux secondes, ce qui marche très bien aussi. Pour ajouter au bonheur, le moteur 3D étant copieusement bugué (en plus d’être franchement vide et moche), attendez-vous à des artefacts graphiques dans tous les sens, particulièrement lorsque vous vous approcherez du sol.

Après dix bonnes minutes de cette besogne pas palpitante (c’est finalement assez simple une fois qu’on a passé les fameuses 25 minutes à comprendre comment ça fonctionnait), arrive alors le deuxième objectif : rejoindre l’usine. En appuyant sur R, vous pourrez changer de type de carte et ainsi apercevoir les bâtiments à la place des avions. Et dans un autre de ces élans de génie propres à une équipe en état de grâce, le jeu vous affiche non pas deux mais bien TROIS bâtiments sans jamais vous dire lequel est celui qui vous intéresse !

Il faudra donc choisir celui situé le plus au sud-est, réussir à dénicher la piste, et lancer l’atterrissage automatique avec la touche L. Vous vous retrouverez alors téléporté magiquement dans l’axe de ladite piste, avec environ cinq secondes pour sortir votre train, diminuer votre vitesse et vous poser sans vous écraser – dans le cas contraire, à vous la joie de repartir du début (sans avoir, malgré tout, à détruire à nouveau les chasseurs). Une séquence pénible et sans intérêt, mais qui n’aurait pas encore été à moitié aussi mal foutue si en plus le jeu ne m’avait pas fait le coup de planter deux fois, à chaque fois au moment de l’approche finale, m’imposant de refaire toute la mission ! Et croyez-moi, on comprend immédiatement pourquoi une sauvegarde automatique a été intégrée : même parmi les testeurs du jeu (et il n’a pas dû y en avoir beaucoup), personne ne verrait jamais l’intérêt de faire n’importe lequel des niveaux une deuxième fois. C’est tout simplement vide de sens.

Mon aventure à moi se sera terminée au troisième niveau, après des heures de souffrance, dans une séquence plateforme/run-and-gun totalement injouable où mon personnage se faisait systématiquement descendre en deux coups par des projectiles rigoureusement inévitables tirés hors-écran. Pour vous donner une idée de la popularité du jeu, je n’ai pas trouvé une seule vidéo sur toute la toile présentant autre chose que le premier niveau, et un seul site, UN SEUL SUR TOUT INTERNET, présentant des images du jeu au-delà du niveau deux !

Une version crackée du jeu, sur Amiga, m’aura permis d’expérimenter un niveau situé dans une espèce de temple inca ; c’était impossible, le personnage rampait dans le vide avant de passer à travers le décor : une horreur. Le bilan est consternant : j’ai rarement eu l’occasion de poser les mains sur un titre aussi peu intéressant ; absolument tout ce qui est présent est raté, la jouabilité est un fiasco, l’accessibilité est le huitième cercle de l’enfer, le game design est inexistant. Et il parait que la suite du programme est encore pire, avec notamment une séquence en moto définie comme « atroce », et une phase en aéroglisseur à peu près aussi opaque que le simulateur de vol. Bref, l’ambition, c’est bien, mais quand on en arrive au stade où on balance tout par la fenêtre faute de temps et de motivation, l’honnêteté aurait peut-être commandé d’abandonner le jeu plutôt que de le commercialiser. Si vous voulez comprendre pourquoi Coktel Vision en sera resté aux jeux d’aventure et à l’éducatif, c’est bien là la seule raison d’être de ce Cougar Force.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 07,5/20 On se souvient davantage de Coktel Vision pour la série des Gobliiins, pour Méwilo, pour Inca ou même pour Adibou que pour Cougar Force, et il y a une raison. Dans la grande tradition des jeux assemblés n'importe comment autour d'une série de séquences disparates dont absolument aucune n'est maîtrisée, le titre imaginé par Joseph Kluytmans et son équipe fait très fort : qui peut dire combien de joueurs auront persévéré au-delà du deuxième niveau ? Ce n'est pas tant la difficulté qui est en cause au début – le jeu sauvegarde automatiquement votre progression et se montre généreux en vies – que le fait que le déroulement soit opaque, bugué, déséquilibré, imprécis, pensé avec les pieds et absolument jamais amusant. Déjà mal accueilli à sa sortie, où la presse lui préférait le très médiocre Crime Wave, le logiciel ne se fera clairement pas de nouveaux fans aujourd'hui, sauf peut-être parmi les masochistes les plus patients. À moins de vouloir absolument faire le tour de toute la production française, jouez plutôt à autre chose.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Une séquence beat-them-all/plateforme à peine médiocre... – ...suivie par l'une des séquences de simulation les plus débiles de toute l'histoire du jeu vidéo... – ...avant d'enchaîner avec une séquence run-and-gun totalement infaisable... – ...et il paraîtrait même, selon les quelques rares êtres humains qui affirment avoir vu le reste du jeu, que c'est encore pire après – Une jouabilité au mieux minable, et une difficulté rapidement insurmontable

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Cougar Force sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Ce programme développe des scènes plus variées au premier abord que celles de Crime Wave. Votre héros commencera par décimer une horde d’ennemis en mode beat-them-all. Plus loin, il pilotera un jet ou une moto, etc. Malheureusement, la plupart de ces scènes sont bien mal traitées. Toutes les phases de jeu beat-them-all sont pauvres et répétitives. »

Olivier Hautefeuille, Tilt n°86, janvier 1991, 12/20

Version Atari ST

| Développeurs : MDO – Coktel Vision |

| Éditeur : Tomahawk |

| Date de sortie : Décembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ double face (x3) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

On devine immédiatement en lançant Cougar Force sur Atari ST que cette version a été développée en parallèle de celle sur PC – ce qui n’a rien de très surprenant quand on connait la popularité de l’ordinateur d’Atari en France.

En fait, on comprend surtout que tout a été conçu en fonction du ST, comme le démontre le fait que la réalisation des deux versions est exactement identique, preuve que le mode VGA de la version DOS n’employait que seize couleurs. L’unique thème musical du jeu n’a pas changé d’une note – bref, c’est grosso modo le même jeu… au détail près que les sections en 3D temps réel, déjà pas enthousiasmantes sur PC, sont ici à la fois encore plus moches et surtout d’une lenteur qui ne serait que vaguement désagréable s’il ne fallait pas en plus composer avec des input lags de l’ordre de la demi-seconde, voire plus. Je ne sais pas qui a pensé que ce serait une bonne idée d’intégrer ces séquences, mais j’espère vraiment qu’il a quitté l’industrie immédiatement après. Dans tous les cas, on a affaire ici à un titre encore un peu plus médiocre que sur PC.

NOTE FINALE : 07/20

Cougar Force est un jeu qui a de toute évidence été développé pour l’Atari ST – au détail près que la valeureuse machine ne parvient même pas à faire tourner correctement les séquences en 3D dans des conditions décentes. Sachant que le reste est toujours aussi minable, le mieux est sans doute d’aller jouer à un bon jeu d’action à la place.

Version Amiga

| Développeurs : MDO – Coktel Vision |

| Éditeur : Tomahawk |

| Date de sortie : Janvier 1991 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ (x3) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 600 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Porté sur Amiga quelques semaines après les versions Atari ST et PC, Cougar Force adopte pour l’occasion un thème musical plus travaillé où l’auditeur modérément attentif reconnaîtra, vers le milieu, des passages entiers du thème iconique de James Bond. À cette facétie près, le jeu est globalement identique aux deux autres versions, sauf que le jeu m’a étrangement paru plus lent et les combats plus difficiles dans ce portage – dans les deux cas, ce n’était vraiment, mais alors vraiment pas nécessaire. Pour ne rien arranger, les séquences en 3D sont toujours aussi atrocement lentes. Bref, une nouvelle fois, un jeu à oublier – ce qui tombe bien puisque tout le monde l’a déjà fait.

NOTE FINALE : 07/20

Non seulement Cougar Force sur Amiga n’est pas meilleur que sur les autres machines, mais en se révélant encore un peu plus lent et un peu plus frustrant, il trouve peut-être même le moyen d’être encore pire ! Vraiment rien à sauver dans ce James Bond du pauvre qui devient un sous-OSS 117. Allez hop, poubelle.