Développeurs : Eigen Software – Insecta – Zicon Graphics Ltd. – Mr. Micro Ltd.

Éditeur : Electronic Arts, Inc.

Testé sur : Atari ST – Amiga

Version Atari ST

| Date de sortie : Septembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ (x2) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

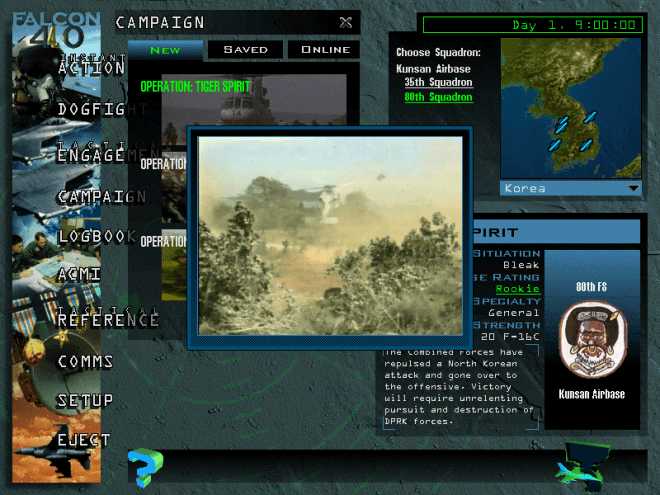

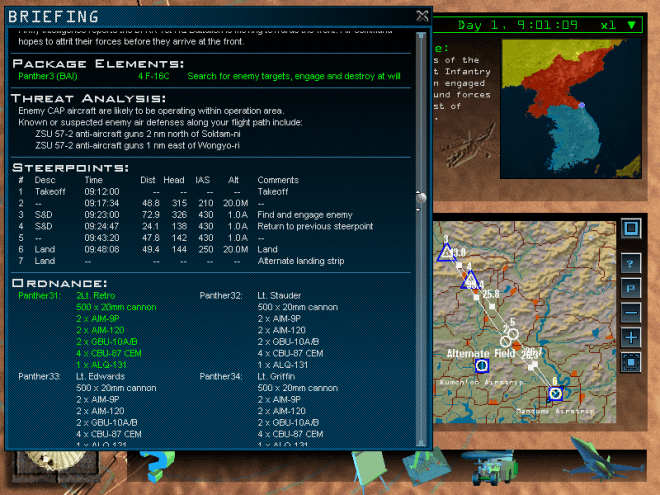

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Nouvelle expédition dans le royaume perdu de cette époque où le jeu vidéo était un artisanat, avec des titres que tout le monde a oublié, programmé par des gens que personne n’a jamais revus dans le domaine, et qui auront laissé derrière eux des programmes plus ou moins étranges qui auront parfois tenté quelque chose de différent sans forcément être bien certains de savoir quoi. Bref, de ce qui fait une large partie du charme du rétrogaming.

Magic Fly s’annonce d’entrée comme un logiciel relativement prometteur en la matière : développé par des inconnus n’ayant que cet unique jeu à leur actif, via l’impressionnante collaboration de pas moins de quatre studios différents dissimulant en fait… un total de cinq personnes, le titre n’en a pas moins été édité par Electronic Arts – pas exactement une petite entreprise indépendante – pour connaître un (très) fugace et relatif succès qui l’aura vu entrer à la 18ème place des ventes au Royaume-Uni en janvier 1991, avant d’en disparaître définitivement dès le mois suivant. La plupart des rares joueurs à en parler encore évoquent surtout une jouabilité inutilement complexe et une expérience pas vraiment assez ludique pour justifier l’investissement, et le titre n’a visiblement pas développé un culte suffisant pour permettre d’en trouver une solution complète où un longplay en vidéo. Autant dire une minuscule étoile filante passée trop vite dans la nuit de l’oubli sans laisser aucune trace derrière elle. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j’adore déterrer ce type de programme parce qu’en dépit des immanquables défauts qui ne manquent pas de justifier leur anonymat a posteriori, ils ont souvent le mérite d’avoir leur identité et leur charme propre et de rester surprenants ou déstabilisants à leur petit niveau.

Magic Fly (littéralement « la mouche magique »), c’est le nom de votre vaisseau spatial d’un futur indéterminé, envoyé dans un ancien astéroïde minier – aujourd’hui aux mains des triades de Ceti – afin d’y retrouver, d’y étudier et d’y détruire un prototype de vaisseau révolutionnaire baptisé « Moth » (qui peut cette fois désigner, au choix, une mite ou une phalène).

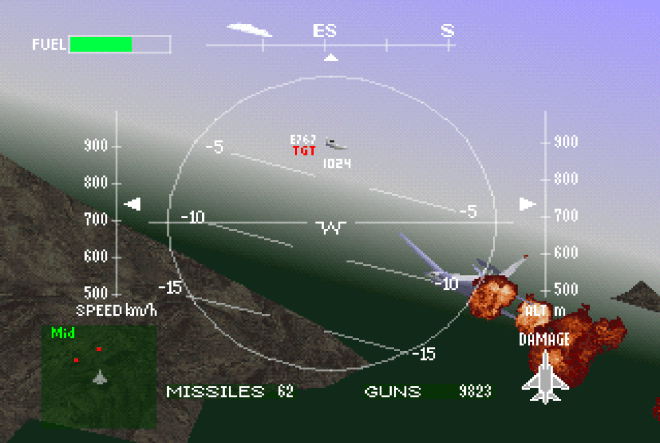

La mission, qui pourrait se limiter à suivre une tranchée pour tirer un missile, se veut néanmoins un petit peu plus complexe puisqu’il s’agira bel et bien d’explorer le réseau de tunnels à l’intérieur de l’astéroïde pour y accomplir une série d’objectifs précis : trouver et détruire le centre de communications, le cœur du réacteur, le système de défense, le centre informatique puis le fameux prototype, mettre la main sur un mécanisme baptisé « Atomic Sledgehammer » et l’utiliser pour faire sauter les charges nucléaires entreposées à bord, et parvenir à prendre la fuite. Oh, et tant qu’à faire, vous êtes également tenu de scanner la trentaine de types d’appareils ennemis qui chercheront à s’opposer à vous histoire d’en tirer le maximum d’informations. Fameux programme, donc. Le petit problème, c’est que je ne suis même pas certain qu’un seul être humain soit déjà parvenu à remplir un seul de ces objectifs – ne parlons même pas de les accomplir tous.

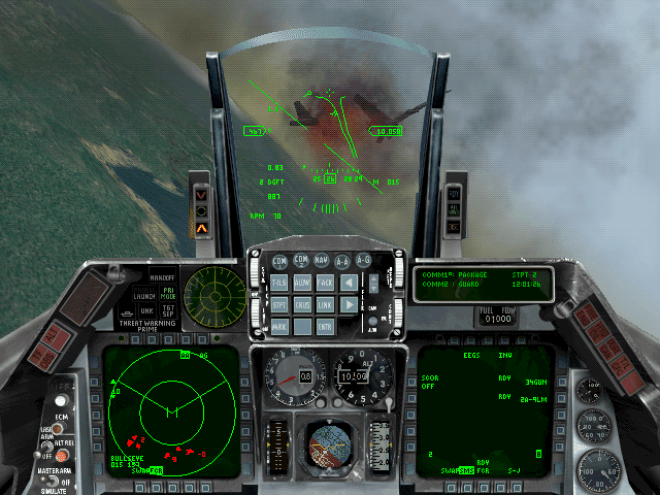

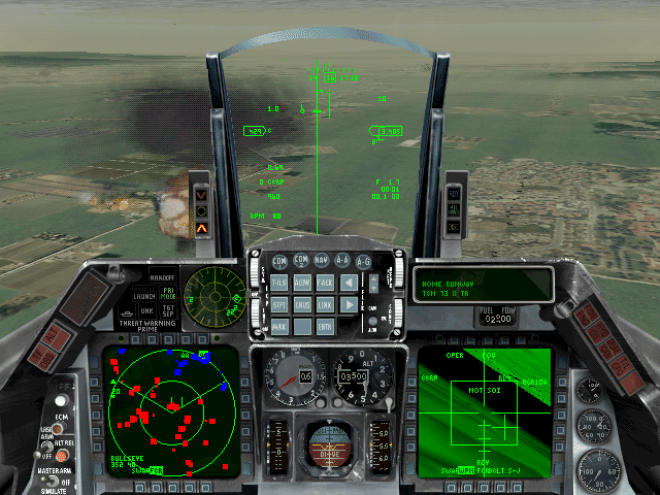

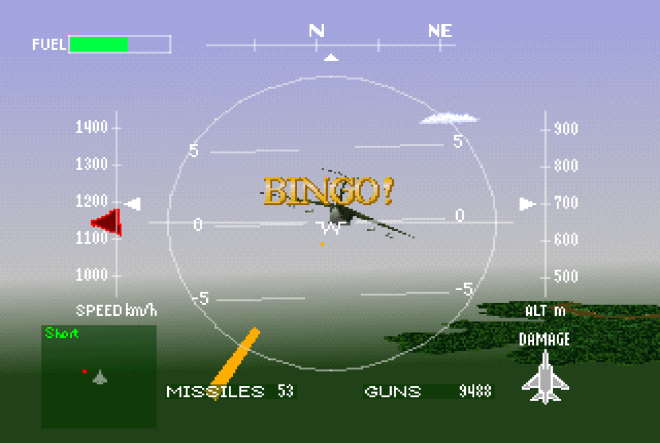

Le premier obstacle à se placer en travers de la route du joueur a en effet un nom : l’interface. Sans être un simulateur poussé nécessitant de longues heures de pratique pour accomplir quoi que ce soit, Magic Fly a la volonté d’offrir de nombreux mécanismes et dispositifs plus ou moins utiles ayant surtout pour principal défaut de compliquer une prise en mains qui aurait pu être beaucoup plus rapide si le programme n’avait pas tenu à proposer autant de choses.

Il y a ainsi toute une sélection d’armes – lasers, missiles, mines, filets, sans oublier le fameux « marteau atomique » ni votre scanner – dont l’immense majorité ne sera même pas accessible d’entrée de jeu, attendant d’être dénichée au sein de la tentaculaire structure. Il y a un radar servant à repérer des points d’accostage qui permettront de sauvegarder la partie et de régénérer son énergie, une jauge d’énergie, donc, dans laquelle viendront puiser la plupart de vos actions et qui représentera également la santé de votre vaisseau, un système de réparation des dégâts à activer manuellement sur une dizaine de composants de votre navire, un indicateur de vitesse, une base de données pour consulter les informations des vaisseaux scannés, un boost pour votre vaisseau, une carte en 3D… n’en jetez plus ! Et tant qu’à faire, toutes ces données seront accessibles via une interface utilisant à la fois la souris et le clavier, mais vous pouvez également utiliser le joystick pour gérer la vitesse et le roulis de votre vaisseau, surtout si vous avez la chance de vous être fait greffer une troisième main.

Cela fait beaucoup de choses à gérer, et même si la courbe de progression est loin d’être aussi intimidante qu’elle en a l’air au premier abord, disons simplement que Magic Fly n’est pas un jeu dans lequel on entre en cinq minutes. D’ailleurs, disons-le tout net : Magic Fly est très certainement un jeu où vous n’aurez rien accompli du tout, en cinq minutes. Ni même en quinze. En fait, derrière son très ambitieux menu se cache un problème finalement assez classique : celui de la démonstration technique qui a un peu oublié d’être un jeu.

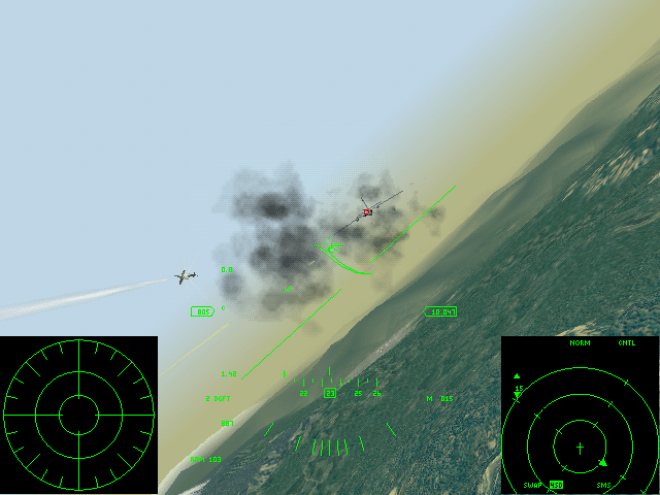

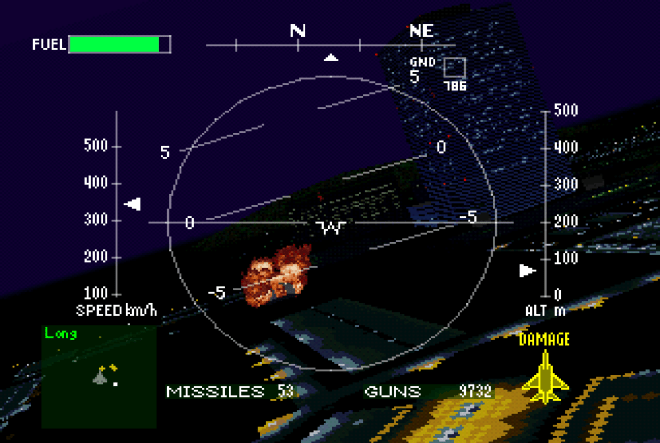

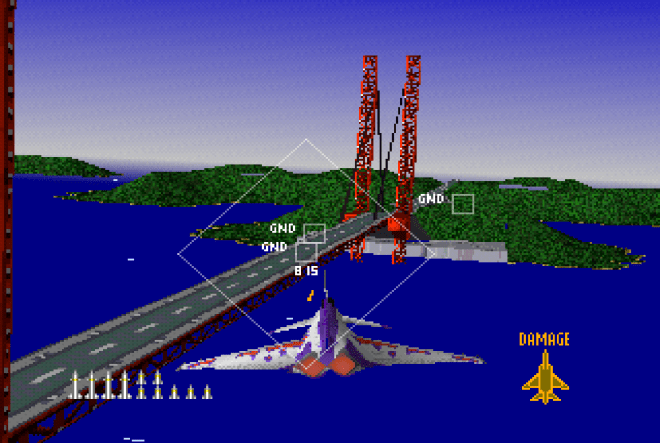

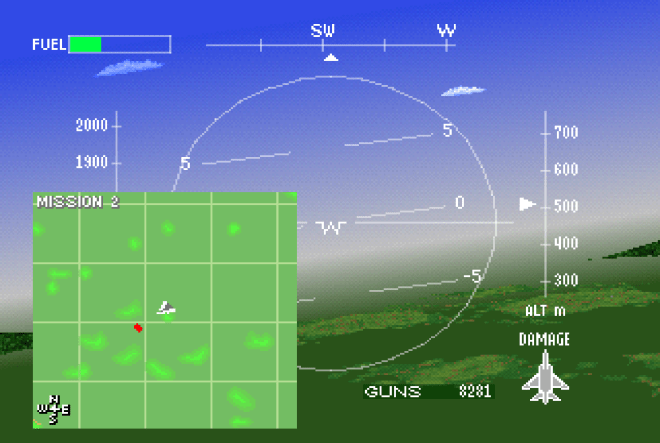

Car dans sa représentation permettant d’afficher les couloirs de l’astéroïde, au choix, sous forme de vecteurs ou de 3D surface pleine, il y a assurément quelque chose de précurseur et de vaguement fascinant dans ce qui aurait pu être un ancêtre de Descent ou, à défaut, un héritier de titres mêlant exploration et énigmes en 3D à la Total Eclipse ou à la Castle Master. Dans sa démarche, on sent bien que le jeu cherche surtout à s’approcher de cette deuxième catégorie, mais il se rate en beauté dans un aspect auquel on ne pensait pas assez à l’époque : le rythme. Non seulement il n’y a pas grand chose à voir, dans les couloirs de cet astéroïde, mais il n’y a surtout pas grand chose à faire : on peut parfois passer trente à quarante secondes à avancer en ligne droite sans rien croiser, et le vrai problème est qu’il peut tout à fait s’écouler des dizaines de minutes sans qu’il se produise quoi que ce soit de vaguement intéressant. Les ennemis sont suffisamment insignifiants et les armes suffisamment imprécises pour qu’il soit beaucoup plus rapide d’éviter les véhicules adverses que de chercher à les détruire, et l’aspect exploration se limitant à choisir une direction au hasard à chaque croisement pour tomber sur des portes fermées ne s’ouvrant que via des puzzles opaques ou peu intéressants de type taquin, on passe beaucoup de temps à faire des allers-et-retours sans intérêt dans des couloirs vides parcourus à un rythme de sénateur et à trouver le temps long, très long.

Ce qui m’empêche de détester Magic Fly, c’est qu’on sent bien qu’il y a un vrai jeu enfoui sous cet ennui et qu’il y a certainement matière à s’accrocher avec le bon état d’esprit tant cette 3D primitive est dotée du charme des débuts du genre. Mais combien de joueurs le feront ? Dans un titre où il n’y a pratiquement rien à voir, où on meurt tout seul en vidant ses réserves d’énergie, où il est très difficile de tenir une carte à cause de la troisième dimension et où l’action est plus théorique que pratique, le maigre potentiel ludique ne tient qu’à la curiosité d’espérer découvrir quelque chose d’un peu inattendu au sein de ces couloirs tous pareils qui auraient vraiment, vraiment gagné à être dix fois plus courts.

C’est un jeu d’action sans action, un jeu de réflexion sans réflexion, une simulation qui ne simule rien de vraiment intéressant ; reste donc un aspect exploration à réserver aux vrais mordus, aux nostalgiques de ces nuits passées devant un écran à chercher à aller toujours un peu plus loin pour révéler ce que personne n’a jamais eu la patience de voir, à savoir 95% du contenu du programme. Magic Fly n’est pas tant un mauvais jeu qu’une expérience ratée : c’est relativement jouable, ambitieux et bien réalisé pour l’époque, mais ça ne fonctionne tout simplement pas. Avec la patience nécessaire, il y a une vraie expédition en terre inconnue à mener, mais si ce n’est clairement pas le type d’expérience que vous cherchez – et personne ne vous en voudra –, le mieux est de laisser ce logiciel tranquille, dans l’attente des courageux archéologues qui décideront un jour de braver des heures d’ennui pour aller au bout. Bonne chance à eux, s’ils existent.

Vidéo – Cinq minutes de jeu :

NOTE FINALE : 11/20

Il aurait pu être un lointain ancêtre de Descent, mais à la vérité, le vrai problème de Magic Fly est qu'on se demande encore ce qu'il est réellement. En dépit de ses efforts pour apporter de la profondeur à son gameplay – au détriment de sa prise en main et de son ergonomie –, le titre conçu par Jeff Lawson et Mark Pickavance intrigue par séquences, mais peine à offrir davantage que de longues suites de couloirs où, pour être honnête, il ne se passe pas grand chose. Paradoxalement, c'est précisément par son côté opaque et déroutant que le jeu acquiert un certain charme et pourra accrocher le temps de quelques parties les explorateurs prêts à dompter sa courbe de progression – et son manque criant de rythme. Mais pour le commun des mortels, la parenthèse risque de se refermer très vite sans avoir laissé de souvenirs marquants, à part celui d'un ennui certain. Un potentiel réel mais mal, très mal matérialisé.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une interface inutilement complexe...

– ...qui ne suffit pas à dissimuler de gros, gros problèmes de rythme...

– ...ni une réalisation qui, pour efficace qu'elle soit, n'offre vraiment pas grand chose à voir ou à entendre

– Un déroulement qui parvient à être totalement opaque – ce qui, pour une suite de couloirs, est un bel exploit

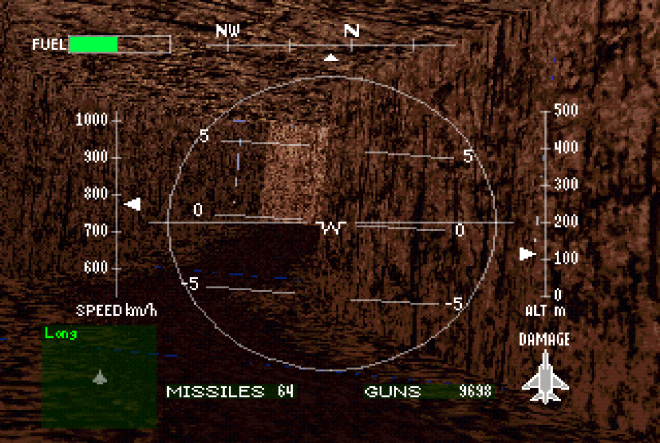

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Magic Fly sur un écran cathodique :

Version Amiga

| Développeurs : Eigen Software – Insecta – Zicon Graphics Ltd. – Mr. Micro Ltd. |

| Éditeur : Electronic Arts, Inc. |

| Date de sortie : Octobre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ (x3) |

| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 600 |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko* Mode graphique supporté : OCS/ECS *Optimisé pour les modèles à 1Mo |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Magic Fly aura été développé en parallèle sur Amiga et Atari ST par la même équipe, ce qui aura permis aux deux versions de voir le jour à peu près en même temps et d’offrir une expérience relativement similaire. Pour tout dire, parler de « clones » serait sans doute parfaitement approprié, l’itération Amiga n’offrant pas une couleur ou un polygone de plus que la version Atari ST. Niveau vitesse, c’est peut-être même un peu plus lent sur la machine de Commodore, mais pour être honnête la différence n’est pas ébouriffante. Du côté du son, les (très rares) bruitages sont un peu meilleurs, et la musique de l’écran-titre offre le même rendu – et non, il n’y en a toujours pas en jeu. Bref, le même jeu pour le même résultat, on ne peut donc que regretter que celui-ci ne soit pas un peu plus emballant.

NOTE FINALE : 11/20

Inutile de chercher une réelle différence entre la version Amiga de Magic Fly et celle parue à la même période sur Atari ST : c’est pour ainsi dire exactement le même jeu, à quelques infimes nuances dans le rendu des bruitages et dans le framerate près. Une curiosité qui, une nouvelle fois, aura bien du mal à passionner les foules.

Les avis de l’époque :

« Magic Fly est un logiciel de bonne qualité. »

Éric Caberia, Tilt n°84, décembre 1990, 14/20

« Le plus grand des péchés est que le jeu en lui même, au-delà de représenter un véritable « tour de torpeur » de programmation, est incroyablement ennuyeux. Magic Fly aurait pu être un bon jeu mais quelque chose est vraiment parti en vrille en cours de route. »

Your Amiga, décembre 1990, 60% (traduit de l’anglais par mes soins)