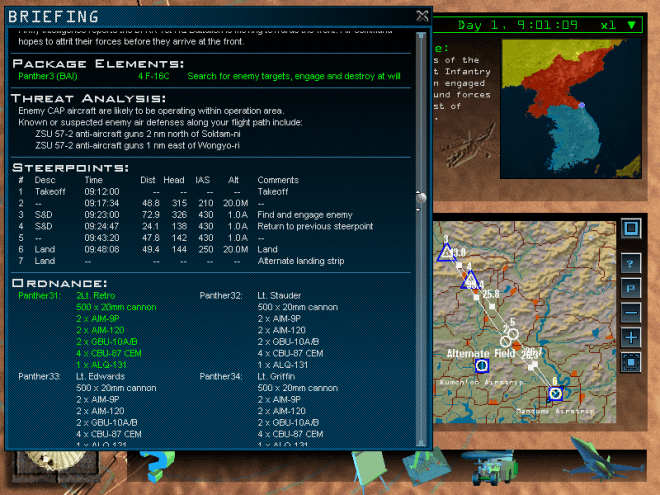

Développeur : Valve L.L.C.

Éditeur : Sierra On-Line, Inc.

Graphie originale : Hλlf-Life

Titre alternatif : Quiver (titre de travail)

Testé sur : PC (Windows 9x)

Disponible sur : Linux, MacOS, Windows

Présent au sein des compilations :

- Half-Life : Le Jeu de l’Année (1999 – PC (Windows 9x))

- Half-Life 2 (Gold Edition) (2004 – Windows)

- Half-Life 2 (Silver Edition) (2004 – Windows)

- Half-Life : Complete (2008 – Windows)

- Valve Complete Pack (2008 – Windows)

En vente sur : Steam.com (Linux, MacOS, Windows)

Le remake du jeu : Black Mesa (2015 – Linux, Windows)

En vente sur : Steam.com (Linux, Windows)

L’extension du jeu : Half-Life : Opposing Force

Version PC (Windows 9x)

| Date de sortie : 19 novembre 1998 (Amérique du Nord) – Novembre 1998 (Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 à 32 (via internet ou réseau local) |

| Langues : Allemand, anglais, espagnol, français, italien |

| Supports : CD-ROM, dématérialisé |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick, souris Reconnaissance du retour de force |

| Version testée : Version dématérialisée testée sous Windows 11 |

| Configuration minimale : Processeur : Intel Pentium 133MHz – OS : Windows 95 – RAM : 24 Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 2X (300ko/s) Configuration graphique : DirectX : 6 – API : Direct3D, Glide, OpenGL Configuration sonore : A3D, EAX |

L’histoire vidéoludique n’est pas faite que de prises de décisions ; elle est surtout écrite par ceux qui ont le talent pour les matérialiser.

Il y aurait sans doute énormément de choses à dire sur l’année 1998, du point de vue des joueurs.

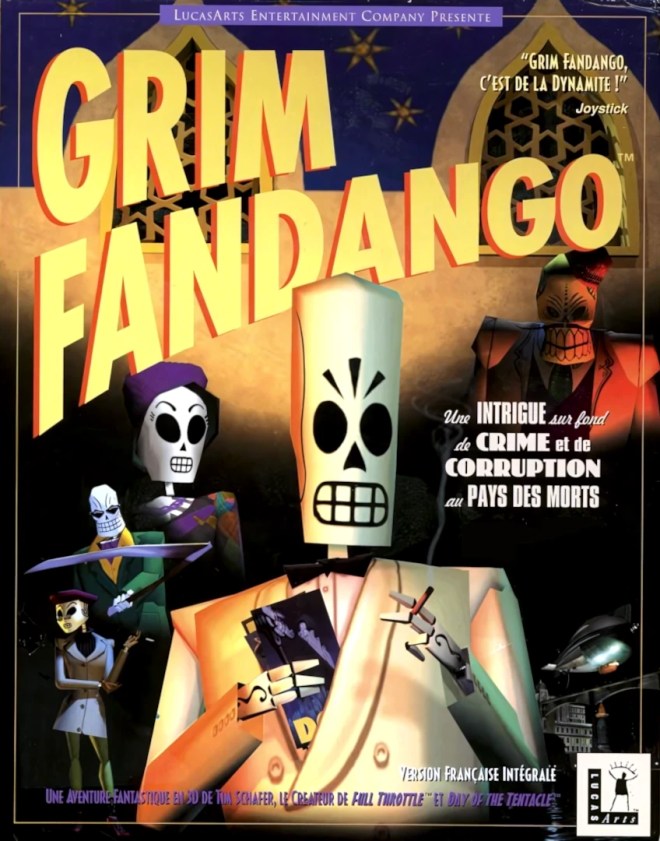

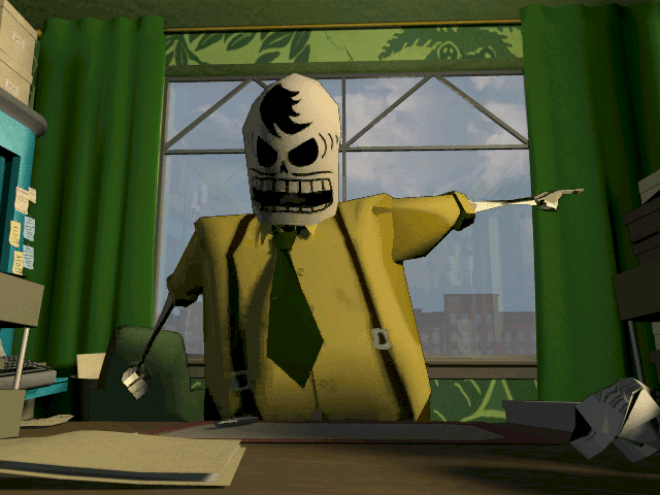

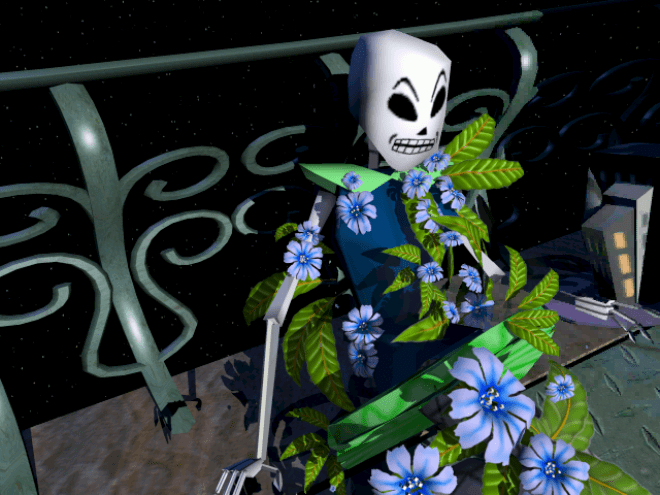

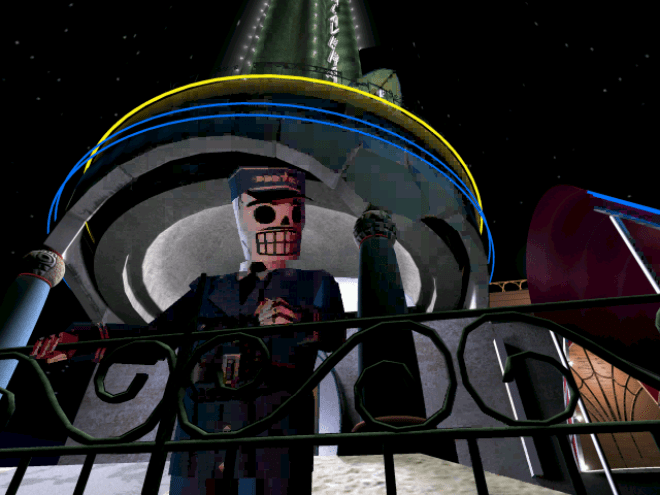

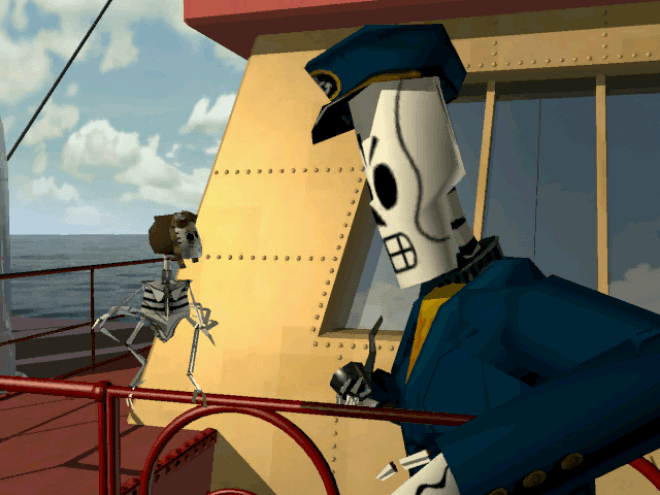

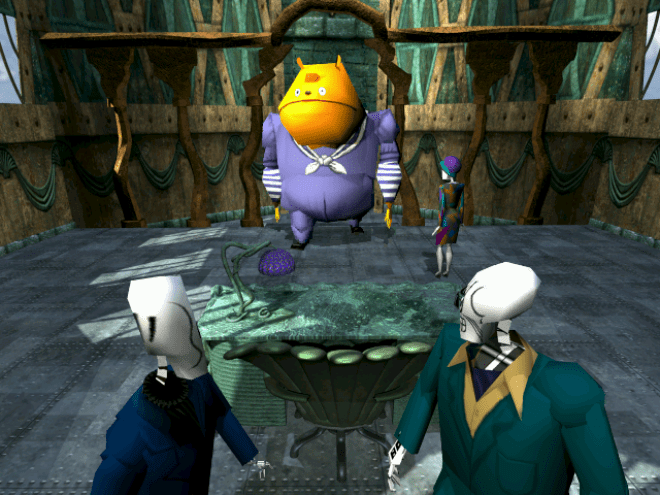

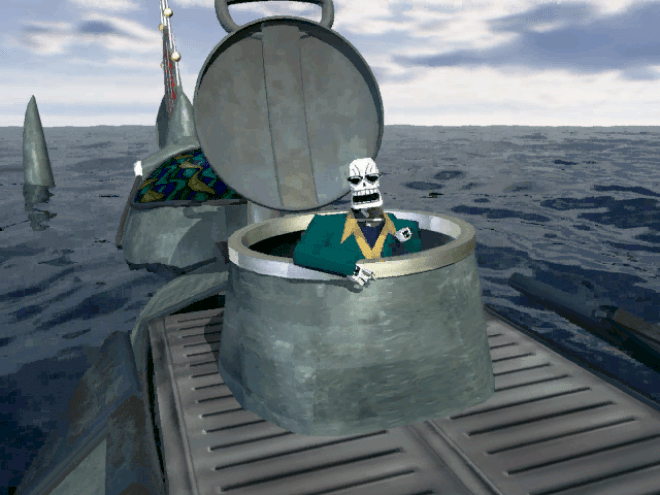

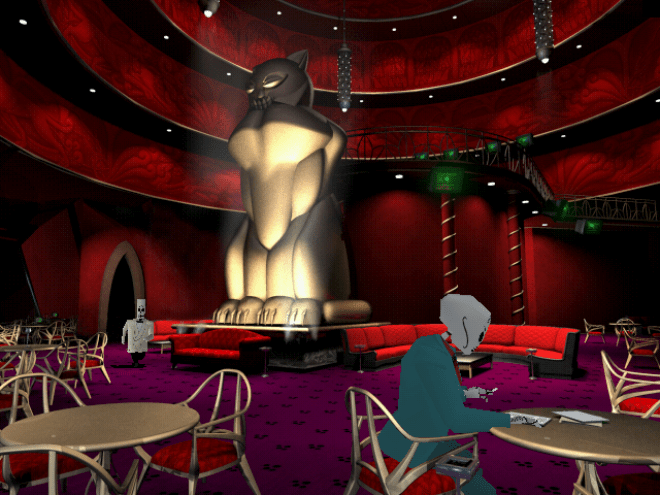

Souvent considérée comme l’une des plus grandes années qui soient pour son ratio de chefs d’œuvres commercialisée sur cette période de 365 jours (on pourrait notamment citer Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Grim Fandango, Baldur’s Gate, Starcraft, SoulCalibur…), 1998 a également coïncidé avec ce qu’on pourrait considérer comme l’une des dernières grandes révolutions du FPS. Et pour mieux aborder cette fameuse révolution, il m’apparait pertinent aujourd’hui d’évoquer trois titres parus à quelques mois d’écart à peine les uns des autres et qui résument parfaitement, à mes yeux, les tentations et les impasses que le genre a dû affronter pour parvenir, non seulement à se réinventer, mais aussi à contribuer à redéfinir durablement les attentes en termes de game design pour les décennies à venir.

Le premier est sorti un mois à peine avant Half-Life et s’est immédiatement accompagné de retours critiques extrêmement positifs, notamment pour son fun, ses multiples idées et sa philosophie générale qui tendait à l’inscrire comme une forme d’héritier de Duke Nukem 3D. En fait, il a même été si bien accueilli que certains magazines sont même allés jusqu’à lui accorder des notes supérieures à celles reçues par Half-Life, le décrétant plus amusant à jouer que le hit de Valve ! Ironiquement, le titre aura immédiatement fait face à un énorme retour de bâton pour avoir commercialisé une version buguée et moins avancée que celle envoyée aux rédactions (!) pour les fêtes de Noël, et il aura été depuis si efficacement balayé de la mémoire collective que je serais à peine surpris que la moitié des lecteurs de cet article ne se souviennent même pas du nom de Sin, ce jeu qui aurait pu être la grande révélation FPS de 1988…

Le deuxième, lui, est paru quelques mois plus tôt et son nom est sans doute mieux connu, en particulier grâce à son héritage – qui donne notamment encore son nom à l’un des moteurs 3D les plus employés de nos jours : Unreal. Le titre d’Epic MegaGames est intéressant en ce qu’il a opéré des choix assez semblables à ceux d’Half-Life : un moteur 3D alors à la pointe de la technologie, une narration dépourvue de cinématiques, un environnement qui représente un axe central de ce qui fait la force de l’aventure. Pourtant, bien qu’engagé dans la bonne direction, Unreal aura échoué à peaufiner son approche en se ratant notamment dans son rythme, ce qui aura notamment conduit un journaliste à le définir comme « l’ennui en seize millions de couleurs ». Preuve que créer un monde, raconter une histoire, impliquer le joueur et garder l’ensemble ludique sont quatre mécanismes qui demandent beaucoup de talent pour être mêlés harmonieusement en un tout.

Et ce « tout », aux yeux de l’histoire, se nomma donc Half-Life.

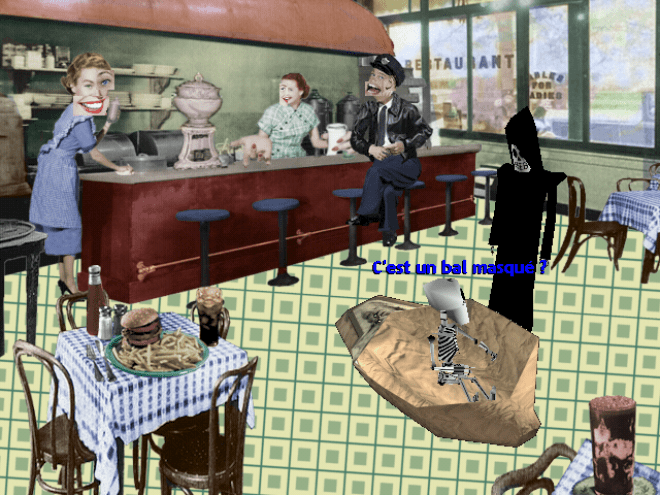

Half-Life est une association de choix radicaux menés d’une main de maître et exécutés à la perfection, via un moteur de Quake si lourdement modifié qu’il en est à peine reconnaissable – une assez bonne parabole de l’effet que le titre a eu sur le genre et sur le jeu vidéo dans son entier. C’est, par exemple, un jeu de tir où le joueur ne tire pas un seul coup de feu au cours des vingt premières minutes. C’est presque une redéfinition du jeu d’aventure (qui, on s’en souvient, périclitait sous sa forme de point-and-click à la même période – un fait qui était sans doute loin d’être une coïncidence), et c’est surtout un véritable acte fondateur en termes de ce qu’on appelle aujourd’hui le narrative design – littéralement l’art de raconter une histoire par tous les moyens que ce soit : les mots, les sons, les images, les actions du joueur.

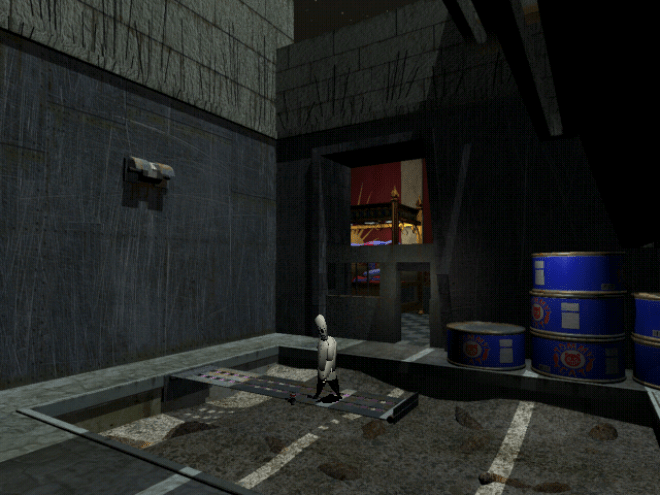

Comme un symbole, le jeu débute d’ailleurs par un saisissant paradoxe : en plaçant le joueur… dans un tram qui traverse le centre de recherche de Black Mesa, à la fois spectateur d’une exposition placée –littéralement – sur des rails en lui distribuant les informations nécessaires sur le lieu qu’il visite et sur le personnage de Gordon Freeman qu’il incarne, et acteur en temps réel puisqu’il peut déjà se déplacer au sein de la rame et aller guetter les dizaines de petites saynètes qui se déroulent en temps réel sous ses yeux. Un excellent résumé de ce qui va composer le sel de l’expérience, et sa principale révolution : dans Half-Life, il n’y a pas de scène cinématique pour raconter les événements en cherchant à singer la mise en scène cinématographique ; le jeu est la cinématique. Quoi qu’il se produise, tout est toujours vécu en temps réel par le joueur, directement depuis les yeux de son personnage – qu’il ne verra d’ailleurs jamais « extérieurement » ailleurs que dans le manuel ou la boîte du jeu – et le monde vit autour de lui par le biais de scripts qui renforcent l’immersion d’une façon encore jamais approchée en 1998 ; tout à coup, il y a une réalité autour du joueur, et celle-ci semble vivre une vie bourrée de détails avec ou sans lui. Half-Life présente un monde à la fois crédible et vivant, qui parvient à constamment faire oublier sa nature de grand couloir guidé – et c’est là sa première magie.

Justement, les premiers instants au sein de Black Mesa seront l’occasion de propulser le joueur dans un univers débordant d’activité où Gordon Freeman vient participer à une expérience qui, on s’en doute, va mal tourner et plonger l’endroit dans une crise de science-fiction quelque part entre l’invasion de créature extraterrestres et l’inévitable « nettoyage » mené par les autorités compétentes. Les scientifiques et les gardes du centre lui parlent, le saluent, lui expose les enjeux, s’engueulent devant lui. Tandis que le joueur avance, il peut déjà détecter les indices de la catastrophe à venir : les ordinateurs qui plantent, ceux qui explosent, les chercheurs qui exposent leurs doutes ; il peut également aller faire mumuse avec le micro-ondes dans la salle de repos – en un mot, il est libre sans l’être, mais c’est bel et bien à lui que revient le choix ou non d’aller piocher des informations additionnelles à sa convenance.

Tout le reste du jeu est à cette image : une longue visite guidée d’environ huit heures, qui parvient à offrir l’illusion qu’elle n’est pas guidée et que le monde n’existe pas qu’en fonction des actions du joueur – ce qui est faux, bien sûr, mais l’important est que ça marche et qu’on y croit à fond. Qu’un scientifique se fasse boulotter sous ses yeux, qu’un extraterrestre se téléporte dans son dos au moment où il s’apprêtait à ouvrir une porte ou qu’il voit des marines ouvrir le feu sur des civils qui pensaient voir débarquer leur salut, le joueur se sent constamment élément d’un tout plus vaste qui semble raconter constamment de nombreuses histoires sous ses yeux. Le fameux « film interactif » qu’avaient cherché à être tant de jeu d’aventure, Half-Life l’accomplissait enfin en montant à fond un curseur qu’Unreal, par exemple, n’avait finalement qu’effleuré : celui de l’immersion. À des kilomètres des Doom, des Quake ou des Duke Nukem 3D qui ne cherchaient jamais réellement à dépasser le stade du « avancer dans des niveaux en tuant des monstres », Half-Life est un jeu de tir qui se vit, avec ses respirations, ses moments de tensions, ses phases d’action bourrées d’adrénaline et ses séquences d’horreur où le joueur se demande ce qui va bien pouvoir lui tomber dessus. C’est un récit, un vrai, avec un rythme pensé en conséquence comme le serait celui d’un livre ou d’un film – mais sans que le joueur ne s’en sente jamais spectateur ou prisonnier. Et ça change tout.

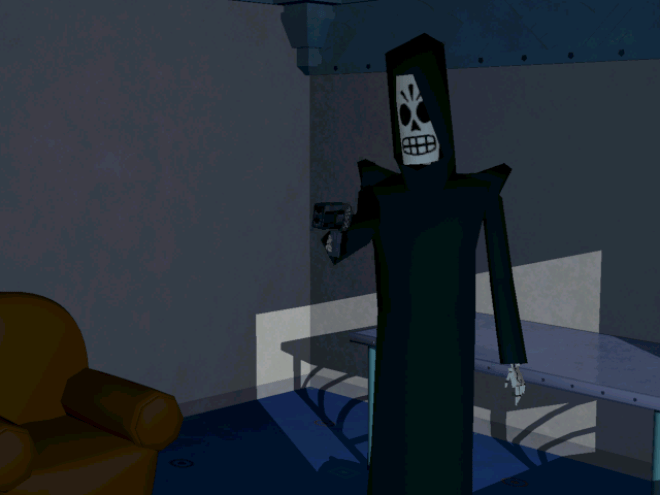

L’un des pics de cette immersion formidable tient d’ailleurs en un domaine que l’on cite d’ordinaire assez peu dans les FPS : l’intelligence artificielle. Dans le domaine, Half-Life aura marqué les esprits – et il les aura d’ailleurs si bien marqués que le comportement de ses militaires, capables d’agir en équipe et de débusquer le joueur à coups de grenade au moment où celui-ci pensait tranquillement attendre dans un coin que ses ennemis viennent bêtement s’aligner devant lui, est encore cité comme un modèle du genre presque trente ans plus tard, avec celui d’un jeu comme F.E.A.R.

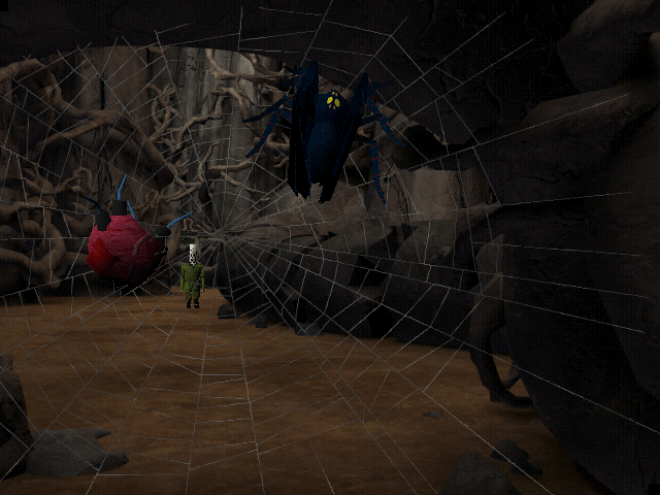

Là encore, tout est dans l’art de savoir « parler » au joueur sans le dire : il peut entendre les soldats communiquer par radio, l’informer de leurs intentions avant qu’il ne les voie, lui donner suffisamment l’illusion de l’intelligence pour qu’il ait réellement le sentiment de jouer au chat et à la souris contre de vrais humains – sentiment encore renforcé par le fait que les extraterrestres, eux, adoptent pour leur part des approches beaucoup plus directes et reposant sur la surprise (ils peuvent apparaître de nulle part) davantage que sur la stratégie. Bref, les ennemis ne se comportent pas tous de la même façon et demandent de s’adapter à leurs capacités. Le pied. Surtout quand le jeu n’hésite pas, naturellement, à inviter constamment de nouvelles difficultés : des forces spéciales qui se déplacent furtivement et surtout extrêmement vite, des blindés, des hélicoptères, des snipers… et même des boss, bien sûr, qui devront systématiquement être vaincus par la jugeote plutôt qu’en gaspillant inutilement des munitions dont vous allez souvent manquer.

Le plus bel accomplissement du mode solo de ce Half-Life (car il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur le multijoueur, mais celui-ci ayant naturellement perdu un peu de sa pertinence en presque trente ans, on se contentera de rappeler que celui-ci aura rapidement enfanté de mods gratuits baptisés, entre autres, Team Fortress ou Counter Strike…) reste cependant sa formidable variété. Un film ou une attraction de huit heures, c’est long, il convient donc de saluer une nouvelle fois l’efficacité du rythme qui sait parfaitement alterner les plaisirs.

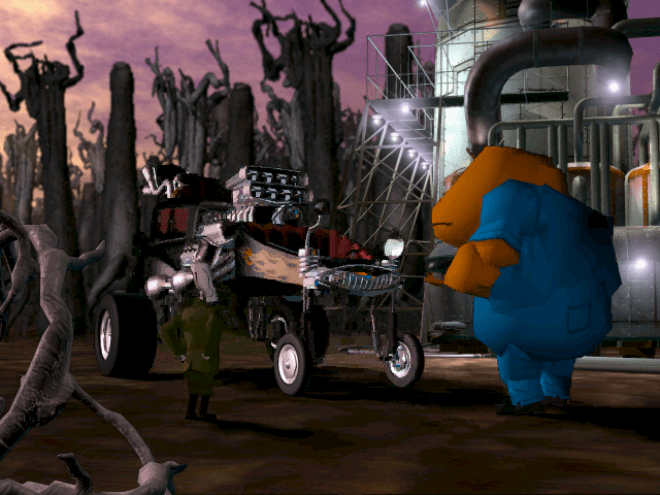

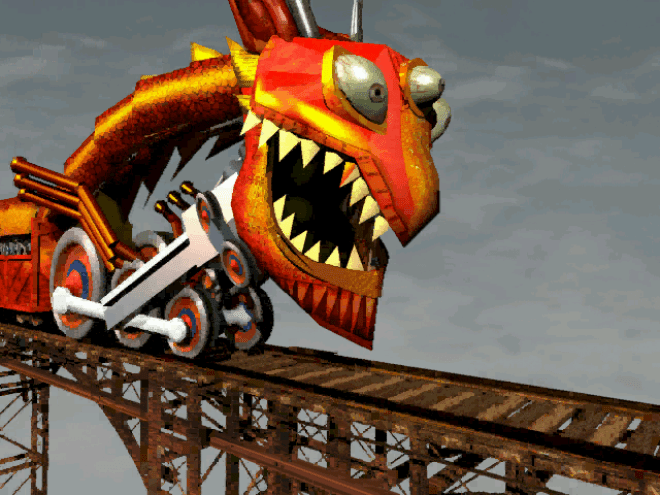

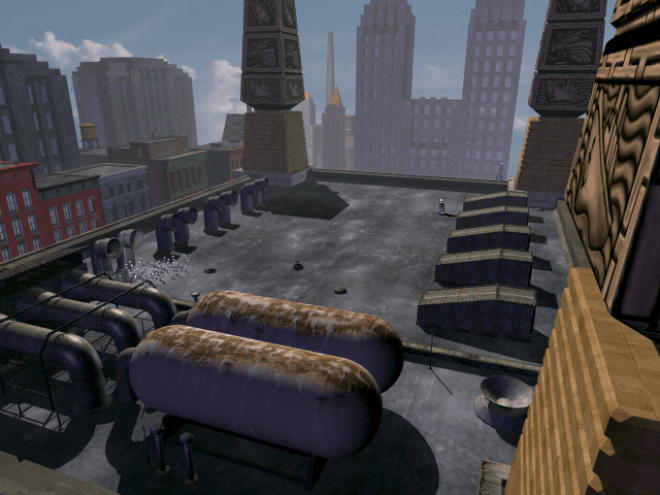

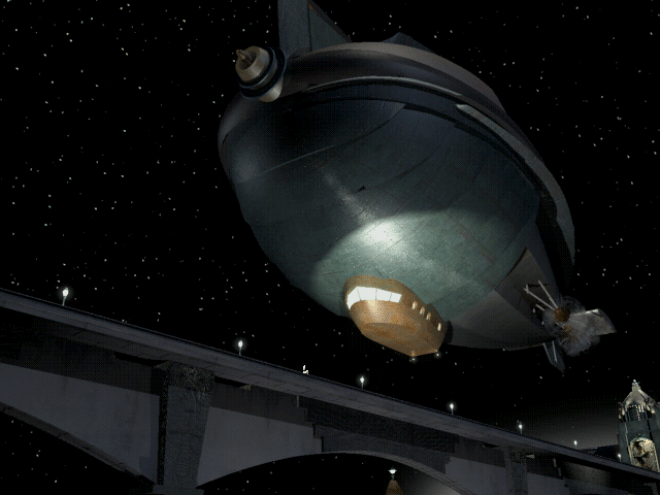

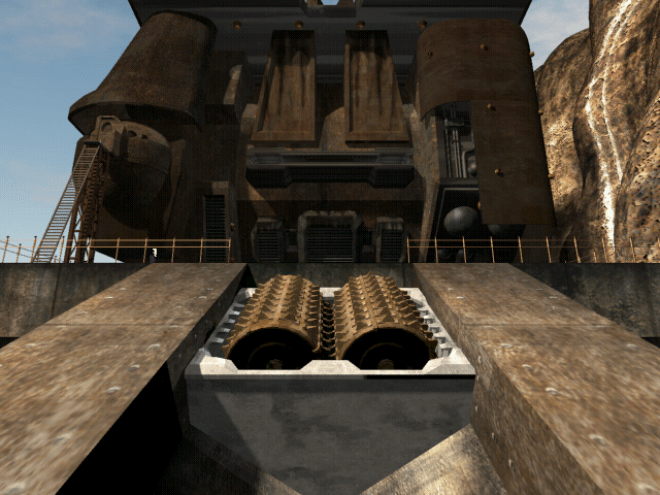

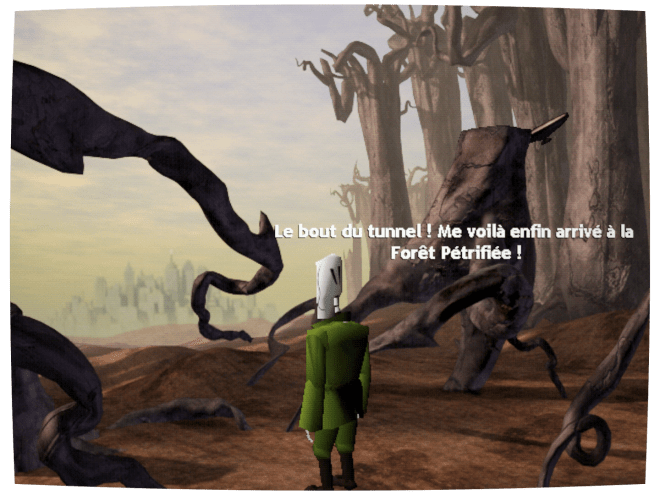

Entre des séquences au bord du thriller reposant sur le jump scare, de véritables épreuves d’endurance (cet hélicoptère qui va vous poursuivre pendant tout un niveau avant que vous ne mettiez la main sur un lance-roquette), des éléments scénarisés revisitant de grands classiques (comme de devoir sortir en vitesse d’un broyeur d’ordures), de véritables morceaux de bravoure mêlant réflexion, action et stratégie (le réseau de chemin de fer souterrain…), le jeu fonctionne parce que Black Mesa fonctionne, et que chaque couloir, chaque canyon, chaque extérieur comme chaque intérieur fonctionne – on a envie d’y croire, et on y croit. Il est d’autant plus regrettable que le jeu s’égare quelque peu dans son arc final, en lançant le joueur sur une planète extraterrestre certes dépaysante mais où le level design perd de son efficacité précisément parce qu’on perd le contact avec le réel et avec ce centre de recherche plus vrai que nature. Signe, malgré tout, de la qualité de l’expérience : ces huit heures sans aucun temps faible paraissent un peu courtes, et on aurait volontiers signé pour cinq ou six heures de plus à Black Mesa. C’est plutôt bon signe, non ?

Quoi qu’il en soit, difficile aujourd’hui de mesurer la totalité de l’influence du jeu de Valve, qui aura raflé tous les suffrages quasiment du jour au lendemain en offrant aux joueurs une expérience qui semblait avoir dix ans d’avance sur toutes les autres sans jamais paraître contraignante de par ses expérimentations – au contraire, jamais le joueur n’avait à ce point été pris par la main et mené par le bout du nez à son insu, et c’est en cela qu’on ne pourrait plus jamais raconter une histoire tout-à-fait de la même façon après Half-Life.

Sans le hit de Valve, combien d’années aurait-il encore fallu pour connaître le débarquement en temps réel de Medal of Honor : Allied Assault, pour découvrir les secrets de Rapture dans Bioshock ? Inutile d’imaginer des réalités alternatives, cependant : le fait est, surtout, qu’Half-Life demeure un jeu extraordinairement efficace à jouer avec près de trente ans de recul, précisément parce qu’il a assis toutes les fondations de ce qu’est devenu une expérience narrative à la première personne – ce moment où les jeux de tirs ne se sont plus limités du tout à tirer et sont devenus une étrange passerelle entre aventure, réflexion, action et jeu de rôle, une immersion qui peut livrer aussi bien des expériences trop vastes pour simplement être qualifiées de FPS, à la Deus Ex, que des jeux-couloirs reposant sur le spectacle et les moments de bravoure à la Call of Duty : Modern Warfare. Un moment où les genres sont devenus un peu trop étroits pour définir les jeux et sont simplement devenus des composantes au sein de projets plus ambitieux, plus complexes, et souvent plus passionnants.

Half-Life était un point de départ. Il ne connaîtra peut-être jamais son terme.

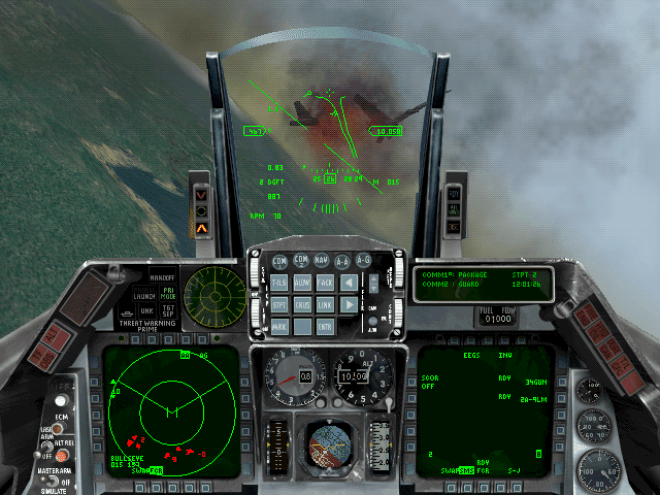

Vidéo – Quinze minutes de jeu :

NOTE FINALE : 19,5/20

Comme tant d'autres jeux ayant connu le succès à la même période, Half-Life aurait pu n'être qu'une sensation ponctuelle, la dernière démonstration technique apte à fasciner les foules qui venaient d'acquérir leur carte accélératrice 3D le temps d'être supplanté par la prochaine révolution technique quelques mois plus tard. Ce que le titre de Valve sera parvenu à être, cependant, est à la fois le logiciel le plus marquant de toute l'histoire du genre – devant Doom ou Quake – et l'acte de naissance du jeu vidéo moderne dans pratiquement tout ce qu'il a eu à offrir au cours des trois dernières décennies. Half-Life n'est pas un simple jeu de tir, c'est un exercice fondateur en termes de narrative design, avec un monde d'un réalisme encore jamais observé, une intelligence artificielle qui peut encore donner des leçons à bien des jeux qui paraissent aujourd'hui et une dimension narrative reposant intégralement sur les scripts et sur l'immersion du joueur et jamais sur un aspect cinématique qui le relèguerait au rang de spectateur. C'est une expérience qui se vit à la première personne à un niveau que n'avait jamais approché aucun programme de l'époque, et cela reste un véritable modèle en matière de rythme, de variété et de jouabilité – un titre qui se pratique avec un plaisir égal en dépit du passage des années, ce qui, considéré à tout ce qui s'est passé depuis lors, n'est pas un mince exploit. En y ajoutant un multijoueur qui aura offert au monde Team Fortress et Counter Strike, était-il simplement possible de s'approcher davantage de la perfection ? On cherche encore.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Une excellente campagne solo qu'on aurait aimé encore un peu plus longue...

– ...et donc l'arc final est clairement moins intéressant que toute la partie à l'intérieur de Black Mesa

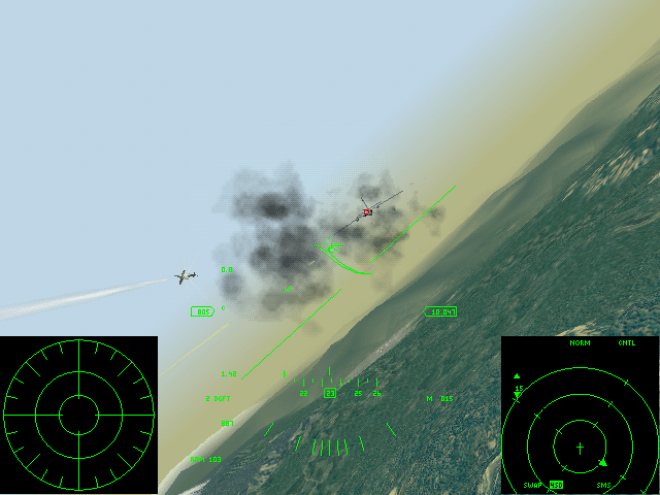

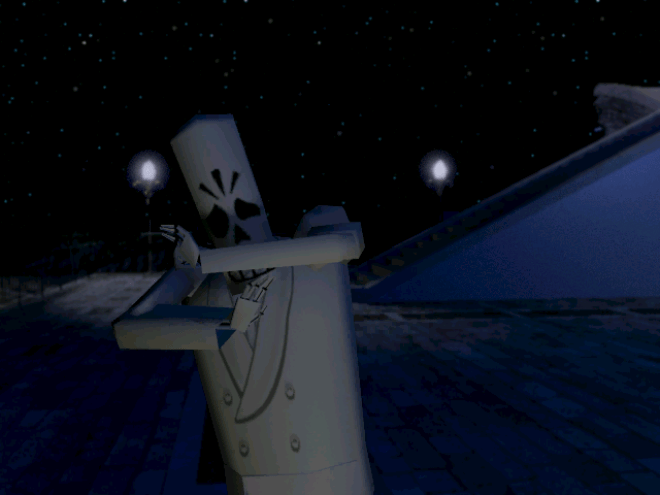

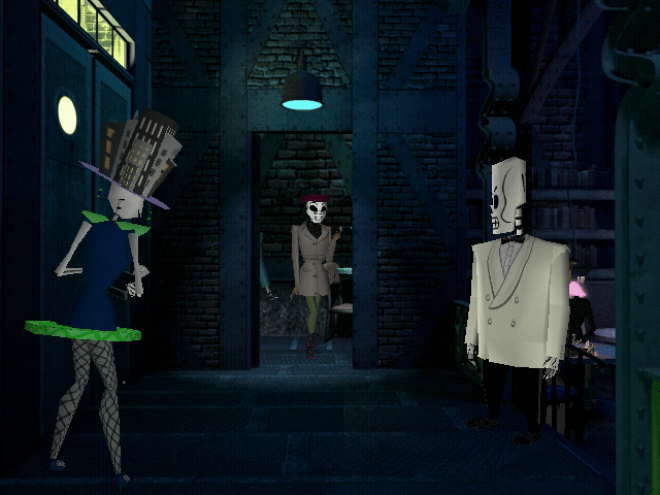

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Half-Life sur un écran cathodique :

L’extension du jeu :

Half-Life : Opposing Force

| Développeur : Gearbox Software LLC |

| Date de sortie : Novembre 1999 |

| Testé sur : PC (Windows 9x) |

| Disponible sur : Linux, MacOS, Windows |

| En vente sur : Steam.com (Linux, MacOS, Windows) |

Étant donné le succès critique et commercial instantanément rencontré par Half-Life (primé plus de cinquante fois lors de l’année suivant sa sortie !), la question d’une suite se posait à peine tant elle était évidente. Celle-ci, on le sait, mettra tout de même près de six ans à se matérialiser, mais dans le laps de temps Valve aura su combler le vide en confiant plusieurs extensions à un jeune studio appelé, lui aussi, à faire du bruit : Gearbox – connu depuis lors principalement pour la licence des Borderlands, ce qui reste un peu réducteur lorsqu’on se souvient que l’équipe a également travaillé sur huit des dix licences de FPS les plus vendues de tous les temps, parmi lesquelles Doom, Quake, Halo ou Unreal.

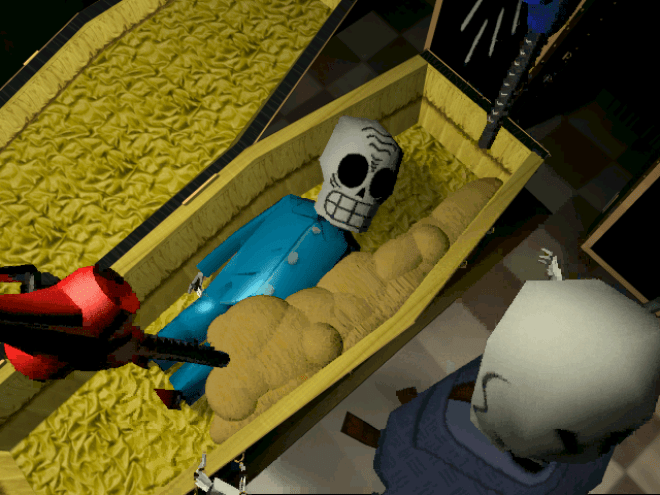

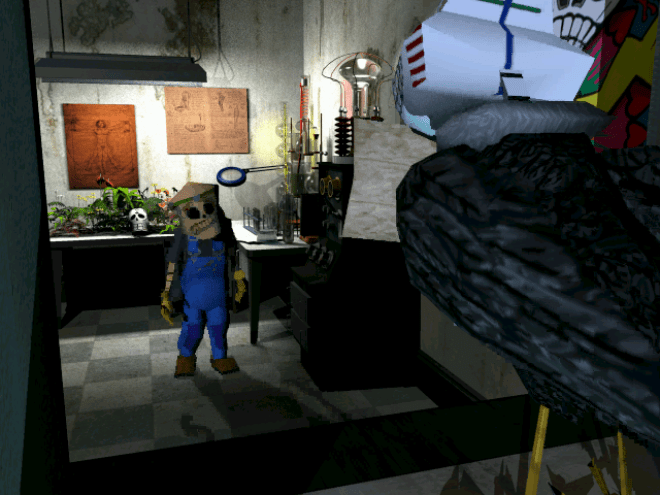

La première de ces extensions1 (et la dernière à concerner notre site dont la période traitée ne s’étend pas au-delà du XXe siècle) se sera donc nommée Opposing Force, et sa première bonne idée est de ne pas être une suite aux aventures de Gordon Freeman à Black Mesa. En fait, elle se déroule exactement en même temps que l’histoire principale, mais place cette fois le joueur aux commandes de l’un des marines envoyé nettoyer l’endroit – un excellent prétexte pour ré-explorer le complexe scientifique et recroiser des lieux connus, mais toujours sous un autre point de vue. Et pour bien entretenir la référence, il sera même possible de croiser ce bon vieux Gordon – mais pas assez longtemps pour avoir l’opportunité de lui tirer dessus, vous vous en doutez – ainsi, naturellement, que le mystérieux homme à la mallette… Bref, c’est du Half-Life qui propose du Half-Life sans risquer de spolier par avance Half-Life 2 : que du bénef pour tout le monde.

Le titre fait donc le choix d’assumer son parti-pris d’un bout à l’autre, avec notamment un mode entrainement qui prend cette fois la forme d’un camp de formation militaire lourdement chargé en références à Full Metal Jacket. Pour le reste, le marine contrôlé par le joueur – un caporal nommé Shephard – est doté exactement des mêmes capacités que Gordon Freeman, la fameuse combinaison HEV étant remplacée ici par une armure aux capacités exactement équivalentes (mais moins bavarde).

Fort logiquement, le militaire va être amené à croiser les mêmes ennemis que Freeman (y compris les Black Ops, qui tiendront ici le rôle des marines d’Half-Life en vous confrontant à une intelligence artificielle posant d’autres défis que les extraterrestres), mais aussi avec quelques nouveaux venus dont deux boss et plusieurs nouvelles races extraterrestres, ainsi qu’avec de nouvelles armes et avec des lunettes de vision nocturne en lieu et place de la bonne vieille lampe de poche. La nouveauté la plus intéressante, cependant, vient du reste de votre peloton : vous serez régulièrement amené à croiser d’autres militaires qui pourront vous suivre exactement comme les scientifiques et les gardes de Black Mesa, mais qui seront au centre de quelques petites énigmes en étant doté de capacités spécifiques dont il vous faudra tirer parti. Par exemple, l’ingénieur pourra découper des portes bloquées au chalumeau, le médic pourra remettre d’autres membres d’équipes (y compris vous-même), sur pied, etc. – un excellent mécanisme qui fait penser au Team Fortress sur lequel Gearbox a également travaillé, et qui était inclus par défaut avec le jeu de base depuis le patch 1.0.0.9 du 7 avril 1999. Seul regret : le concept, encore très embryonnaire, est largement sous-exploité et ne vient introduire ici qu’un peu plus de variété dans une extension qui parvient, malgré ses très nombreuses similitudes avec Half-Life, à ne jamais se montrer inutilement redondante. Plusieurs des nouvelles armes sont d’ailleurs particulièrement bien senties, comme par exemple ce grappin organique qui ouvre de nouvelles possibilités de navigation, ou encore le très pratique fusil de sniper qui permettra de gérer les ennemis les plus coriaces à une distance très appréciable.

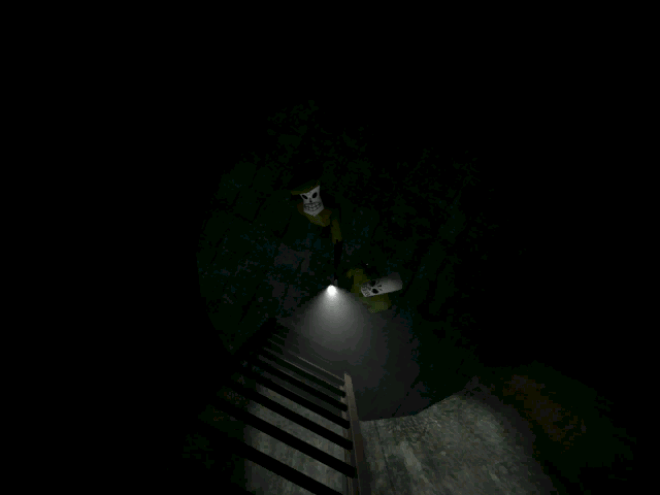

Néanmoins, c’est précisément dans sa dimension visant à offrir aux joueurs exactement ce qu’ils réclamaient – à savoir encore un peu plus de temps au sein de Black Mesa – que cette extension fonctionne le mieux. Événements jusqu’ici inconnus, nouvelles données sur ce qui se tramait à l’intérieur du centre avant la petite expérience qui a dérapé, passages sous-marins, sections encore en construction ; Opposing Force nous prouve que Black Mesa avait encore beaucoup de choses à dévoiler, et on sera particulièrement heureux que Shephard, contrairement à son alter ego, ne passe finalement que très peu de temps sur Xen, la planète extraterrestre, pour lui préférer le plancher des vaches, ses mortiers, ses jeux de cache-cache avec les forces spéciales et ces quelques passage de type « labyrinthe dans le noir avec des monstres particulièrement résistants ».

Cette nouvelle aventure ne se contente pas d’ajouter du contenu au hasard, elle fait les choses de façon particulièrement intelligente, et tout ce qui pourrait apparaître comme du réchauffé s’inscrit au contraire directement dans le prolongement de ce qui avait fait le succès d’Half-Life, à commencer par une variété des situations qui ne laisse jamais le temps de s’ennuyer. Cerise sur le gâteau : cette nouvelle campagne étant moitié aussi longue que la première (comptez donc environ quatre heures), on récupère au final le mode solo qu’on espérait dès le départ, l’appétit aiguisé par l’excellente aventure originale. Le pied.

Il en résulte qu’à peu près n’importe quel joueur estimant ne pas avoir passé tout-à-fait assez de temps à l’intérieur de Black Mesa peut d’ores et déjà rempiler avec le sourire aux lèvres : Opposing Force ne révolutionne peut-être rien, mais il sait distiller plus ou moins les mêmes ingrédients avec le même savoir-faire, et on passe une nouvelle fois un très bon moment en compagnie de notre caporal et de ses (nouveaux) ennemis. Le jeu étant disponible – seul – pour moins de 5€, les amateurs de FPS bien ficelés ne devraient pas regretter l’investissement. Pour les fans du Half-Life original, c’est pratiquement un complément indispensable.

NOTE FINALE : 18/20

Opposing Force est exactement ce qu’on pouvait espérer un an après Half-Life : davantage de Half-Life, avec les idées et la variété d’Half-Life et la durée de vie d’Half-Life – bref, avec davantage de tout ce qui faisait la force du jeu original, mais aux commandes d’un nouveau héros. Original ? Non, mais pour être honnête ce n’était pas ce qu’on lui demandait, et les joueurs injustement sevrés de leur dose de Black Mesa rempileront sans hésiter dans le joie et la bonne humeur.

- Notez que celle-ci est désormais vendue sur Steam sous la forme d’un stand alone, et plus d’une extension à Half-Life (NdRA) ↩︎