Développeur : Euphoria

Éditeur : System 3 Software Ltd.

Testé sur : Amiga – Amstrad CPC – Atari ST – Commodore 64

Disponible sur : Antstream

Version Amiga

| Date de sortie : Avril 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 600 (PAL) |

| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Mode graphique : OCS/ECS |

Vidéo – L’introduction du jeu :

On a régulièrement eu l’occasion d’aborder, à travers l’histoire de rétrogaming, la difficile transition qu’aura représenté le passage à la 3D pour bien des studios de développement qui auront dû oublier à peu près tout ce qu’ils savaient en termes de code et de game design pour se frotter à un nouveau paradigme, mais cela ne veut pas dire que le même type de problème n’avait pas déjà été rencontré lors des générations précédentes.

Beaucoup de développeurs, par exemple, auront dû apprendre empiriquement qu’un jeu de l’ère 16 bits n’adoptait déjà plus tout-à-fait les mêmes règles ni les mêmes mécanismes qu’un titre de l’ère 8 bits – au-delà même des questions techniques –, et de nombreuses équipes qui pensaient opérer naturellement le passage du Commodore 64 ou du ZX Spectrum vers l’Amiga ou l’Atari ST auront souvent réalisé à leur dépens que les choses pourraient se révéler un peu plus complexes que de se contenter de rajouter quelques chouleurs et des défilements parallaxes dans le fond. Car qui dit « évolution technique » dit souvent « évolution ludique », et un joueur n’avait pas nécessairement besoin d’être un expert sur la question pour sentir immédiatement le gouffre existant entre un Titanic Blinky et un Sonic the Hedgehog – et ce n’était pas juste une question de nombre de couleurs affichées ou de vitesse du défilement, mais également de durée de vie, de complexité du game design, d’équilibrage ou de jouabilité. Le matériel change, les jeux aussi.

Le studio néerlandais Euphoria avait été créé pour embrasser ce changement – plus précisément, il avait été formé sur les cendres de Boys without Brains, groupe de la scène démo actif depuis le milieu des années 80 ayant accouché d’un unique jeu nommé Hawkeye (1988), avec l’objectif de développer spécifiquement des logiciels sur Amiga. Objectif visiblement contrarié, puisqu’après deux timides jeux sortis sans trop de bruit sur la machine de Commodore et un ultime titre promotionnel sur PC n’ayant d’ailleurs jamais quitté les Pays-Bas, la structure aura disparu corps et bien en 1995 en signant plus ou moins la fin de carrière de ses fondateurs. Leurs débuts avaient pourtant été bien accueilli avec Flimbo’s Quest en 1990 – un titre qui, comme un symbole, n’aura pas été développé spécifiquement pour l’Amiga et portait déjà en lui beaucoup de vestiges de la génération 8 bits… et plus particulièrement d’Hawkeye, le précédent jeu des fondateurs du studio.

Une chose est sure, en tous cas : si Flimbo’s Quest cherchait à respirer la nouveauté, on espère que ce n’était pas par le biais de son scénario à base de savant fou kidnappant la reine de beauté locale pour chercher à lui voler sa jeunesse, avec un jeune héros qui s’en va bien évidemment la sauver comme le premier Mario venu lancé à la recherche de sa foutue princesse château par château. On appréciera davantage, en revanche, le soin général de la présentation (plus moderne, lui, pour l’occasion), avec une introduction se donnant au moins la peine de mettre un peu de chair sur le récit tout en vous détaillant tous les mécanismes et bonus du jeu.

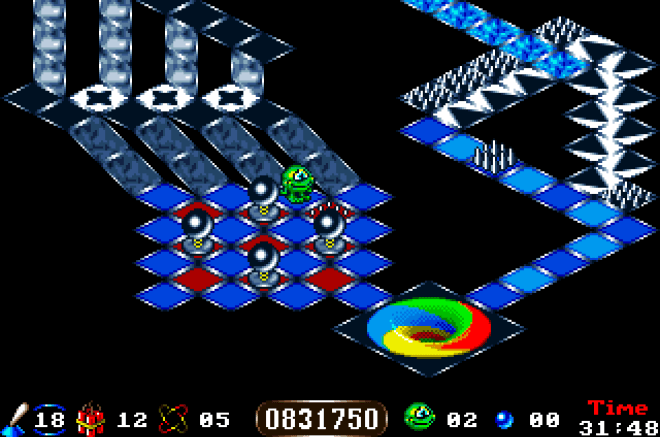

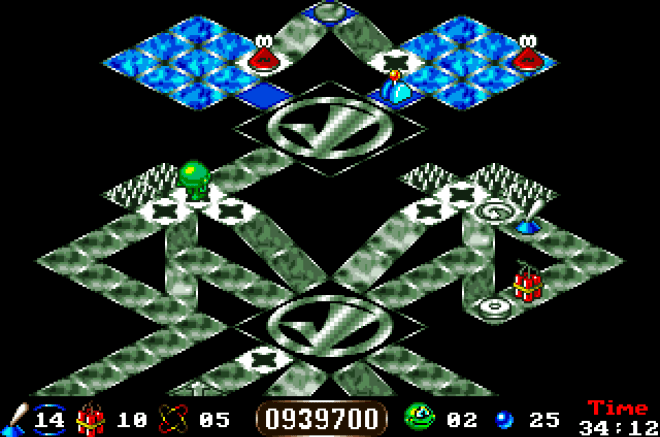

L’idée va donc être d’atteindre le manoir du grand méchant, mais cela ne se fera pour une fois pas en avançant vers la droite et en sautant de plateforme en plateforme. En fait, chacun des sept niveaux du jeu se complète exactement de la même façon : en collectant des parchemins magiques qui doivent permettre de composer le sortilège ouvrant l’accès vers la prochaine zone. Ces parchemins peuvent être obtenus de deux manières soit en les collectant sur l’adversaire désigné par l’interface en bas de l’écran et en les ramenant, un par un, jusqu’au magasin de départ, soit… en les achetant, tout bêtement, au sein de ce même magasin où ils sont en vente avec les seuls power-up du jeu : une fiole d’invincibilité temporaire, un sablier pour augmenter la limite de temps et un tir amélioré pour disposer plus efficacement des adversaires. Ce qui signifie donc qu’accomplir quoi-que-ce-soit risque de nécessiter de commencer par accumuler de l’argent, lequel peut être trouvé dans des salles au trésor ou simplement collecté sur les monstres vaincus.

Les environnements du jeu sont donc davantage des sortes d’arènes dépassant rarement sept ou huit écrans de long et dans lequel le joueur va déambuler pour chercher à collecter parchemins et argent, un peu comme dans… Hawkeye. Le principe est aussi simple que la jouabilité : on utilise le stick pour se déplacer et sauter, et l’unique bouton sert à tirer.

En fait, on peut même dire qu’on a découvert l’intégralité du game design du jeu au bout de quinze secondes, et si les premières minutes révèlent un jeu bien réalisé, aux graphismes mignons comme tout, à l’animation fluide et aux commandes qui répondent bien, la lune de miel risque rapidement de tourner au vinaigre, la faute à suite de défauts qui ne vont pas mettre très longtemps à se matérialiser. Le plus évident est d’ailleurs le manque total de renouvellement ou de variété d’un gameplay ultra-simpliste : chaque niveau demande de refaire exactement la même chose que le précédent sans jamais introduire le début d’un prémisse de mécanisme originale ou d’idée neuve. Non seulement cela est voué à devenir atrocement répétitif au bout de deux minutes, mais pour ne rien arranger la difficulté ne tarde pas à monter en flèche, la faute à des monstres trop rapides ou prenant trop de coups pour être détruits avant de vous tomber dessus (et de vous vaincre en un seul coup, naturellement) et à un personnage principal tout simplement pas assez agile ni réactif pour pouvoir se défendre.

Pire encore : collecter de l’argent pour acquérir bonus et parchemins prend un temps considérables, déjà parce que les prix sont ridiculement élevés et ensuite parce que non seulement les monstres lâchent des sommes dérisoires (une pièce de cinq quand le plus petit parchemin coûte quatre-cents…) mais qu’en plus ils ne les lâchent généralement qu’environ une fois sur cinq !

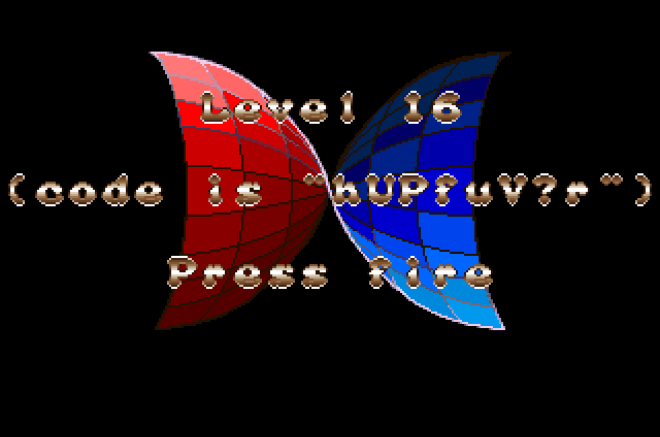

Autant dire que chercher à compléter un niveau sans se précipiter sur le porteur de parchemin le plus proche (ce qui prendra déjà du temps, l’interface ne vous donnant aucune indication sur son emplacement) risque de nécessiter, au bas mot, entre un quart d’heure et vingt minutes d’allers-et-retours convulsifs sur une poignée d’écrans à affronter toujours les mêmes adversaires, sans même le plus minuscule système de mot de passe pour vous autoriser à ne pas repartir depuis le début à chaque fois ! Une philosophie très « années 80 » qui fait beaucoup de mal à l’expérience, et en dépit de séquences inspirées de Bomb Jack pour gagner davantage d’or en collectant les sacs dans un certain ordre à l’intérieur des caches au trésor, le jeu ne se donne tout simplement jamais la peine d’introduire une vague notion de stratégie ou de profondeur à un principe creux qu’il étire dans des proportions grotesques jusqu’à le vider consciencieusement de sa substantifique moelle. N’espérez même pas croiser un boss ou un mini-jeu pour casser la routine, vous êtes parti pour une bonne heure de farming sans âme comme le premier golddigger chinois lâché sur les serveurs de World of Warcraft. Et puis tant qu’à faire, autant y ajouter des problèmes de lisibilité, comme ces gouffres ou ces monstres qui vous coûteront tant de vies pour avoir simplement échoué à les distinguer du décor dans le feu de l’action…

Il en résulte fatalement un programme qui, malgré l’authentique charme qu’il déploie lors du premier contact, s’essouffle plus rapidement qu’un asthmatique en train de piquer un sprint au sommet de l’Everest. Si on peut espérer passer un bon moment pendant cinq à dix minutes, voire un peu plus en fonction de la patience du joueur, une fois le point de ras-le-bol atteint – et ce serait déjà exceptionnel que cela prenne un heure –, le jeu est plus ou moins fini, vidé, n’a plus rien à offrir ni à dévoiler à un quelconque niveau.

C’est d’autant plus idiot qu’il ne manquait objectivement pas des dizaines de choses pour rendre le voyage mieux rythmé, plus varié et plus surprenant, mais on touche ici à toutes les limites d’une approche du game design qui était visiblement resté solidement campée, pour sa part, quelque par au milieu des années 80. Comme quoi, développer sur Amiga pouvait aussi nécessiter d’autres compétences que de savoir coder efficacement sur un Motorola 68000 et il est un peu dommage que des équipes composés de gens qui n’étaient visiblement pas des manches, comme celle d’Euphoria, n’ait jamais eu l’idée de pousser leur réflexion un peu plus loin au moment de développer des jeux comme ce Flimbo’s Quest. Soit des parenthèses nostalgiques appelées à resurgir dix minutes, dans le meilleur des cas, avant de retourner sombrer dans la masse des titres qui auraient pu être mais que tout le monde est voué à oublier.

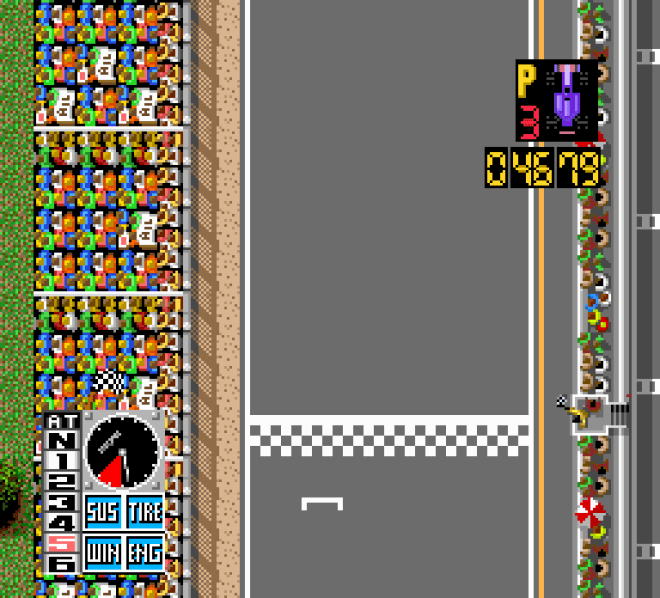

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 11,5/20

Flimbo's Quest aurait pu faire le choix d'être un jeu de plateforme mignon et générique – il avait d'ailleurs tous les éléments pour, et personne ne lui en aurait voulu. Au lieu de quoi, il aura choisi d'être une sorte de jeu de farming dont l'action se limite à écumer pendant de très longues minutes des niveaux de quelques écrans de large pour y accumuler suffisamment d'argent et de bonus pour accéder au niveau suivant. Comme on pouvait le craindre, le concept s'essouffle d'autant plus vite qu'il est aussi limité que totalement dénué de profondeur, et qu'il ne se renouvèle absolument jamais. En y ajoutant un équilibrage douteux et quelques maladresses évitables, on hérite au final d'un programme dont on fait très, très vite le tour et auquel on n'a que peu de raisons de revenir – sans même parler de s'accrocher pour en voir le bout. Un peu d'originalité ne suffit hélas pas toujours à remplacer un game design.

CE QUI A MAL VIEILLI :

– Un gameplay aussi limité que répétitif...

– ...handicapé par un équilibrage au doigt mouillé

– Des précipices comme des monstres parfois très difficiles à distinguer du décor

– Des niveaux riquiquis

– Un rythme particulièrement laborieux...

– ...auquel un système de sauvegarde ou de mot de passe n'aurait pas fait de mal

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Flimbo’s Quest sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Je n’ai rien contre les jeux simples, mais Flimbo’s Quest n’a vraiment rien de passionnant. Tuer des ennemis, ramasser de l’or et des parchemins, tout est dit. Même dans les niveaux supérieurs, rien ne change vraiment, à part les graphismes. […] Certes, c’est assez amusant au début, mais à long terme, la motivation diminue considérablement. Les aventures de Flimbo peuvent être comparées à celles d’Hawkeye, sans toutefois atteindre leur qualité. Curieusement, la version C 64 est plus agréable à jouer que la version Amiga. »

Power Play, octobre 1990, 52% (traduit de l’allemand par mes soins)

Version Amstrad CPC

| Développeur : Steve Lamb |

| Éditeur : System 3 Software |

| Date de sortie : Avril 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Première bonne surprise au moment de découvrir l’adaptation de Flimbo’s Quest sur CPC : le titre n’ayant, pour une fois, pas été porté en parallèle sur ZX Spectrum, on n’a pas affaire à un vulgaire « speccy port » – en fait, pour l’occasion, c’est bel et bien la version Commodore 64 qui a servi de modèle ici. Conséquence : la réalisation est colorée, c’est relativement joli, et la deuxième bonne nouvelle est que le contenu n’a pas bougé depuis la version Amiga – à quelques petites modifications près dans le plan des niveaux. Au rang des moins bonnes nouvelles, l’action est un peu plus lente, le défilement a disparu, et la musique ne se fait pas entendre en jeu – vu son rendu pour le moins raté pendant l’écran-titre, où elle joue faux d’un bout à l’autre, ce n’est sans doute pas une grande perte. Malheureusement, les très nombreuses faiblesse de l’expérience sont, elles, plus que jamais d’actualité : terminer un niveau prend toujours des siècles, et il ne faut toujours pas compter sur un système de mot de passe. Conséquence : on trouve rapidement le temps long, comme dans la version originale. Dommage.

NOTE FINALE : 10,5/20

Flimbo’s Quest sur Amstrad CPC est un cas d’école de portage réussi d’un jeu passablement raté : on retrouve exactement les forces et (surtout) les faiblesses de la version Amiga, le seul réel sacrifice opéré étant la disparition du défilement. Pour le reste, les joueurs aimant faire des allers-et-retours sur quatre écrans pendant des heures seront aux anges. Les autres, en revanche…

Les avis de l’époque :

« Cette version est également soignée, avec de bons graphismes très colorés. Toutefois, on regrettera l’absence de scrolling, d’autant plus que les sauts d’écran sont assez lents. »

Alain Huyghues-Lacour, Tilt n° 84, décembre 1990, 15/20

Version Atari ST

| Développeur : Eldricht the Cat Ltd. |

| Éditeur : System 3 Software |

| Date de sortie : Décembre 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Diquette 3,5″ double face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Seule conversion à ne pas être directement assurée par un membre de l’équipe d’Euphoria, Flimbo’s Quest version Atari ST s’efforce cependant de correspondre à la philosophie des autres portages : préserver au maximum l’expérience originale. C’est globalement réussi, même si les graphismes ont naturellement perdu en finesse et en couleurs depuis l’Amiga – ce qui serait anecdotique s’il n’arrivait pas encore plus fréquemment que sur Amiga que des ennemis se fondent dans le décor à cause de cette palette restreinte. Le défilement est légèrement plus saccadé, mais il est toujours là, tout comme la musique qui rend d’ailleurs assez bien. Un framerate plus erratique que sur la machine de Commodore tend cependant à rendre l’action un tantinet moins agréable, ce qui fait qu’en dépit d’un travail bien mené, on préfèrera néanmoins découvrir le jeu sur Amiga ou même sur Commodore 64 dans la mesure du possible.

NOTE FINALE : 11/20

Portage bien mené pour Flimbo’s Quest sur Atari ST, même si un framerate plus erratique et une palette de couleurs plus basse entraînent de temps à autre des problèmes de lisibilité additionnels dont on se serait bien passé. Dommage que le gameplay et l’équilibrage montrent toujours exactement les mêmes problèmes.

Les avis de l’époque :

« Ce jeu de plates-formes bénéficie d’une réalisation très soignée. L’action est assez répétitive, mais on se prend tout de suite au jeu grâce à une excellente jouabilité. Enfin, le dosage entre jeu de plates-formes et de tir est efficace. »

Alain Huyghues-Lacour, Tilt n° 84, décembre 1990, 16/20

Version Commodore 64

| Développeur : Euphoria |

| Éditeur : System 3 Software |

| Date de sortie : Avril 1990 |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Commodore 64 PAL |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Contrairement aux autres version abordées ici, Flimbo’s Quest sur Commodore 64 n’est pas tout-à-fait un « portage », dans le sens où les versions Amiga et C64 ont apparemment été développées en parallèle pour une sortie simultanée – décider laquelle des deux placer en exergue a donc fatalement relevé de l’arbitraire (disons qu’Euphoria étant apparemment un studio créé spécifiquement pour développer des jeux sur Amiga, placer la version 16 bits en exergue semblait cohérent). On sent dans tous les cas que l’équipe néerlandaise était incontestablement très à l’aise avec l’ordinateur 8 bits : c’est joli, ça bouge au moins aussi bien que sur Amiga, et on a même conservé pour l’occasion les défilements parallaxes ; de la belle ouvrage. Pour ne rien gâcher, même la jouabilité m’est apparue comme plutôt supérieure à ce qui avait été observé sur Amiga dans cette version : les commandes répondent au quart de tour, on a davantage de temps pour voir arriver les ennemis, l’argent tombe un peu plus vite… L’action en ressort plus nerveuse et les niveaux moins longs, ce qui fait incontestablement du bien à l’expérience de jeu qui, tout en restant répétitive, n’en devient que plus agréable. Sachant que le contenu n’a, pour sa part, pas changé, je serais tenté de recommander cette version au-delà de toutes les autres pour les joueurs qui seraient réellement désireux de découvrir le titre.

NOTE FINALE : 12/20

Quelques minuscules détails font parfois toute la différence, et le fait est que Flimbo’s Quest est un titre qui fonctionne tout simplement un peu mieux sur Commodore 64 que sur les autres plateformes, Amiga inclus. Nerveuse, bien réalisée, plus jouable que jamais, cette version s’essouffle moins vite que les autres et se laisse découvrir avec d’autant plus de plaisir. Encore une belle leçon de la part de l’ordinateur 8 bits.