Développeur : Konami Industry Co. Ltd.

Éditeur : Konami Industry Co. Ltd.

Titre original : グラディウスII GOFERの野望 (Gradius II : GOFER no Yabō – Japon)

Titres alternatifs : グラディウスII (Gradius II, Famicom), Arcade Archives : Vulcan Venture (collection Arcade Archives – Europe), アーケードアーカイブス グラディウスⅡ GOFERの野望 (Arcade Archives : Gradius II – Gofer no Yabō, collection Arcade Archives – Japon), Arcade Archives : Gradius II (collection Arcade Archives – Amérique du Nord)

Testé sur : Arcade – Famicom – PC Engine CD – Sharp X68000 – PlayStation – Saturn – PC (Windows 9x)

Disponible sur : PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Switch, Wii

Présent au sein des compilations :

- Gradius : Deluxe Pack (1996 – PC (Windows 9x), PlayStation, Saturn)

- Anniversary Collection : Arcade Classics (2019 – PlayStation 4, Switch, Windows, Xbox One)

En vente sur : Nintendo eShop (Switch), PlayStation Store (PlayStation 4)

La Série Gradius (jusqu’à 2000) :

- Nemesis (1985)

- Salamander (1986)

- Nemesis 2 (1987)

- Vulcan Venture (1988)

- Nemesis 3 : The Eve of Destruction (1988)

- Gradius III (1989)

- Gradius : The Interstellar Assault (1991)

- Nemesis ’90 Kai (1993)

- Salamander 2 (1996)

- Gradius Gaiden (1997)

- Solar Assault (1997)

- Gradius IV : Fukkatsu (1999)

Version Arcade

| Date de sortie : Mars 1988 (international) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Borne |

| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et trois boutons |

| Version testée : Version export |

| Hardware : Konami Twin 16 Processeurs : Motorola MC68000 9,216MHz (x2) ; Zilog Z80 3,579545MHz Son : Haut-parleur (x2) ; YM2151 OPM 3,579545MHz ; K007232 PCM Controller 3,579545MHz ; NEC uPD7759 640kHz ; 2 canaux Vidéo : 320 x 224 (H) 60,606061Hz |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

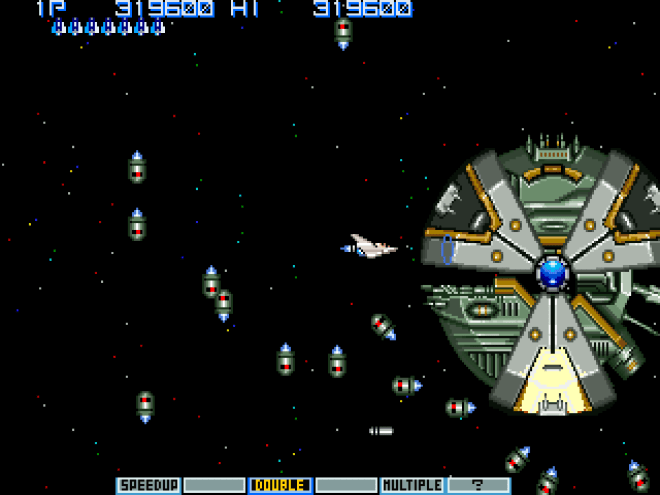

Entre les localisations, les problèmes de droits, les bizarreries culturelles et les fausses bonnes idées du marketing, reconnaissons-le : parfois, on ne sait plus trop où on en est. Un esprit naïf ou simplement rationnel pourrait croire que suivre la numérotation d’une série de jeu vidéo n’a rien de bien sorcier : on prend le nom et on regarde le numéro derrière.

Sauf que dans les années 80, c’était apparemment trop simple. Ainsi, rien ne nous dit a priori que Vulcan Venture est la suite de Nemesis – c’est pourtant le cas. C’est même la vraie suite – l’authentique Gradius II, si vous préférez – à ne surtout pas confondre avec Salamander, ou Life Force, qui était simplement un spin-off de Gradius, ni avec le Nemesis 2 sorti sur MSX qui est bien une suite de Gradius, mais pas la même. Vous suivez ? Si ce n’est pas le cas, personne ne vous en voudra : le fait est que Vulcan Venture, donc, est bien la vraie suite officielle à Nemesis qu’on attendait depuis deux ans, et pas autre chose.

Cette aspiration se sent immédiatement dans les mécanismes du jeu : oubliez les nouveautés introduites par Salamander – y compris les plus intéressantes, malheureusement, à commencer par le mode deux joueurs en simultané – on revient à la source, aux fondamentaux… et surtout à l’excellent système d’upgrade qui avait fait la célébrité du premier épisode, et qui revient exactement à l’identique.

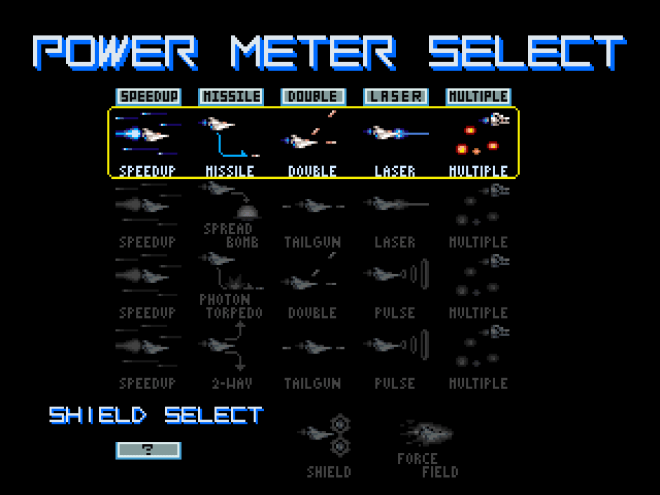

En introduisant une petite nuance, toutefois : plutôt qu’un schéma unique de progression, le jeu vous autorise dorénavant à choisir parmi quatre modèles différents au lancement de la partie, et entre deux types de bouclier. Préfèrerez vous avoir un tir double plutôt orienté vers le haut, vers le bas ou vers l’arrière ? Un laser longiligne ou en vagues ? Des bombes qui nettoient le sol ou des missiles qui arrosent le plafond ? Ce sera votre décision, en gardant bien en tête qu’elle restera valable pour l’intégralité de la partie ; prenez donc la peine de bien méditer sur les avantages propre à chaque bonus, car cela pourra changer dramatiquement votre approche de certains passages ou de certains boss.

Pour le reste, on est en terrain connu : un bouton pour le tir principal, un bouton pour les bombes et un dernier pour le choix de son upgrade : le Vic Viper n’a pas changé en deux ans, et on ne peut pas dire que le déroulement ait été fondamentalement bouleversé, lui non plus.

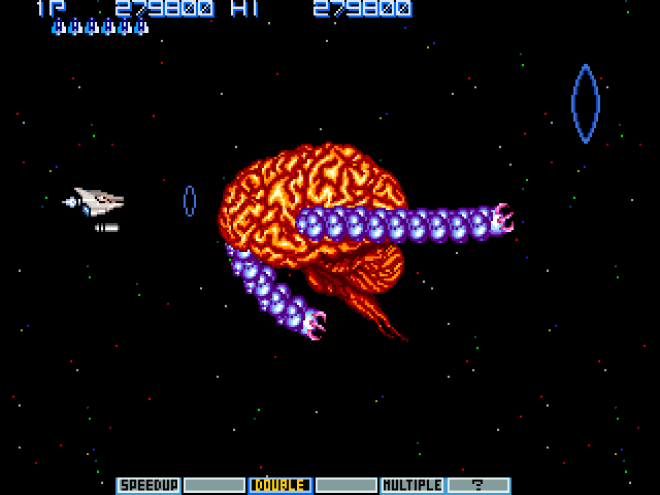

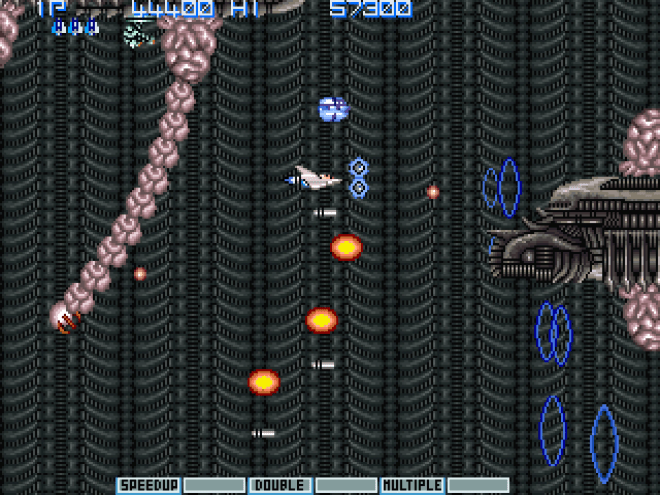

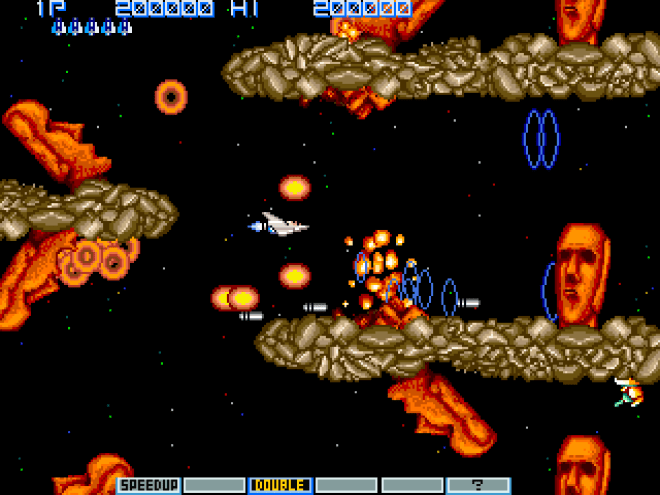

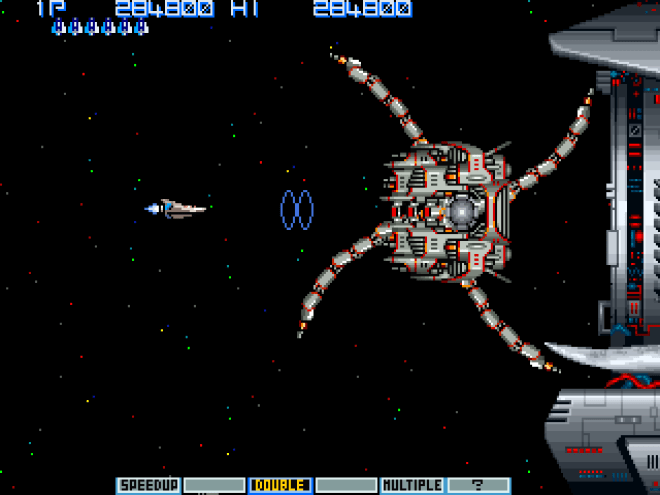

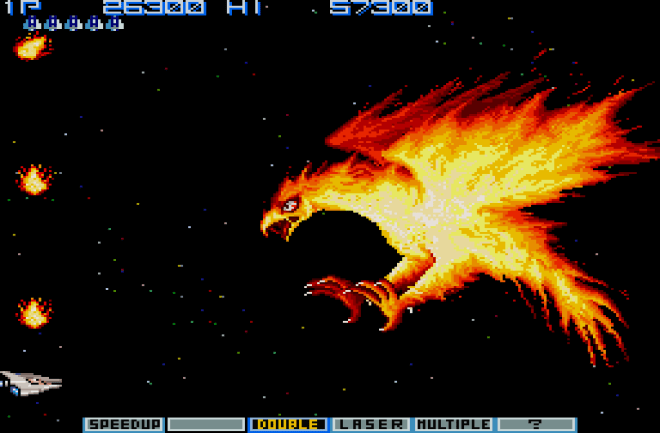

L’ambition a clairement été revue à la hausse : la réalisation graphique est bien meilleure, avec notamment des sprites massifs tout à fait impressionnants, des zones de jeu parfois hautes de plusieurs écrans, des détails dans tous les sens, et surtout beaucoup plus de variété dans les environnements, les ennemis et les boss rencontrés. En revanche, la musique est très discrète, constamment couverte par les bruitages. Signe des temps : si le boss récurrent du premier opus signe son grand retour, il ne viendra cette fois pas systématiquement conclure tous les stages, et surtout il interviendra à chaque fois sous une forme et avec des mécanismes différents. En 1988, le shoot-them-up assumait enfin le besoin de diversifier son contenu, et cela contribue indéniablement à rendre l’expérience plus agréable en faisant (en partie) passer la pilule d’une difficulté toujours aussi redoutable.

Car bien évidemment, à ce niveau-là aussi, Vulcan Venture est bien la suite de Nemesis : le nombre d’adversaires et leur fréquence de tir s’adapte toujours à la puissance de votre vaisseau, et vous pouvez être sûr qu’être suréquipé ne sera jamais tout à fait une bénédiction.

On notera quand même l’apparition de petites surprises bien fourbes, comme ce monstre invulnérable qui arrive depuis le côté gauche de l’écran et qui peut facilement, si vous n’y prenez pas garde, vous embarquer un ou plusieurs de vos modules ! Mais dans l’ensemble, un joueur familier avec le premier opus devrait trouver instantanément ses marques, au point d’ailleurs d’avoir parfois l’impression d’être encore en train de jouer au premier épisode…

À ce niveau, la frontière entre l’hommage, la citation et la redite est parfois floue, mais je dois avoue que re-parcourir des passages entiers du premier épisode ne m’a pas transporté. Les statues de l’Île de Pâques qui vous tirent dessus, c’était surprenant une fois, mais de là à les faire ré-intervenir pratiquement à l’identique, tout comme un passage entier du premier niveau de Nemesis…

En revanche, on appréciera davantage la présence d’un boss rush qui vous fasse affronter… des boss tirés des autres épisodes de la saga (!) ainsi que certaines trouvailles comme ce robot géant entre les pattes duquel il faudra vous placer, et que l’inconscient collectif aura totalement occulté au profit du clin d’œil qui lui sera fait deux ans plus tard par la danseuse de Parodius. Quelques surprises décevantes pour beaucoup de bonnes, donc, qui font qu’on passe au final indéniablement un meilleur moment sur cet épisode que sur son prédécesseur, mais qu’on sent qu’il manque encore un petit quelque chose pour faire basculer le titre dans le rang des légendes intemporelles avec le même aplomb que des programmes à la R-Type. En attendant, et pour peu que vous soyez fan du système de jeu, toujours aussi efficace, vous auriez probablement tort de faire l’impasse sur cet épisode.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 15/20

Avec Vulcan Venture, Konami dote Nemesis de la suite que les joueurs attendaient, quitte à tirer un trait sur la plupart des apports de Salamander (à commencer par son mode deux joueurs) d'une manière assez radicale... et à sombrer parfois dans la redite. Certes, le système d'upgrade qui a fait la renommée de la série est toujours aussi bon, et a même été légèrement développé pour l'occasion ; certes, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus varié et c'est toujours aussi difficile. Il n'empêche qu'on se surprend à penser que les nouveautés se comptent réellement sur les doigts d'une main, et qu'en-dehors de quelques passages réellement marquants, on a parfois un peu trop l'impression de rejouer au premier épisode - surtout quand cette suite va jusqu'à en reprendre des pans entiers. Reste un shoot-them-up toujours aussi prenant et extrêmement exigeant, mais paradoxalement un peu trop sage. À découvrir, néanmoins.CE QUI A MAL VIEILLI :

– Volume de la musique trop bas

– Pas de tir automatique

– Quelques ralentissements

– Toujours aussi difficile

– Aucune des idées introduites par Salamander

Bonus – Ce à quoi pouvait ressembler Vulcan Venture sur une borne d’arcade :

Version Famicom

Gradius II

| Développeur : Konami Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 16 décembre 1988 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

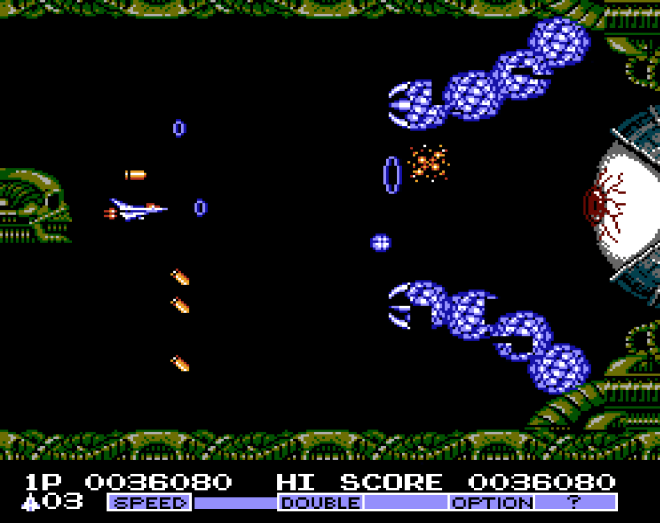

Konami avait une relation privilégiée avec certaines plateformes, et la NES (ou plutôt, en l’occurrence, la Famicom) aura sans aucun doute eu l’honneur d’en faire partie. Après une très bonne conversion de Gradius, et une excellente conversion de Salamander, on était en droit de se demander si la firme japonaise allait trouver le moyen de placer la barre encore un peu plus haut. Et la réponse est oui, cent fois oui, à tel point qu’on ne peut que se demander par quel honteux quiproquo le jeu n’a apparemment jamais quitté le Japon. Vous vous attendiez à une version allégée de la borne d’arcade ? Perdu !

Non seulement le contenu est toujours là, mais la réalisation technique est réellement bluffante, avec des sprites énormes et en quantité impressionnante, surtout quand on connait les limites de la machine de Nintendo dans le domaine. Oui, il y a quelques clignotements, oui il y a des ralentissements lors des scènes les plus gourmandes, reste que parvenir à afficher des graphismes aussi détaillés dès 1988 est un exploit qui a de quoi laisser rêveur. Mieux encore : le jeu intègre ça et là des petites variations, des trouvailles absentes de la version arcade, qui font que le déroulement d’une partie est encore meilleur dans ce portage : c’est tout simplement l’un des meilleurs shoot-them-up de la console ! C’est beau, c’est jouable, c’est très bien agencé, ça pousse la console dans ses derniers retranchements, et on ne doit même pas composer avec une limitation dans le nombre de modules ; que du bonheur ! Du coup, si vous n’avez pas encore eu la chance de tester ce petit bijou sur la 8 bits de Nintendo, je ne peux que vous encourager à mettre immédiatement la main sur ce joyau, parce que je doute fort que vous puissiez être amené à le regretter.

NOTE FINALE : 16/20

Konami avait déjà acquis un savoir-faire impressionnant avec la Famicom en 1988, et ce Gradius II aura de quoi mettre tout le monde d’accord : c’est à n’en pas douter l’un des tout meilleurs titres du genre sur la console de Nintendo. Sans aucun complexe à aucun niveau, cette itération parvient à tenir la dragée haute à la version arcade, et est même encore plus agréable à jouer. Une belle leçon.

Version PC Engine CD

Gradius II : GOFER no Yabō

| Développeur : Konami Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 18 décembre 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langues : Anglais (menus), japonais (narration) |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Super System Card requise |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

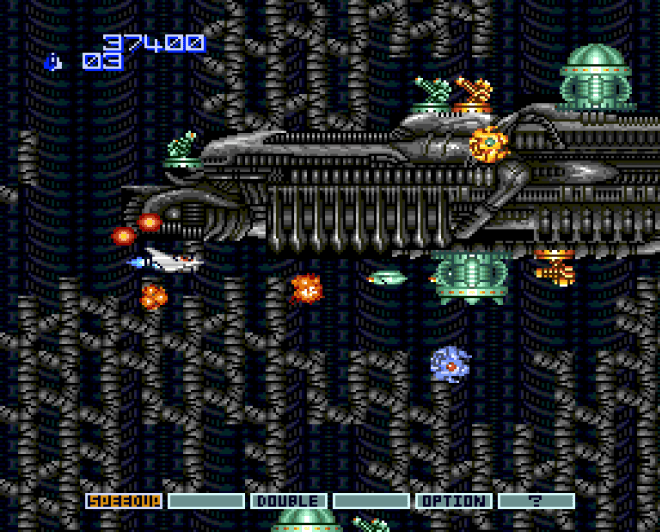

Tout comme le premier épisode l’année précédente, Gradius II aura également eu le droit à son portage sur PC Engine, dans son itération CD cette fois. Pour l’occasion, le jeu hérite d’une toute nouvelle introduction histoire de remplir la galette, mais on aurait bien aimé que les thèmes musicaux du jeu profitent également du support. Oubliez les adaptations de la version NES, c’est ici à un calque fidèle de la version arcade que l’on a affaire. La résolution a un peu baissé, il y a légèrement moins de couleurs, et on hérite de ralentissements un peu plus fréquents que sur la version arcade, mais dans l’ensemble on ne peut que saluer la qualité de la conversion tant il faut vraiment mettre les deux versions côte-à-côte pour espérer distinguer une différence. On hérite même d’un niveau supplémentaire ! En revanche, rendre le jeu encore plus difficile n’était sans doute pas nécessaire, ce qui se ressent particulièrement pendant certains boss du jeu (le premier est tout simplement infect dans cette version). Bref, un portage de qualité, qui laisse cependant regretter que Konami ait visiblement un peu perdu pour cette version l’ambition entrevue sur Famicom.

NOTE FINALE : 15/20

Gradius II sur PC Engine CD offre une conversion de qualité du titre d’arcade, avec une réalisation satisfaisante et un contenu augmenté. Dommage, en revanche, que le jeu tire médiocrement parti du support CD et surtout que la difficulté soit plus mal équilibrée que sur la borne.

Version Sharp X68000

Gradius II : GOFER no Yabō

| Développeur : Konami Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 7 février 1992 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick |

| Version testée : Version disquette japonaise testée sur Sharp X68000 |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Les habitués du site commencent à connaître les nombreuses qualités du Sharp X68000, surtout dans le domaine des jeux portés depuis l’arcade. Inutile de faire durer le suspense de ce côté-là : la machine japonaise offre une nouvelle fois une version de haute volée, même si elle devra pour une fois composer dans ce domaine de la concurrence de la version PC Engine CD, qui fait pratiquement aussi bien dans tous les domaines (sans oublier la version NES qui est un peu à part). Graphiquement, c’est toujours aussi beau, même si la résolution semble plus faible et se rapprocher davantage de celle de la PC Engine que de celle de l’arcade. Niveau sonore, en revanche, c’est la claque : nettement mieux mixée, la musique est cette fois bien plus audible, et vu le résultat on en prend plein les oreilles ! Surtout, le jeu dispose d’un menu des options qui permet de choisir son nombre de vies et le niveau de difficulté, et croyez-moi ça ne sera pas de trop vu que cette version n’offre aucun continue et que même en mode practice, le jeu est pratiquement aussi dur que sur arcade – et en normal, il est encore pire, je ne vous raconte même pas au-dessus ! Autant dire que ce portage sera plutôt à réserver aux hardcore gamers, et on pourra regretter que le niveau supplémentaire de la PC Engine ne soit pas présent ici, mais ça reste du sacré bon boulot.

NOTE FINALE : 15/20

Gradius II sur Sharp X68000 fait largement aussi bien que sur arcade, aucun doute là-dessus – il est même un cran au-dessus sur le plan de la réalisation sonore. Mais bon sang ce qu’il est difficile ! Sans aucun continue à disposition, mieux vaudra avoir les nerfs solides pour espérer aller loin, même dans la difficulté la plus basse. Pour le reste, on a une nouvelle fois une version capable de faire jeu égale avec la borne.

Version PlayStation

Gradius : Deluxe Pack

| Développeur : Konami Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 29 mars 1996 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

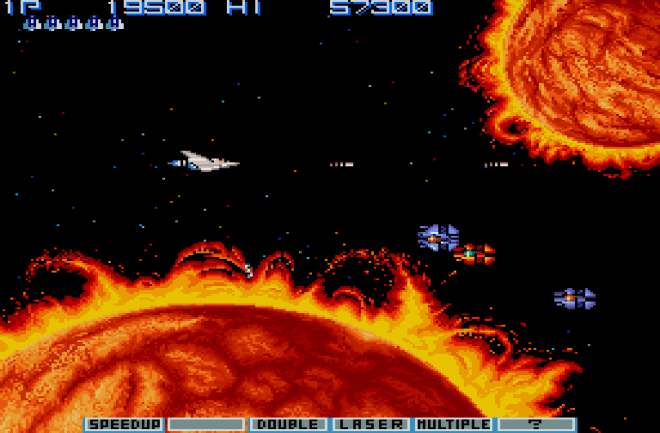

Tout comme son prédécesseur, Vulcan Venture aura eu droit aux honneurs d’une compilation sur les systèmes 32 bits – mais hélas, uniquement au Japon. La bonne nouvelle, c’est que cette version émule parfaitement la borne – jusqu’aux ralentissements –, et la meilleure c’est qu’elle gagne également quatre modes de difficulté, un tir automatique (facultatif) et des options de configuration pour régler jusqu’à la résolution employée et par extension la taille de la fenêtre de jeu (la compilation semble d’ailleurs curieusement considérer que la résolution en 256×240 est celle de la borne, alors que celle-ci tournait en 320×224). Dans tous les cas, exactement ce qu’il faut pour découvrir le titre dans les meilleures conditions, et c’est tant mieux.

NOTE FINALE : 15,5/20

Aucune mauvaise surprise pour cette version PlayStation de Gradius II : GOFER no Yabō, qui offre à la fois une conversion pixel perfect de la borne et les indispensables options de configuration pour rendre un peu plus accessible ou plus exigeante selon le goût du joueur. De quoi contenter tout le monde.

Version Saturn

Gradius : Deluxe Pack

| Développeur : Konami Co., Ltd. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 29 mars 1996 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version japonaise |

| Spécificités techniques : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Comme pour la PlayStation, la Saturn aura eu droit aux honneurs de Gradius : Deluxe Pack et des deux premiers jeux d’arcade de la saga. Cette version a d’ailleurs été développée par la même équipe, a été commercialisée le même jour, et le résultat est exactement identique à ce qu’on a pu voir sur la console de Sony : le contenu, les options et le rendu sont les mêmes. Au rang des (rares) différences : les temps de chargement sont ici un peu plus courts, et il n’est plus possible de sauvegarder les options.

NOTE FINALE : 15,5/20

Même offre, mêmes constatations pour Gradius II : GOFER no Yabō sur Saturn : c’est toujours l’un des meilleurs moyens de découvrir la borne d’arcade de nos jours. Si vous parvenez à mettre la main sur une copie du jeu, ne vous privez pas.

Version PC (Windows 9x)

Gradius : Deluxe Pack

| Développeur : MICROViSiON Inc. |

| Éditeur : Konami Co., Ltd. |

| Date de sortie : 1997 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : CD-ROM |

| Contrôleurs : Clavier, joypad, joystick |

| Version testée : Version CD-ROM japonaise émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel Pentium – OS : Windows 95 – RAM : 32Mo Configuration graphique : DirectX : 3 – résolution supportée : 640×480 |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Last but not least, la compilation de Konami aura également fini par faire un détour du côté du PC, à une époque où celui-ci n’avait pas vraiment de complexes à nourrir face à une quelconque console, y compris dans le domaine de la 2D. On hérite donc une fois de plus de la copie carbone de ce qui avait été observé sur PlayStation : les options sont les mêmes, le résultat est le même, sauf qu’on peut bien évidemment réattribuer les touches du clavier pour les deux joueurs. C’est toujours fluide (enfin, autant que la borne) et le rendu graphique comme sonore n’a pas changé d’un micron, à part pour les deux bandes noires en haut et en bas de l’écran. Rien à redire.

NOTE FINALE : 15,5/20

Quitte à mettre neuf ans pour débarquer sur PC, Gradius II : GOFER no Yabō l’aura au moins fait dans une version tout aussi irréprochable que pour les consoles 32 bits. C’est jouable, ça tourne bien et c’est configurable : le pied.