Développeur : Compile

Éditeur : SEGA Enterprises Ltd.

Titre original : Aleste (Japon)

Titre alternatif : アレスタ (graphie japonaise)

Testé sur : Master System – MSX

Présent au sein de la compilation : Aleste Collection (2020 – PlayStation 4, Switch)

Disponible sur : J2ME, Wii

La série Aleste (jusqu’à 2000) :

- Power Strike (1988)

- Aleste 2 (1989)

- Aleste Gaiden (1989)

- M.U.S.H.A. : Metallic Uniframe Super Hybrid Armor (1990)

- GG Aleste (1991)

- Super Aleste (1992)

- Robo Aleste (1992)

- Power Strike II (Master System) (1993)

- Power Strike II (Game Gear) (1993)

Version Master System

| Date de sortie : 29 février 1988 (Japon) – Décembre 1988 (Amérique du Nord, Europe) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Si l’on évoque aujourd’hui le nom du développeur japonais Compile auprès d’un joueur moyen âgé de moins de quarante ans, il y a de très fortes chances que la première licence qui lui vienne à l’esprit soit Puyo Puyo. C’est humain, et finalement assez logique : la série de puzzle games jouit d’un réputation (et d’un succès) confortable, avec une vingtaine d’épisode en trente-cinq ans, et se montre plus active qu’une saga des Madō Monogatari qui vient à peine de se relever des morts – et de sortir du Japon – après plus d’un quart de siècle d’inactivité.

Mais à ces mots, je sens que le retrogamer sensiblement plus âgé s’étrangle déjà de ne m’avoir pas encore vu écrire LE nom que devrait selon lui évoquer Compile : celui de la série des Aleste, référence majeure des shoot-them-up à défilement vertical – mais que voulez-vous, là aussi le temps a fait ses ravages, et en dépit d’une timide phase de revival autour de l’année 2020 qui aura vu la sortie d’une Aleste collection et même d’une nouvelle borne d’arcade nommée Senxin Aleste (oui, les bornes d’arcade existent encore !), la licence semble désormais appartenir au passé, un peu comme le genre auquel elle appartient. Ce à quoi on me rétorquera que le passé, par définition, c’est un peu la raison d’être du rétrogaming, alors quitte à évoquer la fameuse licence, autant commencer par ses débuts, lesquels se seront déroulés sur Master System en 1988, et comme l’occident ne pouvait alors pas s’empêcher de changer le nom de tout ce qui venait de l’orient, l’opus fondateur d’une série qui aura placé tant d’étoiles dans les yeux de tant de joueurs y sera donc arrivé sous le nom de Power Strike.

Si la cartouche aura immédiatement fait son petit effet au moment de sa sortie, ce n’est pas, on s’en serait douté, grâce à son scénario – une histoire d’ordinateur de régulation déréglé sur une lointaine planète qui se met à créer des plantes mutantes – mais bien grâce à deux caractéristiques qui allaient rapidement faire la notoriété de la saga (et pour ainsi dire son identité, ses différents épisodes n’entretenant aucun lien de par leurs univers) : son système de jeu et sa réalisation.

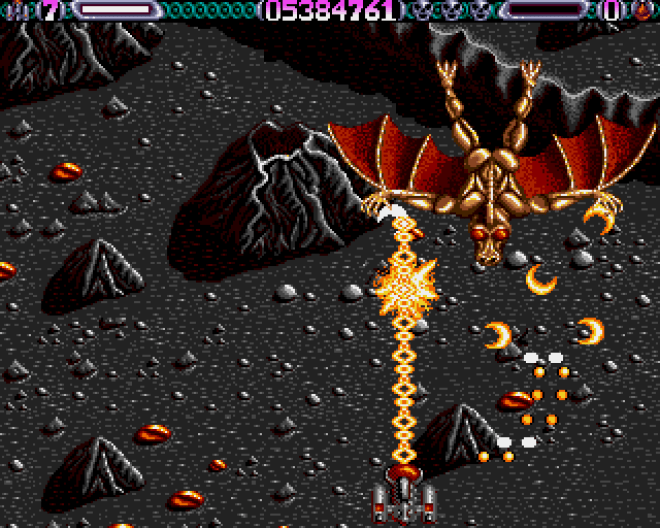

Dans le premier cas, on trouve ici toutes les bases des mécanismes récurrents de la saga : les deux boutons de la manette sont attribués respectivement à un tir principal, dont la puissance peut être augmentée en ramassant des sortes de pièces rectangulaires régulièrement lâchés par des vaisseaux de passage, et à un tir secondaire attribué pour sa part à l’un des huit power-up du jeu – tous facilement identifiable par leur numéro. Chacun de ces tirs secondaires a ses avantages : tir chargé, tir à tête chercheuse, sphère rotative plus défensive, tir concentré pouvant également éliminer les projectiles adverses… Ces power-up peuvent monter de niveau, à condition de bien prendre soin à ne collecter que le même numéro (chaque changement de tir vous ramenant au niveau 1), et surtout en prêtant attention à une petite subtilité spécifique à cet épisode : le fait que ces tirs secondaires disposent de munitions… limitées.

Concrètement, chaque séquence de tir vient mettre en route un décompte indiqué dans le coin inférieur droit de l’écran, et si celui-ci atteint zéro, vous pourrez alors dire adieu à votre power-up, quel qu’ait été son niveau de puissance à ce moment-là. Les bonus étant distribués de façon assez régulière – et souvent juste assez espacés pour dépasser un peu la durée du décompte –, le joueur avisé s’efforcera donc de lâcher son bouton de tir secondaire lors des (rares) moments plus « calmes » afin d’avoir une chance de conserver son tir jusqu’à sa prochaine « recharge ».

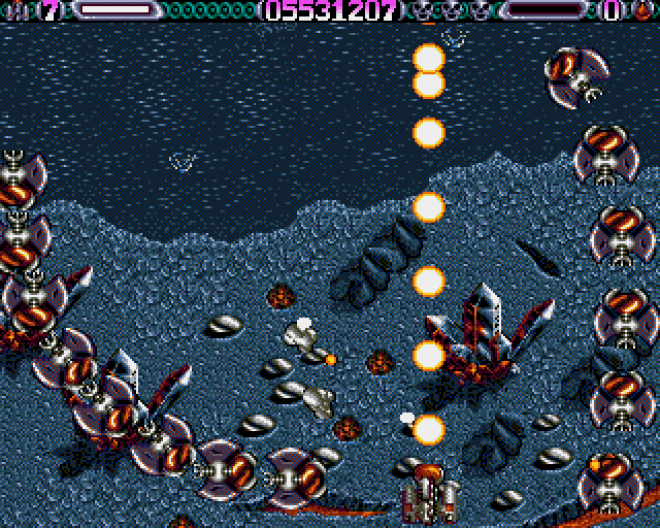

Un petit aspect stratégique qui fait tout le sel de l’action, car même s’il sera rarement nécessaire de s’accorder plus de six ou sept secondes de répit par minute, autant dire que cela reste six ou sept secondes que les ennemis seront rarement disposés à vous accorder. C’est d’ailleurs là qu’entre en jeu la qualité de la réalisation évoquée plus haut : si Power Strike est indéniablement un jeu impressionnant considéré sa plateforme d’accueil et sa date de sortie, le maigre mégabit de données de la cartouche interdit une grande variété dans les décors et les adversaires présent au sein des six niveaux du jeu – lequel s’en sort malgré tout très bien, disons simplement que c’est nettement moins impressionnant aujourd’hui. Non, là où les compétences de codeurs de l’équipe japonaise mérite le plus d’être saluées, c’est surtout pour l’absence totale de clignotements de sprites malgré le nombre particulièrement élevé de projectiles et d’ennemis à l’écran ; un exploit qui est loin d’être anodin tant la lisibilité est un facteur vital dans un titre de cette nature. Et à ce niveau, pas de souci : Power Strike s’en sort très, très bien.

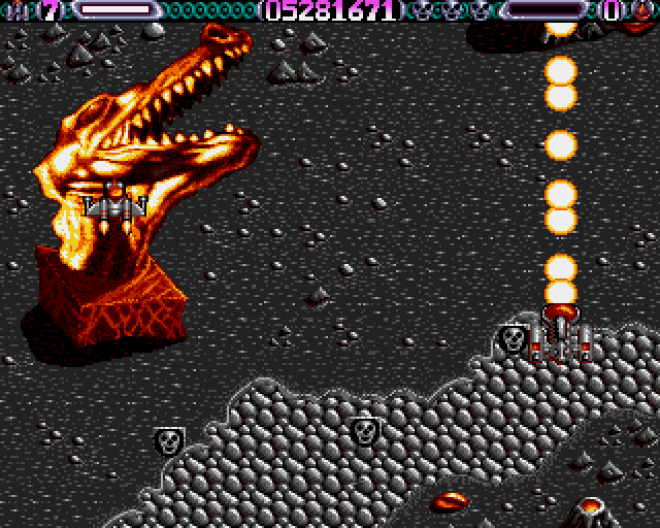

Bien que les ennemis emploient finalement des patterns assez peu variés, bien que les boss se limitent tous à des espèces d’ensemble de tourelles ne nécessitant pas une stratégie particulière pour être vaincus dès l’instant où on a la puissance de feu nécessaire pour éliminer la plus grosse partie des projectiles, bien que les niveaux s’étirent en peinant à proposer la plus infime variété dans leur déroulement, la véritable magie du titre de Compile – et des opus qui allaient le suivre – repose précisément sur un parfait équilibre entre le rythme et l’exigence.

Il se passe juste assez de choses à l’écran pour qu’on n’ait tout simplement pas le temps de s’ennuyer, il y a juste assez de petites idées pour qu’on puisse être pris par surprise de temps à autre, et la difficulté est assez exigeante pour nécessiter une attention de tous les instants sans être pour autant injustement punitive – surtout que le score permet régulièrement de gagner de nouvelles vies. Bref : l’équilibrage atteint précisément la zone la plus ludique sans jamais aller s’égarer dans le frustrant ou le fastidieux, et une fois la partie commencée, on a bien du mal à lâcher la manette en dépit de l’aspect balisé de l’action. Et ça, mine de rien, c’est déjà beaucoup plus que ce que tendaient à offrir 95% des shoot-them-up de la période.

Les seuls véritables reproches sont d’ailleurs largement à mettre sur le compte de l’âge du jeu et des contraintes techniques du support : on aimerait davantage de variété, une réalisation encore un peu plus impressionnante, de l’adrénaline à bloc – autant de choses qu’on tendra d’ailleurs à trouver à foison dans les meilleurs épisodes de la série parus sur la génération 16 bits, l’excellent M.U.S.H.A. en tête. Ce qui ne signifie que cet opus devrait être congédié comme un simple brouillon : même s’il est techniquement et ludiquement inférieur à ses suites, il demeure une expérience vraiment agréable à parcourir, dusse-t-elle s’essouffler un peu plus vite que les autres.

Parfait ? Certes non, mais à l’échelle de 1988, la cartouche tire clairement son épingle du jeu et à celle de la ludothèque de la Master System, elle peut carrément revendiquer une présence dans le trio de tête, quelque part derrière l’excellente conversion de R-Type… d’ailleurs développée la même année par le même studio (!) et le très bon Power Strike II issu de la même licence. Un assez bon résumé des raisons pour lesquelles Compile mériterait de ne pas être réduit à l’excellente licence qu’est Puyo Puyo : pour n’importe quel joueur des années 80, le studio japonais reste le synonyme de shoot-them-up d’exception sachant tirer des merveilles du hardware sur lequel ils étaient développés, et il suffit de lancer cet épisode pour comprendre comment tout à commencé – et pourquoi il y avait de quoi se montrer enthousiaste à l’idée que cela continue. Qu’importe son nom occidental : Aleste a commencé ici, et c’est un voyage qui vaut toujours la peine d’être entrepris.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 14/20

Pour ses grands débuts, la saga des Aleste signe avec Power Strike un épisode annonçant assez bien ce qui allait faire la renommée de toute la licence : une réalisation extrêmement solide pour la machine, un système de jeu bien pensé (mais ici encore perfectible) et une action qui ne laisse pas une seule seconde de repos. De quoi tenir – déjà – l'un des meilleurs shoot-them-up de la Master System avec R-Type et... Power Strike II, tous deux réalisés par Compile, même si la cartouche trahit un peu son âge par des boss trop peu imaginatifs et un déroulement répétitif qui ne surprend (presque) jamais. À l'échelle de 1988, clairement un très bel accomplissement, et un titre qui mérite toujours largement d'être découvert – ne fut-ce que pour se souvenir que Compile est un peu plus que la compagnie à l'origine des Puyo Puyo. Un jeu comme on en voyait trop peu sur console 8 bits.

CE QUI A MAL VIEILLI :

– Un mécanisme de power-up à munitions limitées assez complexe à gérer dans le feu de l'action...

– ...surtout quand on l'additionne au mécanisme de « power-up qui fuit le joueur »

– Des boss qui reposent tous exactement sur le même mécanisme

– Un certain manque de variété dans l'action

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Power Strike sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Ce qui m’a choqué avant tout, c’est la performance graphique ; il y a un nombre incroyable de sprites colorés qui gravitent en même temps à l’écran. Je n’aurais jamais cru cela possible sur une console ! »

Betty Franchi, Génération 4 n°7, décembre 1988, 91%

« Aleste est, dans son genre, tout simplement fantastique ! »

Robert Franchi, ibid.

Version MSX

Aleste

| Développeur : Compile |

| Éditeur : Compile |

| Date de sortie : 23 juillet 1988 (Japon) |

| Nombre de joueurs : 1 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleurs : Clavier, Joypad |

| Version testée : Version cartouche japonaise testée sur MSX 2+ |

| Configuration minimale : Modèle : MSX 2 |

Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :

Power Strike ne sera pas resté longtemps une exclusivité de la Master System : contrairement aux épisodes suivants de la franchise, généralement réservés à une seule plateforme, il aura également fait le trajet sur MSX six mois à peine après sa commercialisation sur la machine de SEGA – sous son titre original d’Aleste, le jeu n’étant hélas jamais sorti du Japon dans cette version.

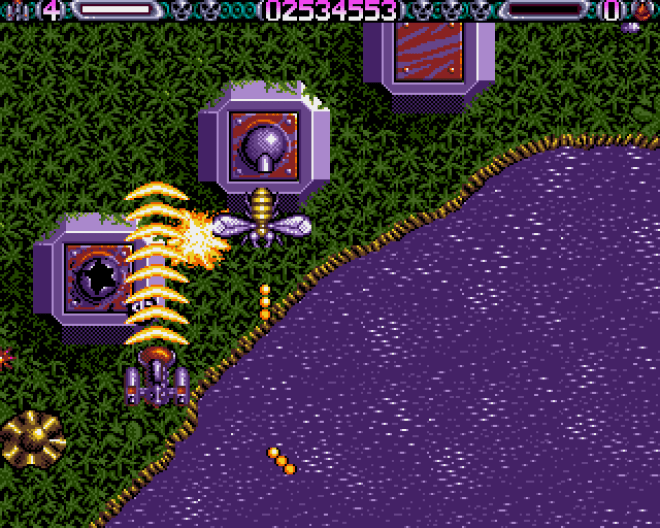

Bien quoi soit en face d’un portage, on remarque rapidement que la cartouche a connu pour l’occasion son lot de petites adaptations, la première étant la présence d’une introduction qui modifie un peu le (maigre) scénario détaillé sur Master System : l’action se déroule désormais sur Terre, et comme sauver la galaxie n’est apparemment pas une motivation suffisante, le héros doit également sauver sa copine blessée par une explosion provoquée par le pétage de plomb de l’ordinateur DIA-51. Les surprises se poursuivent en jeu, avec l’addition de deux niveaux additionnels – dont le premier, au-dessus d’une cité terrestre – qui recyclent pour l’occasion des boss et mini-boss de niveaux plus tardifs de la version Master System. À ces détails près, le déroulement est globalement le même, même si on peut remarquer que certains power-up sont différents (le 5 est un tir couvrant et non plus à tête chercheuse), que la disposition et le pattern des ennemis sont un peu différents et que les niveaux sont globalement plus longs.

Techniquement, c’est du solide, et le MSX2 n’a pas trop à rougir de la comparaison avec la Master System – à une nuance près : les sprites clignotent beaucoup plus dans cette version, ce qui n’est pas très agréable dans une action où la lisibilité est primordiale. Dans l’ensemble, on ne retrouve d’ailleurs pas tout-à-fait l’extraordinaire efficacité de la version originale : les niveaux sont trop longs, l’action est trop confuse et on s’amuse tout simplement moins que sur Master System. Ce qui ne veut pas dire qu’on se trouve subitement face à un mauvais jeu, loin de là, mais à tout prendre et en dépit du contenu additionnel, le titre reste plus agréable à parcourir chez SEGA.

NOTE FINALE : 13/20

En dépit d’un habillage soigné et d’un contenu gonflé, il y a quelque chose dans ce portage d’Aleste sur MSX 2 qui fonctionne tout simplement un peu moins bien. Le rythme est retombé, les niveaux s’étirent jusqu’à devenir fastidieux, et les clignotements intempestifs pénalisent l’expérience. Honnête, mais pas aussi prenant que sur Master System.