Développeur : Andrew Braybrook

Éditeur : Hewson Consultants Ltd.

Titre alternatif : The Last Starfighter (NES)

Testé sur : Commodore 64 – ZX Spectrum – Amstrad CPC – Atari ST – BBC Micro – PC (DOS) – NES

Disponible sur : iPad, iPhone, Wii (version Commodore 64) – Figure au sein de la ludothèque pré-installée du THEC64 Mini, du THEVIC20 et du THEC64

Présent au sein des compilations :

- Firelord + Uridium (1986 – ZX Spectrum)

- Top Flight (1988 – Commodore 64)

- Christmas Collection (1989 – Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum)

- Thunder Mountain : Action Pack Vol. 1 (1989 – PC (DOS))

- Thunder Mountain : Action Pack Vol. 2 (1989 – Commodore 64)

Également testé : Uridium Plus

La série Uridium (jusqu’à 2000) :

- Uridium (1986)

- Uridium 2 (1993)

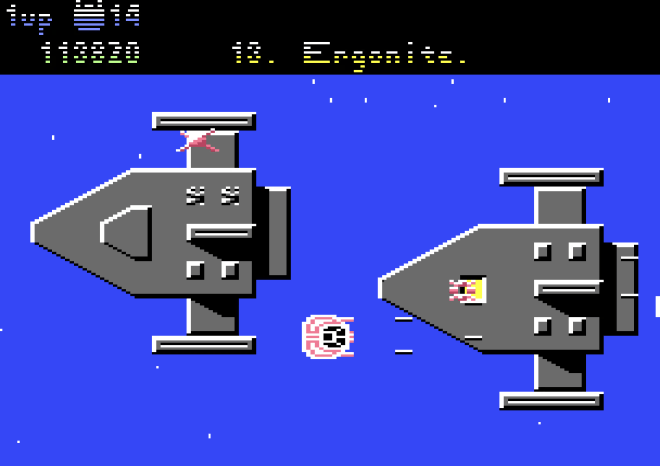

Version Commodore 64

| Date de sortie : Janvier 1986 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette |

| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Si le nom de « Graftgold » ne vous dit rien, vous n’avez probablement pas grandi face à un ordinateur dans les années 80. Sans nécessairement être un des « grands noms » de l’époque comme pouvaient l’être des studios à la Cinemaware ou à la Bitmap Brothers, la compagnie fondée par Steve Turner aura malgré tout laissé quelques milliers de nostalgiques dans son sillage, particulièrement au sein des possesseurs de Commodore 64 ou d’Amiga.

Realms, Fire & Ice, Paradroid… Autant de titres qui n’évoqueront peut-être rien au commun des mortels de moins de quarante ans, mais qui seront restés gravés dans la mémoire de bien des joueurs, lesquels connaîtront également souvent le nom d’Andrew Braybrook, associé à bien des logiciels marquants de l’époque. C’est d’ailleurs lui qu’on retrouve au game design d’Uridium, un shoot-them-up sorti à une ère que l’on pourrait qualifier de « pré-R-Type », et qui figurait un concept suffisamment original pour qu’il demeure, aujourd’hui encore, sans réel équivalent à l’exception de sa suite directe, sortie sept ans plus tard (!).

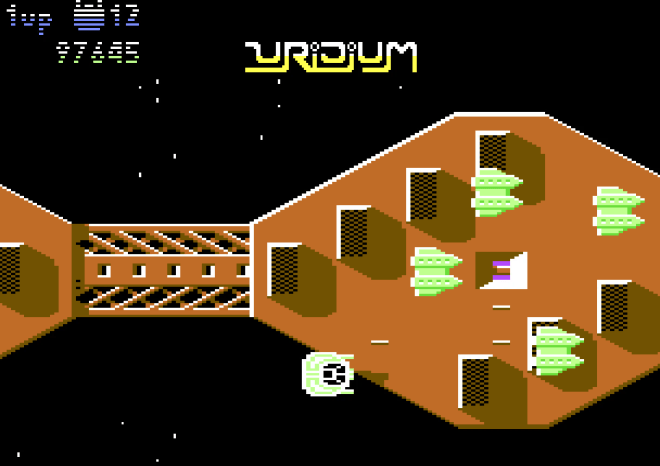

Figurez-vous donc une galaxie lointaine, très lointaine, où un système solaire comptant quinze planètes est attaqué par des cuirassés spatiaux gigantesques venus piller les ressources minérales du cru sans se soucier de demander la permission d’abord. Comme d’habitude, les crédits militaires ont visiblement tous été perdus au poker, et c’est un vaisseau solitaire qui va devoir aller sauver tout le(s) monde(s) en allant abattre la flotte vaisseau par vaisseau.

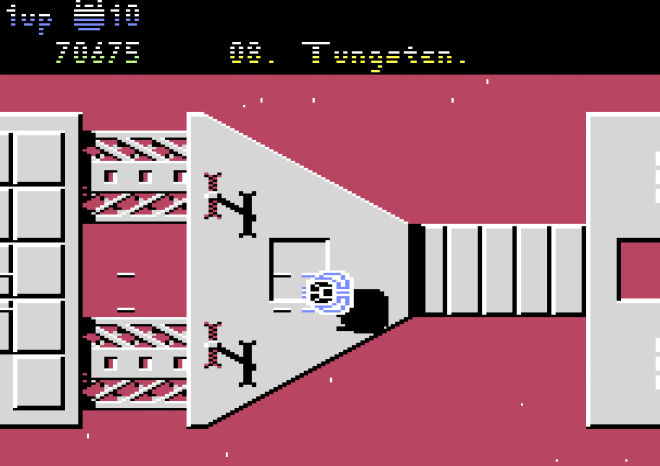

Comme souvent, votre extraordinaire astronef de classe Manta n’a pas grand chose pour lui, comprenez par là qu’il n’a qu’un unique tir et que le moindre contact avec quoi que ce soit signera immédiatement sa destruction immédiate. C’est donc uniquement votre habileté, et un peu votre mémoire, qui vous permettront de venir à bout des quinze cuirassés adverses situés chacun en orbite d’une planète différente. Et comme vous n’avez ni rayon de la mort, ni arme secrète, ni bombe à neutron, vous allez devoir procéder à vos assauts de la façon la plus risquée, pour ne pas dire la plus kamikaze qui soit : en volant en rase-motte le long de la structure pour faire un maximum de dégâts…

C’est d’ailleurs là la principale originalité d’un titre qu’on pourrait confondre, de loin, avec un classique shoot-them-up à défilement horizontal. Loin de vous pousser vers la droite de l’écran jusqu’à la fin des temps, Uridium ré-introduit en effet à sa manière un mécanisme déjà étrenné dans des titres à la Defender : le demi-tour.

Concrètement, pousser le stick plus ou moins fort vers la gauche ou la droite aura un impact sur la vitesse de votre vaisseau, mais aussi sur son orientation : étant donné qu’il y a peu de chance que vous veniez à bout d’un cuirassé adverse en un seul passage, préparez-vous à en faire plusieurs… ou même et surtout à changer de multiples fois de direction pour vous laisser le temps de tâter le terrain, de maîtriser sa géographie, mais aussi d’anticiper l’arrivée des quelques chasseurs adverses et autres mines guidées qui assureront naturellement la défense des super-structures. Car qui dit vol en rase-motte dit également que vous pouvez tout à fait vous écraser misérablement contre un radar ou une tourelle adverse – et étant donné à quelle vitesse se déroule l’action, autant vous prévenir que cela vous arrivera très souvent. Si souvent, d’ailleurs, que vous avez intérêt à prévoir de longues heures de pratique pour prétendre mener votre vaisseau et ses trois misérables vies ne fut-ce que jusqu’à la troisième planète. Oui, c’est vraiment dur à ce point-là.

Le truc, c’est qu’Uridium souffre de l’une de ses plus grandes qualités : la rapidité et la fluidité de son action. Pour un titre développé sur Commodore 64, le logiciel place la barre très haut : il tourne sans difficulté à 50 images par seconde, et on a rarement eu l’occasion de découvrir des jeux à la jouabilité aussi nerveuse et aussi réactive sur la machine de Commodore.

Une vitesse grisante… mais aussi extrêmement pénalisante quand il s’agit d’anticiper les obstacles et les ennemis qui se présentent à vous – surtout quand il n’est pas nécessairement évident de reconnaître un obstacle d’un simple élément de décor. Or justement, l’essentiel de la partie se décidera sur des réflexes éclairs et sur des prises de décisions de l’ordre du dixième de seconde, face à des ennemis qui n’hésitent pas à vous foncer dessus, à se placer dans votre angle mort ni surtout à se montrer plus rapides que vous, et qu’il faudra parvenir à éviter sans pour autant aller vous emplafonner dans un des (très) nombreux obstacles au « sol », si j’ose dire. Conséquence : parvenir à la séquence finale d’un niveau, qui vous demande d’aller vous poser sur la piste atterrissage la plus à droite du cuirassé avant d’assister à sa destruction (après une séquence de loterie dont le seul objectif est le score), représente déjà un accomplissement que l’immense majorité des joueurs n’aura accompli que de façon exceptionnelle !

En l’état, en se demande presque pourquoi l’équipe de développement s’est fatigué à créer quinze niveaux quand 99% des joueurs de l’époque jouant sur des version non-crackées n’en auront jamais vu le dixième. La durée moyenne d’une partie ne dépassera pas la minute, même avec beaucoup de pratique : ça va tellement vite et on a tellement peu de temps pour réagir qu’on est condamné à se vautrer dans les plus brefs délais.

Et bien évidemment, en cas de mort, tout le niveau est à refaire et les dégâts provoqués ne sont pas conservés ! On dirait presque un exercice d’entraînement pour Jedi : c’est ultra-difficile, c’est profondément injuste, c’est extraordinairement punitif… et c’est par conséquent potentiellement très ludique pour tous ceux qui aiment affronter des défis pensés pour être totalement infranchissables. Si vous êtes du genre nerveux, je vous conseille de passer immédiatement votre chemin, mais si vous avez enfin de pratiquer de très courtes séquences de jeu dans un état au bord de la transe et où la plus infime erreur de concentration se paie cash (et où parfois elle se paie même quand on n’en a pas fait…), alors vous pourriez comprendre pourquoi Uridium a marqué les joueurs. Si le concept vous attire, mais que vous sentez que l’incapacité à jouer plus de trente secondes sans mourir risque d’être un frein, essayez plutôt sa suite.

Vidéo – Le premier niveau du jeu :

NOTE FINALE : 12/20 Considéré son âge vénérable, Uridium est un shoot-them-up original qui a plutôt mieux vieilli que la plupart de ses contemporains. Vous proposant, une fois n'est pas coutume, d'aligner les allers-et-retours en rase-motte au-dessus de cuirassés adverses, le titre se révèle rapide, nerveux, jouable... et surtout si atrocement dur que parvenir à atteindre le troisième niveau (sur quinze !) est déjà un exploit qui demandera des heures de pratique. Titre pensé pour le scoring, le programme de Graftgold est redoutable, injuste, sadique... mais étonnamment amusant par (très) courtes sessions, pour peu qu'on ne se mette surtout pas en tête l'idée absurde de chercher à le vaincre. Les curieux auraient tort de ne pas y jeter un œil, mais les joueurs à la recherche d'un défi plus équilibré, mieux pensé, mieux réalisé et tout simplement plus ludique auront sans doute aussi vite fait de se diriger immédiatement vers Uridium 2.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Difficulté totalement insurmontable autant qu'injuste... – ... ce qui fait que survivre plus d'une minute est déjà un exploit – Un concept original, mais qui ne se renouvèle pas d'un niveau à l'autre – Aucun moyen d'anticiper quoi que ce soit – Difficile de reconnaître immédiatement un obstacle d'un objet au-dessus duquel on peut voler

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Uridium sur un écran cathodique :

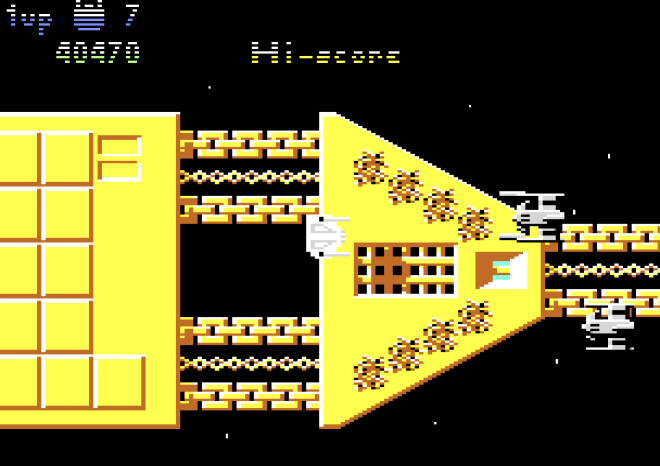

Version ZX Spectrum

| Développeur : Dominic Robinson |

| Éditeur : Hewson Consultants Ltd. |

| Date de sortie : Novembre 1986 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleurs : Clavier, joystick Kempston |

| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |

| Configuration minimale : RAM : 48ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

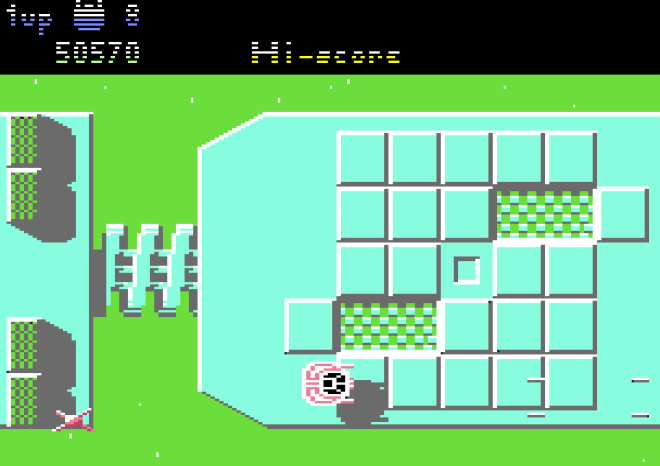

Difficile d’imaginer un jeu pensé pour un ordinateur 8 bits faire l’impasse sur le ZX Spectrum en 1986. Uridium aura donc eu le droit à son adaptation, qui ne se hisse sans surprise pas à la hauteur de celle parue sur Commodore 64, mais qui préserve néanmoins l’essentiel. Si le jeu est ainsi devenu moins fluide, il tourne toujours très bien et se montre toujours aussi rapide. La réalisation a beau être essentiellement monochrome, à quelques détails près, elle n’en est pas moins parfaitement lisible, et les sensations de jeu ne sont vraiment pas à des kilomètres de celles de la version originale. On constatera en revanche qu’on perd quelques menus détails (vous ne verrez plus votre vaisseau sortir du hangar au début des niveaux, ni les cuirassés se désintégrer après la réussite de votre mission), que les plans des niveaux sont différents (peut-être ont-ils été mélangés par rapport à la version C64), et que la loterie de fin de niveau à disparu. Mais dans l’ensemble, le jeu propose sensiblement les mêmes qualités et les mêmes défauts que dans sa version originale, et vous ne devriez pas vous sentir trop lésé en lançant le logiciel sur la machine de Sinclair.

NOTE FINALE : 11/20

Porté avec sérieux sur ZX Spectrum, Uridium y laisse sans surprises quelques plumes mais parvient à sauvegarder l’essentiel. Face à un gameplay toujours aussi nerveux et toujours aussi exigeant, les quelques coupes majoritairement esthétiques opérées ne pénalise que très marginalement l’expérience de jeu. Un bon portage.

Version Amstrad CPC

| Développeur : Neil Latarche |

| Éditeur : Hewson Consultants Ltd. |

| Date de sortie : Janvier 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Supports : Cassette, disquette 3″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |

| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

En voyant la date de sortie repoussée à 1987 on nourrissait presque l’espoir fou que le CPC se voit offrir un portage adapté à ses capacités… perdu, c’est bel et bien une copie à peine retouchée de l’itération ZX Spectrum qui aura atterri sur la machine d’Amstrad. La bonne nouvelle, c’est que les adversaires sont désormais en couleurs, ce qui rend le titre légèrement plus lisible. Le jeu m’a également paru un peu plus lent que sur ZX Spectrum (même s’il file quand même bon train quand on pousse le stick à fond), ce qui le rend également un tout petit peu plus simple. Pour le reste, on retrouve très exactement les coupes et les modifications de la version programmée pour la machine de Sinclair, ce qui est un peu dommage mais ne change fondamentalement pas grand chose. Décevant par rapport aux capacités de la machine, mais toujours aussi sympathique à jouer.

NOTE FINALE : 11/20

Le CPC ne se sera clairement pas sorti les tripes pour offrir ce portage à peine retouché de la version ZX Spectrum d’Uridium. Cela n’en reste pas moins un jeu correct, plaisant à jouer, et peut-être même un tantinet plus lisible et moins difficile que sur la machine de Sinclair.

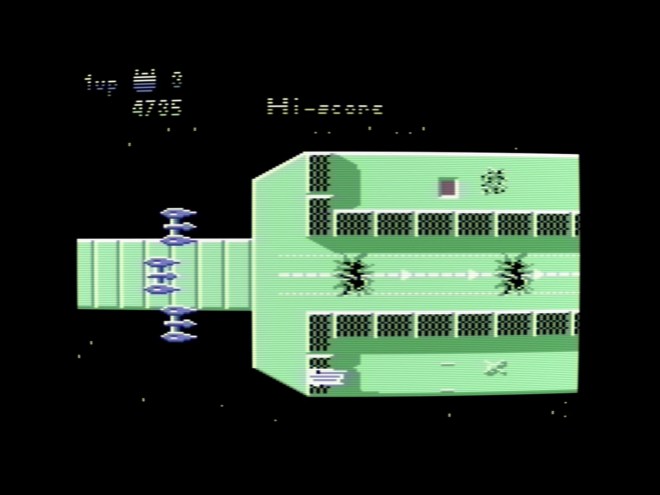

Version Atari ST

| Développeur : Joe Hellesen |

| Éditeur : Hewson Consultants Ltd. |

| Date de sortie : Janvier 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 3,5″ simple face |

| Contrôleur : Joystick |

| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |

| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Première surprise : Uridium se sera vu porté sur Atari ST et pas sur Amiga, ce qui sonne comme une anomalie dans la carrière de Graftgold – mais il faut se souvenir qu’on était encore qu’en 1987, à une période où l’Amiga 500 n’était tout simplement pas encore disponible à la vente. On sent d’ailleurs bien que le concept d’ordinateur 16 bits est encore largement étranger à l’équipe de développement : le jeu est techniquement plutôt inférieur à la version C64 ! Certes, c’est au moins aussi coloré (de peu), et on retrouve les scènes de décollage (pas celles de destruction, en revanche). Mais alors pour ce qui est de la vitesse, le jeu est moins fluide que sur les ordinateurs 8 bits, et se paie même carrément des ralentissements ! Et tant qu’à faire, il n’y a toujours pas de musique passé l’écran-titre, et les bruitages sont l’exact équivalent de ce qu’ils étaient sur ZX Spectrum ou CPC. Du coup, si on a vraiment du mal à être ébahi par cette version poussive, on lui reconnaîtra au moins le mérite d’une difficulté rendue plus tolérable par sa vitesse réduite, ce qui fait que certains joueurs pourraient bien préférer ce rythme de sénateur à l’action un peu trop survoltée de la version originale. À vous de voir ce que vous venez chercher, mais une version qui demeure décevante dans tous les cas.

NOTE FINALE : 11/20

Incroyable mais vrai : la version Atari ST d’Uridium ne parvient même pas à se hisser au niveau technique des itérations 8 bits du jeu ! Plus lent et moins fluide que sur les autres machines, le jeu en devient également plus facile, ce qui fait que cette version est l’une des rares que vous puissiez anticiper de finir sans être un surhomme (ou une surfemme, mais vous m’aurez compris). Une alternative valable, mais déconcertante.

Les avis de l’époque :

« On attendait avec impatience la version ST de ce superbe programme. Les graphismes sont les mêmes que sur le Commodore 64 mais le scrolling est d’une lenteur désespérante. Plus grave encore, votre vaisseau a les réactions fulgurantes d’un escargot asthmatique à l’article de la mort. Oubliez cette version au plus vite !

Alain Huyghues-Lacour, Tilt n° 51, février 1988, 5/6

Version BBC Micro

| Développeur : Graftgold Ltd. |

| Éditeur : Hewson Consultants Ltd. |

| Date de sortie : Janvier 1987 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cassette |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version cassette testée sur BBC Model B |

| Configuration minimale : – |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Signe de sa date de sortie, Uridium aura également été porté sur BBC Micro, un ordinateur qui aura connu un succès somme toute assez confidentiel à l’échelle de la France comparé à ses quelques 1,5 millions d’exemplaires vendus au niveau mondial – sans doute à cause de la gamme d’ordinateurs éducatifs de chez Thomson qui fleurissait à l’époque dans les écoles de l’Hexagone. Toujours est-il que l’ordinateur aura bel et bien eu droit à son portage d’Uridium… lequel s’en sort objectivement très bien ! Alors certes, on assiste aux mêmes coupes que sur à peu près tous les autres portages, mais c’est coloré, lisible, et bon sang, ça va au moins aussi vite que sur Commodore 64. Conséquence, c’est aussi au moins aussi dur ! Reste que pour ceux qui venait tâter de ce fameux gameplay ultra-nerveux, cette version offre ce que l’on attendait d’elle et ne termine vraiment pas loin de l’itération C64. Du très bon boulot.

NOTE FINALE : 11,5/20

Le BBC Micro n’était pas nécessairement la plateforme sur laquelle on attendait le plus Uridium, mais le fait est que la machine d’Acorn s’en sort très bien, ne terminant derrière la version C64 que pour quelques broutilles. Si vous voulez du jeu nerveux où vous ne survivrez pas trente secondes, voilà de quoi combler vos désirs les plus fous !

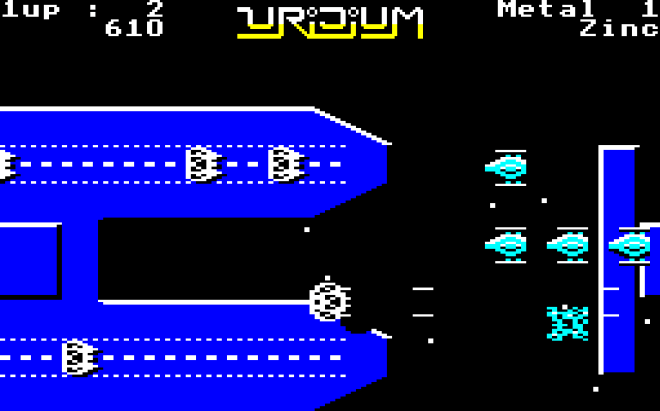

Version PC (DOS)

| Développeurs : John Friedman, Joe Hellesen |

| Éditeur : Mindscape, Inc. |

| Date de sortie : Avril 1988 |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Disquette 5,25″ |

| Contrôleurs : Clavier, joystick |

| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |

| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 384ko Modes graphiques supportés : CGA, EGA Carte sonore supportée : Haut-parleur interne |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

On ne va pas s’étendre une milliardième fois sur ce que valait le PC en tant que machine de jeu en 1988. On s’attardera donc plutôt sur le fait de découvrir ici un portage de la version Atari ST… eh bien, assez réussi, ma foi, puisqu’il tourne mieux que la version dont il est tiré ! L’action est fluide, ça tourne vite, et même s’il y a quelques ralentissements, les sensations de jeu n’en souffrent pas. En fait, sans les éternelles coupes constatées dans tous les portages, on ne serait vraiment pas loin de la version Commodore 64 ! Du coup, voici pour une fois une version DOS qu’on n’aura pas de raison de balancer à la poubelle. Et ça, c’est déjà une victoire.

NOTE FINALE : 11,5/20

On s’attendait au pire et on avait tort : cette itération PC d’Uridium fait mieux que se défendre, et offre une expérience de jeu qui ose s’en aller chatouiller celle du Commodore 64. Dommage qu’on ne récupère pas les détails dont ont été amputés tous les autres portages, mais en termes de fun, c’est à la hauteur.

Version NES

The Last Starfighter

| Développeur : Graftgold Ltd. |

| Éditeur : Mindscape, Inc. |

| Date de sortie : Juin 1990 (Amérique du Nord) |

| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version américaine |

| Spécificités techniques : Cartouche de 512kb |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

Au rang des décisions mystérieuses, quelqu’un au sein d’un équipe marketing quelconque aura donc décidé que, quitte à porter Uridium sur les NES américaines, le jeu se vendrait mieux en lui donnant le nom américain du film Starfighter – une décision qui pourrait apparaître cohérente quoique furieusement opportuniste si le long-métrage de Nick Castle ne s’apprêtait pas alors déjà à célébrer ses sept ans. Qu’importe, derrière cet infime coup de peinture qui n’a pas dû demander beaucoup plus de travail que d’acquérir la licence et de changer l’écran-titre, on est bel et bien face à un portage pur et dur d’Uridium – et un qui s’en sort d’ailleurs plutôt bien. Le plan des niveaux n’a pas changé, pas plus que la séquence de bonus à la fin, et si les séquences de décollage sont désormais absentes, celles de destruction sont bel et bien là (moins spectaculaires, mais bon…). La jouabilité est bonne, la difficulté toujours aussi exigeante, et si dans l’ensemble les joueurs américains de 1990 étaient moins emballés que ceux de 1986, ce portage reste un moyen tout à fait acceptable de découvrir le titre aujourd’hui.

NOTE FINALE : 12/20

En dépit du changement de nom, The Last Starfighter n’est vraiment rien d’autre qu’Uridium porté sur NES. Sans être à tomber à la renverse, la réalisation est lisible, le défilement fluide et la jouabilité excellente. Un moyen comme un autre de découvrir le jeu aujourd’hui.

Uridium Plus

Développeur : Andrew Braybrook

Éditeur : Hewson Consultants Ltd.

Testé sur : Commodore 64, ZX Spectrum

Présent au sein des compilations :

- Uridium Plus & Paradroid : Competition Edition (1986 – Commodore 64)

- Five Star III (1987 – Commodore 64, ZX Spectrum)

- Four Smash Hits from Hewson (1987 – Commodore 64, ZX Spectrum)

Uridium Plus fait partie de ces petites curiosités qui nous font aimer les années 80 : une version « améliorée » d’Uridium qui aura été disponible exclusivement au sein de compilations, à l’instar d’une autre édition du même genre avec laquelle il était d’ailleurs parfois vendu, à savoir Paradroid : Competition Edition (du même Andrew Braybrook). En quoi consiste donc cette version « Plus » ? Eh bien tout simplement en des niveaux sensiblement redessinés et rééquilibrés – pour être encore plus durs, comme si le titre original ne l’était déjà pas suffisamment comme cela. On remarquera également la possibilité d’atterrir n’importe quand plutôt que d’attendre que le programme vous en donne l’autorisation, ce qui permet donc de passer au niveau suivant sans avoir à refaire cinq passages pour s’assurer qu’on n’a pas oublié un élément du vaisseau adverse. On ne va pas se mentir : ces modifications demeurent largement anecdotiques (même si certains joueurs seront certainement heureux de pouvoir écourter les niveaux les plus exigeants) et ne transcendent en rien l’expérience de jeu, et cette version reste à réserver aux curieux et aux mordus.

NOTE FINALE : 12/20 (Commodore 64) – 11/20 (ZX Spectrum)

Sorte de patch à destination des mordus d’Uridium, Uridium Plus n’apporte qu’extrêmement peu de nouveautés à une formule qui se suffisait déjà à elle-même. La difficulté augmentée ne conviendra qu’aux masochistes, mais les autres seront au moins heureux de pouvoir écourter les niveaux.