Développeur : Titus France SA

Éditeur : Titus France SA

Titre alternatif : スーパースピードレース64 (Super Speed Race 64, Japon)

Testé sur : Nintendo 64

Version Nintendo 64

| Date de sortie : 30 novembre 1997 (États-Unis) – 12 décembre 1997 (Europe) – 29 mai 1998 |

| Nombre de joueurs : 1 à 4 |

| Langue : Anglais |

| Support : Cartouche |

| Contrôleur : Joypad |

| Version testée : Version européenne |

| Spécificités techniques : Controller Pak et Rumble Pak supportés |

Vidéo – L’écran-titre du jeu :

À force d’aborder la fameuse « French Touch » au fil de ces pages, le retrogamer néophyte pourra être arrivé à la conclusion que la production vidéoludique française du siècle dernier était exclusivement l’œuvre d’espèces de fous géniaux dont l’unique activité était de déverser sur le monde des Captain Blood, des Another World ou des Alone in the Dark chaque fois qu’il leur prenait l’envie de se réveiller le matin avec une idée forcément géniale. Cela reviendrait à éclipser l’écrasante majorité de la profession, plus pragmatique, parmi laquelle il conviendrait d’évoquer des entreprises comme Titus.

Parvenir à survivre vingt ans (le studio aura déposé le bilan en 2004) sans aucun hit planétaire à son actif (les plus anciens se souviendront de Crazy Cars ou de Fire & Forget, mais rien qui ait véritablement bouleversé le paysage de l’époque), cela démontre mine de rien une certaine forme de compétence. Quitte à sombrer, également, dans l’opportunisme quand la situation s’y prête : Titus, c’est aussi Les Aventures de Moktar, tiré d’une insupportable chanson de l’insupportable Lagaf, ou encore Un Indien dans la ville, et tant d’autres jeux très oubliables, parce qu’il faut bien manger, ma bonne dame. C’est surtout, vers la fin de sa vie, l’ignoble Superman sur Nintendo 64 qui aura réussi à entrer dans la légende, lui, comme l’une des pires cartouches de toute la ludothèque de la machine, voire au-delà. Autant dire que quand on évoque un jeu de course développé par Titus sur Nintendo 64 en 1997 et nommé Automobili Lamborghini, le joueur du XXIe siècle tend à froncer les narines par anticipation.

Pourtant, sur le papier, le menu est d’autant plus alléchant que la Nintendo 64 ne croulait alors pas exactement sous les bons jeux de course, à un Mario Kart 64 près, surtout comparé à la foule qui se pressait sur la PlayStation concurrente : pas moins de six courses (soit le double de ce que s’étaient osbtinés à offrir les cinq premiers opus rattachés à la saga Ridge Racer, par exemple), huit véhicules, deux modes de difficulté, plusieurs modes de jeu (arcade, championnat, course simple, time trial) – et, en guise de cerise sur le gâteau, un mode multijoueurs à quatre en simultané.

Il y a même un menu des options autorisant quelques petites gourmandises, comme le fait que tous les véhicules à l’exception de celui en tête bénéficient d’un gain de vitesse afin de rééquilibrer les choses. Quoi qu’on en dise, Titus ne s’est clairement pas foutu du monde à ce niveau-là, et Automobili Lamborghini peut d’ores et déjà se vanter d’être un titre offrant réellement de quoi y passer du temps, avec même un mode miroir à débloquer dans un championnat qui peut offrir des courses assez longues et la gestion de l’arrêt au stand en prime. Bref, si la réalisation et la jouabilité ont le bon goût de suivre l’ambition dévoilée par le contenu, on commence à se dire qu’on pourrait peut-être tenir, en fin de compte, un jeu de course particulièrement solide.

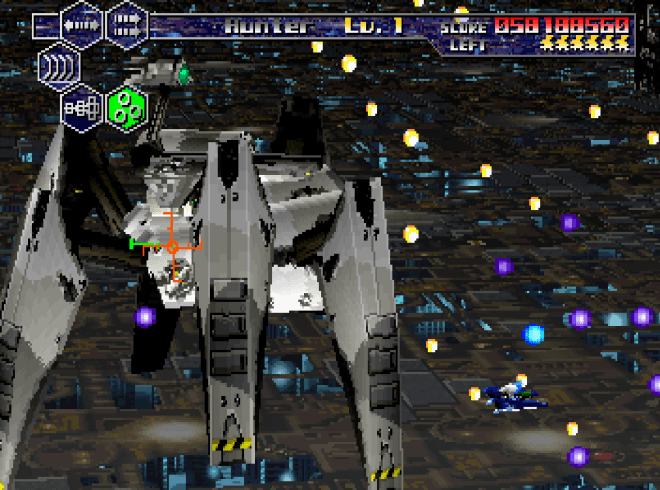

Niveau réalisation, pour commencer, le titre de Titus n’a clairement pas à rougir. Les environnements sont certes parfois un peu vide, mais les véhicules sont correctement modélisés, la sensation de vitesse est bien rendue, la musique dynamise l’action sans rien révolutionner, et on notera surtout l’absence de clipping intempestif ainsi qu’un recours limité à certains circuits (ainsi qu’au mode multijoueur) du fameux effet de brouillard qui aura fait tant de mal à la console.

Bref, le jeu assure l’essentiel, à savoir tourner vite et bien en rappelant au passage que la machine de Nintendo pouvait afficher quelque chose d’un peu plus fin que les amas de gros pixels qui servaient de textures aux systèmes concurrents. Niveau jouabilité, les choses sont un peu plus délicates ; pas de quoi casser sa manette en deux, mais mieux vaut savoir que parmi les véhicules disponibles à la sélection (et pour lesquels aucune caractéristique ne vous est jamais affichée), tous n’offrent pas exactement les mêmes sensations, et que même si la conduite est clairement à ranger dans la catégorie « arcade », certains modèles tiennent vraiment de la caisse à savon, donnant le sentiment de peser 25 grammes. On pourra donc passer quelques dizaines de minutes à dompter le maniement, le temps de trouver une voiture avec laquelle on se sentira plus facilement à l’aise (conseil : choisissez le mode semi-analogique dans les options) – après quoi, la magie finira par opérer et on s’amusera assez rapidement.

En fait, sans prétendre aucunement au génie, Automobili Lamborghini est tout simplement le type de jeu qu’on attendait sur Nintendo 64 en 1997, à savoir un jeu solide et correctement réalisé qui ne soit pas développé directement par Nintendo. Oui, la maniabilité aurait pu être un peu plus fine, les collisions mieux gérés, les environnements un peu plus détaillés – n’empêche qu’en tant que pur jeu de course, ça fonctionne, c’est largement à la hauteur de ce que pouvaient proposer bien des studios plus huppés à la même période, et le mode multijoueur à quatre est clairement un gros plus.

Ça n’est peut-être ni Mario Kart 64 ni F-Zero X, mais c’est un constat qu’on pourrait appliquer à tout le reste de la ludothèque de la machine, et ça n’empêchera jamais de passer un bon moment dès l’instant où on est près à lâcher un peu les monstres sacrés de la console pour aller découvrir autre chose. Un bon moyen de se souvenir que Titus a aussi fait des bons jeux, mine de rien, et qu’il serait un peu dommage de résumer leurs deux décennies d’existence à un adaptation ratée d’une licence de super-héros. Quoi qu’il en soit, si vous avez envie d’écraser l’accélérateur avec des amis pendant quelques semaines, vous pouvez clairement tenter votre chance sur ce jeu.

Vidéo – La première course du jeu :

NOTE FINALE : 15,5/20 Certains joueurs pourraient être tentés de ranger hâtivement Automobili Lamborghini dans la case des jeux de course de seconde zone simplement parce qu'il a été développé par Titus, auteurs du catastrophique Superman sur la même plateforme. Ce serait une erreur, car sans aller chatouiller les références du genre, la cartouche développée par la société française propose assurément une réalisation et un contenu qui tiennent la route par rapport à ce qui était disponible en 1997. Certes, la conduite est un peu flottante et certains modèles sont de vraies caisses à savon qui ne rendent pas exactement hommage à la marque dont le titre tire sa licence, mais entre les six circuits, la possibilité de jouer à quatre et des modes de jeu permettant de proposer une durée de vie tout-à-fait décente, il y a là largement matière à donner des leçons à pas mal de jeux de course sur PlayStation, et pas nécessairement les plus obscurs. Si vous cherchez un titre à la conduite arcade mieux réalisé et un peu plus exigeant que Cruis'n USA, il serait idiot de faire l'impasse sur celui-ci entre deux parties de Mario Kart 64.

CE QUI A MAL VIEILLI : – Des collisions un peu trop systématiquement à votre désavantage – Des sensations de conduite parfois limite, surtout avec certains modèles – Des environnements bien rendus mais un peu vides

Bonus – Ce à quoi peut ressembler Automobili Lamborghini sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :

« Lamborghini (sic) ouvre la difficile voie des jeux de course à la « Ridge Racer » pour N64. Et on découvre un jeu de course qui se démarque par une réalisation graphique exemplaire. Pas un bug d’affichage, pas un scintillement. On fait dans le « clean » chez Titus, et ça marche. Certes, le jeu est assez froid […], mais bon, les sensations de conduite sont très agréables et le challenge est à la hauteur. N’est-ce pas le plus important ? »

Spy, Consoles + n°70, novembre 1997, 90%